>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

宮 > 鳴海

佐屋へ廻ろか 七里で行こか

わたしゃ急ぎで 四日市

宮の湊から海側を臨む。

「なんか、音の数が、おかしくない? 五、七、五、じゃなくて、七、七、七、五、に、なってるよ。」 そう、この先の地図を見てたら、どどいつ、発祥の地、ってあったから、その影響。

ここ、宮の湊、熱田の湊からは、東海道は桑名まで七里の海上を船でいくのが有名なルートだね。

でも、これが、海難事故や、天気によっては船がでないこともあるから、桑名の近くの佐屋まで、陸路、佐屋街道を通って、佐屋から三里だけ、船に乗るって言うコースもある。「なるほど。」

さらに、リスクを回避するならば、ここまで歩いてきた道、美濃路を経由して、中山道に出るコース。「これは、完璧、安心だね。しかし、急ぐなら七里の渡しだね。」

ところが、ところが、急ぐ人には、もひとつ、ルートがある。「??」 宮から桑名を飛ばして、四日市まで行く、十里の渡し。江戸中期には、公用の人は、別として、一般大衆は、ほとんど十里の渡しを使っていたらしい。「と、東海道五十二次??」

海はどこ 塩の香りや どこからも

宮の湊、時の鐘。

「ぐるっと、海が広がっているのかと、思いきや…。ここ…、海? 河?」 う〜ん、随分と海岸線も延びたみたいだからね。

七里の渡しは、今の伊勢湾岸自動車道に近いルートだといわれているので、航路自体が、今や、陸になってるってことだよね。

東海道 明治と共に 上陸し

熱田湊。

「上陸って?」明治の最初の頃に、七里の渡しは、なくなったようだね。「じゃ〜、佐屋街道の方がメインになったの?」いやいや、そっちも、なくなったみたい。

「そしたら、新しい道?」そう。熱田の湊から、ほぼほぼ西へ真っ直ぐ向かい、今の弥富市のあたりから、渡しで長島を横断して桑名へ。「佐屋街道よりも、近道?」

そうだね。今の道でコースとったら、約27キロかな。「う〜ん、ここも、歩いてみたいね。」

物がゆく 人ゆく知識も 乗り継いで

宮の湊、常夜灯。

シーボルト先生、当たり前だけど、ここ宮の宿を、通っているね。おそらく、江戸への行きは、桑名から三里の渡しで弥富で上陸し、佐屋街道で宮まで、帰りは七里の渡しで桑名まで行ってるね。

先生の旅のイメージとして、珍しい日本の風景にキョロキョロしながら、すれ違う人も珍しい異国人を遠巻きで見て…、と、思っていたけど、いろんな人と、すごく交流してるね。

ここ、宮の宿でも、本草学者の水谷豊文、医師でもある伊藤圭介、大河内存真兄弟と会見している。会見と言っても、まとめている標本、図録を見せたり、その批評をうけたり、中身が濃い感じだね。この方たちは、名古屋の本草学、医学に多大な貢献をしたと、案内板にはあるね。

空を飛ぶ 研究室に 篭りつつ

シーボルト先生。

「空を飛ぶ研究室って、何?それ? 江戸時代にそんなの、あったの??」

駕籠かきの駕籠のこと! 「空、飛んでないでしょ!」 駕籠自体は、地面に着いてないし、宙に浮いてるじゃん! 「…。」

シーボルト 先生は、駕籠の中で、見聞したものや、貸してもらった文献を読んだり、まとめたり記述したりしている。「揺れる中で、書けるの?」 うん、規則正しいリズムで、揺れるんで、慣れれば書けるって。「まったく、脱帽するね。」

でも、何だかんだと、駕籠の中に持ち込むので、駕籠かきの人は怒ってたそうだよ。「駕籠かきの人も、貢献してたってことね。おつかれさまです。」

東海道 一の宿場の 面影は

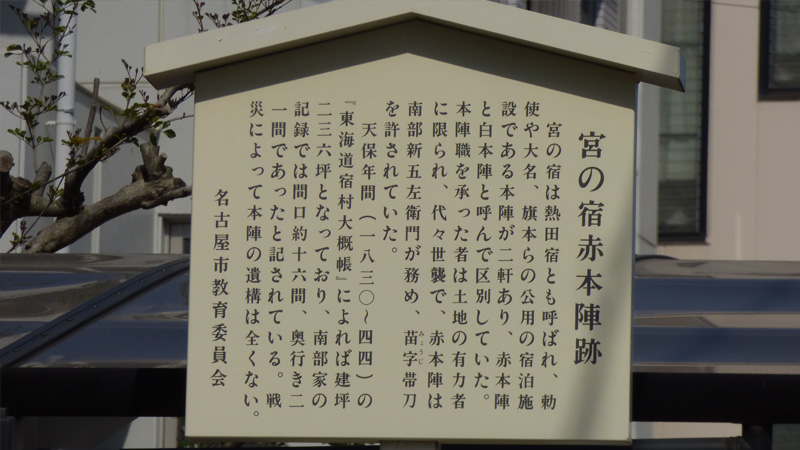

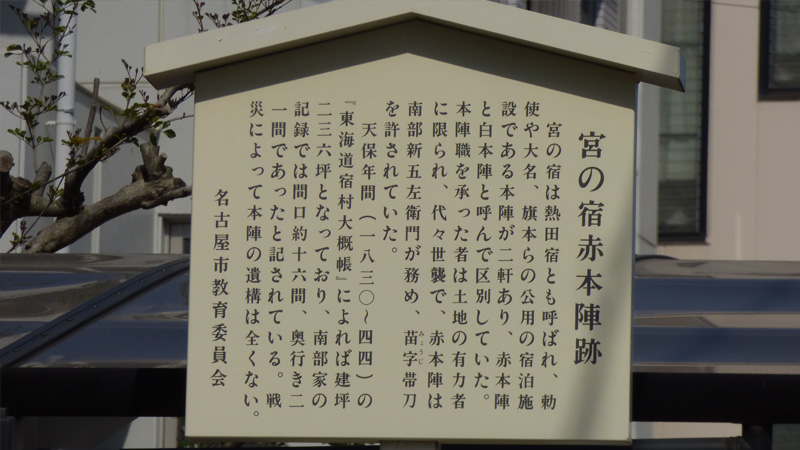

宮宿本陣跡。

「東海道でも最大の宿場と言われたらしいけど、その雰囲気は、残って無いのかな。やっぱり、名古屋市内での都市化のせい?」 いやいや、空襲のせいみたいだね。「なんとね。」

昭和二十年六月九日、琵琶湖上空にやってきた爆撃機が、大阪へ向かったので、空襲警報が解除になった後で、一部の編隊が飛来、熱田の湊から斜め川向かいにある、愛知時計電機の工場を中心に爆撃を受けたようだね。

歴史的な建造物が…なんてレベルじゃないね。わずか八分間で、二千人以上が死亡。「とんでもないね。」 ネットに上がっている体験談とか、とても読めたものではないね。平和な時代に暮らしてること、当時の人達に、ホント感謝だね。

三百年 将軍大名 差し置いて

歩道路の弥次さん喜多さん。

東海道五十三次を、一枚の絵で表すと…、う〜ん、やっぱり、この二人連れかな。「このお二人さん、ここ宮の宿では、何もやらかしてないの?」

そうだね、海上七里を船でいくからってんで、前の夜は早く寝るし、当日は一番船に乗るんで、飛び起きて、熱い御飯をフウフウ言いながら食べるや、出発してるね。

ただ、船に乗ってから、酒や蒲焼、団子を売る商い船が寄ってきたり、乗合の人々がお互いに、旅の自慢話、失敗談、お国自慢、身の上話をする、なごやかな雰囲気が描かれてる。いいね〜、海上七里っていっても、そう言う光景だったんだね。「いや〜、そんなの聞いたら、船に乗りたくなってくるね。」

捨てられた この地が元の 故郷と

ほうらく地蔵尊。

「ここは、さっき通った東海道と美濃路の追分だよね。お地蔵さまが、おられたんだね。」ほうらく地蔵さまだね。

「捨てられた、ここが、故郷って?」三河から尾張に、ほうらくを売りに来たものが、ほうらくを担ぐ際、天秤になるようにと、片方に捨て石のようになっていた地蔵さまを置いて、担いでここまでやってきた。

で、ほうらくが売れると、地蔵さまは、再び捨て置かれた。近くの人が見つけて、安置しようとしたが、動かない。不思議に思ってそこを掘ると、このお地蔵さまの台座が出てきた。「なんと。元々、ここにおられたお地蔵さまなの?」不思議だよね。

弥次喜多で 予算枯れしか 旧街道

伝馬町。

「見て、みて! あの看板!」 おお〜、すごいね。 白地に、ただ旧東海道とだけ書いた看板。先ほどあった弥次さん喜多さんのパネルをはめ込んだ道とは、大違いだね。ね〜、聞いてる? 市長‼︎ 「…、友達なの?」

行き止まり しばしたたずむ 東海道

伝馬町。

旧街道とはいえ、天下の東海道…、だけど、さっきから、ズタズタだね。手前の歩道橋は、事前にわかっていたけど、ここは、地図見てても、気づかなかったなぁ。

ショックだね。右か左、どっちの交差点が、近いんだろうかね?

順番が てれこになりし 鈴之宮

鈴之御前社。

「すずのおんまえしゃ?」れいのみまえしゃ。元々、東海道を行き来する人が、熱田神宮にお参りするときは、まず、ここで、お祓いを受けて、身を清めてから、参拝したとのこと。

「順番…、逆になっちゃったね。」みたいだね。

誰なのか わからぬほどに 信仰を

姥堂。

祀られている、お姥さまは、安産・子育てにご利益があるとか。三途の川で、亡者の衣服を剥ぎ取る鬼の老婆とも、はたまた、日本武尊の母とも、妻とも言われているそうな。

「なんか、まったく違うけど、みんなから寄せられる、願い・念は、同じってことだね。」しかも、正体が分からなくなるほど長い年月をかけてね。「安産・子育ての神様だね。」

後の世の その後までも 名を残し

裁断橋。

この橋、元は近くを流れていた川に架かってたもの。ある女性が、この橋を、架け替えた。二度も。「個人で? お金持ち?」

いやいや、亡くなった子供の供養のため。二度目は、三十三回忌に。「なんと…。すごく、偉い人だね。単に塔を建てて、供養するんじゃなくて、公共で使うもの、世のため人のために、供養を兼ねて造って、子の名を残すなんてね。」

宝珠には、このお母さんの書いた文がかかれていたとか。

…。

即身成仏し給え、(子の戒名)と、

後の世の又後まで、此書付を見る人は

念仏申し給えや。

…。

「涙だね。」

名作や 日々安穏の 暮らしでは

都々逸発祥の地。

「都々逸(どどいつ)って?」 う〜ん、たとえば、

うちの亭主と こたつの柱

なくてはならぬが あって邪魔

(作者不詳)

「お〜、いいね〜。面白いね。楽しいね。音の数が違うだけで、雰囲気変わる? 」 まあ、でも、作るの、結構、難しいよ、ホント。

街中でも それと分かるよ 一里塚

伝馬町の一里塚。来た道を振り返ったところ。

一里塚だね。「塚、無いけど?」 う〜ん、長い年月の雨で、流された…ってなことは、ないよね。一里塚があった正確な位置は、分からないみたいだね。

「ここに、一里塚が、あるってことは、七里の渡場まで、一里もないね?」 そうだね。一キロくらいかな。「ってことは、海を渡った桑名の湊から、次の一里塚までは、残り三キロってこと?」

細かいことを言うね。桑名から次の縄生(なお)の一里塚までは、現代の道で約五キロ。「多いじゃん!」 う〜ん、一里塚の場所を決める際、満潮の時に測定したとか? m(_ _)m。

東海道 本線踏切 東海道

東海道本線踏切。

「なに言ってるのか、分かりませんけど?」 ここの踏切の名前が、東海道踏切。

「う〜ん、歩いている人から見たら、東海道本線の踏切だから、東海道踏切?」

いやいや、電車に乗っている人から見たら、東海道と交差してるから、東海道踏切。

「じゃ〜、東海道本線と、東海道、もう一回交差したら?」 旧東海道踏切!

「さらに、もう一回、交差したら?」 第二東海道踏切! 「そうきたか…。」

まぁ、会社は違うけど、保土ヶ谷の先に、東海道踏切って、あるね。

用水を 跨いだ古橋は 橋の下

松田橋。

その昔、この辺りは、一面田んぼで、用水路には、橋がかかっていた。それが、松田橋。保存されていた親柱を使って、復元されたそうな。

「すごいね。今じゃ、その上を、歩道橋がまたぎ、さらにさらに、その上を、高速道路が走っているんだね。」

国交省 四国の事務所 なぜここに

名四国道事務所。

「名古屋から四国へ行く国道ってあるの? なんか、壮大な道だね。」 ?? 「名四国国道事務所って?」

よく見て、一文字ダブってる! 「名、四、国、どこで切るの?」 名四、国道事務所。名古屋の名、四日市の四。「なるへそ、四日市…ね。真っ先に、四国が、目に入るから、間違うんだよね。」 名古屋の人は、誰も間違わないと思うけど…。「m(_ _)m。」

みぎひだり キョロキョロのぼれば みじか坂

山崎の長坂。坂の途中で振り返ったところ。

あらかじめ、名前を聞いてたからだけど、そんなに長くはなかったかな。「かなり緩やかな坂道で、楽チンだったからかな?」そうだね。

松巨島 ここだけ残して 家巨島

松巨島(まつこじま)。

ここは、地名のとおり、松に覆われた、巨大な島に見えたから、松巨島と呼ばれたらしい。「でも、山崎の長坂をのぼってきたから、島と言えるよね?」

古代まで遡ると、ここは、海に突き出していたところなのかもね。

新旧の 街道交差 ここは何

鎌倉街道碑。

「東海道と鎌倉街道の交差点?」東海道は、江戸時代270年間の、鎌倉街道は、鎌倉、室町、安土桃山の、400年間の日本のメインストリート。

「この二つの道が、ここで交差してると言うことは…、ここは、よっぽど、重要なところ?」…かもね。

「鎌倉街道も、ぜひ、歩きたいね。」う〜ん、まずは、コースを探るところからかな。「時間かかりそうだね。」まぁ、それも、楽しいんだけどね。

美しき 干潟の名前が 県名に

白毫寺。

ここからの、海の方の眺めは、大変すばらしかったそうな。見えた景色は、年魚市潟。「うおいちば?」 あゆちがた! 「m(_ _)m。」

あゆちがた、の、あゆち、が、あいちに転じて愛知になったとのこと。「すごい。愛知発祥の地?」 いや、まぁ、他にも、説はあるみたいだけど、景勝地からというのは、きれいでいいね。

何人で 呼続したのか 距離あるし

呼続。

「なんて読むの?」 よびつぎ、だね。なんでも、宮の湊から、船が出る時に、船が出るぞ〜って、順々に呼びかけ声を繋いでいったからとか。

「それ、ちょっと、無理あるでしょ。宮の湊から、結構、歩いてきたよ。」

そうだよね。古い地名は、結構、漢字に惑わされることが、多いからね。「後の時代の、当て字ってこと?」 そう。

でも、音、読み方だけが、まずあって、当て字をして、当て字の意味から想像を膨らませてって言うのも、結構、文化に貢献してると思うから、いいんじゃないかな。

鳴海潟 夕浪千鳥 たちかへり

友よびつぎの 浜に鳴くなり

(新後拾遺集)

ペット供養 ここだけ駐車の 列をなし

長楽寺。

「なんか、この周辺だけ、車が渋滞してるけど?」 長楽寺さん、ペット供養もされているそうだね。その関係かな?

「ペット供養ねぇ。ペットロスは、かなり、きついそうだからね。」 そうだね。考えただけでも…って感じだね。長生きできるように、拝んでおこう。

車から 主人を守り 法を変え

長楽寺 盲導犬サーブ。

「盲導犬サーブって?」 スリップした車から主人をかばったワンちゃん。自身は、片脚切断の重傷。ご主人は、奇跡的に軽傷ですんだとのこと。「なんと。」

その後、この事故を受けて、事故にあった盲導犬にも、自賠責保険が支払われるように国会で法律が改正された。そのサーブのお墓が、こちらにあるようだね。「盲導犬って、偉いんだね。」

サーブは、亡くなったあとも、マンガ、アニメ、ドラマにもなっているそうな。

病との 戦は祈願に 湯治かな

富部(とべ)神社。

徳川家康の四男、松平忠吉が、病気平癒のお礼に、砥部神社の本殿、拝殿、祭文殿、回廊を寄進したとのこと。「松平忠吉というと、姑の井伊直政と共に、関ヶ原の戦いで、先陣を争い、負傷しながらも、島津豊久を撃つなどの大活躍で、戦後、清洲52万石の大名となった武将だよね。」

その闘将も、病との戦いには、祈願と湯治…。一旦、病が解放に向かい、神社に寄進したのが26歳くらい。翌年に亡くなっている。「若いね。病じゃなくて、関ヶ原の戦いの傷が元で…とも言われているよね。」

2代将軍秀忠と同腹の兄弟であり、優秀だったので、まわりの悲しみも、大きかったみたいだね。

蛇に毒 強そうな神に 祈願して

富部神社。

「毒蛇?」そう、祭神は、素戔嗚尊、別名、牛頭天王、ここでは、蛇毒神天王と、明治になるまでは呼ばれていたような。

「なるほど、松平忠吉公が、病気平癒の祈願をするだけあって、凄く効きそうな感じがするね。」

絶頂の 右近枝垂に 左近八重

富部(とべ)神社。

「右近の橘、左近の桜…って言うけど…。」枝垂れと八重の桜だね。「これも、いいよね。」いや〜、これの方が、いいような気もするね。

実在か 伝説なるか 知名度は

富部(とべ)神社。

この神社から、南南西に500メートルのところに戸部城というのが、あったらしい。その戦国時代の城主の慰霊碑が、神社内にあるとのこと。「なんていう武将?」戸部政直。「知らないね。」通称、戸部新左衛門。「なんか…、聞いたこと…、あるような…。」

織田信長の父、信秀に仕えていたが、のちに今川義元についた。信長は、戸部新左衛門の筆跡に似せた偽の書状を今川方に流して、粛清させることに成功したとの話がある。「なんか、他でも、似たような話が、あったような…。」

そう、しかも、信長の功名なのに、信長公記には、掲載されていない。「やっぱり、実在しない?」

でも、地元では、前を横切るものは、誰かれ構わず、たたっ斬るという傍若ぶりだったと言う話が残る。

「ちょっと、待って。前を横切るものは誰かれ構わず斬る…、戸部新左衛門…、それって、忍たま乱太郎の戸部新左ヱ門??」そう、実在、伝説押しのけて、アニメが一番知名度高かったりしてね。「ここ、聖地?」

すぐの浜 はるか信濃へ 塩の道

塩の道標。

道標には、塩付街道とあるね。ここから東海道を少しばかり南へ行くと、前浜、星崎と、かつて塩が生産された地域が広がる。「海岸の浜が、広がっていたんだね。」

反対に、道標の路地を行くと、北の方向に進み、信州へ続く飯田街道、高針街道、下街道などに接続している。「この路地が…、信州へ…。なんか、今すぐ、行ってみたいような気になるね。」

信楽と 言えばや戸部は 蛙かな

戸部蛙。

「う〜ん、信楽といえば、タヌキさんだけど、戸部は、カエルなの?」先ほどあった戸部新左衛門の話…。「前を横切るものは、誰かれ構わず斬ったってやつ?」

そう。ある時、カエルが横切ったが、あまりの素早さに斬れなかった。そこで、命を拾って無事に帰る…と言う願いを込めて、笠寺観音参拝のみやげものとして参道で売ったのが、初めだそうな。

木曽殿を 授かりし母の 秘仏なら

西方院。

「旗指物に、書いてあるのは…、う〜……明王?」烏瑟沙摩明王、うすさまみょうおう、だね。「ど、どういう、お方なの?」

烈火を持って、不浄を浄化する明王だね。一般的には、安産、婦人病、その他しもの病気に関して、ご利益があるとのこと。「なるほど、じゃぁ、心も浄化してもらえるのかな?」誰のこと?

「ところで、木曽殿って?」木曽義仲公のこと。「えっ?名古屋の生まれだったの?」それじゃ、名古屋義仲でしょ。

まず、木曽殿のお母さんの自念仏が、この烏瑟沙摩明王。木曽殿は安産だったと。お母さんは、早くに亡くなり、明王は、女中から女中へ。その女中の家で代々祀られ、やがてその家の主人が出家し、明王の功徳を広く人々に授けるため、ここに安置され、多くの信仰を集めているそうな。「長い年月が経っているんだね。もう、木曽殿のって言うよりも、みんなの明王さまだね。」

荒技や お腹のめの子を おの子へと

西方院。

「えっ?そんなことが、できるの?」こちらの明王様が…というよりも、烏瑟沙摩明王の一般的な功徳として、特に、平安時代に、信仰されていたみたいだね。

「それ、一般庶民?」いやいや、お公家さん。「ふ〜ん、お公家さんなら、娘の方が望まれていたようにも、思うんだけどね。実績とか、ないのかな?」

実績?平安時代なら、平清盛、源頼朝は、本当は、娘に生まれるはずだったとか?「それ…、思いっきり、歴史が変わってるけど…。」

自らが 辛い中でも 心かけ

笠覆寺(りゅうふくじ)。

昔、むかし、長者の家で働く娘がいたが、器量を妬まれ、こき使われていた。ある雨の日に、娘が、当時、荒れ果てて、お堂も朽ちていたこのお寺の前を通ると、観音様が雨ざらしになっていた。娘は、これを見て、気の毒に思い、自身のかぶっていた笠を、観音様にかけた。「優しい娘だね。」

しばらくして、関白の息子の中将が下向の際に長者の家に泊まった際に、娘を見初め、都に連れ帰り、妻とした。「お〜、とっても、いいことが、あったね。」

後に、観音様によって結ばれた、藤原兼平と照玉姫は、この観音様を祀って、お寺を再建し、笠覆寺としたとのこと。「縁結びの観音様だね。」

夫婦して 一千年も 祀られて

笠覆寺。

「この本堂横の、お堂は?」ここには、縁起話にあった、照玉姫と藤原兼平の位牌が祀られている。「一千年も…?」

そう。供養…よりも、あやかりたい…と言う、縁結びの願いの方が、多いんじゃないかな。

天下取る 狸親父も 幼くて

笠覆寺 人質交換碑。

「ひょっとして…、この右側の幼子が、タヌキ…いやいや、徳川家康公?」そのようだね。左側は、織田信長の兄、織田信広。「家康さんは、いくつだったの?」

う〜ん、たぶん、7歳か8歳だね。「この石像よりは、大きい感じだね。」ここから、桶狭間の戦いまで、10年間、今川家の人質として、駿府で暮らすことになるのかな。まだまだ、辛い時期が、続くんだね。

二刀流 仕官逃せど 弟子増えて

笠覆寺 武蔵碑。

「宮本武蔵の墓?ここで、生涯を終えたの?」いやいや、墓じゃなくて、碑って書いてあるよ。「ホントだ。m(_ _)m。」

大坂の陣の10年後くらいに、仕官を目指して、尾張に寄ったようだね。笠覆寺の宿坊のひとつ、東光院に逗留したとか。「でも、尾張藩に仕官したとか、聞かないよね。」

そう、仕官はできなかったようだけど、評判を聞いて集まった侍たちに、二刀流を指南し、尾張藩や美濃高須藩に、剣流が伝えられたとか。

「尾張藩と言えば、新陰流正統を継ぐ柳生連也斎が、有名だけど、武蔵と会ってないの?」会ってはいないけど、たぶん、会っても、勝負にはならなかったんじゃないかな。「達人同士でも、レベルが違ったの?」そう、武蔵が尾張に来た時、連也斎は…。「連也斎は?」1歳。「おいっ!」

でも、連也斎の父、柳生兵庫が、武蔵と、城下ですれ違ったようだね。「すれ違いざまに…、斬り合った?」初対面だけど、名乗らずに、相手の名前を当てたとか。「ひえ〜、分かるものなの?で、決闘?」酒を呑み、碁を打ったって。「それ、単に酒好きなオッサン二人が、偽名で笑わしながら、碁を打っただけじゃないの?m(_ _)m。」

何十年 動いてないよな 亀さんや

笠覆寺。

笠覆寺は、旧街道に面している池を渡ると、仁王様のおられる山門。「池には、たくさん、亀さんがいるね。」

う〜ん、次回、来た時も、同じ場所に、いるんじゃない?「この前来た時の祈願は、どうなった?って、突っ込まれたりしてね。」

シンデレラ 本尊なれば 来る人も

泉増院。

「シンデレラが本尊?」そう、シンデレラのように、いじめられつつも、王子様と結婚した、玉照姫。その姫が、こちらの笠覆寺十二坊のひとつ、泉増院の上人さまの夢枕に立ち、自分は十一面観音の化身、信じる者は、あらゆる困難を克服して、願いを叶えるだろう。像を刻み、世に広め、より多くのひとと縁を結ぶようにと。

上人は、像を造り、お祀りすると、近在はもとより、尾張藩の奧女中たちからも、篤い信仰を集めるようになったとのこと。「玉照姫ご自身なんだね。他者をも救うなんて、偉いね。」

大空に 幼な子かける 丘の上

見春台。

「家並みの続く街道沿いをあるいていたから、ここは、新鮮だね。」そうだね。お城でもなく、砦でもなく、神社でも、お寺でもなくて、公園になっているのがいいね。

「公園は、あちらこちらに、名残の桜と、ピクニック風のお母さんに子供たち。」いいよね。近所に、こう言うところがあると。「うらやましいね。」ホント。

砲よりも この大空に 爆撃機

見春台。

高射砲の砲台の跡だ、け、ど…。「ん?」高射砲を想像して…と言うよりも、爆撃機が飛んでる風景が、想像できないね。「恐ろしいね。」まったく。

塚に立ち 手を振り迎える 一里塚

笠寺一里塚。

「あれ!あれ!写真!写真!」お〜、素晴らしい大木だね。

「ん?よく見ると、大きく見えるのは、こんもりした塚の上にあるからかな?」塚の上の大木?それって、ひょっとして…、一里塚?

行く人や 皆旅人か 写真撮り

笠寺一里塚。

「これはまた、見事だね。」ほれぼれするね。「塚と言い、木と言い。イイね。」

両手を広げて、見栄を切ってるようにも見えるね。「夏になって、葉が覆い茂る頃だと、一層、迫力が増すかもしれないね。」その頃に、また、来てみたいね。

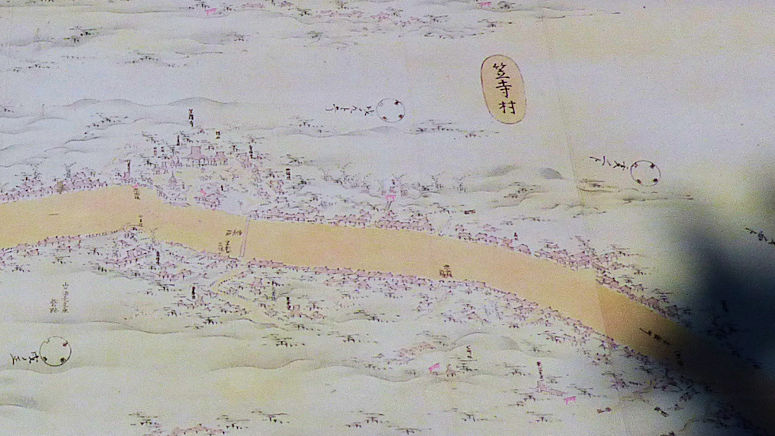

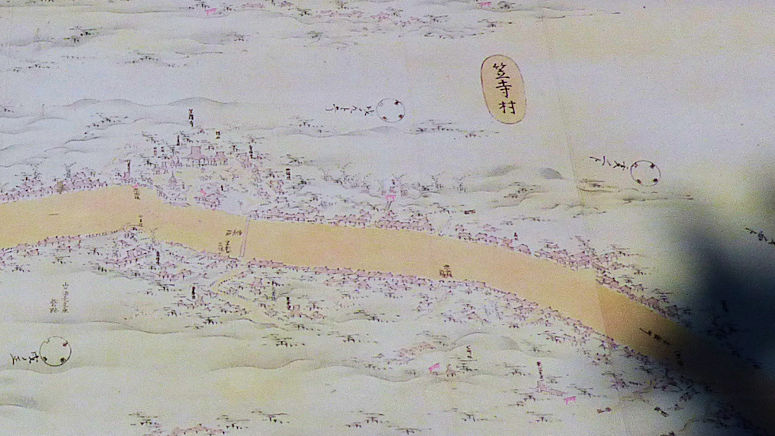

街道の 絵図がすでに あったとは

分間絵図碑。

「こ、れ、は…?」歩道があって、歩道の車道側に5、6メートルの陶板に絵地図が印刷されている。東海道分間延絵図(とうかいどう ぶんけんのべえず)。「江戸時代の、この辺りの様子が、描かれているんだね。」

こんな絵図が、あるとは、知らなかったね。「このあたりだけが、作られたの?」いやいや、江戸の日本橋から京の三条まで。他にも、五街道すべて、あるようだね。「よく、作ったね。」

未知の道 夢は膨らむ 知多郡道

知多郡道追分。

「知多郡道?知多半島へ行く道?」そ、の、ようだね。たぶん、少し南に行ったところで、鳴海から出ている常滑街道と合流しているのかな。

「常滑街道?」知多半島の西側を通って、ほぼ南端の大井漁港まで続く街道だね。「ほ〜、ここも、行ってみたいね。」

中国の 故事か何かか 川越える

天白川。

「天白川…、名古屋市に天白区って、あったよね?」そうだね。「じゃ〜、この辺が、天白区?」ここは、南区。「対岸が、天白区?」対岸は、緑区。

「天白区は、いずこ?」もう少し、上流の方みたいだね。昔々、このあたりに、川を鎮める神、天白神が祀られていたところから、天白川と呼ばれるようになり、その川が流れているから天白区になったそうな。

「へぇ〜、すごいね、天白神。次に目指すのは天白市?」愛知県天白市?名古屋から、名前変えるの?「で、その次は、天白県」行き過ぎ!

明けぬれば 気のせいかよと 千鳥鳴く

芭蕉の千鳥の句碑がある千句公園。

「う〜ん、高台に登った、け、れ、ども、海、見えないね。」そうだね。その昔は、ここから見てる地域が、星崎。砂浜というか、塩田が広がっていたんだと思うんだけどね。今じゃ、堀川河口の名古屋港まで6キロ、高潮防波堤外の伊勢湾まで16キロってとこかな。

「昔は、本当に、ここから海が見えていたの?」江戸時代の初期の海岸線は、なんとなくだけど、山崎川から天白川の間だと、ざっと今の新幹線のラインあたりが海岸線で、その先少しばかり、23号線までも行かないあたりが砂浜だったんじゃないかと。ここから2キロくらいかな。「かなり、近いね。」

君の名は 星降る岬の 伝承は

千句公園。

「星崎、星降る岬…って、そんなに星が、美しかったのかな?」いやいや、本当に、星が降ってくるところだよ。「またまた、そんな馬鹿な…。」

637年、推古天皇の次の舒明天皇のとき、星が降ってきて、星宮社を祀った。

1632年、3代将軍家光のとき、隕石が落ちてきた。隕石は回収され、後に喚続社に祀られた。

「すごいね、ここ。千年に一度、星が降ってくるの?」君の名は…と、同じだね。「あれは、千二百年に一度じゃないの?」えっ?そうだった??

実は、ここは、もっと、星が降ってるんだね。「まだ、たるの?」

935年と1205年にも、隕石の落下があったと言われているそうな。「ここだけ、何か、あるの?」

眺むより レリーフ見る方が しのばれて

千句公園。

「うん、上から、眺めるよりも、この方が、イメージ、つかめるよね。」

星崎の 闇を見よとや 啼千鳥

(芭蕉)

まぁね。でもね。この句なのイメージは、ちょっと、難しいよね。「星降る里だ、け、れ、ど、も、闇に、千鳥だから?」

そうだね。千鳥だけなら、強敵はいるからね。

近江の海 夕波千鳥 汝が鳴けば

心もしのに 古思ほゆ

(柿本人麻呂)

淡路島 かよふ千鳥の 鳴く声に

いく夜寝覚めぬ 須磨の関守

(源兼昌)

「いいね〜、確かに、強敵だわ。まぁ、でも、淡路島も、夜だし…というか、星崎と比べてみて初めて気づいたけど、淡路島も満天の星空だったら、寝覚める前に、うれしくて寝られないんじゃない?」それは、現代人だからかな。「…となると、星崎のインパクトが、薄れるような気がするけど…、星降る里の、星空は、やはり、他とは違ったのかな?」

2022.04.10.:

JR熱田駅から名鉄中京競馬場前駅まで、てくてく。

宿場リスト

名古屋 > 宮 | 美濃路

東海道 | 鳴海 > 池鯉鮒