>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

西宮 > 兵庫津1

近づけど 水琴窟は 子等の声

大谷記念美術館 水琴窟。

水琴窟があるね。どんな音だろうね?「それが…。」 それが?

「ちかづいても、近づいても…。」 ?? 「耳をすましても、耳を澄ましても…。」 何?「向かいの小学校の、子供たちの声で、何も聞こえません。」

まぁ、子供たちの声、水琴窟より、明るくって、楽しそうだから、いいんじゃない? 「そうだね。」

木漏れ日の 下でどんな 会話かな

大谷記念美術館 家族像。

おや? こちらは、おとうさん? そちらは、おかあさん? あちらは、おじょうさん? そして、この奥は? 「えっ? 奥って、誰かいる? 三人しか見えないけど?」 何の話、してるの? うさぎさんだよ。「そっちかい!」

こちらの家族の像は、ここ、旧邸宅を寄付された大谷竹次郎さん家族の像みたいだね。

小春日和の木漏れ日の下で、どんな会話かな? 「ひょっとして、会話の内容を、具象化したものが、うさぎさん?」 …かもね。

西宮 ここにもレゴが ひとつあり

大谷記念美術館 作品3。

「おお〜、ここにも、レゴ!」 そうだね。今朝も、高木公園で、見たよね。「これは、なに? 西宮では、ひとつのステータスなの?」 いやいや、同志の証し。「それ、何の同志なの?」m(_ _)m。

これは、津高和一(つたか わいち)さんの、作品。だいたい、レゴでもない…と、思う、たぶん、おそらく。m(_ _)m。

「でも、レゴにしか見えない。このひとつのレゴから、何を想像して組み立てる?」 いやいや、すでに巨大なものがあって、頭の先っちょだけが、地面から出て、見えている。「そう、くる。」

にっこりの 笑顔がまわりを 明るくし

大谷記念美術館 午後の日。

これは、いい作品だね。「どこが、いい?」

まずは、笑顔のような顔につられて、こちらまで、明るくなってくるね。「これは、子供かな?」

そう、なんか、何もすることのない午後、いたずらっ子が、次、何しようかなって、思いをめぐらしているような…。「わくわく感が、伝わってくるね。」

普通、年寄りだと、何もしないで、のんびりと…って、流されがちだけど、作家は、何歳になっても、いたずらっ子のような感覚が、大事なのかな。

そしてもうひとつは…。「もうひとつは?」 誰が見ても、初見で、かつ、ノーヒントでも、作者が分かるところが、いいね。作品の笑顔とあいまって、人の心を明るくするんじゃない?

「そうだね。作品のタイトルを見て、説明書きを読んで、場合によっちゃ、作者の人生まで振り返って鑑賞する作品に比べたらね。」

太陽が 頬杖をつく 午後の日は

大谷記念美術館 午後の日。

この作品、複製されたものが、作者、岡本太郎さんの、墓石になっているようだよ。

「えっ? これが墓石に? すごいね。」いいね。「こんな明るい表情したものが、墓石ってね。」

「これは、ご自身で、生前にこれを使うようにって、指示されたの?」 いやいや、養女、岡本敏子さんが決められたそうだよ。岡本太郎さんの評価が今日あるのは、この方の功績とまで、言われているそうな。「そんな岡本太郎を知り尽くしている人が、この作品を選んだんだね。」

自分も、こんな墓石なら、いいかも、って、思うね。

毛利家の ゆかりと思えば その逆で

親王寺。

「この、紋は…、毛利家の紋!」そうだよね。毛利家の紋だよね。「と、いうことは、ゆかりのお寺? 元就公お手植えの木が、あるとか?」そんなものは、無いし、ここまで来られたことも無い!

毛利家のご先祖を辿っていくと、鎌倉時代の初期の大江広元に行き着くみたいだね。「源頼朝を支えて、鎌倉幕府を磐石なものにするのに、貢献した人だね。」

さらに、この大江氏を遡っていくと、平安時代初期の大江音人までいく。この方が、平城天皇の皇子、阿保親王のご落胤と言われている。

て、このお寺は、その阿保親王の邸跡、親王の菩提を弔ったお寺だそうな。

したがって、毛利氏からすると、天皇家から出られた最初のご先祖様ゆかりのお寺ということになるね。

「じゃ〜、お寺と毛利家は、直接の関わりは無いわけ?」いや、家柄のアピールは、大事だから、参勤交代の途中で、寄られていたそうだよ。

伝説が 残されるほどに 慕われて

金津山古墳。

「これは、古墳?」 そう、古墳だけど、財宝が埋められていると、言われている。

「財宝? 伊丹にあった、お塚と同じ?」 そのようだね。

先ほど出てきた、平城天皇の皇子、阿保親王が、将来、村人が飢饉などで困った時のためにと、財宝を埋めたと言う、伝説がある。「村人は、気持ちに余裕ができるね。」

まぁ、こう言う伝説ができるくらい、親王が近隣の人たちから、慕われていたと、いうことなのかな。「なるほどね。」

説明が 無ければ手合わせ 良縁を

打出天神社。

「小さいけれども、きれいな神社...と、おもいきや、ハート形のものが、目に飛び込んできたけど?」

これは、菊? 懸崖菊って言うのかな? いや〜、お見事だね。

「あの〜、このハート形と、奥のおみくじを見てたら、天神様、学問の神様じゃなくて、恋愛成就、縁結びの神様にしか、見えないんだけど?」

そうかなぁ。このような立派な菊がで決まるように、っていう、菊の神様かと思ったけど?「そっち?」

ハート形 小槌に神さま 大慌て

打出天神社。

「打出の小槌があるね。」 地名にかけてだろうかね。そう言えば、今日のスタート地点、阪神電車の打出駅の住所は、打出小槌町だそうな。「縁起がいいね。」

「でも、実際に、このようなものがあると、ここは、勉強じゃなく、金運、商売の神様にしか、みえないよね。」

う〜ん、そうだね。でも、いいんじゃない。よく、お店の人が、勉強させてもらいますよ、って、言ってるものね。「あっ、そういう、つながり?」

立番の 長老たちが 風を読み

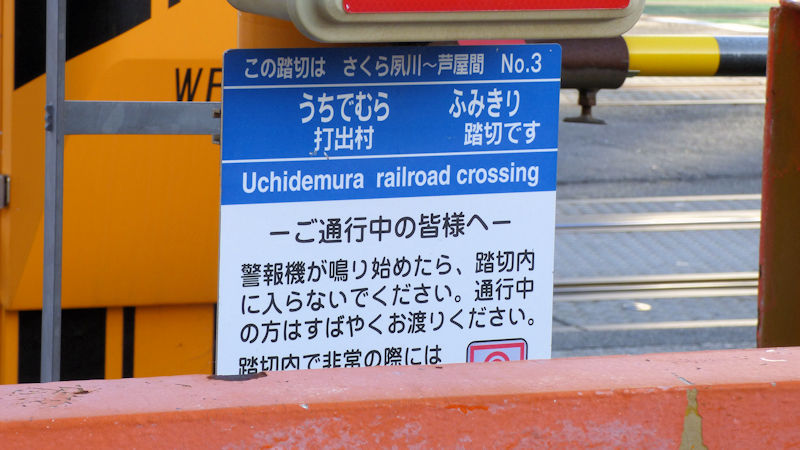

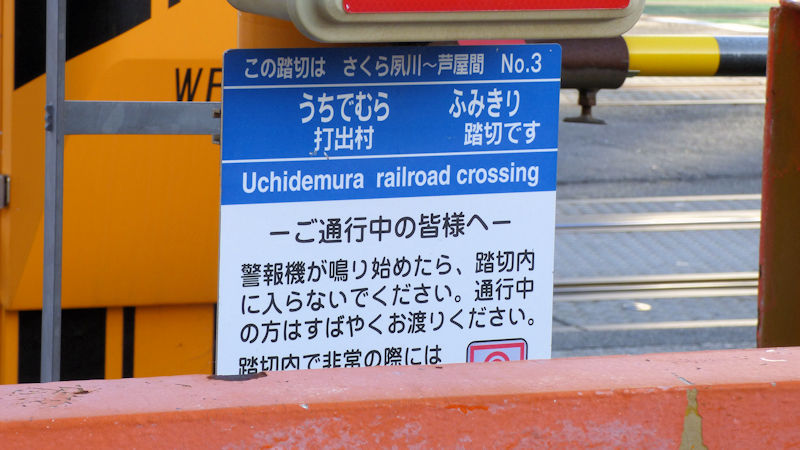

打出村踏切。

いや〜、すごかったね。「何? なに? ここ、踏切でしよ。」 東海道本線、複々線の踏切。「一体、何があったの?」

登校途中の小学生が、約50人くらい、見守りの、お爺さん、お婆さんが、五人くらい。「踏切が、開くのを待っていた?」 そう。みんな、おとなしくね。

「大人数だね。ひょっとして、ここ、開かずの踏切?」

そう、開かずの踏切。5分以上経って、お爺さんが、こりゃ〜、あかんな。あっちから、行くよ、って、声かけて、みんな、粛々と、線路沿いに歩いて、見えなくなっちゃった。一番近い高架下からの迂回だね。

「お爺さん、毎日の立ち番だから、誤差が分かるんだよね。

で、旅人さんは、どうしたの?」 間も無く開く、に、かけて、さらに5分、諦めて、小学生たちの、後を、追ったよ。

線路の向こう、100メートル先へ行くのに、700メートルの大周り。「風は、読めないんだね。」

みささぎや 輪廻転生 五百年

阿保親王御陵。

「お墓的な、供養塔的なイメージを持っていたけど…。」 そう、立派な御陵だね。

「ところで、輪廻転生って?」 阿保親王が葬られているというのは、あくまで、伝承。「そうなんだ。」

古墳自体は、おそらく3世紀のものと、推定されている。「と言うことは?」

この御陵、親王が薨去される五百年前に造られたと言うことになるね。「それで、輪廻転生ね。考古学者も、納得してたりして。」

まぁ、地元の方からすれば、大きな古墳が造られるような人物は、みんなから慕われていた親王しかない、と言うことだろうね。「正解だね。」

海見てか 山見て歌を 詠んだろか

業平橋。

「ここは、やっぱり、在原業平さん、ゆかりの地?」 そうだね。この辺りに、住んでいたと、言われている。

在原業平は、阿保親王の子だからね。「ここで、詠んだ歌は、あるの?」 伊勢物語にあるね。

芦の屋の 灘の塩焼き いとまなみ

黄楊の小櫛も ささず来にけり

(伊勢物語の、ある男)

「それって、どう言う意味?」 う〜ん、今日に限って、安いサンダルを履いてきた、って、言う感じ。「何? それ? どっかで、聞いたような、聞かないような…。」

朝日受け パワー全開 赤鳥居

森稲荷神社 赤鳥居。

「確かに、パワーが、みなぎってるように見えるね。」

旧街道沿いに、一ノ鳥居があってというのは、幾つか見てきたけど、ここは、すごいね。「前は、四車線の国道2号線。しかも、高いビルに囲まれてね。」

まるで、ここが、本殿のような感じだね。拝んでおこう。「えっ、とっても、感心きたようなこと、言っておいて、結局ここから、遥拝?」

一礼を しようと見上げた ままとなり

三王神社。

「これは、変わった鳥居だね…。」 う〜ん、単に、今まで見る機会が無かっただけかも。「と言うことは、結構、あるの?」 たぶんね。

滋賀県大津市に日吉大社があり、そこの鳥居と、同じらしい。日吉大社は、全国に3800社あると言われている日吉神社、日枝神社、山王神社の総本社だそうな。「なるほど、三王神社の神様も、日吉大社から来られているので、鳥居も、それに、習っているんだね。」

留守番の 猫おとなしく してるかと

三王神社 稲荷の狛犬。

「えっ? ここにきて、お留守番している猫ちゃんが、心配になってきた?」 そう、この狛犬さん。

「う〜ん、確かに、似ている。」 狛犬さんを、小さな作りにして、しかも、低い位置から、見上げるような姿勢で置いている。「これは、猫ちゃんがとる、たまらなく、かわいいポーズだね。」

しびれるね。きっと作者は、猫、飼ってるよ。

ひと、くるま 多い通りを 前にして

田中区地車の倉。

これは、いいね。「何? なに? ここ、三王神社は田中区の、地車の倉みたいだけど?」

いやいや、前は、交通量の多い、四車線の国道2号線。おそらく、祭りの時は、通行止めにして、ここから地車を出すんだよね。「確かに、華々しいよね。」参加してみたいものだね。「お祭り男だね。」

感じたる 視線に一歩 折れ曲がり

首地蔵。

「これは、また、インパクト、あるね。」 いや〜、しびれるね。大きいお顔に、ぎりぎりフィットしている祠。いいね。この、造形美。首から上の病気に対して、霊験あらたかなそうな。

「初見で、びっくりしてた割には、えらく、親しみを感じているんだね。やっぱり、顔の大きいもの同士?」 そうそう、顔が大きいとよく言われるから…、って、ほっとけ‼︎

ひと昔 前は年中 雪の山

住吉川。

「えっ? どこの寒い地方の山の話?」 いやいや、六甲山。

「ぜんぜん、分かんないけど?」 雪が積もっているように、見えていた。

「真っ白だったってこと? やっぱり、分かんないけど?」

明治の初めまでは、禿げ山だったらしいよ。「ほんまかいな?」

明治の初め、植物学者の牧野富太郎が、船で神戸にやってきた時に、雪が積もっているのかと驚いたそうな。

「何で、そうなるの?」 戦乱の多い地域だったので、荒廃と再建の繰り返しで、建設資材として近場であることから、木々が伐採されることも多く、大坂城の石垣採石のための開発、近隣住民の資材調達などで、所々に、芝草が生えている程度だったそうな。

「にわかには、信じられない風景だったんだね。」 明治末からの努力で、現状の景色になっているんだね。

好きなもの 食べて背中に 日を受けて

住吉宮町公園 ゆうあいの像。

「これは、どう見る?」 う〜ん、あとは、寝るだけ。「それ、腹いっぱい食って、せなかは、ポカポカしてるしってこと?」 もうすでに、半分、寝てるんじゃない? m(_ _)m。

「じゃ〜、正解の、ゆうあい、ち対しては、どうみる?」 う〜ん、像の前に、集まった子供達は、パンダくんが、居眠りして、あいてをしてくれないんで、じゃ〜、みんなで、何かして、遊ぼうよ、って流れ。「なるほど、友愛の橋渡し?」

いつどこで めぐり合いても お上人

専念寺。

おっ、あの一徹そうなお顔は、親鸞聖人! 「か、改宗されたんですか?」 な、何ちゅうことを言うの!

こちらは、浄土真宗本願寺派、専念寺さんだね。「失礼しました。でもね、変わった建物だから…。」

まぁ、中は、分からないけど、機能的に造られたんじゃないかな。「なるほど、そうだね。お寺は、人が集うところだけど、文化財や、観光客に、ひっぱられているところが、多いものね。」

歳とったら、正座もしにくくなるし、人が集う場所としたら、土足でそのまま入れて、椅子に座れるほうが、楽だものね。

公園で 遊ぶ母子には 勝てなくて

住吉公園 あいじょうの像。

「ほう、またまた、像があるよ。どう見る?」 そのまま、母と子、母子、慈しみ、かな。正解は?「あいじょうの像」 なるほど。でも、ここの、公園にあっては…。「あっては?」

実際にここで遊んでいる、笑顔のお母さんと、笑顔の子供が光っていて、像が目立たないね。「そうだね。」

背筋伸び 鏡に自分を うつしては

本住吉神社。

「ちょっと、ちょっと! 拝殿で、拝む前に、なに、中腰になったり、顔を動かしたり、変な動作をしているの? まるっきし、不審者だよ!」

いやいや、拝殿の中にある鏡に、おそらく、参拝者の姿が映るようになってるのかなって。「あっ、なるほど。」

ひょっとして、これ、すごいかも?「あれっ? 鏡に、いつも猫背の人が、背筋伸ばして、キリリと映っているけど??」 おいっ!

拝殿の 鏡に願う 通り生き

本住吉神社。

「本殿の奥を見ながら、同時に、鏡の自分を見ながら、拝むということは、身が引き締まるね。」

神様にお願いする前に、自分自身の力で、もう少し頑張ってみょうかという気になるね。「何も、お願いしないで、かえったりしてね。笑。」

住吉や 霞か溢れぬ 涙かな

阿弥陀寺 谷崎潤一郎歌碑。

「これは、歌碑? なんて書いてあるの?」 う〜ん。

なんとかかんとか なんとか

こころ なんとか

たつやかす美の なんとか 住吉

(作者不詳)

ネットで検索だね、なんとか、っと。「いやいや、たつやかす美の 住吉、でしょ!」

故郷の 花にこゝろを 残しつゝ

たつやかす美の 菟原住吉

(潤一郎)

「谷崎潤一郎さん、この辺に住んでおられたんだね。」 細雪を執筆されていた頃なんだろうかね。時代設定は、この頃だよね。

「この辺りの風景、良かったんだろうね。」 でも、この歌、戦争が激しくなってきて、疎開される時に、出発する駅から詠まれたそうな。「なんと。」

しかも、そのあと、この辺も、戦禍に見舞われる。「余計に、際立ってくるね。」

建物に 言われる通り 合唱し

阿弥陀寺。

この建物、不思議だね。「形が?」 まぁ、形も変わっているけれど、見ていると自然に手を合わせているね。

「正面は、別に、そこで拝むような形には、なってないのにね。」 合掌。

どちらゆく 右も左も 有馬道

住吉本町道標。

「これは、どういう道標?」 右も左も、有馬道。

「どっちへ行っても同じなら、いらないような気もするけど?」 いや、無かったら、どちらへ行くか、判断できずに、進めないよ。

「なるほど。そうなったら、近所の人に聞くしかないね。」 で、朝から晩まで、道ゆく人に聞かれるものだから、近所の人が、立てたとか? m(_ _)m。

神域の 結界左右で 守るのは

弓弦羽神社。

「お〜、これは、これは、また、変わった、狛犬さんだね。」 いやいや、違うでしょ! 「m(_ _)m。」

初めて、見るよね。ワンちゃんの、水飲み場みたいだね。「普通の神社だと、水飲み場以前に、ペット連れでの参拝が、出来ないところが、ほとんどだと、思うんだけどね。」 ここは、一緒に参拝したワンちゃんの、水飲み場まで用意しているんだね。

御心が、広い神様なんだね。

黒と金 願いに向けて 一直線

弓弦羽神社。ゆず丸くん。

こ、これは…。「これは?」 チョコボールの…。「おいっ!」 金のチョコボールも…。「コラッ!」 いやいや、あまりにも、かわいいものだから、ついつい…、m(_ _)m。

これは、神様に願いを届け、導いてくれる、八咫烏のゆず丸くんだね。「神の使い?」

こちらの神社は、熊野大神が、祀られており、八咫烏が、神の使いになってるんだね。

神様への願いを紙に書き、筒状に丸めて、ゆず丸くんの下の穴から中に入れ、ゆず丸くんの後ろに住所と名前、それと翼を書き入れて、奉納台に置くそうな。

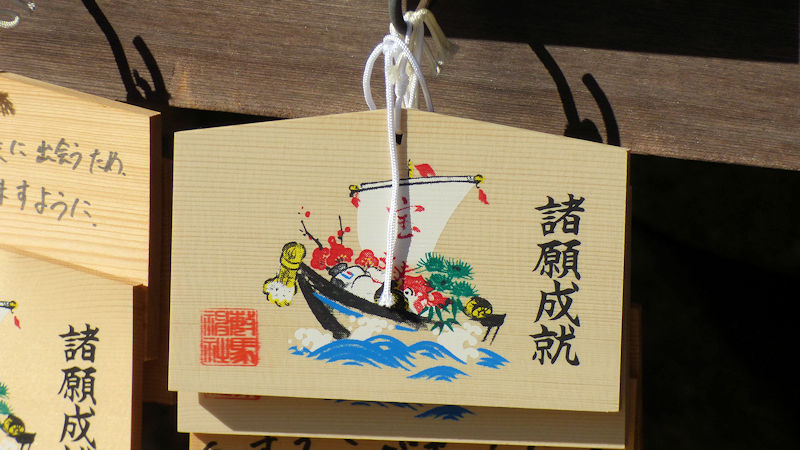

サッカーの 聖地なるかな 絵馬の数

弓弦羽神社。

お〜、誰がどう見ても、サッカーの聖地!「本当に、聖地、なの?」 この石像よりも、周りに下がっている絵馬の数を見れば、分かるでしょ。「確かに、聖地だね。」

ボールの像には、神の使い、八咫烏も入っているし。「そう言えば、日本サッカー協会、JFAのマークにも、八咫烏が、入っていたね。ひょっとして、マークは、ここからきてるの?」

マークの元は、ここの神社と同じで、和歌山の熊野権現の八咫烏から、とられてるようだね。でも、それとは別に、この御影の地は、日本初のサッカーチーム、師範学校のサッカーチームが、結成されたところでもあるそうな。「なるほど、聖地だね。」

山空が 幻の道 誘ってる

西国橋 徳川道起点。

ここは、石屋川に架かる西国橋。徳川道の視点。「と、徳川道? なんか、いいね。このひびき。埋蔵金への道のような。」 何の話をしてるの?

この道は、幕末に造られた西国街道のバイパスだね。「なんか、避けて通らなければならないものがあったの?」 神戸の居留地だね。「神戸を? 何で?」

開港になって、外国人が住むようになる神戸を、西国街道が通っているのだけれど、生麦事件の再発を恐れた幕府が、神戸を避けて通る新しい街道を整備したそうな。

でも、すぐに明治維新となり、新政府が神戸近辺だけを迂回する道を作ったので、使われなくなり、幻の道になったようだね。「幻の道。ますます行きたくなってくるね。」

希少価値 よりもやっぱり 祭りだよ

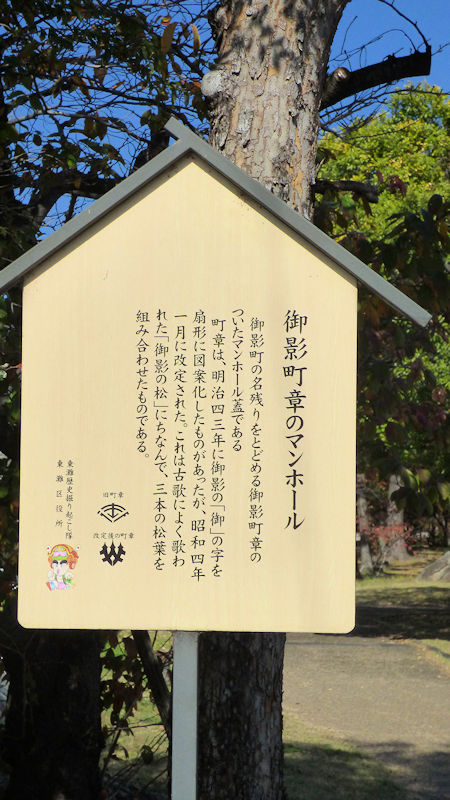

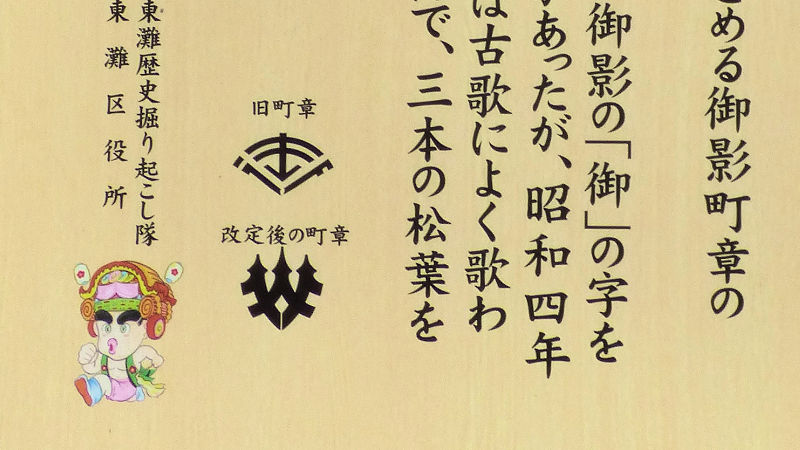

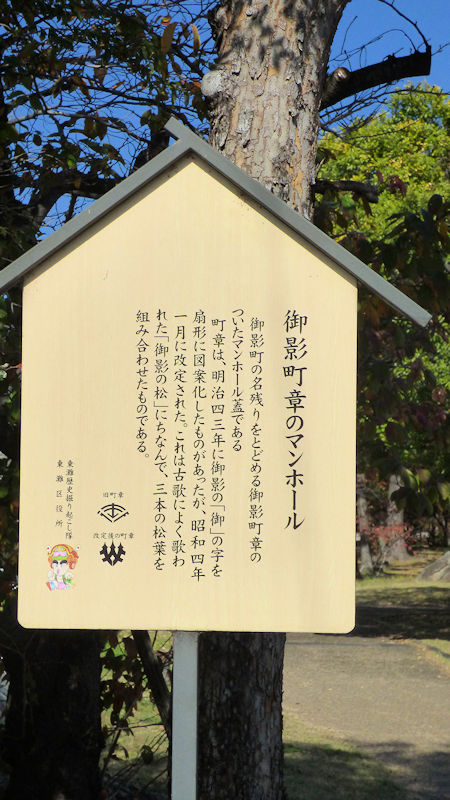

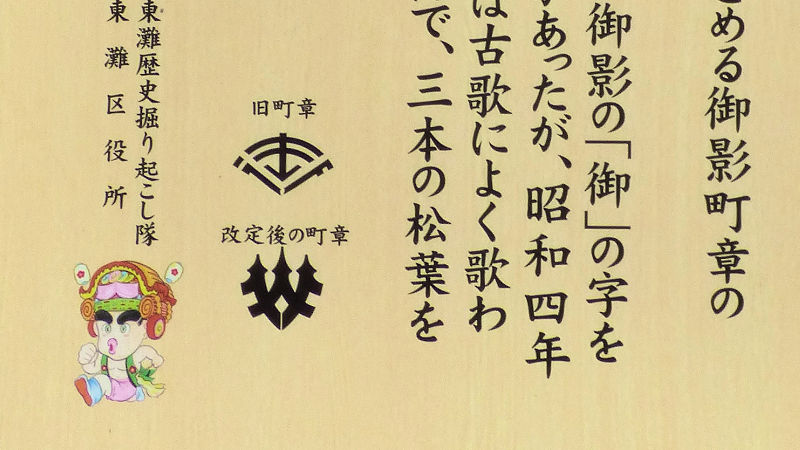

御影町マンホール案内板。

ほ〜、すごいね、これ。「マンホール? 神戸市になる前の、御影町時代のものが、残ってるんだね。」

いやいや、そこじゃなくて、案内板の、一番うしろ!「…? すげ〜! ゆるキャラグランプリ出たら、一瞬で、優勝するんじゃない?」 そう、思う。

「やるね〜。神戸市! オシャレなだけの街だと!思っていたけど。」 いやいや、ネットで検索したけど、神戸市のキャラではないみたいだね。

「ということは、東灘区の…?」 う〜ん、でも、ないみたい。

「じゃ〜…。」

掘り出せば 謎がナゾ呼ぶ 組織かな

御影町マンホール案内板。

「もひとつ横に書いてある、東灘歴史掘り起こし隊、の、キャラ?」 う〜ん、そうなると、このキャラが、何なのかというよりも、この組織が何なのか、ということに、なってくるね。

「普通、こういうのって、自治体名や教育委員会名で、書いてあることおおいけどね。」 でも、上位組織と思われる東灘区役所名が、左側にあるので、下部組織じゃなくて、協力している組織?「地元の有志の集まりなんだろうかね。」

まぁ、確かに、役所の職員の方は、地元民でないかもしれないし、人事異動もあるし、歴史に詳しいとは限らないからね。みんなが、へぇ〜、っと、いうような、レアな由緒やエピソード、掘り出してほしいものだね。

巨大しも、涼やかに舞を 奉納し

綱敷天満宮。

「これはまた、ダイナミックだね。」 からだ全体をくねらせて、舞っているように見えるね。

「巫女さんの舞?」 それにしては、激しいような感じ。「アメノウズメのみことの舞?」 分かんないけど、そんな感じ。「どんな感じ!」

健やかに 母なる大地に 抱かれて

綱敷天満宮。

「境内に、モダンな像が、あるけど? これは、どう見る?」 どうも、こうも、赤ちゃんを抱くお母さんだね。

「うん、リアルに造られていないのにも関わらず、そうとしか見えないね。」

いや〜、いい作品だね。材質もそうだけど、お母さんに重量感があるから、赤ちゃんにとって、安定、安心って感じだね。「いいよね。お賽銭まで、上がっているし。」 拝みたくなるよね。

厄祓い 願う人より 強力に

綱敷天満宮。

このしめ縄、この下を通ることで、一切の厄災が、払われるそうな。「確かに、そうだよね。くぐる前から、見た瞬間に、厄災が払われたような気がするね。」

特に、矢が何本か、刺さって見えるのが、鋭利さを感じさせるね。「厄祓いを、お願いする参拝者の想定以上にって、感じ。」

このしめ縄作りは、なんと、1186年より、続いているそうな。「鎌倉時代?」

そう、やっぱり、大きな戦乱が続いた時代だから、現実的にも強力な力を持った、矢が組み込まれているのかな。

安らかに 神の御心に 抱かれて

綱敷天満宮。

「これは…、マリア様?」 おいおい、神社だから、さすがに、それは、ないでしょ!

「そしたら…、慈母観音様?」 う〜ん…。「じゃ〜、何なの?」 母と子 「おいっ! シンプルすぎ。」

まぁ、受けるイメージとしたら、どれも同じだと思うよ。

先ほどの母子像は、生命が、母に守られて、生きていくって感じ。こちらの母子像は、清らかな神の御心に包まれて、素直な正しい心が、培われていく感じかな。「なるほどね。」 いい作品だね。

緩やかな 境内でまた 背筋伸び

綱敷天満宮。

いや〜、この境内、緩急織り交ぜて、参拝者を迎えるね。「そうだね。夢叶の車や絵馬など、ゆる〜い雰囲気に浸っていると、いきなりご神像が、ピシッとくるね。」

ご神像、綱敷天神様、菅原道真公かな。至近距離からの視線に、思わず背筋が伸びるね。「で、なんか、御神託、あったの?」 勉強が、出来ないのは、してないだけ。すれば、するほど、できるから、って、言われたような気が。「ほ〜、鋭いね。もっと、言ってやってください。」 おいっ!

母親の 背中の子供と 目が合いて

綱敷天満宮。

ご神像の次は、この親子。「ホント、この神社、緩急織り交ぜてくるね。」 造形が、ゆるいね…、と、思いながら、見渡すと…。「見渡すと?」

この、ゆるい作りで、十二支、揃ってるね。「ほ〜、どの干支も、みんな、かわいいね。」

「ところで、この十二支が配置された、円陣の中央にあるのは、あれは何?」 えっ?

一歩ずつ 進みて避けて 入らずに

綱敷天満宮。

「何なん! それ!」

十二支が円陣に配置され、向かい合う中心にあるのは、五芒星。

「何て、書いてあるの?」 十二支像パワースポット、五芒星の中心にお立ちください、って。

「…で、どうするの?」 さ〜。「おいっ!」

雰囲気的には、両手を高く広げて、伸ばして、深呼吸して、パワーを吸い取る。これを、大地と、十二支それぞれに対しても行う…、とか?「それ、単に、変なおじさんにしか、見えないけど?」

う〜ん、じゃ〜、五芒星の形通りに、大の字に仰向けになり…。「その時点で、ついていけないわ!」 m(_ _)m。

まぁ、パワースポットだから、中心に立って、深呼吸するだけで、いいんじゃない?「そんな感じだね。」

お話の 前はこのよに 明るくて

蛍の墓碑。

「なんか、色の付いた、イラストが描かれている、碑があるね。」 蛍の墓の碑だね。「あの、とんでもなく、暗く悲しい映画の?」

最後まで、見てないけど、この辺りが、疎開先の設定なのかな? 「えっ、こんなに明るい場所が…?」 う〜ん、戦争は、ホント、やだね。

覆う木々 以上に文化の 枝伸ばし

処女塚古墳の後円部から前方部をみたところ。

「名前からして、お姫様の古墳?」 いや、そのへんは、まったく不明だけれども、確かでもある。「何言ってるの??」

この古墳に埋葬されているのは、菟原処女という娘さん。そして、ここから東西それぞれ一、二キロ、離れたところにも古墳があり、この娘さんに求婚した二人の男性が、それぞれ眠っている。

伝わっている話は、二人の立派な男性に求婚された女性が、これを嘆いて自殺し、二人の男性も、後を追ったというもの。「ふ〜ん、それ、いつ頃の話?」

万葉集に、この伝説に基づく歌が、あるようだね。「無茶古い万葉集で、集められた歌の、その歌われた時点で、すでに伝説になってるの?」 そう。

その後、平安時代の大和物語に登場したり、観阿弥、世阿弥の謡曲、森鴎外、川端康成、三島由紀夫の作品、それらからの映画、舞台の元ネタとして使われているそうな。

「基本的な展開は、いつの時代でも、ありそうなことだし、それに時代時代の社会の状況を衣付けした感じなのかな?」

異国にて 馬降り故郷に 背を向けて

小山田高家碑。

湊川の戦いに敗れた新田義貞が、ここまで逃げてきた時に、馬を矢で射抜かれた。「絶体絶命の危機だね。」

ここで、小山田高家、自分の乗っていた馬を、義貞に譲って逃した。「小山田さんは?」高家自身は、追撃してくる敵を食い止めて、討死。

「いや〜、武士だね。グッとくるね。ところで、小山田といえば、武田勝頼が滅亡した時、最後に裏切った一族だけど、そのご先祖様?」 同じとも思われるけど、実際に血統がつながっているかどうかは、分からないみたいだね。かなり、栄枯盛衰を繰り返している一族のようだね。

神様が 宿られてるよな 鳥居かな

東明神社。

こりゃまた、すごいね。「金色の鳥居だね。」

日が、当たれば、あたるほど、かがやいてむえるから、あたかも、神様が宿っておられるように見えるね。

「くぐれば、厄災が、祓われるような、気になるね。」

上りても 今は生駒も 海原も

敏馬神社。

昔は、眼前には、青い海原が広がり、遠くには、大阪平野の奥の生駒山系も、見えたそうだけど…。「今は、まったくだね。」

でも…。「でも?」 次の歌…。「??」

涛ならぬ 自動車の爆音 背にして

敏馬神社の 石段をのぼる

(富田砕花)

「う〜ん、分かりやすいね。なんとなく、案内板にある歌の中では、一番古い万葉の歌と、一番新しい歌が、分かりやすいね。笑。ところで、でも、って言うのは?」

歌に、爆音、って、あるでしょ。作者は、昭和の末まで生きた方。だから、自動車の音も、排気ガスも、今とは比べ物にならないほど、激しかったのではないかと。「たしかに、今みると、ちょっと、誇張しすぎのような気もするね。今は、令和。昭和に比べたらマシになっているのかな。」

もう少し 耳を澄ませば 涛の音

「聞こえてきた?」 …。「どう?」 …ダメ。「おいっ!」

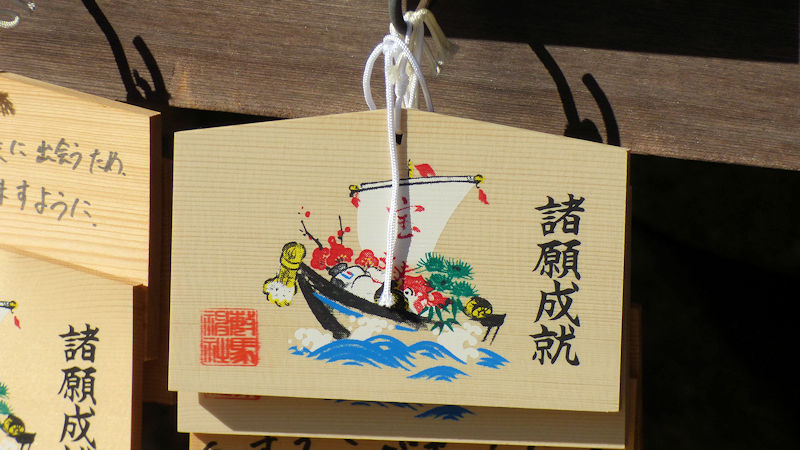

何でもない 昔の絵馬の 風景に

敏馬神社。

絵馬の船は、縁起のいい、宝船なんだろうけど…。「むかしは、この丘の杜から見える、ごくありふれた風景だったんだろね。」

神の声 光れる風を 身に受けて

敏馬神社。

「いや〜、いいね。」 光り輝いているね。 願いをかけた神様から、返事をもらったような気分だね。

「でも…。」 でも? 「よくよく見ると、参拝している自分が、鏡に映っているんでしょ。」

いやいや、さっきまでの自分じゃないね。神の声を、聞いた自分。自分の中にいる、良い心を持った方の自分だね。「あ〜、なるほどね。悪い自分は、祓われたわけね。」

丘の上 緑の中の 水の神

敏馬神社。

「何て、読むの?」 みぬめ、神社、だね。主祭神は、素戔嗚尊なんだけど、もともとは、ミヌメ神、水の神様だったんじゃないかと。

「水の神っていうことは、ここから海がひろがっていたから?」 う〜ん、海もそうかもしれないけど、泊というか、湊もあったみたいだから、飲む方の水、井戸のことかもしれないね。「なるほど、航海では、水は、大事だものね。」

小社の 陰に光れる 奥の宮

敏馬神社。

「こちらは、摂社?」 そう、こちらが、元々の主祭神、水の神様を祀ったお社だね。

「あれっ? お社の後ろに、小さな祠が、あるけど?」 あれは、奥宮だね。

「奥宮って、普通、本殿より、はるか後方の山の上とかに、あるよね。こちらは、真後ろ?」 そう、隠れるように、小さくって。だいだあ、そこまで、入っていっていのかなって感じ。何だか、パワーありそうな…。

「やっぱり、水の神様?」 いやいや…。「??」

縁切りを 願いあげるは 夫婦神

敏馬神社。

こちらの奥宮は、縁切りのご利益で、有名だそうな。「なんと!」

祠には、お賽銭が、結構あげてあったよ。「なんか、ゾクッとするね。超強力な神様が、祀られているの?」

こちらに、祀られているのは…。「祀られているのは?」 伊邪那岐尊、伊邪那美命。「えっ? 夫婦の神様なのに? 何で?」 すわぁ〜。

まぁ、神様が縁を切ってくださるというよりも、神前で自らが宣言して、神様に付き添ってもらうことで、自分自身の心の中で、縁を断ち切れることができ、毅然と対応できるんじゃないかな。「なるほど。」

晴れるほど 花咲き染まる ほどつらく

敏馬神社。

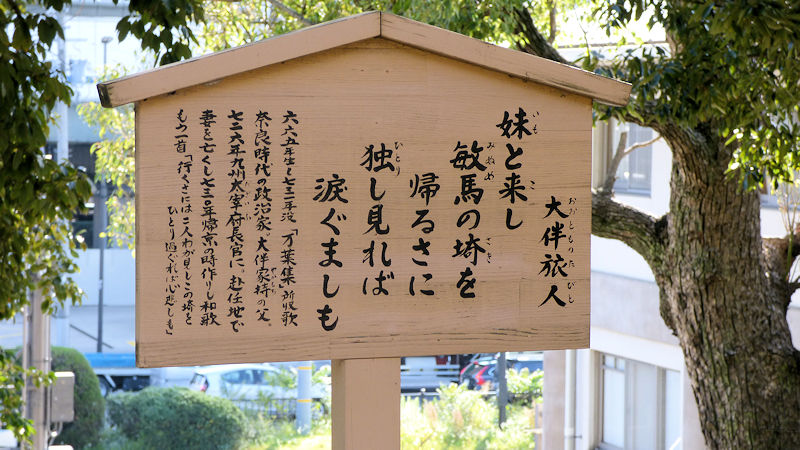

「歌碑というか、歌と簡単な説明を書いた案内板が、案内板が、沢山、立ってるね。」 十五本くらいあるかな。

昔は、このお社のある丘の前まで、海岸が来ていて、湊であり、難波から西国へ出た船が、最初に立ち寄るところ。そして、戻ってくる時には、最後に寄るところ、故郷の山並みを久々に見るところだったのかな。万葉の頃に、次の歌がある。

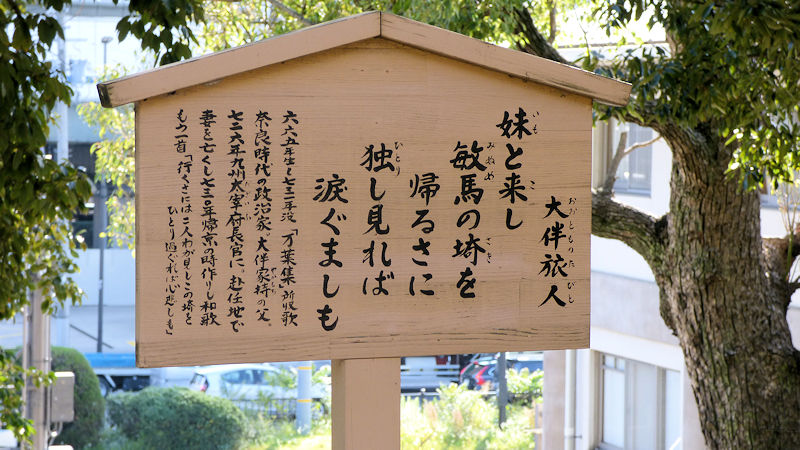

妹と来し 敏馬の埼を 帰るさに

独し見れば 涙ぐましも

(大伴旅人)

「万葉集は、ダイレクトに、心にくるね。」 風景は、様変わりしていて、なかなか想像しづらいけれど、心情は、すごくよく分かるよね。

境内を 一周回って 出てみたら

中村八幡宮 天狗。

「おや? 天狗さんだね。狛…天狗さん?」 いやいや。

昔々、ふたつの村があったが、村長同士は、大変、仲が悪かった。でも、それぞれの息子たちは、仲良し。ある時、二人は山で美しい娘に出会い、二人とも好きになる。「おやおや、処女塚古墳の話と、同じ構図だね。」

娘の育ての親の天狗さんは、仲の悪い村に娘を嫁入させられないと思い、縁を絶ちきろうと、嵐を起こした。これで、二つの村の境を流れていた小川も、無茶苦茶になり、村同士で境界をめぐる争いになる。ところが…。「ところが?」

(つづく)

協力し ひとつの仕事 成し遂げば

天狗のいる中村八幡宮。

二人に会えなくなったむすめが悲しむので、天狗さん、大弱り。そこで今度は、村人たちの前に現れ、協力して復旧すれば、二つの村は絆が生まれ、幸福になると告げる。「娘の嫁入り先は、良い環境でなくちゃね。」

息子たちも、率先して働き、村人たちにも絆が生まれ、みんな、仲良しに。娘の気持ちを察した片方の息子が、後押しし、もう一人の息子と娘が結婚。それ以降、二つの村は、毎年豊作で、みんな幸せに暮らしたと。

「処女塚とは逆で、めでたし、めでたしだけど、こちらのお話は、文学的に、広がりはないの?」 小さい頃から、この話を聞いた地元の子供たちの心を広くしていくかな。「なるほどね。」

木を探せ 広場の山から 二つ目に

春日野道 五郎太の木の像。

「何探してるの?」 五郎太の木。「何? それ?」

昔々、孝行息子がいたが、もっとすごい孝行息子、五郎太がいると聞いて、様子を見にやってきた。「自分が一番親孝行だと、自負していたのかな?」

で、庭の木の上から五郎太を見ていると、母親がしきりと息子の世話している。「親孝行とは、逆じゃないの?」 そう。見ていて、あまりにも腹が立ったので....。「腹が立ったので?」

(つづく)

母親に 世話をさせるも 親孝行

五郎太の木のある春日野道商店街。

五郎太に話を聞いてみると、親はいつまでも子の世話をしたいもの。だから、無理のない仕事を選んで、母親にしてもらい、感謝の言葉をかけるのだと。「なるほどね。」

そこで、孝行息子も家に帰って、そのようにすると、母親は前にもまして元気になったと。これを聞いた人たちが、あやかりたいと、その様子見の木、五郎太の木を訪れたとのこと。

「で、その木は、みつかったの?」 いや〜、その木の二世が、あるらしいんだけど、分かんないね。でも、写真のかわいらしい像があったよ。

借りたいと 言われた猫の 手が招き

割塚通 市の猫。

「招き猫だね。」 思いっきりな、笑顔だね。ウチの猫は、無表情だけど?「それ、普通!」

こちらの招き猫さんは、里の村で、新鮮な野菜が採れるタイミングをみて、山の村、海の村に知らせに走ったとのこと。「えっ? それがどうかなるの?」

山の村、海の村の人たちは、それぞれの村の産物を持って集まった。「なるほど。そうすると、様々な産物が並んで、市が立つね。」

そう。それで、猫を見たら、市の合図、猫が人を招く象徴となって、お店の前なんかに飾られるようになったそうな。「へ〜、像にまでなって、ちょっと、照れくさそうな気もするね。笑。」

石ころの 転がる道も 無くなりて

大日 出っぱり石。

「おじいさんと、子供?」 村の長と、いたずらっ子だね。

おじいさんが、優しく見守る中で、あまりにも、イタズラばかりしていて、手のつけられない子が、阿弥陀如来様に叱られて、石ころにされてしまった。「バチがあたったの?」

しかし、大雨で、村の堤防が決壊しそうな時に、石にされた子が、他の道端の石ころたちに声をかけて集まって堤防を守り、村を救った。「一転、大活躍だね。」

これを見ていた阿弥陀様は、子供を許して、元の姿に。子供は、心を入れ替えて、大人になってからも、おじいさんを支え、みんなのために頑張り、豊かな村にしたと。

龍よりも ナマズが主役の かすがの坂

かすがの坂の気のいいナマズ。

「こちらは…?」 ナマズさんかな。「このへんは、いろんな方が、いたんだね。」

昔々、貧しいけれど、親切で、働き者の夫婦が、行き倒れの老人を助けた。老人は、お礼にと、立派なヒゲを1本くれ、困った時は、これを池に浮かべて、願をかけよと。「ほ~、これは、ただの行き倒れじゃないね。」

しばらくの後、夫が病にかかり、具合が悪くなった時、このヒゲを使うと、たちまち回復。夫婦は、池に住む龍神様のおかげだと感謝。「やっぱり、龍神様のヒゲだったんだね。」

でも、今度は隣人が病に。夫婦は、再度、池に行き、もう一度ヒゲをほしいと願うと、それを聞いていた気のいいナマズが自分のヒゲを2本抜いて、池に浮かべた。「力はないけど、見るに見かねてって、感じだね。やさしいね。ナマズくん。」

でも、夫婦は、前よりも小さいヒゲに疑問をもった。「ナマズくん、どうするの?」

(つづく)

龍もいて ナマズもいたから 助かりて

気のいいナマズのいるかすがの坂。

ナマズさんは、ためらったけど、残っていた2本のヒゲを抜いて、池に浮かべ、呪文を唱えてかすがの坂を百回まわり、再度ヒゲを池に浮かべて願をかけたら、願いがかなうと。「やさしいね。夫婦のこと、見てられなくなったんだね。でも、でまかせでしょ?」

そう、でも、なぜか、隣人は病から回復したそうな。大喜びで、夫婦共々、池に御礼に。でも、なまずは、ヒゲがなくなり、悲しんでいたんだけど....。「だけど?」

すべてを見ていた龍神があらわれ、でたらめを言ったのは、いけないことだけど、人助けをしたのは大変よかったと、村を守る役割を与え、ヒゲを元にもどしたそうな。「よかったね。」

以来、村人は困ったことがあると、何かヒゲに代わるものを持ちながら、かすがの坂のナマズは気のいいナマズ、と唱えて願掛けをしたとか。

2022.11.10.:

阪急西宮北口駅からスタート。一旦南東方向へ、てくてく。反転して門戸厄神駅から西国街道に復帰。西宮を通って、阪神電車の打出駅まで、てくてく。

2022.11.15.:

阪神電車の打出駅からスタート。阪急電車の春日野道駅まで、てくてく。

西宮 > 西宮 | 西宮 > 兵庫津2