>新記事 >宿場リスト >人物リスト

(大津追分)> 大津

街道の 左右の家並 滋賀京都

行っているやら 返してるやら

髭茶屋の追分。東海道と伏見街道(奈良街道)の分岐点。写真は追分から少し東へ進んだところ。中央の旧街道の右側が京都府、左側が滋賀県。まあ、実際は、随分手前の小関越の別れも含めて、滋賀県に入ってるんですね。このへんで、京都府が盛りかえした感じ。

てっきり、逢坂山を越えたら滋賀県だと思っていましたが、どうしてこうなっているのでしょうかね。地理的な境じゃなくて、住宅地の中で線引きされてます。不思議。

都会でも 逢坂山でも 自動車の

騒音の中 月は月なり

月心寺。写真は、その手前、左の土塀が月心寺。こんな雰囲気の写真だけど、撮影している後ろは、国道で車がバンバン通っていて、さらに後ろが電車、そのまた後ろに名神高速道路と、車の騒音が大変賑やか。でも、誰もいません。

月心寺という名前からして、山あいの中、心静かに月を眺めるという感じがしますが、お寺になる前は、走井茶店だったそうな。そう、広重も描いている、東海道随一の賑わいをしていたという。「ホント?」 ...今は、国道、電車、高速だけが谷間を通っているけど、昔は街道を挟んで、谷の両側に家がぎっしり建ち並び、茶店、土産物屋がならんでいて、ある意味、今以上に賑やかだったとか。「何と...」 ...意外と、月を見たときの雰囲気は同じだったりして。

旅人が 揃って止まり 静まれる

青赤黄色の 関の役人

国道1号線の逢坂峠のてっぺんあたりの信号での歌。「写真がそこなの?」...すみません。写真、撮ってませんでした。写真は、随分手前のところです。

写真のように車の切れ目ができるときが、あまりありません。峠の信号が少しの間、赤になったときの影響でアキができるのかな。まあ、すごい交通量ですよ、ここ。

歩道橋 横断歩道 渡ります

逢坂山の 交通量よ

国道1号線、2車線ですが、何もないところを渡ろうとも思わせないような交通量ですね。

急階段 のぼるはいいが もったいな

峠途中の 蝉丸神社

蝉丸神社。うぉ~、かなり、階段上るんだね。で、また、下りてくるの? 「なんか、スタートしてすぐは、あちらこちら寄り道してたけど、だんだん、いやになってない?」 ...さあ、階段上るぞ!

琵琶の音が 絶えしはおいて 虫の声

鳥のさえずり 聞きとれますか

逢坂山、蝉丸神社の裏手の名神高速道路:蝉丸トンネルの上から。琵琶の名人蝉丸。その蝉丸の秘曲を聴くべく、管絃の名人の源博雅が3年通い続けて聴いたという。

今はこのとおり。常に車の音がこだましてますね。写真左には、さらに京阪電車、国道1号線もとおっています。

これでは、蝉丸も、とても、とても、と思いますが...。こういう歌も残ってますね。

世の中は とてもかくても 同じこと

宮もわら屋も はてしなければ (蝉丸)

きっと、この騒音でも、蝉丸はものともせずに、琵琶を奏でるのでしょう。

これやこの 鳥の空音や さねかずら

オールスターの 逢坂の関

有名な逢坂山。名歌が詠まれた場所で、よく歌碑を見つけますが、ここのように超有名な誰でも知っている歌が3首もあるようなところは、他にはないのでは?

「ねぇ、ねぇ! この歌、どう言う意味? 適当に言葉をつぎはぎしただけ?」...上の句のそれぞれの言葉で、蝉丸、清少納言、三條右大臣を思い出し、そういえば子供の頃の百人一首でこれらを得意にとったかな、と言う記憶から、小さい時の家族のことを、しみじみと思っている歌...かな?。「よく言うよ。」(失礼 m(_ _)m)

階段を 登らん前に 礼すれば

尻が車に 当たるんじゃない

関蝉丸神社の上社。ごぉ~、ここも、すごい階段ですね。立っているのは、狭い歩道で、その後ろを車がバンバン通っています。

でも、ここをのぼって境内に入ると、おじいさんがふたりで、しめ縄を編まれていましたね。雰囲気がゴロッと変わりますね。

逢坂の 山に巨大な くちふたつ

今にも警笛 響いてきそう

東海道本線の逢坂山トンネル跡。いや~、でかい!! 何か恐怖を感じるくらいの大きさですね。閉じてあるところのドアの大きさから見ても、大きいですよね。黒煙はきながら蒸気機関車が出てくる姿なんぞは、圧巻だったでしょうね。

このトンネル、日本人技術者だけで掘った日本最初の山岳トンネルだとか。生野銀山の労働者が、ノミ、ツルハシなどを主体とした手掘りで、掘り抜いたそうですね。すごい。

閉じられた トンネルの先 橋かけて

繋げば国道 廃線跡か

トンネルの反対側を見ると、崖。下を街道と京阪電車が通っていて、崖の向こうには、何やら橋の痕跡。その先はカーブしてきた国道1号線がまっすぐ進む。あの国道1号線は、ひょっとして東海道線の廃線あとなのかな?

昔は、京都側からこのトンネルを抜けると、今の駅順:大津>膳所と逆に、まず膳所まで坂を下り、そこでスイッチバックして大津へ行ってたそうですね。「えっ? じゃあ、そこから先はどうなるの?」 ...大津からはもちろん連絡船で、琵琶湖を長浜へ。なんか、ものすごく旅情を感じますね。いいな。復活しないかな。

踏切も 線路も砂利も 黄に染める

関蝉丸の 下社の銀杏

逢坂峠に3つある蝉丸を奉る神社のひとつ、関蝉丸神社下社。街道から神社の前に立つと、一瞬、神社の中を電車が走っているの? いきなり鳥居の前が、踏切? って、ところです。鎌倉みたい。

街道から三段ほど石段を上がって、右見て、左見て、あぶないのでここで一礼してから、踏切を渡って、鳥居をくぐりました。

ふと見れば 逢坂山の 真葛

案内なければ 人に知られず

関蝉丸神社下社。さねかずらがありました。

名にしおはば 逢坂山の さねかづら

人にしられで くるよしもがな (三条右大臣)

歌は、百人一首にあるので、知ってはいましたが、さねかづらは、初めて見ました。へぇ~、これが。

賑わいし 旅籠の中の 道を行く

うみ行く船と 同じ風受け

大津本陣跡。

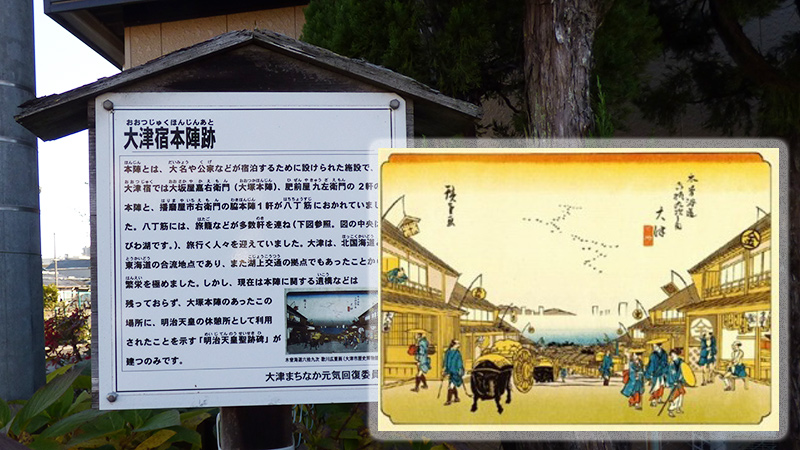

「なんだか、目をつぶって聞いていると、昔の情景が浮かんでくるね。この歌、どの場所から見て、詠んだの?」 ...大津宿本陣跡の案内板の右下に掲載されていた広重の絵を見て。「それ、ここまで、来なくても、詠めたんじゃないの??」

快調に 坂道下れば いつのまに

本陣すぎた はあ、またのぼり

大津本陣跡。東海道、北国街道、それに琵琶湖の会場交通の分岐点なので、かなりの賑わいだったらしいですが、なんにも残っていませんね。明治天皇が休憩されたことを示す碑があるだけですね。逢坂山を越えてからの坂道を惰性で下っていったので、気づかずに通り過ぎてしまいましたよ。

昔なら 大名行列 今ならば

路面電車が 中央を行く

大津に入ると、京阪電車が道路中央を行く。あるときは路面電車、あるときは登山電車、またあるときは地下鉄、という古いようで、新しい電車。

乗りましたけど、すごい加速力、よく曲がるし、よく登るし、よく止まるし。この電車、車でいうところの四駆、4WD。つまりすべての車両が、電動車らしいですよ。

京都 >(大津追分)| 大津 > 草津

(大津追分)> 伏見|