>新記事 >宿場リスト >人物リスト

大津(追分) > 伏見

道しるべ 横目で見ながら 先へゆく

「道しるべ、見落としているよ!」 これ? 牛尾山道の道標。写真では中央の地蔵尊祠の向こうにあります。この街道で登場するのは実は2度目。少し手前にも同じものがありました。牛尾山は山科で一番高い山で、音羽山とも。

山腹にある法厳寺は、その昔は京都の清水寺の奥の院だったとかなんとか。「...だったとかなんとか?」 すみません。よくわかんないです。京都の清水寺にある奥の院は、境内の音羽の滝の上、音羽山の断崖絶壁にあるけど、こちらも音羽山の音羽の滝の上にある。両方のお寺とも、お寺が出来る前は、行叡居士が草庵を結んでいた。お寺が出来たのも同じ年。などなど。何か場所は違うけど、同じような内容で...。

「で、行かないの?」 標高500メートル強の山だけど、行くだけで1日かかるんじゃないかな。ということで、先へ進みます。m(_ _)m

路地の奥 森が歴史が 広がりて

家並みが続く細い道を入っていくと、なんと! 広いですね。というか、木々が覆い被さってきているので、深さを感じますね。

ここは若宮八幡宮。応神天皇、神功皇后、仁徳天皇を祀る。「えっ?? 山科に関係深いの??」 ん~、天智天皇が大津京から行幸された際に祀られたそうで、天皇自身がかくありたいと思うご先祖様だったからかなぁ。時期的に言うと、白村江の戦いで、朝鮮半島から撤退したときだから、かつて朝鮮半島へ進出したと言われるご祖先にあやからんと思われたのか?

まあ、とんでもなく昔の話だね。平安京、長岡京、平城京、藤原京、飛鳥浄御原なんか、まだ無かったころだもんね。

人生の 何十倍の 供養かな

若宮八幡宮の大津皇子の供養塔

「大津皇子って、この方もこの辺りに関係あったの??」ん〜、飛鳥だよね。あっ、天智天皇の大津京のときに、そこで生まれたとか。ほら!調べたら大津で生まれたって!「それ、那大津! 福岡の博多!」m(_ _)m

なんでも、皇子の子の粟津王が、後々この辺りを開拓したとかで、おそらくその子孫が祀ったかと。大津皇子は、1300年ほど前に24歳で自害されてるから、とんでもないくらい時を続けて供養されてるんだね。すごいね。

千年を 越えても木は木 人は人

大津皇子。幼年にして学を好み、博覧にしてよく文を属す。壮なるにおよびて武を愛し、多力にしてよく剣を撃つ。性すこぶる放蕩にして、法度に拘わらず、節を降して士を礼す。これによりて人多く付託す...と。すごいね。

そう、天武天皇と、天智天皇の娘で持統天皇の姉の太田皇女。血筋はピカイチ。だけど、太田皇女は、大津皇子が幼いときに亡くなっており、後ろ盾が弱かったのかな。天武天皇が亡くなるとすぐに、謀反の疑いをかけられて自殺させられた。辞世の句は、

ももづたふ 磐余の池に 鳴く鴨を

今日のみ見てや 雲隠りなむ

素朴な万葉集に載っているし、思いっきり昔の話だから、飛鳥時代の悲劇の皇子という淡い感じ。

一方で、この歌のロシア語訳に曲をつけたものが存在する。なんと、20世紀最大の作曲家ショスタコーヴィッチの日本の詩による6つのロマンスの第2曲目:辞世。これ、すごく怖い感じ。大津皇子とショスタコーヴィッチの心情が同期しているのなら、逆に大津皇子にとっては、あたかもソビエト共産党下で生きていた政治家のように、政敵が次々粛正されていった非常に怖い時代だったってことがいえるのかも。恐ろしいね。

巡る年 咲き散る桜に 子等はしゃぎ

まだ、千年の都:京都が、影も形もなかったころからある若宮八幡宮。まわりはびっしり家が立ち並んでいる中で、ここだけ時が止まっているような。小さい子が、桜の花びらが散るのにあわせて、はしゃいでいました。

「質問!」 なに、何? 「天智天皇って、山科が好きだったみたいだけど、なんで?」 まあ、この八幡宮もあるし、自分の御陵も山科にあるね、普通に考えたら、自身が造った都の大津にあってしかるべきと思うけどね。なんでかな。」

舞う花と 無邪気に駆けっこ 仏国土

本願寺山科別院。山科本願寺のあった所に、江戸時代中期に再建された西本願寺の別院。

もともとの山科本願寺の、ごくごく一部に過ぎないけれど、これでも周りの住宅地から入ってくると、とても広いですね。

この日も、散りゆく桜の花びらを子供たちが追っかけて遊んでいましたが、仏国土とまで言われたかつての山科本願も、初期は、きっとこんな感じだったのでしょうかね。

ただし、時間が経つにつれて、城塞化してゆく。当時の文献にも”山科本願寺ノ城”という表記があるそうな。城の形から言うと、まったくの平城であるが、土塁を造り、堀を造り、近代城郭の縄張りをもつものとしては、かなり古く特異なそうな。

建つ前と 同じ静けさ 仏国土

蓮如上人御廟所。蓮如上人って、山科で亡くなられたの? 知らなかった。てっきり、北陸か、大坂かと。「あちらこちらと布教されて、最後は山科の本願寺に戻られたみたいだね。」

蓮如上人が本願寺を継いだときには、青蓮院門跡の一末寺として、ほとんど訪れる人もないほど、さびれていたそうな。「そうだったの? 親鸞聖人以来、信者はずっと多かったと思っていたけどね。」

こういう状況からのスタート。でも、親鸞聖人の教えをやさしい言葉にした御文を広め、講と呼ばれる組織を作って、民衆のよこの繋がりから団結力を発生させると、本願寺はすごいスピードで発展したんだね。これは信者である国人たちにすごい力を与え、守護大名や戦国大名と渡り合えるほどにもなる。「すごいね。」

まあでも、力と力の対決となると、どちらかが折れるまでは続くよね。「寺中広大無辺にして荘厳、さながら仏国の如し」とまで言われた山科本願寺が燃えてなくなるのは、蓮如上人から2代あとの話。今は静かな住宅地の中。

問い合わせ 先は東西 本願寺

山科本願寺の故地には、東本願寺と西本願寺の山科別院がそれぞれあるんだね。でも、さすがに御廟所は、東本願寺と西本願寺の共同護持。

上人の 教えは深く 根をはりて

山科本願寺跡の御土居。「なんか、根が、主張しているね。」 まさに、焼き討ちにあっても、数百年を経て、真宗が広がっていったのを象徴しているような。

写真の場所は、山科中央公園の御土居の森。御土居の下から御土居を見上げたもの。できてから500年くらい経ってるのかな。すごいね。まあ、でも、さすがに、宅地開発が進んで、残っているのは、ここを含めて少しだけだけどね。

その広大な寺域の山科本願寺が今なお残っていたとすると....、「すると?」 旧跡地を横断している東海道新幹線なんかも”ひ”の字型に通っていたかもね。「まもなく、本願寺カーブを通過します。ゆれますので、お気を付けください、とか? m(_ _)m」

時下り 再び戦に 巻き込まれ

住宅地を歩いていると、「なに? これ?」っていうもの出現! 写真がそれ。現代アートか? 幾重にも石が固まった塔と、おそらく由緒を書いた銅板かなにかが外された大きな岩の台座。門扉があっただろう門柱のあと。あまりにも迫力があり、怖かったので、正面から撮れませんでした。

帰ってから調べたら、これ、蓮如上人像が立っていた台座みたいですね。太平洋戦争末期に、金属資源の不足を補うために、像が供出されたようですね。なんと、蓮如上人、太平洋戦争にも巻き込まれていたんですね。

しかし、戦後七十数年、そのままとは、どういうことでしょうか。やはりこれ自体が強烈な主張をしている現代アートのような。

像よりは 名号なれども 像となり

東本願寺山科別院長福寺の蓮如上人像。

蓮如上人の友だちに、一休禅師がおられたとか。「一休禅師って、あのとんちで有名な一休さん??」 あるとき、一休さんが蓮如さんを尋ねてこられたが、あいにく外出されていたので、そのまま上がり込んで、仏像を枕にして寝転び、帰りを待っていたそうな。「なんと!罰当たりな!」 帰ってきた蓮如さんがそれを見て、「それを見て?」 「おれの商売道具に何するねん!」と言ったそうな。「は~??」 で、一休さんも大笑い。蓮如さんも大笑い。

「偶像」を何とみるかという一休さんの問いかけに対する蓮如さんの答えだろうか。二人とも、豪快だね。なんか魅力を感じるね。

往来に 気を奪われて 歩くだけ

ここ、交通量、多いね。前のトラックなんか、対向車来たら、どうするのかな? さっきは、バスも走ってたけど。

帰宅してから思い返すに、すれ違う車と、追い越す車に気をつけながら歩いていたので、あまり街道の風景が記憶にないような....。

スキャンダル 話題の二人も 時たてば

井原西鶴「好色五人女」巻三に登場する、おさん、茂右衛門のお墓のある宝迎寺さん。不倫事件をネタに書かれているんだけど、実際にあった事件なので、お墓もあります。

大経師の女房おさんと手代茂右衛門は、ちょっとしたいたずらがもとで、関係を持ってしまう。これ、不義密通で、江戸時代では、死罪。ふたりは、途中、琵琶湖で偽装の心中をしてまで逃走するけど、最終的に捕まって、磔に。

当時のスキャンダルだけど、三百数十年前の話なので、今は静かというか、表の旧街道の交通量の方がさわがしいね。

急斜面 さらに見上げば 口開き

岩屋神社の陰陽の磐座。写真は陰の磐座。天照大神の子:天忍穗耳尊を陽の磐座に、結婚する栲幡千千姫命(たくはたちぢひめのみこと)を陰の磐座に祀る。

鳥居があって、本殿があってというように、よく目にする神社の形態ができあがる前の原始的な信仰の場・対象が岩座だったとは聞いてましたが、実在するものはあまり見たことが...。にしても、大きいですね。すっ~ごく、大きい!

磐座へ 花びら運べ 沢の風

岩屋神社の陰陽の磐座。信仰が始まったのが仁徳天皇31年らしい。「それ、いつのこと??」 さ~。すっごい昔。

「磐座っていうのは、神さまに祈る場所? 神さまが降臨する場所? 神さま自体??」 さ~。でも、この大きさだと、初見で感じるのは、神さま自体かな?

この磐座は、麓にある岩屋神社の社殿から、山道の参道をかなり登った山腹にあるんだけど、この日、参道は桜の散った花びらでいっぱいだったね。参道には桜の木は全くないのに。沢の風が麓の花びらを舞い上げているような。何か、神を感じるね。

高き山 ゆるやかな山 山の科

山科区の高芝町のあたり。

山科って、JRの駅のあたりは、結構、高いビルなんかもあるけど、歩いた旧街道からの景色は、やさしく山々に抱かれているような感じだね。いいね、山科って。山科の"科”って、ゆるやかに傾斜しているという意味だそうな。山階って書いたりもするけど、"階”も、階段から連想して、段々になっているというようなイメージだろうかね。

ところで、山科の東の山は、音羽山。西の山は、西にあるのに東山....、なのかな? 「う~ん、何と言っているのかな。」 西野山って地名もあるよね。「京都から見たら、東山の東が西野山。」 なんか、よく、分からなくなってきたけど。m(_ _)m

千年樹 たかが百夜も されどかな

深草少将百夜通いのカヤの木。写真は葛籠尻町のカヤの木。深草少将が小野小町に求愛したら、百夜通えたらとという条件を出された。毎晩通ってカヤの実をひとつずつ渡して百日目の大雪の夜に、途中で倒れて息絶えたそうな。

そのときのカヤの実から成長した木がこの木。ここから少し進んだ街道沿いにも1本、カヤの大木があった。ただ、恐ろしいのは、...。「えっ、なに?」 江戸時代にはカヤの大木はこのあたりには結構あったみたいだね。四十数本。「なんと!! 時間がというより、宅地開発とかで無くなったの??」

小野の里 恋ぞつもりて 塚となる

小野随心院の小町の文塚。小野小町がもらった恋文を埋めた塚。何かへんな気もするけれど、当時は思いを伝えるために書かれた恋文は、思いの篭もったものであり、粗略な扱いをしては相手に恨まれたり祟られたりするのではないかと考えられていたので、丁重に供養されたと、説明板にありました。

「確かに! 陽成院さんの男女川を適当にもじってたらダメだね!」 す、すみませんm(_ _)m

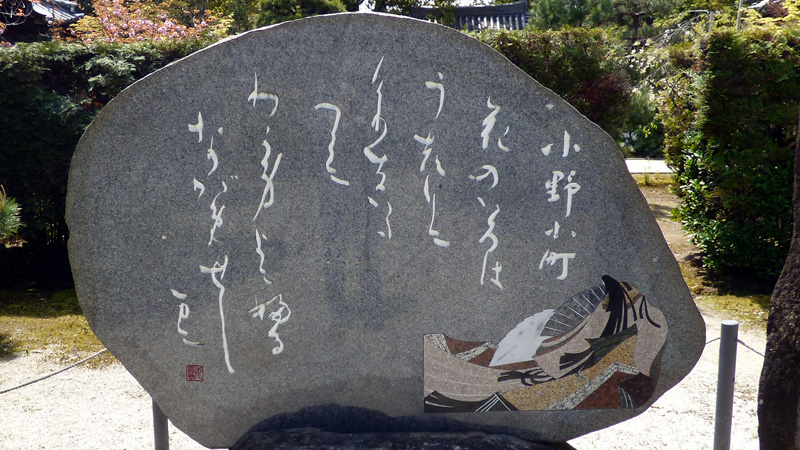

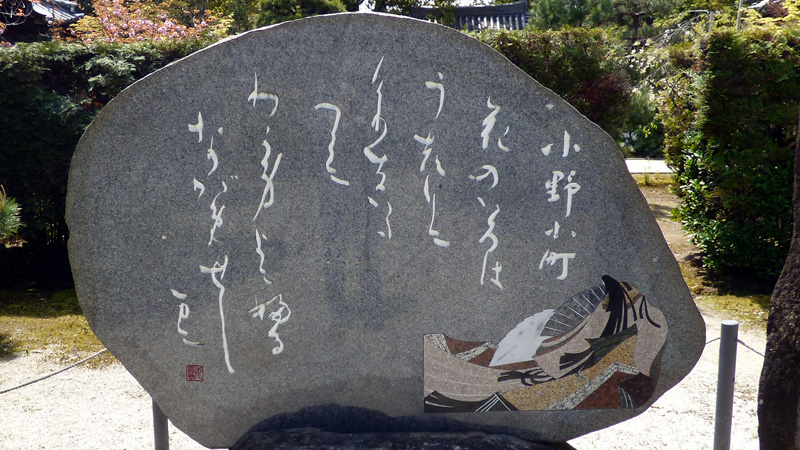

一千年 振り返らずば 花の色は

小野随心院の入口にある小野小町の歌碑。

花の色は うつりにけりな いたづらに

わが身世にふる ながめせしまに

絶世の美人といわれた小野小町。「平安の頃以降、一千年間、誰も小町さんを越える人はいなかったのかな?」 う~ん、誰に声をかけられても、振り向かなかったところがよかったんじゃない。想像の世界で生きているから完璧なのかもね。

まあ、想像するには歌はぴったりだけど、具体的な絵にするとなると難しいよね。その点において、最初に顔を描かずに後ろ姿だけにした人って、すごく偉いと思うよ。

美しさ 思い描けば 色々に

小野随心院の襖絵:極彩色梅匂小町絵図。小野小町の生涯が描かれているとのこと。白い影が小町さんなのかな?

絶世の美人と言われただけに、その美を際立たせるように、いろいろな想像というか伝説があるね。晩年は、醜い姿になったとか、乞食になったとか、行き倒れたとか、髑髏になって目からススキが生えてたりとか、中には小町さんは男性だったっていうのも。まあ~、芸術的にはインパクトあるけど、本人、怒ってるよね。いや、笑ってるかな。いやいや、もしかしすると、元ネタは、本人作だったりして。

本人と 一緒に見てる かのような

小野随心院の襖絵:極彩色梅匂小町絵図。写真は生誕の図の部分。このふすま絵、初見で、色彩的にも、かわいくって、明るくって、インスタ映えする感で、来てよかったなと思ったのですが....。「思ったのですが?」

これは、小町さんの人生を描いていて、4枚のふすまの左から、生誕の様子、宮仕えの様子、小野の郷での隠棲の様子、諸国放浪の様子となっているとのこと。が、....。「が?」 登場人物は、みんな、黒いシルエット。その中で、ただ一人の白いシルエットは、小町さん自身。いわば、小町さん自身が、自分の人生を振り返って、回想シーンに第三者的に登場しているような。「なんか、こわいね。」 というか、本人の気を感じるような。

随心院には、写真撮影不可だけど、表面上はもっとおどろしい感のする掛け軸で、かなり年老いた小町さんを描いた”花小町”というのもあるけど、こっちのふすま絵の方がこわい感じするね。でも、逆に、適当に空想したキャラじゃなくて、しっかり実在した”人”を感じるね。これ見たあとで、小町さんの歌を詠むと、前よりも重たい感じがするよ。

前の世の 記憶かしばし 立ち止まり

小野随心院の薬医門。ここは、初めて来ましたが、何か見たことあるというか、頭の奥の記憶をくすぐられているというか。ひょっとして、これって、前世の記憶?

「あの~、悦に浸っているところすみません。それ、たぶん」 たぶん? 「時代劇の見過ぎ!」 は~?? 「この随心院の薬医門って、よく時代劇のロケに使われているから、その時の記憶だよ!」 .....。

まあ、確かに、調べてみると何年か前の映画:本能寺ホテルでは、本能寺になってましたね。そのほか、かなり昔の時代劇のドラマや映画でも数限りなく使われているようで。な~んだ。

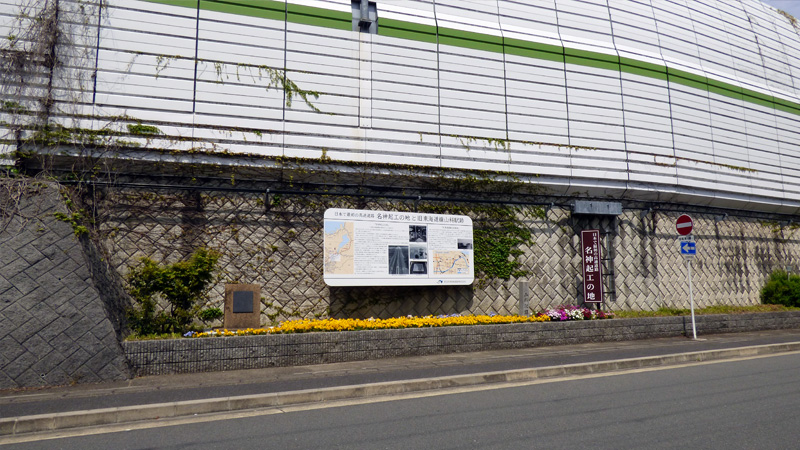

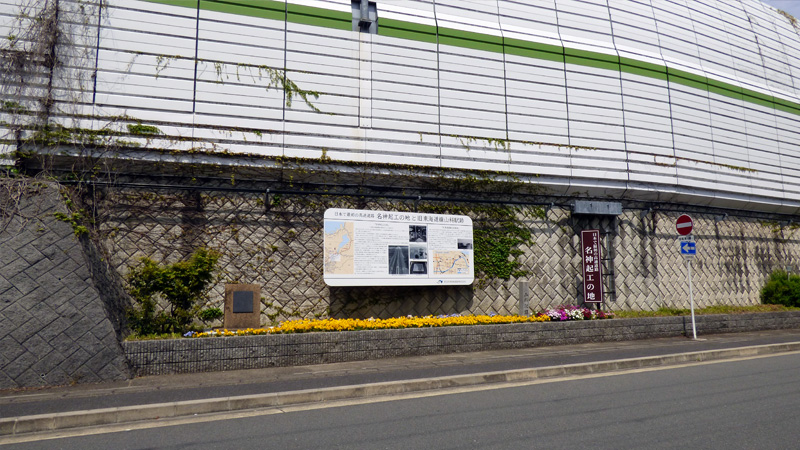

高速と 言えども最初の 一歩から

名神高速道路起工の地。「う~ん、わるいですけど、何か、意味あるんですか?

日本の高速道路網構築の最初の起点になったところ。起工式のあったところ。「は~。でも、まあ、それだけのこと?」

当時の高速道路建設は、今の感覚で言うところの渋滞回避的なものじゃない。「えっ??」 当時の一般国道でさえ、舗装率が50%以下。「そ、そんなんだったの?」 完成したときは、まさに宇宙空間をワープするかのごとき感覚だったんじゃないかな。 「へ~。」

しかも、完成後は、初めての高速道路だから、何ヶ月もの間、自動車メーカーも参加して、テスト走行とかも行われたらしい。今でいったら、最高速度200キロの経験したことない高速ができたみたいなものだから、車自体も、そんだけのスピードで走り続けても本当に大丈夫かな、って感があったと思うよ。「ほ~、なんとね。」

出発し 見送る人も いたろうに

旧東海道本線山科駅跡。「ここが?」 そう。「今の山科駅って、ここから歩いて5分くらいの地下鉄の駅から、駅にして3つめくらいの離れたところだよ?

駅舎が場所を変えて建て替わったとかじゃなく、東海道本線自体が、まったく違うところを走っていたんだね。「なんと。」

大まかに言うと、昔の東海道本線の上に、名神高速道路を造ったって感じかな。「なんと、なんと、これ、さっきの名神起工の地と同じところなの。」

今じゃ、山があればトンネル掘ってって感じだけど、昔は、山があったら、避けて通るみないなものかな。「大変だったんだね。」

入学式 手を引き名残の 桜へと

山科川の橋の上から。

この日は、小学校の入学式の日。おめかししたピカピカの一年生と、お母さん、お父さん。桜はかなり散っているのですが、残っている樹もあり、家族ごとに次々とやってきては、記念撮影してましたね。こっちまで笑顔になって、いいですね。

勧修寺 足しても収る 勧修寺かな

勧修寺山門への白い築地塀。「さすが、門跡寺院。奥の高い所を横切るのも白い築地塀?」 あれは、名神高速道路の遮音壁。そんなところは、見なくていいの。

さて、勧修寺。勧修寺は、山科区の、勧修寺にある。「えっ? 漢字でしゃべられても分からないから、ひらがなで言って。」 かじゅじは、やましなくの、かんしゅうじにある。

「なんで、お寺の名前と、地名が違っているの? 本当はどっちが正しいの?」 藤原家の一族に、勧修寺家があって、こちらは、中世の日記などでは、”かんじゅじ”と呼ばれていたこともあるそうな。「読み方を増やしてどうするの!」

う~ん、たぶん、最初にお寺を建てたときに”かんしゅうじ”としたけど、地元の人が耳聞きで”かじゅじ”と聞いて広め、心やさしい住職さんが、そのまま地元の人に合わせ、御所でついいつもの調子で”かじゅじ”と言ったら、まわりのお公家さんが、無知を隠すかのように”かじゅじ”と合わせたけれども、明治になって東京のお役人が地名を漢字どおりに”かんしゅうじ”として台帳に記入したとか。m(_ _)m

玉の輿 花も紅葉も ひとつ絵に

勧修寺の八重桜とノムラモミジ。

「”見渡せば 花も紅葉も なかりけり”という定家の歌があったけど、ここは、両方とも同時に揃っているね。

まあ、ノムラモミジは、春から紅いから別に普通なんだけど、ここで見るとこの世の春的な感じがするね。

勧修寺はもとは宮道家の屋敷跡。今は昔の今昔物語によると、藤原高藤が鷹狩にやって来たときに雨に遭い、雨宿りをしたのがこの屋敷。そこでここの娘:列子に一目ぼれ。一夜の契りを交わした後、6年を経て、ここへやって来ると、列子のよこにはかわいらしい娘がいた。これ高藤の娘。この娘:胤子は源定省と結婚し、長男を出産。ここまでは、別に普通と言えば普通なのだけど....。

しばらくして、夫の源定省が皇族復帰して、宇多天皇となる。長男は皇太子となり、のちに醍醐天皇となる。「すっごい絵に描いたような玉の輿だね。」 そう、絵に描くと桜と紅葉のありえない共演のような....。

勧修寺まで 来たら必ず 見て通ろう

勧修寺の水戸灯篭。

「なに、おやじみたいなダジャレ言ってるんですか?」

これ、案内板にありましたよ。”水戸黄門様のご寄進で京都へ来られたら必ず見て通ろうと言われる灯篭です”ってね。

「水戸黄門って、天下の副将軍:徳川光圀?」 そうだよ。「黄門様がダジャレ言ったの?」 う~ん、案内文をよくよく見ると、なんか、微妙に違うような。殿のご寄進だから、ご家来衆がそう言っていたのか、有名な黄門様のご寄進だからと、一般の民衆が言っていたのか。「でもそれだと、今日まで、わざわざ、お寺で言い伝えして、案内板にまで書かなくてもね。」 う~ん、きっと、恐れ多くって、突っ込み入れられないような、とてつもなく、えら~い方だったんじゃないかな。「ま、まさか、将軍? み、みかど? m(_ _)m」

奥の歯に 何か挟まり 四百年

勧修寺の水戸灯篭。「まだ言い残したことあるの?」

灯篭の周りの樹木、これ、ハイビャクシン。樹齢は、なんと、750年。低木で、かなりの部分を覆っているけど。「けど?」 黄門様の灯篭、埋もれてるね。「設置したときは、どんな状態だったのかな?」

横に設置したら、のみ込まれたとか。逆に、ハイビャクシンの一部を切って設置したのか?

なんか、奥歯にものが挟まっているようで、むずむずしてこない?m(_ _)m

千年杉 深山幽谷 庭の中

勧修寺の庭園:氷室園。

「と~っても、広大なお庭....に、見える。m(_ _)m」 そうだね。周りは普通に、住宅が建っているし、名神高速道路もすぐ北側を走っているけど、全然そうは見えないね。池のほとりから、千年杉を見ているとね。借景の使い方のお手本みたいなものだろうかね。見る方向を変えても、近い山から遠くの山まで、お庭が続いているような。

それに、池の周りを歩こうと進むと、奥の方はまったく手を加えられていないような雰囲気だし、”この先、行かれるのはご自由ですが、大いに危険”なんて看板もあるので、どんだけ奥が深いのかと思ってしまうね。

「で、行ったの?」 こわいので、引っ返しました。m(_ _)m

この寺で 千年杉が 育まれ

勧修寺の千年杉。

「せ、千年って? 樹齢千年??」 う~ん、案内には、”京都庭園中最高の巨木です”とありましたけど。「よくわかんないね。」m(_ _)m

でも、でも。「でも、でも?」 勧修寺は、西暦900年の創建。今から約1100年前。「と、いうことは、...」 そう、お寺が建った後で、お寺の中で、千年杉が生まれ育ったことになるね。屋久島みないに大自然の中じゃなくてね。「それも、まったく、すごいね。」

人はみな 千の手先を 内に秘め

勧修寺の納経所:仏光院。「ここは、大石順教尼さんがおられたところだね。」

そう、大石順教尼さんは、明治21年の生まれ。幼いときから踊りを習って、山村流の名取りとなり、芸妓の道へ。ところが、養父とその内縁の妻とのもめ事からおこった堀江六人斬り事件に巻き込まれて、両腕を失う。「なんと....」

ところが、手を失っても、長唄・地歌の道へ進む。「強いね。」

あるとき、カナリアがクチバシで雛に餌を与えるのを見て、自分も出来ると。口を使って字を書けるようになる。というか、後には日展にも入選される。「すごいね。」

それだけじゃない。結婚・出産・離婚を経て、婦女子のため、身体障害者のための福祉活動に励まれる。この仏光院もその延長線上で建立。仏光院の御本尊は....。「御本尊は?」 千手観音。「....」

手を失ったから千手観音に祈られたと言うより、ふたつの手を失っても、自分が内に持つ残りの手というか、才能で人生を切り開いこられた感を受けるね。ほんと、すごい人だと思う。

玉の輿 ご本人に 願かけて

宮道神社。みやじ神社と読むらしい。日本武尊と稚武王が祀られているが、藤原高藤と列子も合祀されている。

今昔物語にある玉の輿のお話のご本人たちだね。「これって、ものすご~く御利益ありそうな気がするよね。」 まあ、何と言っても、実績あるしね。

でも、ここの前を通るまで全然知らなかったんだけど。「一応、観光地京都市内にあるんだから、もっと名前が知れてもいいと思うけどね。」 じゃ~、次の"そうだ 京都、行こう”で、お願いします。「だ、誰に言ってるの?」m(_ _)m

無惨なる 仕打ち受けても 供養され

明智光秀の胴塚。「ここが、最後の地?」 どうも、正確には、そうでもないような。

案内板によると、この辺りで胴が埋葬されたと伝えられている、ということで、こうした伝承を伝えるために地元山科の有志によって建立されたものです、とのこと。「えらい!! 地元有志!!」

誰であっても、地域で非業の死を遂げた人を供養しているのは、頭が下がるね。そこで供養した時点で、実際にその人が埋葬されているかどうかは、問題じゃないと思うよ。

行き来する ダンプカーや 春霞

大岩越え。横は、名神高速道路。「ほへ~、なんか、大変そうな道だね。」

大きなダンプカーがね、ひっきりなしに行ったり来たり。砂ぼこりが、すごいね。

そして、この風景、単調な景色が延々と続く。しかも、上り坂。昔は、どうだったのかなぁ??

知らぬよな 知っていたよな 特産品

大岩越えの途中のぶどう園。

やっぱり山梨と言えば、ぶどうだね。「いきなり、大ボケできたね。しかも、おもしろくもないし。」 え~、でも、山梨と山科って、ややこしいでしょ。「全然、まったくもって。」 そうかな。言う前に一呼吸とってどちらだったか考えない? 「微塵もない。」 なんかスキッとする覚え方ないのかなぁ。誰か教えて!

「何言ってるのやら。」 でも、きっとここの農園の人も、間違って話を聞いてきて、ここ山科で普通にぶどうつくったら、普通に成長して、実がなって、間違ったまま普通に販売してるんじゃない?m(_ _)m

脇道を 入れば光秀 迷い道

大岩越えから少し脇に入った竹林。

大岩越えって、名神高速道路の横を通っているからか、まったく気づかなかったんだけど、少し脇道に入ると、竹林が広がっているんだね。

明智光秀が山崎の合戦に敗れて、坂本へ落ち延びる際、ここから少し南にある小栗栖の竹林で、落ち武者狩りに襲われて亡くなるんだけど、竹林って、かなり広範囲に渡っているんだね。「竹林は、土地の人じゃないと、方向わかんなくなるよね」 そう、実は、光秀さん、道に迷ってたんじゃないかな。土地の人も、”さっきから、同じ所を何度も通っているやつらがいるけど、タケノコ泥棒じゃないか? みんなでやっつけよう!”ってね。m(_ _)m

異世界の 杜にも春の 日がさして

「こ、古代の遺跡?....鳥居の形してるけど?....漢字書いてあるし?」 謎のパワースポット! これは、ひょっとして....、「ひょっとして?」 イスラエルの失われた十支族の痕跡?「まさか? 紀元前722年に滅びたイスラエル王国の民、その後の歴史から姿を消している十支族が、はるばる日本にたどり着いて作ったって?」 そんな風に、見えない?

まあ、でも、今日訪れた超有名な随心院や勧修寺よりも、来ている人が多かったなぁ。「ホントに??」

写真は、大岩神社の鳥居。日本画家:堂本印象作...だけど。「インパクトあるね。ぞくっとするよ。」

”鳥居”という固定されたイメージのものを、ためらいなく変えちゃうところが、すごいね。明治24年、京都市生まれの先生だよ。しかも、お母さんの病気平癒の御礼だとか。「げ、芸術家は、違うね。」

天下なる 城を見下ろし 絶景かな

大岩神社から見た伏見桃山城。

写真は、かつてあった遊園地のシンボルの疑似天守で、秀吉と家康が天下を差配した伏見城とは異なるけど、雰囲気はこんな感じなんだろうかね。「いや~、天下人の城を見下ろしてって、なかなかできないかもね。」

「まあ、でも、遊園地のシンボルだから、形は適当に作られているのかな?」 そうでもないよ。なんでも造られるときには、洛中洛外図屏風を参考にしたそうだよ。「なんと。」 しかも、遊園地閉園後には、映画の撮影のために、一部外観装飾の修復もされているそうな、大坂城に見立ててね。「おもしろいね。」

なんだかんだ言っても、たかだか遊園地の建物で、鉄筋コンクリート製で、耐震基準満たしてないから、今は中にも入れないけど....。「けど?」 けど、遊園地の閉園時には、市民の運動で、伏見のシンボルとして残されることになったし、お城巡りの専門家もおっしゃってるけど、歴史上の舞台となった過去3回造られた、どの伏見城よりも長い間50年以上も建っているというのは、なんか、じ~んとくるね。 「そう、街のシンボルなんだね。いいね、伏見桃山城。」

ひとつだけ 見えたであろう 城の影

大岩山の展望所から大阪の方を望む。

写真の手前の山というか樹の茂っている岡の右端に見えるお城の影が、伏見桃山城。その向こうの中央平地部分が、かつて平安京の立地条件を満たしていた都の南の湖:巨椋池。その奥右手の山が、秀吉と光秀が戦った山崎の合戦の天王山。そして、一番奥、かなり彼方に見えるデコボコしている影が、大阪市内の高層ビル群。その中で、一番左の影が薄くて高いのが、たぶん阿倍野ハルカス。

「大阪市内も、見えるんだね。」 そう、約400年前の安土桃山時代は、おそらくだけど、大坂城のシルエットだけがどうにかこうにか見えていたんじゃないかな。「狼煙をあげたら、見えるんじゃない?」 太閤殿下、大坂城から”外泊許さん!”と、狼煙が上がっていますが。とかね。m(_ _)m

平安の 帝もおおよそ この辺に

仁明天皇陵。後ろに見えるのは、名神高速道路。まわりは、住宅地。「なんか天皇家の力が絶大だった平安時代の帝なのに、追いやられているようで、かわいそうな気もするね。」 ただ、ここの御陵は、江戸時代末に御陵が整備された際に造られたもののようだね。「そうなんだ。」 別名が"深草帝”なので、おおよそこの辺りに御陵はあったんだろうけどね。「さびしいね。」

平安京を築いた桓武天皇から、平城・嵯峨・淳和と3兄弟が順に皇位を継承したあとの天皇だけど、幼少期から病弱だったらしいね。「かわいそう。」

でも、藤原良房の陰謀に乗っかる形で、甥の皇太子を廃して、実子を皇太子に立てる承和の変を起こしているね。もともと甥が皇太子を何度も辞退しているのに受け付けず、疑惑を理由にこれを廃しているね。幕末の尊皇攘夷運動に多大な影響を与えた頼山陽も厳しく非難しているそうな。「なんちゅう、ダメだにゃ!」 あら、急に変わったね。

消えかけて 隠れたのちも 消えかけて

深草十二帝陵。「な、なんか、すごい大きな重量感ある名前だね。」 後深草天皇から後陽成天皇まで12人の帝が祀られている。昭和天皇まで北朝の帝を入れて129人おられるうち、12人がここに。在位期間で言うと、約400年弱。鎌倉時代から、南北朝、室町、戦国、安土桃山を経て江戸初期まで。「朝廷が一番苦しかったときかもしれないね。」

写真だけ見ていると、山深く静かに眠る...というような感じだけど、実際は住宅地の中、すぐ横をJRが走っていて、この写真を撮影した御陵の正面から数歩で踏切。「なんと」

もともとは、法華堂が建てられて後深草天皇を祀られたのが始まり。その後お寺も建てられたが、戦国時代に荒廃して、法華堂のみとなる。最後の後陽成天皇を祀る際に、法華堂を再建、お寺も復興したが、しばらくして再度荒廃。結局、明治になってから、今のように整備されたとのこと。「なくなられてからも、苦労されたような感じを受けるね。」

どこですか お尋ねします キャンパスは

龍谷大学深草町屋キャンパス。「...? キャンパス? 大学の? どこ?」 う~ん、写真左の町屋風の建物がそれ。「...町屋じゃないの?って、町屋って地名じゃないの?」 だから。

「ここで、何するの?」 大学のホームページによると、”町家の利活用を通じて、地域社会と連携を図りながら、教育・研究上の成果や学内資源を地域に還元し、地域に開かれた大学として、地域社会と共に発展することを目的としています”とのこと。

「で、結局、何するの?」 m(_ _)m

象徴や 時うつろいて 母校かな

旧第16師団司令部庁舎。いや~、すごいね。「何が?」なんか、いろいろと。

まず、一方通行で、町屋風の家とか商店とかが並ぶ通りを歩いていると、いきなりこの写真の建物。「そ~だね。振り返ると、普通の町屋だもんね。」

かつては、満州事変を起こした張本人と言われる石原莞爾が師団長だったこともあるそうな。「へぇ~、ここを歩いていたの?」 そう。「ということは、ここの師団は、かなり過激だった?」 う~ん、そうでもないかな。「??」

石原莞爾は、関東軍の参謀として、本来ならあり得ない、独断と命令無視で、満州事変を起こして、23万の張学良軍相手に、1万の兵で満州を占領。しかし、その後、2・26事件では、鎮圧する側に立ち、日中戦争では不拡大を主張、太平洋戦争には反対、敗戦を予測・警告。そして何よりも、東条英機と犬猿の仲だったそうな。東条が出した”生きて虜囚の辱を受けず”で有名な戦陣訓も批判して、その時、師団長だったこの第16師団の兵には読ませなかったとか。ぼろくそに言っていたから戦犯にならなかったような気もするけど。

「ところで....、」 なに? 「旧帝国陸軍の司令部にしては、なんか、かわいい気がするんだけど?」 そう、今は、聖母女学院の本館。たぶん、外観の色も変わっていると思う。そして、京都における陸軍の象徴的な建物も、今ではこの建物を見たら、母校だと懐かしく思う人がほとんどなんだろうね。

全力で 参道の馬場 子等走る

藤森(ふじのもり)神社の参道。と~くに拝殿、そのさらに奥に本殿。「かなり、長いね。」 長いのは当然。「??」

5月5日の藤森祭には、この参道を馬が駆け抜ける。「歩くんじゃなくて、駆け抜ける?」 しかもいろんな技を見せながら。「馬が芸をするの?」 馬に乗ってる人。

敵に姿を隠して駆ける”横乗り”、敵の矢を払いながら駆ける”矢払い”、敵の矢が当たったと見せかけて駆ける”藤下がり”、前方から後方へ文字を書いて伝達しながら駆ける”一字書き”、矢が降りしきる中を駆け抜ける”手綱潜り”などなど、すごい技が披露されるとのこと。「げ、芸じゃなくて、実戦技なの?」

ここは、勝運と馬の神様としても知られ、武功祈願の関係から”蒙古塚”というのもある。「蒙古襲来の際、実際には、博多の浜で、各種神業を披露したら、騎馬民族の蒙古軍も、これは到底かなわないと諦めて帰って行ったのかな? m(_ _)m」

人と馬 車はこちらの 藤の森

藤森神社の参道の案内板。

よく、神社の鳥居の前で、”下馬”という立て看板を見ますが、ここは馬の神様だけあってか、人馬なかよくご案内...なのかな?。「一方で、車は敵視しているような感じも受けるね。m(_ _)m」

義民の碑 子たちの声に 包まれて

藤森神社の参道横にある伏見義民七人のうちの一人:焼塩屋權兵衛の顕彰碑。天明の大飢饉でみんなが苦しんでいる時期に、伏見奉行:小堀政方が不法に町民から税を徴収したことに対して、町民が幕府に直訴したもの。

「お百姓さんが、じゃなくて、町民でもこういう事件があったんだね。」小堀政方は、作庭で有名な小堀遠州の末裔。この事件で、改易になったとのこと。「悪いやつだね。遠州作のブランドも、なんかイメージ落ちるね。」

焼塩屋權兵衛さんは、結局無罪放免となったが、すでに獄死していたとのこと。「なんと。」 顕彰碑のまわりで子供たちが喚声を上げて遊んでいるのを見ると、ぐっとくるよね。

京都 > (大津追分) | 伏見 > 淀

(大津追分) > 大津 |