>新記事 >宿場リスト >人物リスト

伏見 > 淀

家並みの 中に大きな 額ひとつ

墨染寺。

いや〜、これは、すごいね。写真では、空が白いけど、実際は青空。通りよりも、ひとつ、引っ込んだところにある境内の桜だけど、道まで溢れ出しているように見えるね。

「なんて言うお寺?」 桜寺。「それ、見たままで、いってるでしょ‼︎」

目を止める 脚をも止める 桜かな

墨染寺。

墨染寺(ぼくせんじ)、通称、桜寺。う〜ん、春でなかったら、通り過ぎてるね、絶対。「でも、ここ、有名なお寺なんでしょ?」

そのとおり。時は、平安時代、関白藤原基経が亡くなったとき、友人の上野岑雄が、嘆き悲しみ、歌を詠んだ。

深草の 野辺の桜し 心あらば

今年ばかりは 墨染に咲け

すると、桜が、あたかも喪に服するかのように、墨染色に咲いたそうな。

絵の中へ 一歩二歩と シャッターを

墨染寺。

大きな額縁の、大きな絵の中に入るのは、初めてかも…。不思議の国に、入っていくような…。「うん、そんな感じだね。」

中には、他にも、パラパラと人がいるね。みんな、キョロキョロと、周りを見ながら、バラバラな方向に歩いてるね。まさに、不思議の国。「いやいや、単に、桜を、見上げてるだけでしょ。」

古狸笑顔 立正安国 桜かな

墨染寺。

本堂の前には、日蓮上人…、たぶん。…が、しかし…。「が、しかし?」

脚元には、信楽焼の、よく見る、笑顔の狸さん。「これは…、どう言う問答?」 一休さんに、聞いてみよう!「はい、はい…。」

う〜ん、雰囲気的には、立正安国が実現されている風景、と言う感じかな。「立春安国?」 おいっ!

本堂の 中まで桜 満開で

墨染寺。

このお寺…。「どうしたの?」 お参りして、本堂をのぞいたら…。「のぞいたら?」 本堂の中まで、桜が満開!「いいね!」

鳥羽伏見 近藤さんは 参加せず

近藤勇遭難の地。

「遭難の地って?」 新撰組から、分離独立した御陵衛士の伊藤甲子太郎を暗殺した二ヶ月後、その報復を受けて、銃で狙撃された事件があったのが、ここ。「なるへそ…、それで近藤さんは、鳥羽伏見の戦いには、参加できてなかったんだね。」

鳥羽伏見の戦いは、狙撃の半月後。近藤さんは、大阪で治療を受けていたようだね。

豪快に 一力茶屋で 遊んだと

撞木町(しゅもくまち)廊跡。

ここは、花街のあったところ。あの大石内蔵助が、よく、山科から通っていたそうな。「えっ? 大石内蔵助と言えば、一力茶屋じゃないの?」

いやいや、あれは、仮名手本忠臣蔵の設定!「じゃ〜、この道が、歌舞伎でいうところの、花道??」 違う、ちがう。

大石内蔵助が、実際に通っていたのは、ここの廓だとか。「し、知らなかった…。あの七段目、祇園一力茶屋の段は、好きなんだけどなぁ。」

突き当たり お地蔵さまは 見ていたか

橦木町、突き当たりのお地蔵さま。このお地蔵さまは、大石内蔵助をみていたのかなぁ。

ここで、廓のあった当時の名残といえば、見渡す限り、先ほどあった入口の門柱と、このお地蔵さまくらいかなぁ。「門柱は、そんなに古くはないよね。」

ということは、生き証人は、お地蔵さまだけかな。「お化粧されているね。」多分、廓とは関係ないんだろうけど、十分昔の情景を思い起こさせるよね。

物流の 動脈今は 波静か

伏見インクライン。

「インクラインって?」 標高差のある水面間の連絡道で、斜面にレールを敷き、そこに舟を乗せる台車を置いて、ワイヤーロープで、上げ下げする施設だね。「伏見にも、あったんだね。全く知らなかった。」

写真で写っている水面は、右の方:北の方、南禅寺に岡崎から流れてきている琵琶湖疏水の鴨川運河。

実際のインクラインは、写真左に走っている、国道24号線上に、あったようだね。まっすぐ奥に向かって、下り坂になっている。「そういえば、さっき通った交差点で、国道は坂道になっていたよね。」

ここから300メートルほど坂道を下ると、伏見のお堀、濠川に繋がる。「そこから、伏見港、宇治川、淀川へと繋がるわけだね。」

城下町 軒先高く 電車ゆく

京町十丁目。

手前の陰になっている高架は、近鉄京都線。軒先を、比較的ゆっくりと、電車が通過して行く。

この線路、昔は、相互乗り入れで、京阪電車も走っていたことも、あったとか。「へぇ〜、今よりもネットワークが広がっていたんだね。」

さらに昔は、省線、後の国鉄の奈良線だったそうな。「なんと、今の競合相手の線路だったの?」 今じゃ、考えられないね。

大屋根に 鍾馗さんかな ちさくとも

京町八丁目。

「鍾馗さん、って?」 中国は唐の時代、皇帝が病となり、うなされている中で、鍾馗さんが、悪さをする鬼たちをやっつける夢をみる。目を覚ますと、病はいえていた。そこで鍾馗さんの絵を描かせて、邪気避けとして門に貼ったとか。「その鍾馗さまが、日本に渡ってきて、屋根の上で、家を守っているの?」

そう。日本でも、立派な鬼瓦を屋根に葺いたら、お向かいの人が病になった。強力な鬼瓦に、邪気が跳ね返っているんじゃないかと言うことで、鬼より強い鍾馗さまを置くと、病が治ったそうな。

「なるほど。最初見た時は、名古屋の屋根神さまと同じかと思ったんだけど、また違うんだね。」

強者の 中でも特に 名を残し

京都教育大学附属桃山小学校。

小学校だけど、ここの住所は、京都市伏見区桃山筒井伊賀東町。「筒井、伊賀…?」そう。「ひょっとして、大和の国の戦国大名、筒井順慶?」おしい!その後継ぎ、甥の筒井伊賀守定次だね。

「じゃ〜、その筒井定次の屋敷のあったところ?」その通り!「あまり、よく知らないけど、どんなひと?」

秀吉さんが光秀さんを下した山崎の合戦後に、秀吉さんへの人質に出される。小牧長久手の戦いの後、順慶が病死し、跡を継ぎ、伊賀上野20万石の領主となる。関ヶ原の戦いでも、東軍につくが、しかし…。「しかし?」

多分、本人は、かなり豊臣寄りの感じだったので、言い掛かりをつけられて、改易。大坂の陣でも、難癖をつけられて、切腹させられている。「なんとね。名前は、残ったけど、武将としては、イマイチな人だったのかな?」

軒並ぶ 武将の何が 名を残し

京都教育大学附属桃山小学校。

この学校の敷地、全てが筒井定次の屋敷ではなく、他の戦国大名の屋敷も軒を連ねていたろうに、どうして名前が残ったのかね?「武将としては、なんとなくイマイチだった?」

そうだね。荒くれ武者をまとめる力はなかったかもね。「荒くれ武者?」そう。家中には、島左近とか…。「石田三成の家老の?」松倉右近とか…。「島原の乱の原因、松倉重政のお父さんだね。」

まぁ、でも、定次本人は、茶道に通じた文化人でもあったし、領国伊賀の発展に寄与したので、今なお慕われているといい、キリシタンでもあったのて、ルイスフロイスからも、人格の優れた人物であると記されている。「なるほど。そちらの面から、地名に残ったのだろうかね?」

皇城の 邪気から子等の 風邪までも

本成寺。

こちらには、小野篁が彫ったと言われる痰切地蔵さまが、おられる。「痰切り、って、風邪の? 風邪ひきさんに、ごりやくがあるの?」 そのようだね。子供とかは辛いし、親は見てられないからね。でも、その一方で…。「一方で?」

小野篁作と言えば? 「六地蔵だね。」 そう、小野篁が桜の大木で彫り、疫病退散の願いを込めて、都の入口六ヶ所に六角堂を建てて祀った六地蔵。

「国家レベルの願いから、子を持つ親の願いまで、すごいね、小野篁って。」

篁の 自作でさえも 驚くに

勝念寺。

この世と、冥府とを、行き来し、冥府においては、閻魔さまの裁判の補佐をしていたと言われる小野篁作の地蔵さまのおられる本成寺。その前の通りを挟んだ向いには…。「向かいには?」

なんと、閻魔法王自作霊像があるとのこと。「自作…、これまた、すごいね。この街角は、一体、なんなの?」この像、大きさは…。「大きさは?…、う〜ん、10メートル…、いや、5メートル、くらい?」

約5センチ強。「ちっちゃ! でも、閻魔さまだから、迫力あるんだろうなぁ?」

いやいや、穏やかな表情らしいよ。「忿怒の顔じゃないの?」 慈悲深いお顔をされていて、これが真の姿だとか。

叡山を 焼く男から もらいしは

勝念寺。

閻魔さま自作の像、一体、どう言う経路で、このお寺まで、やってきたの?

摂津の清荒神の僧が亡くなって、閻魔さまのところへ行くと、閻魔さまが、嘆いて言った。世の中の人々は、因果を信じず、悪事を行なって、次々と地獄に落ちてくる。しからば、世人に伝えてほしい。因果を信じて善行を重ね、みな極楽へ行ってほしいと。「閻魔さま、すごく優しいね。」

で、閻魔が実在する証に像を、渡したら、蘇って目が覚め、像を手にしていたそうな。「ほう。」 僧は、旅の途中で、これを祀ってひたすら祈り、往生された。「それから、それから?」

数百年後、そこで鷹狩りをしていた織田信長が、像を見て、持って帰った。「信長さん? 予想だにしない展開だね。」

そして安土宗論の施しとして、このお寺の開祖のお上人に授けられた。「安土宗論って、ひょっとして、貞安上人?」 そう。「なんとね〜。」

町衆や もののふよりも 武士らしく

勝念寺。

御門の横に、閻魔さま像の案内碑よりも高い石柱で、天明義民柴屋伊兵衛墓の碑があるね。「天明義民と言えば、藤森神社にもあったよね。焼塩屋權兵衛の顕彰碑だったよね。」

柴屋伊兵衛さんは、決起前に、ここ菩提寺を訪れ、先祖と両親の永代回向料として、薮地を寄進したとのこと。「覚悟が伝わってくるね。」

振り向けば 伏見桃山 城下町

丹波橋。

伏見は、自治体で言うと、京都市。今の京都市は、すごく大まかに言って、都だった所+都郊外の村々+伏見、と、言う感じ。「つまり、伏見は、京都じゃないってこと?」

そう、伏見は、豊臣秀吉が造った城下町。天下の政を行った城下町。日本全国の大名の屋敷が並んだ城下町だね。家康、秀忠、家光の将軍宣下も、伏見城で、行われているんだね。

「日本の首都だね…、…でも…、なんで、安土伏見時代じゃないの?」 すわぁ〜…。

往来を 太閤が城 見守りて

丹波橋。

「ものすごく、そう言う感じ、するよね。」そうだね。実際は、違うけどね。

見えているのは、近鉄グループが造った遊園地にあった擬似天守。伏見桃山城。

伏見桃山城って聞くと、伏見にある桃山城ってことだと、ずっと思っていた。

「つまり、お城自体は、桃山城、だね。」そう。その影響で、秀吉さんが建てたお城も、桃山城だと思っていたし、安土桃山時代も違和感なかったね。

「桃山って言うのは、江戸時代になってから、城跡周辺に、桃を植えたせいで、桃山と言われるようになったんだよね。」そうだね。

なんか、時代を、行ったり来たりして、付けた名前のような気がするけど、今、ここで感じる感覚は、最初にお城が建った時と、変わらないような気がするね。

街道の 行き先でなく 人の名で

丹波橋。

丹波橋。約90メートルほどの連絡通路で結ばれた、京阪電車の丹波橋駅、近鉄電車の近鉄丹波橋駅がある。両方とも特急の停車駅。両駅のすぐ北側の道が、丹波橋通り。そして、丹波橋駅から西へ500メートルほど行ったところが、この丹波橋。

「交通の要衝の駅の名前の元になっているのに、小さい橋だね。」 そうだね。で、丹波という名前が付いているので、ここから、どういうふうに、丹波へと道が繋がっているのか、いわば、丹波街道を探すべく、随分と地図とにらめっこしたんだけれど…。「けれど?」

よく分かんないね…。「あっ、情報、みっけ!」 何? なに?「丹波橋って言うのは、桑山丹波守の屋敷が近くにあったから、名付けられたようだね。」 なに、それ‼︎

裏の裏 それにしてもや お上には

玄忠寺。

「ここにも、義民碑があるね?」 伏見義民小林勘次だね。「あれ? 天明義民の七人には、そんな名前の人、いなかったような?」

そう。天明義民じゃないね。江戸時代の初め、元和の頃、淀川奉行が、船賃を値上げしたことに反発して、江戸へ行って幕府に訴えた事件があった。

訴えは、認められて、朱印状を与えられたが、戻る途中で、どうやら暗殺されたようだ。「なんと。」

しかし、勘次は予想しており、別人に朱印状を託していたとのこと。結局、勘次は亡くなったが、船賃は元通りとなり、商人、旅人、伏見の人たちは、たいそう喜んだそうな。「義民だね。どれだけ時間が経っても、町の人の感謝の念は、変わらないんだね。」

缶チューハイ 松竹梅に ビールまで

宝歴史記念館。

「なんて書いてあるの? 読めないけど?」 寶酒造発祥の地。タカラ、と、言えば…。「缶酎ハイ。焼酎のよかいち、純、清酒では松竹梅。スパークリング清酒の澪もいいね。」

かつては、ビールもあったんだよね。「それは知らなかった!」

まぁ、なんだかんだと、毎日、お世話になっている気がするね。「さすが、呑んべえ! どの商品に一番お世話になってる?」

う〜ん、やっぱり、タカラ本みりん、かな。「そっちかい‼︎」

意味深や 隠元禅師が 名付けては

寒天発祥の地。

江戸時代の初め、伏見の旅館、美濃屋の美濃太郎左衛門が…。「むっちゃ、特定されているんだね。」 宿泊した島津の殿様にところてんを出した、その残りを、屋外に放置したことから、寒天の製造法を発見したそうな。「偶然の産物なんだね。」

これを、黄檗山万福寺に持って行き、隠元禅師に食べてもらったら、精進料理に使えると絶賛され、禅師によって、寒天と名付けられた。「隠元豆と同じように、隠元ところてん、とは、ならなかったんだね。」 おいっ!

寒天は、やがて日本全国、そして世界へと、広がっていく。「話が、大きくなってきたね。」

19世紀、ドイツのコッホ博士が、病原性細菌を培養する素地、培地に寒天を使ってから、細菌培養の精度が飛躍的に向上して、医学の発展にも貢献したそうな。「なんか、人類全体の話になってきたような。すごいね。太郎左衛門さん!」

幕末の 歴史がここで 突き当たり

薩摩藩邸跡。今は酒造会社さん。

「伏見に、なんで薩摩藩邸が、あるの? 宿場町のひとつにすぎないのに?」 いやいや、秀吉さん以来、政治の中心地だったから、この場所じゃないけど、もともと屋敷はあったよ。「そうか。」

それに、参勤交代の際、京都には入れないので、伏見に宿泊したようだから、京都のかわりかな。江戸時代の初期には、もう、あったようだよ。「ふ〜ん、宿泊だけって言うのも、もったいないような…。」いやいや、歴史の表舞台に、登場しているよ…。「??」

坂本龍馬が、寺田屋で伏見奉行所の役人に捕まりそうになった時、重症を負いながら、担ぎ込まれたのが、ここ、薩摩藩邸。逃げ込んだんじゃなくて、舟を出してもらい、迎えに来てもらっての救出だから、この藩邸が無けりゃ、終わってたね。つまり、その後の歴史も、変わっていたかな。

志士たちの 宿の女将は 肝っ玉

松林院。

「宿の女将って?」寺田屋の女将、お登勢さん。「あ〜、坂本龍馬を、何かと支えたというか、世話したというか…。」そう。その彼女が、ここに眠る。

「そうなんだ。でも、肝っ玉って?龍馬が伏見奉行所の役人に襲われた時の対応?態度?」それもあるけど…。「あるけど?」

それ以前にあった、寺田屋事件の対応だろうかね。「薩摩藩の藩士同士で斬り合った事件ね。」

即、倒幕決起を主張する側と、この時はまだ公武合体路線にあった島津久光の命を受けた側とが斬り合い、現場では、全体で、死者七名、負傷者六名を出す、凄惨な状態となった。「寺田屋自体は、えらい迷惑というか、再起不能?」いやいや。「えっ?」

薩摩藩から見舞金が入ると、速攻で襖、畳を換え、天井や柱の血糊を綺麗に拭き取って、普段通りの営業を再開したそうな。「確かに、何よりも、気が折れていないのが、すごいね。」肝っ玉だね。

世の中の 動きは後から やってきて

大黒寺。

ここには、寺田屋事件で亡くなった、九烈士の墓があるんだよね。「薩摩藩同志で斬り合ったって言うやつ?」そう。まったく、悲惨な事件だね。

まだこの時は、公武合体の路線をとっていた島津久光に対して、無理矢理にでも、討幕を決起させようとしていた過激派が、粛清された事件だね。

過激派のやろうとしていたことは、後に薩摩藩自体がやったことと同じだと思うんだけど、世の中の流れ、時期、タイミングが、早かったってことだね。

平和な世 どこで戦が あったかと

大黒寺。

なんと、平田靱負さんのお墓も、ここにあるんだね。「なぜ、ここに?」 すわぁ〜。一番近い薩摩藩の拠点だからかなぁ?

平田靱負さんは、宝暦の治水の工事で、薩摩藩を率いて事業を完成させた責任者だね。現場だけでなく、着工前には、金策にも走りまわっている。

表向きは、木曽三川の治水という、公共性の高い偉大な事業であるにもかかわらず、実際は、幕府が薩摩藩の体力を削ぐためにやらせたような感じで、しかも現場では嫌がらせも横行し、非常に醜いものだったらしいね。このまま、潰されるくらいなら、一戦交えるべし、と言うくらいに。

「工事期間一年三ヶ月の間に、病死三十三名、抗議の自害五十一名を出したんだよね。」

ひどいもんだよね。でも、平田さんは、民に尽くすのも、また、武士の本分、と、説き、事業を完結させた。

幕府は許せないが、地元流域では、今なお、感謝の念を持ち続けて、関係者を顕彰し続けているのが救いだね。

上も下も 我が身のことは 皆同じ

喜運寺。

「上も下も…?」天下人も、庶民も。「天下人も?いやいや、そんなこと、ないんじゃない?」

このお寺さんには、淀君ゆかりの愛染明王が祀られているそうな。「淀君?愛染明王?なんか、とてつもないパワーが、ありそうな気が…。」

そうだよね。何を願われてたのかな?「はたから見てたら、豊臣の天下を…って感じだけど…。」一人の人間、母親としてみたら、可愛い我が子が、早く立派に成長して…ってイメージ?「まぁ、そうなると、一般庶民のお母さんと、同じだわね。」

駐車場 地域の中の 社かな

金札宮。

「このお宮さん、境内に入ると、所せましと、車が駐車してあるね。」そうだね。月極で貸されてるんだろうかね。「言ってみれば、地域と共にあるお宮さんだね。」

そう大きくは見えないんだけど、伏見でも、一番古いお宮さんだそうな。ネットを見ると、春の例祭には、ふたつ、お神輿もでて、伏見の街を縦横無尽に廻られるようだね。「ホント。参加している人も、見ている人も、多いね。」

…?「どうしたの?」お祭りには、剣鉾も登場するんだね。こりゃ、すごいね。「剣鉾?」祇園祭の山鉾の原型みたいなもの、電柱くらいの長さ、重さ30キロくらいの巨大な鉾を、一人で高らかに掲げ、リズムをとって、剣の柄についてる鈴というか小さな鐘を鳴らす、お神輿の露払いだね。

例祭以外にも、初えびすには、宝恵駕籠(ほえかご)も出るんだね。「まさに、地域と共にある神社だね。」

観阿弥が 触発されて 今までも

金札宮。

「ん?観阿弥さんの?登場?なぜに?」ここ、金札宮の由来は、観阿弥作の謡曲、金札、に、なっている。「すごいね。作品として、残っているんだね。どんな内容なの?」

平安京に遷都された頃、ここ、伏見に宮の造営が行われようとしていた時に…。「…ときに?」空から、金札が、降ってきた。「ほ〜。」

その金札には、天津太玉神を祀るようにと、書かれてあり、やがて現れた神が、弓矢で悪魔を祓い、宮に入られた。

「ふ〜ん。でも、空から金札が降ってくるって、そんなに、衝撃を受けるような内容?」江戸時代でも、同様な現象をきっかけとして、お伊勢さんへのおかげ参りや、ええじゃないか、など、あったでしょ?「なるほどね。」四百万人くらいの人が、お伊勢さんに参拝するきっかけになったんだからね。「確かに、みんなにパワーを出させる内容だね。」

御神木 尚と言われて 二世紀半

金札宮。

創建は奈良時代で、伏見でも、最も古い神社のひとつだそうな。その神社の御神木が、写真のクロガネモチ。

この御神木、約二百五十年前の江戸時代の、いわば観光ガイドにも、載っている、…神木尚存す…、と。「へ〜、書かれていた時点で、尚存す、って、一体全体、樹齢、何年なんだろうね。」

この街に 溶け込む努力の 役所かな

伏見区役所。

京都市は、11の区があるみたいだけど、ここ、伏見区の人口が、一番多いみたいだね。「そうなんだ。」 京都市中心部の元の平安京とその周辺を含む、上京区、中京区、下京区の3区を合わせた人口と、ほぼほぼ、同じだね。

「…と、なると…、目指すは、市の名称変更? 京伏見市?」 いやいや。「財政破綻寸前の京都市からの独立? 伏見市?」 おいおい。「役所は、桃山城の擬似天守を改修して、旗揚げ?」 これこれ。「m(_ _)m。」

名の通り 月は輝く ソーラーで

大手筋商店街ソーラームーン。

「あっ、アーケードのある商店街だね。」 大手筋商店街だね。伏見の中心だろうか。しかし、お城への表玄関の道が、そのまま庶民のお買い物のメインストリートになっているのも、面白いね。

「あのアーケードの上にある円盤は、何?」 なんか、横文字で書いてあるけど? 「SAILOR MOON!」 ちがう違う、SOLAR MOON!「ソーラームーン? なるほど、太陽の光で輝く、お月さま、ってこと?」それって、当たり前のことじゃないの?

ここの商店街のアーケードは、日本で初めて、太陽光発電パネルが設置されたそうな。アーケード内の照明は、それで賄われているらしいよ。「なるほど、そう言うことね。」

外堀が 物流の道 春の道

濠川。

「いや〜、春が、溢れ出ているね。」 家並みが突然途切れたら、この風景。濠川(ほりかわ)だね。

「え〜っと…、濠川っていうと…。」ほら〜、高低差のある川を繋げていたインクラインの時に話していた、下側の川。「はい、はい、あったね。…ということは、流れているのは、琵琶湖の水?」そういうことになるね。琵琶湖から、春が、流れてきている感じかな。

街の中 隙間から春が 吹き出して

濠川。

「いや〜、すごいね。まさに、吹き出してるって感じだね。」ひとつ上の写真と同じ橋の上から、今度は、川下を見た風景だね。

「濠川は、伏見築城の時に造られたお堀だったよね?」そう、でも、お城のお堀というよりは、お城や街を造る際の建材を運んだり、京と大坂を結ぶ物資の運搬ルートの中継地として活躍したのかな。「濠川は、物流の大動脈だったってこと?」そうだね。

日本史に 材木小屋が 名を残し

坂本龍馬避難の材木小屋。

「そんな有名な小屋が、あったの?」坂本龍馬が、寺田屋で、伏見奉行所の役人に襲われ、逃走した時に、一時、隠れたのが、ここにあった材木小屋だそうな。

「そうなんだ。イメージからすると、颯爽と逃げたのかな?」いやいや、かなり危なかったんじゃないかな。「ほう?」

この時、踏み込んだ役人の数は、約三十人。「そんなに?それは、厳しいね。」最初は、高杉晋作から譲り受けたピストルを放って、二人を射殺。「ほう!ピストルで…。カッコイイ感じもするけど、役人側からすると、絶対に許すまじって、モードになったんじゃない?」

そう、乱闘の中、龍馬は、両手に傷を負って戦闘不能に。「大ピンチ!」でも、なんとか逃走して、この材木小屋に。「奉行所側は、血まなこになってるよね。」

危機でなきゃ 目には入らぬ 材木小屋

坂本龍馬避難の材木小屋。

実は、奉行所の襲撃を受けた時、龍馬は一人じゃなかった。「誰がいたの?」長府藩士三吉慎蔵。彼は、槍を持って防戦し、負傷した龍馬を肩に掛けて脱出。木材小屋からは、動けなくなった龍馬を残して、単身、薩摩藩邸まで走り、救援を要請する。「薩摩藩って、さっきの、川を渡った突き当たりの?」

そう、その藩邸の前を流れていた川が、同じ濠川。「あっ、なるほど。」薩摩藩邸には、先にお龍さんが、ことの次第を知らせに行っていたから、動きが早く、藩の旗印を立てた船を出して龍馬を無事救出。薩摩藩邸に、かくまった。「よくまぁ、切り抜けられたものだね。」ホントだね。

春伏見 桜濠川 菜の高瀬

松本酒造。

「いや〜、イイね。」さっきの、桜が噴き出していた濠川から、西へ200メートル行くと、東高瀬川。その川沿いにあるのが、この松本酒造の酒蔵。

「たった200メートルで、季節が変わったというか、なんというか…。」まぁ、桜も、菜の花も、春だけど、全然違う街に来たような感じだよね。

「そう。伏見って街は、面白いね。」まだ、今日は、あんまし歩いていないけど、いろんな街の顔を見たよね。

桜より のんびりしてる 菜の春や

松本酒造。

しかしさぁ、おんなじ春の景色でも、桜と菜の花、ずいぶん違うね。

家並みの間から噴き出している桜。川に身を乗り出している桜。「動いてるわけじゃないけどね。」散り始めてなくても、セカセカと、写真撮っちゃうね。

それに対して、菜の花は、ゆったりしていてイイね。さっきまでと、時間の進むスピードが、違うような気がするね。ずっ〜と、ここに、のんびりしてたいね。

菜の花を 咲かせる水か 高瀬川

東高瀬川。

この川、東高瀬川は、江戸時代に角倉了以が掘削した運河だね。京から伏見を経由して大坂を結ぶ、物流の大動脈だね。

「京都の有名な、高瀬川とは、また違うの?」いやいや、同じ川だね。高瀬川は、京都の二条あたりの鴨川から水を引いて南下、今の十条通りあたりで、鴨川と平面交差して、そこから東高瀬川としてここ伏見まで流れて、この先は宇治川と合流するようだね。

「今も、平面交差?」いや、今は違うと思うけど、江戸時代は、交差部の鴨川下流側に杭を打って、舟がスムーズに越えられるようになっていたそうな。

「ところで、菜の花を咲かせる水っていうのはどうなの?」なんかおかしい?「濠川の水は、桜を咲かせ、高瀬川の水は菜の花を咲かせるって言いたいんでしょ?」そうだけど??

「今朝、四条木屋町の高瀬川を通ってきたけど、桜、満開じゃなかったっけ?」そういや、そうだったね。m(_ _)m。

大きいような 身近なような 城下町

大手筋商店街。

京都市で、一番人口の多い区でもあり、城下町でもある伏見。そのお城の大手筋の名を関する商店街だけど…。「だけど?」

スケールの大きさは、感じないね。でも、私の街の商店街って感じでイイね。「しかも、寂れてる感も、全然ないもんね。」

アーケードを、このまま、東に行くと、京阪電車の駅、近鉄電車の駅、JRの駅を突き抜けて、明治天皇、昭憲皇太后の桃山御陵へ至るんだね。「あれ?大手筋だけど、お城は?」

元々のお城の跡は、桃山御陵の中に、あるようだね。「そうなんだ。じゃ〜、入ることもできないってこと?」そうだね。

傅役は 好好爺じゃなく たんこぶで

大光寺。

大手筋商店街のアーケードの中に、お寺の入口。大光寺さん。その門前に、青山伯耆守屋敷跡の碑が立つ。「う〜ん、よくわかんないね。どんな人?」

三代将軍徳川家光の傅役だった人だね。「徳川幕藩体制が固まったときだから、乳母だった春日局一族のように、栄華を誇ったの?」 いやいや、その逆。「…?」

老中を免職され、減封され、改易され、蟄居されられ…。「なんとね…。なんで??」

家光を、理想の天下人たらしめるべく、常に諫言をくりかえしていたから、家光もキレたんだろうね。「江戸時代を通して、御側用人など、側近で成り上がった人が多い中、たいしたもんだね。」 傅役を拝命した時から、覚悟ができてたんじゃないかな。

しかし、家光は、さすがに、まずかったと後悔したのか、後に罪を許し、再出仕を求めているね。「よかった。」 でも…。「でも?」 断ってるね。「??」

将軍が、間違ったことを認めたことになると。「なんと。」 将軍たるもの、それだけの覚悟と判断を持って、事にあたれとの、最後の諫言だろうかね。「凄まじいね。」

一族を 賭しても諫言 お傅役

大光寺。

三代将軍徳川家光の傅役、青山伯耆守。まぁ、そうした経緯で、本人は歴史的には有名じゃないけど…。「ないけど…?」 今に、地名は、残っているね。東京の屋敷のあった所は、青山。ここ、伏見では、伯耆町。

「でも、改易になったんでしょ。自分だけじゃなくて、子孫は、ちょっと可哀想では?」 あぁ、改易になって、本人は再出仕も断っているけど、子供は出仕しているね。「そうだよね。でないと、ひどすぎるよね。」

子供は、出仕後、旗本となり、その後、浜松5万石の大名にまでなっているね。「よかった。」

そのさらに子の代には、丹波亀山城主となっている。「えっ、亀山城主で、青山と言えば、あの、亀山行った時に、話に出ていた、丹波大納言小豆のブランドを確立した青山忠重公?」

その通り。「なんとね。子供を出仕させて、よかったよね。ホント!」

会津藩 跡地は子らと チューリップ

会津藩駐屯地跡。

「会津藩邸跡?」いやいや、ここは、東本願寺の伏見別院。鳥羽伏見の戦い前日に、会津藩の先鋒隊200名が、大坂より上り、陣所とした。薩摩藩が本陣を置いた御香宮は、ここから北東に直線距離で、約500メートル。ちなみに幕府軍の陣、伏見奉行所は、御香宮の南、約300メートル。

「むちっちゃ、近いんだね。しかも、野原じゃなくて、街の中でしょ!さらに、大砲持ち出して、撃ち合ってるし。」伏見の街の人たちは、ホント、たまったもんじゃなかっただろうね。「まったく関係ない町屋も、たくさん、被害を受けただろうね。」

まぁ、飛んでくる大砲も怖いけど、街中の道々で、鉄砲の撃ち合いってのもね。伏見別院では、おそらく広大だった本堂、常日頃檀家の人たちが手を合わせている広間の畳を盾にして、銃撃戦をやってたらしいね。「お寺さんも、たまんないね。」

被害を受けた本堂を、縮小して建て直されたのが、ようやく明治18年だそうな。「立ち直りに、すごく時間が、かかってるんだね。」

今は、幼稚園が併設されている関係で、とっても明るい感じだね。

砲撃の 延長線の 古民家や

山本本家。

「あ~、いい感じの古民家があるね。先ほどの大手筋商店街の、ひとつ南の筋だね。」そう、そして、突き当たりを左に曲がると…。「曲がると?」30メートルで、会津藩駐屯地の伏見別院。

「なんと…。ひょっとして、薩摩藩が、ぶっ放した大砲が、少しだけ遠くに飛んだら…。」その通り、この民家にあたっちゃうね。

「なんか、ホント、怖いね。鳥羽伏見の戦い。」実際に、この建物は、被害を受け、再建されたそうだよ。「まったく、ひどいというか、怖いね。」

鉄斎や お酒の味を 字にしたら

とりせい。

いいね。「ここも、酒蔵?」もと、酒蔵かな?中は、今、たぶん、居酒屋かな。「なんだ、居酒屋だからイイのかいな?」

元の酒蔵で仕込まれていた…神聖…の、ラベルは、富岡鉄斎が、書いたものらしい。「ほ~、最期の文人って言われている富岡鉄斎。鉄斎さんが、好きだった酒なのかな?いいね。寄っていく?開店11時からだから、もう、開いてるけど?」

う〜ん…。「なに珍しく躊躇してるの?」いや、向かいが月桂冠の酒蔵を居酒屋にしたお店があって…。「おいっ!」

月桂冠 最大ピンチは 鳥羽伏見

月桂冠酒蔵跡の居酒屋、月の蔵人。

「月桂冠も、伏見の酒、なんだねぇ。」そのようだね。1637年の創業らしいから、すごいよね。「江戸時代でも、月桂冠は、広く愛されていたのかな?」

いやいや、月桂冠のブランドは、どうも、明治末からみたいだね。「そうなんだ。老舗といえども、色々、変化していってるんだね。」

ここも、会津藩駐屯地の近所だから、鳥羽伏見の戦いでは、酒蔵などが被害を受けたけど、本宅が残ったから、廃業を免れたとあるね。「老舗も、安泰じゃないんだね。」

右ひだり どこにもカッパが いるなんて

黄桜。

「ここは、なんか、渋い通りだね?」右も左も、黄桜…なのかな。「黄桜って…、カッパ黄桜?なんか、昔々、テレビコマーシャルで、見たことあるような…。」

ネットで、見れるかな?検索してみよう…、げっ、す、すごいね。「こんなのだったっけ??」

むちゃ、昭和というか、凄く色っぽいね。「まぁ、でも、子供のカッパは、可愛らしいけどね。」でも、この街並みには、まったく、合わないよね。

覆水は 盆にはかえら ないけれど

油掛け地蔵。

「覆水、盆に返らず?」よく、頭をよぎる格言だね。「旅人さんの場合は、例えじゃなくて、そのまま、よくこぼすってことでしょ?」おいっ!

昔々、山崎の油売り商人が、門前で転び、このお地蔵さまに、こぼした油の残りをそそいで供養し、行商に出たら、おおいに繁盛したそうな。「なるへそ。それにあやかっての名前なんだね。」

そう、お地蔵さまに、油をかけて祈願すれば、願いが叶うそうな。

お酒でも ご利益でもなく 人徳を

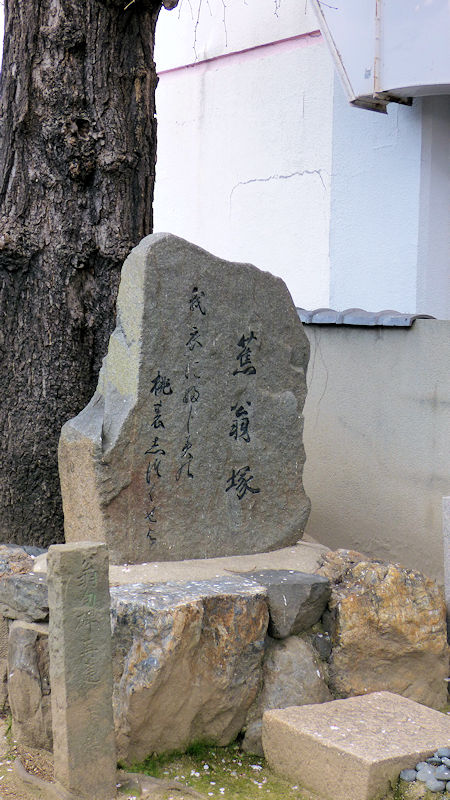

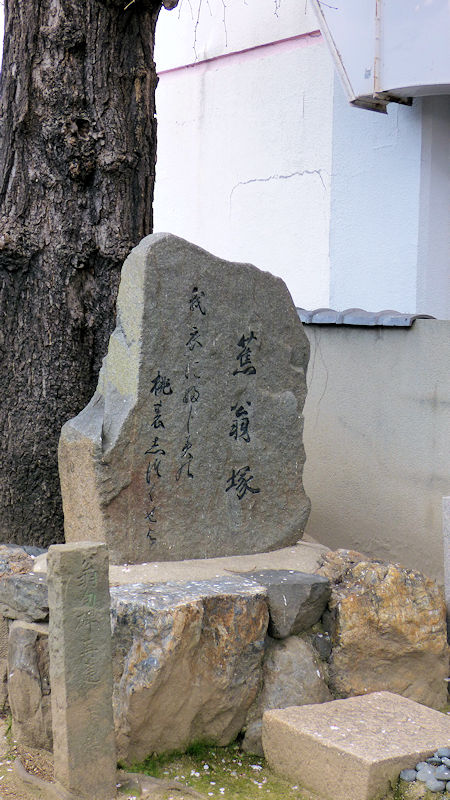

油掛け地蔵西岸寺芭蕉碑。

「芭蕉さん、ここにも、来られているんだね?」そう。伏見の銘酒目的でもなく、油掛け地蔵さまへの願掛けでもなく、ここ、西岸寺の第三世住職、任口上人の徳に浴したくてのことみたいだね。

我衣に ふしみの桃の しづくせよ

(芭蕉)

「桃って言うのは…。」伏見城跡に植えられた桃が有名で、桃山って呼ばれていたところからだね。「へぇ〜、芭蕉さんの頃だったんだね。」

場違いな ところに碑あり そのころも

電気鉄道発祥の地。

「ん?なんか、和菓子屋さんの店先、軒下に、碑があるね。」我国に於ける電気鉄道事業発祥の地…と、あるね。「電気鉄道って、電車?」そう。

「ここが、日本で最初の?」そう。「どこまで、はしってたの?」今の京都駅までだね。「この区間、往来が多かった?」まぁ、それもあるだろうけど、琵琶湖疎水を造って、日本初の発電所も造って、その電力の有効利用として、電車が通されたようだね。

「スピードは、早かったの?」ぜんぜん。時速13キロくらい。電車の走る前に、電車が来ることを知らせる人が走っているくらいだからね。「なんとね。」

しかも、最初は、単線。両方向から来た電車がかち合うケースも、よくあったとか。「信号とかなかったの?」そうだね。手元のあまり正確でない時計に頼ってたみたいだね。

「かち合ったら、どうするの?」一方が行き違いのできる交換所まで戻るしかなかったね。でも…。「でも?」運転士や乗客による罵倒や取っ組み合いの喧嘩が、多発しそうな。「すごいね。今とは、違う国の話みたいだね。」

まぁ、今現在、当たり前の倫理観も、長い歴史があってのことだね。

薩摩藩 新撰組に 龍馬さん

寺田屋。

寺田屋の前で、写真を撮っていると…。「撮っていると?」近くにいたご夫婦の旦那さんの方が、少し大きな声で、それは近江屋!って。「はは〜ん、龍馬暗殺事件の現場と、勘違いされてるんだろうね。」

薩摩藩の藩士同士で斬り合いになった寺田屋事件、坂本龍馬が伏見奉行所の役人に襲われた寺田屋騒動、坂本龍馬が暗殺された近江屋事件、勤王の志士が新撰組に襲われた池田屋事件があるけど…。

「対象人物と宿屋の名前は、反射的には、出てこないよね。」そうだよね。せっかくおくさん、付き合ってくれたのに、もう少し優しく教えてもいいのにね。「まぁ、でも、かといって、好きでもない歴史の話を、長々とされるのもどうなんだろうね。笑。」

刀傷 あっても無くても 舞台かな

寺田屋。

「刀傷や弾痕なんかも、残っているそうだけど?」この建物自体は、当時のものじゃ無いそうだね。「そうなの?」

舞台となった寺田屋は、今ある建物の東隣にあって、鳥羽伏見の戦いで、焼失したみたいだね。「この辺も、焼けてるんだ。」

でも、鉄筋コンクリートのお城と一緒で、あるだけでその時代を感じられるから、いいんじゃないかと思うよ。

お互いが 互に映える 花柳

京橋。

きれいだね。「ホント、きれいだね。」特に、桜に混じっている柳も、いいね。あざやかだね。

ここは、京橋。伏見で一番活気のあった所…かな。大坂へ繋がる淀川を行き来した三十石船、京へは、高瀬川をゆく高瀬舟、宇治へは、宇治川をゆく柴舟。

「たくさんの舟が、行き来していたんだね。」船宿も、数十軒並び、この付近は、旅人や貨物を輸送する船着場として、昼夜関係なく、大いに賑わい、雑踏を極めた…と、案内板には、あるね。

「はなやかだった感触は、桜と柳で感じることができるね。」

短くも 越すにこされぬ 京橋や

京橋。

完全に、足が、止まってしまうね。この橋、京橋は、30メートルくらいの長さの橋だけど、渡って先に進むのに、随分と時間がかかるようだね。

「それは、なんの話?流通の拠点でもあったからの街の賑わい?それとも、鳥羽伏見の戦いの伏見口の激戦地で、なかなか進めなかったから?」

いやあや、もちろん、桜と柳かな。

願わくば 花の下にて 春酔わん

京橋。

いや〜、見事だね。「西行さん、いたら、喜ぶだろうなぁ。」

ここって、三十石舟だか、十石舟だか、観光船が運行してるんだよね。「そうなの?そりゃぁ、最高だろうね。」

伏見のお酒をやりながら、乗ってみたいものだね。

腰下ろし ここで一杯 呑むならば

京橋。

「呑むならば…って、銘柄?」そう、数ある伏見の酒の中で、何にする?

「う〜ん…と言うか、あんまり銘柄、知らないし。…黄桜、金鵄正宗、月桂冠、松竹梅、玉乃光、月の桂…くらいかな。旅人さんは、何がいいの?」

味は置いといて、この景色の中で呑むなら、やっぱり、カッパの黄桜じゃない?「そうだね。」

その頃は 無かったろうか 花柳

龍馬お龍像。

う〜ん、日本の歴史を動かした人物と言うよりも…。「言うよりも?」今日もたくさん、川沿いを歩いている夫婦にしか、見えないかな。

「まぁ、確かに、内に秘めたる思い、みたいなものは、何もかんじないよね。」台座には…龍馬とお龍、愛の旅路像…って、あるね。

「寺田屋で伏見奉行所に襲撃された後、傷を癒すために、薩摩に行った、日本初の新婚旅行って、言われているのを、像にしたものかな?」…、タイトルは、そんな感じだけれど、そこまでの雰囲気でもないような…。「う〜ん、そうだね。」

町内の 戦のような 鳥羽伏見

長州藩邸跡。

「長州藩邸跡って、あるね。」京橋から、50メートルだね。「近っ!」

薩摩藩本陣からは直線距離500メートルで会津藩本陣。その延長上400メートルで、ここ長州藩邸。「ホント、近所で、街の中で、戦、してたんだね。」

まぁ、でも、実際の戦闘は、先ほど通った大手町商店街を挟んで、北に新政府軍、南に幕府軍という感じだったようだね。「怖いね。」

南北の通りでは、会津藩・新撰組の斬り込みに対して、新政府軍は、道幅一杯に前後四列になって、前二列は膝撃ち、後ろ二列が立ち撃ちで、これを退けたとか。「そりゃ、確実に、死ぬね。」街の人たちは、どうしてたんだろうかね。ホントに、恐ろしいね。

三十石 舟も子たちの ベンチかな

伏見港。

「あれが、三十石舟?伏見と大坂を行き来した?」そうみたいだね。子供達が遊んでるから、アップの写真が撮れないね。笑。

「のどかだね。でも、あれを見ても、河川なのに、港って言うのは、どうも、しっくりこないね。」まぁ、賑わっていた時の風景を、目にしてないからね。「まったく、想像できないよね。」

江戸時代、三十石舟は、28人乗り。大坂まで6時間。逆の上りは舟を曳いて12時間。上り下り合わせて、1日320便が運行していたそうな。「すごい数だね。」

しかも…。「しかも?」そんな三十石舟に近寄って、食べ物やお酒を販売する舟:くらわんか舟も、あったと言うから、相当賑わっていたみたいだね。「いいなぁ。そんなんだったら、乗って見たいよね。」そうだね。それ、かなうかもよ。「えっ?」

食べながら 呑んで騒いで 大坂へ

伏見港。

大阪市の旧淀川と、新淀川の分流地点にある淀川大堰。今は上流部と下流部が完全に切り離され、水位も異なるらしいが、ここに閘門を造る話があるそうな。

「閘門って?」水面の高さが異なる水路の間で、水を入れたり、抜いたりして、行く側の水面の高さに合わせることで、舟の行き来をスムーズするものだね。「舟が、行き来できるようになるの?」

伏見から、大阪夢島の万博会場までね。「それ、ホント?ガセネタじゃないの??聞いたこと、無いけど???」

宇治川の 堤防出たら 何もなし

宇治川堤防。

「ほほぉ〜、何も無いね。」堤防上の道だけど、ゆっくりと曲がっているから、すでに方角も、よくわからないね。

「これって、頑張って歩いても、ぜんぜん景色が変わらない、つまらないパターンじゃないの?」そうだね。

伏見の街中が、充実してたからね。余計にきついかもね。

桜より 行き交う人々 添えたいな

桃山城。

桃山城、ズームで見ると…。「意外だね。なんか、廃墟感が、漂ってくるけど?」そうだよね。意外だよね。

「丹波橋から見たお城って、こんな感じだった? 」いや〜、そんなこと、無かったような…。往来の人、車、通りの電柱、電線など、周りが活気のある素材でかこまれていたからかなぁ?

「…かもしれないね。」耐震性満たしてないから、建物としては使えないけど、町のシンボル的なことを思えば、建物だけでも残して正解だと思ってたけど、やっぱり、人、賑わいが無ければ、寂しいね。

「これは、やはり、伏見区役所として、再建するしか…。」また、それ?

西洋風 テーマパークなど あったかな

三栖の閘門。

「あれは…、何?」三栖(みす)の閘門(こうもん)だね。

「三栖って?」これは、この辺りの、地名だね。「閘門は…、えっと…。」水面の高さが異なる水路間で、進行方向の水面の高さに水面を合わせて、舟の行き来をスムーズするものだったね。

「こんなものが、ここに、あったとはね。まるで、パナマ運河だね。」デカ過ぎ!

この顔が 伏見京都の 玄関で

三栖の閘門。

「でも、これって、江戸時代からあるわけじゃ無いよね?」出来たのは、昭和4年だね。「じゃぁ、江戸時代は、どうしていたの?」

元々は、イケイケだったようだけど、大正11年に、宇治川の堤防を整備した時に、段差ができたようだね。「なるほどね。その段差の解消のための、閘門ね。」そういうことね。

鳥羽伏見 諸藩の裏切り 見たような

宇治川堤。

「え〜、これは…。」そう、鳥羽伏見の戦いで、一旦引いた幕府軍が、淀城で体勢を立て直そうとした時、城への入場を断られたのと、同じショックだね。

「まぁ、言わんとすることはわかるし、その時のショックも感じられるけど、なんか他人事じゃない?」m(_ _)m。で、どうしょう?「おいっ!」

堤防の、この先を見ると、鉄橋が、かかっているけど、踏切っぽいものが見えないから、突き当たりかもね。「来た道は?」

来た道?菜の花が咲いてる堤防を、随分と、歩いてきたよね?「どこまで、引っ返さないと、いけないんだろうね?」ため息しか、出ないね。「まったく…。」

近江の海 干上がってるのか まだ四月

宇治川大橋。

これは、宇治川にかかる、国道一号線の宇治川大橋。全長約550メートル。「う〜ん、さすが、琵琶湖から流れ出ている、唯一の川だから、むちゃ、長い橋だけど、実際に流れている部分は、少しだね?」

そうだね。橋脚で言うと、ひとつ分の間しか、水、無いけどね。「こ、これは、ひょっとして…。」ん?ひょっとして?「滋賀県が、水、止めた?」何?それ?

春うらら サイレンなるとか 何じゃそれ

宇治川堤。

「え〜、こんな平野の真ん中みたいなところで、ダムの放水?山の中の渓流じゃないのにね?」天ヶ瀬ダムって、あるね。

ここから、12キロほど上流だね。「それだけ、離れていても、しかもこれだけ広い川幅があるのに、放流があると、危険と言うことになるんだね。」

2022.04.04.:

京阪電車墨染駅から、石清水八幡宮駅まで、てくてく。

(大津追分) > 伏見 | 淀 > 枚方