>新記事 >宿場リスト >人物リスト

淀 > 枚方

見つかった 動き出しそな タワーかな

「あれは、何?」 京都競馬場のパトロールタワーだね。レース中の進路妨害など、不正行為の有無を監視するところだね。

「なんか、H・G・ウェルズの宇宙戦争に出てくる三本脚の巨大な乗り物:トライポッドみたいだね。」 そうだね。あれが急に振り向いて、こっち見たりしたら、怖いだろうね。この道、あいつに見つからずに通り抜けるのは、無理じゃない?「なんか、一人で臨場感に浸ってるけど…。」

大坂へ 一気に引いた 訳じゃなく

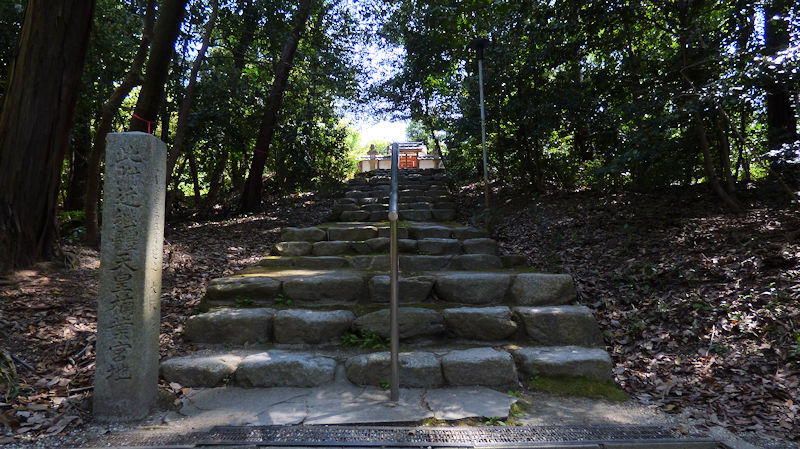

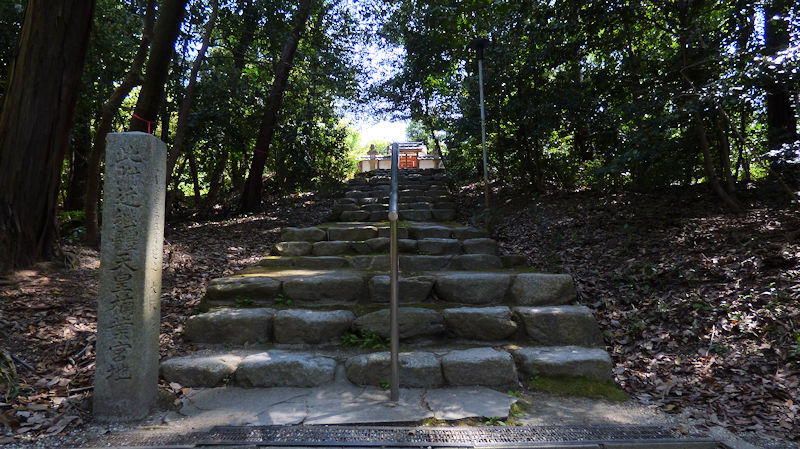

千両松の碑。

鳥羽伏見の戦いの、激戦地だね。「知らなかったなぁ。鳥羽と伏見で少し小競り合いになってから、錦の御旗を見た幕府軍が、総崩れになり、一気に大坂まで逃げたのかと。」

どうして、どうして。一旦引いた幕府軍は、ここで体制を立て直して、新政府軍を迎え撃ったそうな。

今、通ってきた道の左は、宇治川。右は沼地だったから、まさにこの街道上で、押しつ押されつの戦いを繰り広げたようだね。「両軍とも、凄くきつそうだね。」

敵味方 士道に殉ずは 皆同じ

千両松の碑。

戊辰戦争の慰霊碑がある。碑文が、いい。

幕末の戦闘ほど世に悲しい

出来事はない

それが日本人同族の争でもあり

いづれもが正しいと信じるまゝに

それぞれの道へと己等の誠を尽した

然るに流れ行く一瞬の時差により

或る者は官軍となり

或るは幕軍となって

士道に殉じたので有る

此の地に不幸賊名に斃れたる

誇り有る人々に対し

慰霊碑の建つるを見る

在天の魂以て冥すべし

淀小橋 橋無いどころか 川もなく

淀小橋。

淀小橋跡の碑と案内板。来た道を振り返ったところ。

「橋が無いのは、時の流れとして、川も無いけど、暗渠にでもなったの?」 いやいや…。「?」

小橋が掛かっていた川は、宇治川。琵琶湖から流れてきて、淀川となり、大阪湾にそそぐ淀川本流だね。明治末に、川の付け替え、流路変更があったそうな。「なるほど…、でもでも、淀川本流なのに、なんで小橋なの?」 すわ〜? 「おいっ!」

大河越え 渡るも長大 淀小橋

淀小橋。

淀小橋の長さは、約140メートルあったようだね。「結構、長いね。ひょっとして、日本最大の小橋?」何言ってるのか、よくわかんないけど?

「小橋があるなら、大橋もあったの?」 そう、この先、淀城を越えたところにあった淀大橋。長さは、約250メートル。木津川に掛かっていた橋だね。「本流より支流の方が、大きかったの?」 まぁ、淀城の周りで合流していた木津川、宇治川、桂川は、いずれも本流みたいなものだからね。

荒き海 静かな海から 川上り

唐人雁木旧跡。

「唐人?って?? なんか、個人的には、中国雑技団的な、忍者より、もっと複雑な動きをする、予測不能な人、って、感じするけど?」 予測不能だけ、あっているんじゃない? 外国人のことだね。ここでは、朝鮮通信使。雁木は、船着場の階段。つまり、はるばる船でやってきた朝鮮通信使が、ここで上陸したってこと。「…? 意味、わかんないけど?」

遠きかな 江戸へはここで 上陸し

唐人雁木旧跡。

朝鮮通信使は、船に乗り、荒海を釜山から、対馬、壱岐、馬関へ。そこから穏やかな瀬戸内海を通って大阪へ。数日滞在したのち、川船に乗って、ここ、淀で上陸。ここからは、陸路を江戸へ。

「で、なんで、ここで上陸なの? 海に面した大きな湊でもないし。わざわざ、川船に乗り換えてってね?」 すわ〜。まったく、わかりません。m(_ _)m

羅城門 抜けてまっすぐ 来たならば

納所交差点。

「なんか、山陰街道てくてくの時に、言ってた京都で一番長い通りって、ここのこと?」 そう、千本通り。洛北の鷹ヶ峰のあたりから始まって、平安京のど真ん中を貫通して、羅城門からクネクネと南下してきた突き当たりがここだね。

「なるほど、南北に長いと、京都を横切ったら、必ず交差するんだね。」 そうだね。山陰街道、西国街道を歩いた時に続いて、これで、三回目の交差だね。

拠点でも 支配でもなく 産所にて

妙教寺。

このお寺のあたりに、淀古城があったそうな。「淀古城って?」

今ある淀城跡は、江戸時代になってからできた城で、ここから南に約500メートルほどのところにある。淀古城は、江戸時代の淀城のひとつ前のお城。豊臣秀吉が造り、伏見城ができる前に、廃城になっている。

「秀吉さんが造ったってことは、交通の要所だったからなの?」 いやいや…。「何? なに?」

産所として造ったの。「…、意味、分かんないけど。どこの世界に、出産のために、城造る人、いる。」 うん、ここにいたよ。秀吉さん。「…。」 ちゃちゃ、淀殿のためだね。「あっ、そういうこと⁉︎」 淀殿が、淀殿と言われるのは、そのためだね。

秀頼公 生まれていても いなくても

妙教寺。

どうだったのかな?「なんで、ここで、秀頼さんの話が出てくるの?」

だって、この辺りにあった、淀城で生まれたんでしょ?「いやいや、ここで、生まれたのは、秀頼の兄:鶴松。」えっ?

「秀頼さんは、大阪城二の丸生まれだよ。」なんと…。知らなかった…。

「まぁ、その後の歴史は…、どうだったろうかね。」

駅前は 元は宇治の 川の中

淀駅前にある淀小橋増築碑。

先ほど通った淀小橋跡の碑が、橋の北詰で、ここが南詰って感じ。両方の碑の間は、170メートル。碑に記載のある川幅は、556尺5寸だから、ちょうど、合ってるね。

明治の初めに、宇治川の川幅を広げたので、当然、橋も長くしたということ。ただ、明治末には、川自体を移動させたから、今のようになったんだね。

写真で言うと、中央に写っている道路から右側が、すべて川だったってことだね。

コロナ禍の 機会に寺社から 競馬まで

京都競馬場。

「ひっそりしているね。」 全面改修工事中みたいだね。「そういえば、高いクレーンが、何本も立っていたよね。」

淀にできてから100周年になる記念事業みたいだね。2020年2月から、2024年3月までだそうだよ。「随分、長いね…、と言うか、コロナ禍に合わせての工事?」 まさか、思いつきで、いきなり何年もかかる工事の発注はできないでしょう!「確かに。m(_ _)m。」

遊郭の そばから高原 沼地へと

京都競馬場。

「遊郭って?」 京都競馬場は、最初、明治末に、京都市内の、島原遊郭の近くにできたようだね。島原競馬場だね。「京都市内に? 遊郭の近くに? 凄いね。酒と女とギャンブルが揃った街? 街のイメージ、変わるよね。お寺の鐘で、馬が暴れたりして。m(_ _)m。」

かつての跡地からは、馬の蹄を保護する蹄鉄なんかも、出土しているみたいだね。「さすが、埋蔵文化財の街。m(_ _)m。」

でも、6年足らずで、引っ越したそうな。「なんで?」 馬券禁止法の施行による人気低迷、施設の火災消失、土地の賃貸借期限とかが原因。「なんか、ボロボロだね。m(_ _)m。で、淀にきたわけ?」いやいや…。

引越し先は、京都から北に45キロほど離れた今の京丹波町。山の中と言うか、丹波高原だね。「馬は、喜んだだろね。m(_ _)m。」

そしで約100年前に淀へ再度引越し。今度は、沼地。馬場に畳床を敷き詰めたとか言う話もあるそうな。

手を合わせ たくなるような 道標

安養寺道標。

「この道標、なんか、すごいね。」そうだね。きれいに整備された京阪電車の高架下だけど、ひとり、大昔から、生き残っているような…。「鳥羽伏見の戦いも、経験しているような…。」ふっといて悪いんだけど、昭和3年に設置ね。「見かけだけかい!」

文字も、ビッシリだね。「一口…ひとくち村、安養寺?」いもあらい村…だね。「読めるかいな!」

十一面観世音尊像が、祀られているようだね。「その横の…弥陀次郎…って?像のこと?」いやいや、開基…って、あるから、人の名前のようだね。「お坊様?」いやいや、荒くれ者の漁師…みたいだね。「荒くれ者?漁師?」

悪の中 弥陀の心を 目覚めさせ

安養寺道標。

一口村に、悪次郎と呼ばれる荒くれ者がおった。あるとき、何度も訪れる托鉢の僧に怒って、火箸を頬に当てて、追い返した。「ひどいこと、するね。おおやけど?」

しかし、その僧は、何食わぬ顔で去ったので、流石に気になり後をつけると、光明寺に入った。「今の西山浄土宗の本山だね。一口村から北西へ七キロくらいのところね。」

お堂に入ると、頬に焼けた跡のある釈迦如来像がおられた。「これは、驚くね。」これ以降、悪次郎は改心して念仏者となり善行を積んだので、弥陀次郎と呼ばれるそうになったそうな。

さらに、あるとき、夢告があり、淀川から十一面観世音像を引き上げたとか。「それが、安養寺の観音像なのね。」

お社の 名前はよどでも 肥前から

與杼神社。

「肥前から、やって来られたの?」 そうみたいだね。肥前国一ノ宮は、與杼日女(よどひめ)神社。今の佐賀市内に鎮座されている。平安時代初期に、ここ淀から桂川を渡った向こう岸に勧請されたそうな。

さらに、明治になってから、桂川の拡幅工事に伴い、淀城跡に移られた。「淀の地名の由来は、肥前国の佐賀から来てるの?」

それは、分かんないね。三川合流の地で、川の流れが淀んでいたところからの地名みたいだけどね。「合流地点って、淀むの?」 う〜ん、今からだと想像しにくいけど、堤防もきちんと無くて、本流もはっきりしてなくて、周りも沼だらけなら、そうなるのかもね。「なるほどね…。」

藩祖より 北の方様 名がとおり

稲葉神社。

「稲葉神社ってことは、祀られているのは、祖となる稲葉一鉄?」いやいや、その庶長子の、さらに娘婿である稲葉正成公だね。

「稲葉正成って、大奥で絶大な権力を誇った春日局の、旦那さん?」そう。稲葉家に婿に入ったが、奥さんがなくなり、今度は養父の姪と再婚。これが春日局。「なるほど、稲葉家の血は繋がって行くんだね。」

後を継いだ息子は、三代将軍家光と乳兄弟であり、幕閣にあって、重きをなしていく。その次の代には、小田原10万石の大名に。「関東で10万石は、大きいね。」

その後、越後高田、下総佐倉を経て、ここ、淀に落ち着き、その後12代続くことになる。「案内板には…初代正成公をお祀りし、歴代藩主の遺徳を偲ぶ…と、あるけど、春日局もお祀りすればいいのにね。」そうだね。

大陸を 駆けた武将も この地にて

稲葉神社。

藩祖正成公、奥さんの春日局の名に押され気味だから、あまり、とがったイメージは無いけれど…。「無いけれど?」

秀吉さんからは、甥の小早川秀秋の付家老に、家康さんからは、孫の松平忠昌の付家老に、指名されている。「信頼されていたんだね。」

でも、両方とも、途中で出奔している。「なんと…。付家老だけど、気に食わなかったら、合わしたりしないで、出ていく。かなり、へんくつな人?」

四国征伐、小田原征伐から慶長の役にも参加。しかも、関ヶ原の戦いでは、家老として、小早川勢を西軍から東軍へ反転させた張本人みたいな人だからね。「実質、関ヶ原の勝敗を、きめた人?歴史を動かした人って感じだね。」

しかし、祀られてる本人は、ここ、どこっ?って感じかもね。笑。

昔から あるよでなかった 神社かな

稲葉神社。

神社ができたのは、明治17年だそうだね。「新しいね。やっぱり、元の淀藩にゆかりのある人たちが、創建したんだろうかね。」

12代に渡って、この地を治めてきたというのもあるだろうけど…。「けど?」やっぱり、悪く言われることの多い、鳥羽伏見の戦いでの判断に関して、それなりに、しっかりとした芯の通ったものを持っていたという自負があったんじゃないかな。

足元は 十万石の 二万石

淀城。

十万石の城下町って感じがあまりしないけど? 淀藩の総石高は十万石なんだけど、地元山城国の、この地元の石高は…。「石高は?」 たったのニ万石。

領国は、なんと、下総、常陸、上野、山城、河内、和泉、摂津、近江の8カ国に散らばっていたみたいだね。「なるほどね。領内の産物や人が、城下に集まることが、無いと言うことなんだね。これは、きついね。」

このままの領地で、戦国時代に存在していたら、各領地が個別に侵略を受けて、まったく耐えられないかもしれないね。

尊王か 佐幕があっても 粛清は

淀城。

幕末の淀藩の最後の藩主は、稲葉正邦公。この方は、陸奥国二本松藩から、養子に入られた殿様。京都所司代から二度も老中となり、幕府を支え続けたが…。「…が?」

藩政自体を、実際に切り盛りしていたのは、城代家老田辺権太夫。藩主は勿論、佐幕であるが、城代家老は勤皇。「…と、なると、粛正とか、藩内の抗争とか、あったの?」 いやいや、何も無い。

藩主は、養子だから、家臣団に対して、遠慮があったんだろうか。家老も、勤皇どっぷりと言うよりは、世の中の趨勢を読んでの態度だったのかもね。「なるほどね。」

でも、老中の藩なのに、家老の強硬な反対で、長州征伐への派兵ができなかったりしているね。「それは、立場上、きついね。殿様は、針の筵に、座らされてる感じだね。」

結局は 殿に逆らい 殿守り

淀城。

鳥羽伏見の戦いで、退却してきた幕府軍は、淀城で体勢を立て直そうとしたが…。「…したが?」開門しなかった。幕府軍の敗戦を決定づけたとも言われる。「なんと。裏切りだね。老中なのに??」 そうでもあるし、そうでもないし。「…?」

この時、藩主は老中として、江戸にいた。一方、勤皇的な家老も…。「家老も?」 江戸にいた。「じゃ、誰が判断を下したの?」 家老の実弟だね。「なんと…。」

でも、判断した際に、藩内で揉めたりしてないようだから、あらかじめ、家老以下の藩首脳部、藩士まで勤皇でまとまっていたんじゃないかな。「そうなんだ。」でも、藩主はちょっとかわいそうな気がするね。」そうだね。幕府首脳でありながら、家臣一同、幕府を裏切っているんだからね。「やっぱり、針の筵だね。」

でも、実質お城を預かっていた家老の実弟は、ごく一部の幕臣が城内に入った責任をとって切腹し、藩の旗色を実に鮮明にしているね。「やっぱり、成り行きでの裏切りじゃない感じだね。凄いね。」

こうしたことから、新政府からは、家臣たちの働きが評価され、なんと、上野戦争が始まる頃には、藩主は、ほぼほぼ、許されているね。「藩としては、起死回生の大逆転だね。」

さりげなく 城下町なる ほこりかな

淀児童館。

「お〜、目を引くね。お城のレリーフ。」いいね。先ほどは、石垣のみの城跡を歩いてきて、少し、寂しい感があったけど…。「あったけど?」

このレリーフ見たら、天守も、賑やかなお城や、城下町も、想像できていいね。「でも、じ〜っと見てたら…。」見てたら?「児童館の古さに気づいて悲しくなるね。」おいっ!「m(_ _)m。」

昔から? 春のニュースの 顔をして

淀水路の河津桜。

「いゃぁ〜、まだ、残っているんだね。これ、河津桜だよね。」 河津桜は、早咲きでも有名だけど、咲いている期間が、結構、長いんだね。

「毎年、咲き始めたとか、満開になったとか、ニュースで聞くよね。でも、若い時は、全く知らなかったな。聞いていても、右から左で、興味が無かったからかな?」 いやいや、そうじゃないと思う。「…?」

河津桜自体、静岡県河津町で発見されたのが、昭和30年。初めて開花したのが昭和41年。「樹木の寿命から言って、むちゃ、新しいんだね。」 勿論、原木は、まだ元気だしね。

ここ、淀で、植樹され始めたのが、平成14年から。「最近やん。昔は、知らなかったんじゃなくて、無かったの? じゃ〜、今、目の前に広がっている風景の中で、一番後から追加されたのが、この桜並木?」 そう言うことだね。

七卿も 幕軍兵士も 手を合わせ

長円寺。

こちらのお寺は、鳥羽伏見の戦いにおいて、幕府軍の野戦病院になっていたようだね。「そうか、当然、負傷者も多かっただろうから、淀城に入れなかったのが、かなり痛手だったんだね。」 そう言うことだね。

「でも、新政府軍は、このお寺には攻め込まなかったの?」 野戦病院だからと言うよりも、七卿落ちの際、このお寺にも寄られて、観音様にお参りされたからとか。「そうなんだ…って、戦闘中に、そんな細かいこと、気付く?」

まぁね。さらに、一般の戦闘員まで含めて、野戦病院と言う概念を持っていたかと言うと、疑問だからね。でも、でも、実質的に野戦病院だったって事実から言って、お寺さんがどれだけ頑張ったかってことが、分かるんじゃないかな。「そうだね。」

大勢の 沖田総司が 見送りて

長円寺。

長円寺さんの、門の横っちょの掲示板に、新撰組一番隊組長、沖田総司の辞世の句が、掲示してあった。

動かねば 闇にへだつや 花と水

意味も、書かれてあった。もう動けない私は、闇で遮られたあの世から、華々しい活躍をされる皆さんを、三途の先から見守っています。「ここで、詠んだの?」

いやいや、沖田さんは、鳥羽伏見の戦いの時は、病で動けず、先に大坂に行っていて、療養してたみたいだね。この句自体も、本当に沖田さんが詠んだかどうか、怪しいようだけどね。「そうなんだ。」

でも、ここに書かれている句の意味は、まさに手傷を負い、動けなくなって、野戦病院に収容された幕府軍の兵士たちの心なのだろうね。涙。

信号と 同じ目線や 川の跡

淀大橋。

ここは、かつてあった木津川に架かる淀大橋の北側の橋詰。「ホント?」 多分、おそらく、そうかなぁ〜っと。「どんだけ弱気なの?」

まず、地図をじ〜っと見ると、なんとなく、一面田んぼの中に、久御山町役場あたりから、宇治川を渡って桂川に通じる帯、住宅やら事業所、工場の帯が見えてくるね。その帯が、写真。「ふ〜ん。」

で、写真で見えている信号のある左右の通り、この周辺は久世郡久御山町。挟むように、手前と向こうは京都市。「そうなの?」

さらに、今、立っているところが堤防の上なので、ここからは、下り坂。ちょうど前の交差点の信号機の高さと視点が、同じかな。「確かにそうだね。じゃぁ、信号から向こうは、やっぱり、川だったの?」

見えている道は、真っ直ぐじゃないけど、そのまま進むと、ここと同じくらいの高さまでの上り坂がある。「ふん、ふん!」ここから、そこまで直線距離は、約290メートル。「淀大橋の長さは、確か250メートル⁉︎ 凄いね。一体何軒の家が建ち並んでいるのかな。大河だったんだね。」

振り向けば 対岸見えぬ 大河かな

淀大橋。

「ここが、対岸なの?」そう…だと思う。写真左右の道が、堤防かな?まっすぐ来た道は、ここで随分、高くなってるね。

「でも、対岸が見えないのは、家が建てこもっているからじゃないの?」ごもっとも。

石清水 詣でか桜か 信号か

片側ダダ混みの宇治川御幸橋。

正面の小さなお山が、石清水八幡宮。「平安末期から、伊勢神宮と並び、二所宗廟といわれる神社だね。」

そう。そして、手前の右側に分かれている脇道の横断歩道、そこから先が宇治川を渡る御幸橋。「来た道:京街道が、宇治川を渡る橋ということは、昔の淀小橋?」

そうだね。昔あった淀小橋は、全長140メートル。それに対して、この御幸橋は、266メートル。「随分と、大きくなったんだね。」

まぁ、橋自体の大きさもさることながら、淀城の北側を流れていた宇治川が、この地点まで付け替えられたということの方が、驚きだね。「まったく。」

花あれば 名所旧跡 など無くも

背割の桜。

「いゃぁ〜、凄いね〜。スケール、大きいね〜。」気持ち、いいね〜。1400メートル、250本の染井吉野が続いているそうな。

「ここへ来るまでの記事で、宇治川や木津川の付け替えの話が出ていたから、ここも、一見、大昔からあるようで、実は新しいの?」

そうだね。大洪水があって、川の付け替えを行ったのが、明治末。再度の大洪水による河川改修でこの背割の堤防ができたのが大正時代。「やっぱり、結構、新しいんだね。でも、それくらいの樹齢でも、堂々としたものだね。」 いやいや…。「…?」

先祖から 祖父母両親 同世代

背割の桜。

堤ができた時に、植えられたのは、松。「えっ? そうだったの? これ、もともと、松並木だったの?」

まぁ、これも見事な松並木だったらしいけど、昭和40年代に害虫のせいで、松が枯れだしたそうだ。それから、昭和50年代に桜への植え替えが行われ、一般に公開されるようになったのは、昭和63年だそうな。「たった、30年ちょっと前の話なの?」 そう!

「すごいね。まったく何も無かった所でも、花だけで超有名な名所が、造れるんだね。」

ゆく人たち 一人ひとりが 主役にて

背割の桜。

いやぁ〜、まぁ〜、すごいね。「ホント、いいね。」

博物館や美術館だと、あくまでも作品が主役って感じで、それを鑑賞するのに、みんなが列をなしてるけど、ここは、逆だね。「確かに。一人ひとりが主役で、桜の方が次々に、あでやかな姿を見せてくれているようだね。」

もうひとつ 同じ名前の 御幸橋

木津川御幸橋。

「同じ名前?」そう、先ほど渡ったのが、宇治川の御幸橋。今、渡っているのが、木津川の御幸橋。「なんとね。」

昔の名前でいうと、淀小橋と、淀大橋だね。「今、渡っている方が、昔の淀大橋ということだね。現在は、どちらの橋が大きいの?」

さっきも話の中であったけど、淀川本流:宇治川の御幸橋は266メートル。一方、木津川の御幸橋は355メートル。大小は、昔と変わらないね。

ごこうでも みゆきであっても 今はただ

木津川御幸橋。

「この橋は、何て読むの?」ごこうばし…だね。「みゆき…じゃないんだね。」そう、ごこう…は、上皇、法王、女院さまが外出される時に使い、みゆき…は、それに天皇も含む時…かな。

「なんとなく、言葉の意味はわかったけど、この橋は、なんで、ごこう…なの?」すわぁ〜?「おいっ!」

大河なる どこの雨水 集めてか

木津川御幸橋。

「淀川本流より大きい木津川って、どこから流れてきてるの?」

三重県からだね。「なんと!三重県…?東海地方?名古屋の隣の?う〜ん…、どうも、感覚的に、理解できないね。」

店並ぶ 参道の先は ケーブルカー

京阪電車の石清水八幡宮駅前。奥に行くと、石清水八幡宮へ登るケーブルカーの駅がある。「へぇ〜、ケーブルがあるんだね。」

まぁ、先ほど渡ってきた橋の名前が、御幸橋、おそらくは帝が来られる時に渡る橋…的なところからつけられた名前なんだろうけど…、その厳かな気配を進むと…。「ケーブルカー…ね。」

二所宗廟の神社だけど、敷設に関しては、違和感なかったんだろうかね。「参拝者が多かったから、雰囲気はとても賑やかで、今とは違ったんじゃない?」う〜ん、そうかもね。

なーるほど 駅前広場の モニュメント

京阪石清水八幡宮駅前。

「これは、何? …、竹…かな?」多分、竹みたいだね。「おいしいのかな?」 いや、そっちじゃなくて、エジソンの白熱球じゃない?

「エジソン?」 そう。白熱球の実用化を目指していたエジソンが、フィラメントに使う素材に選んだのが、ここ、八幡の真竹。「なんで、日本の八幡の竹? 縁もゆかりもないアメリカ人にとって、世界中から八幡を探すのって、無理あるんじゃない?」

何千種類もの素材を試していた中で、お土産でもらった扇子の竹を試したら、それまでの5倍くらいの200時間使えた。そこで、竹に絞って、中国や日本でさまざまな竹を調達して試した結果、八幡の竹がさいようされた。「どれくらいの時間、使えたの?」 1200時間。「すごいね。」

以来、13年間程度、八幡の竹がフィラメントのメインとなり、世界の夜を明るくしたことになるね。「なんとね。」

乗るものも 制服さえも 異なりて

京阪石清水八幡宮駅前交番。

「ちょっと、お巡りさん、呼んでいいかな?」 えっ、どうしたの? どうしたの? 「道を聞くふりをして、一緒に、写真、撮ろうかと…。その案内板。」

まさか、このカッコではないでしょう。馬にも乗ってるし。しかし、見れば見るほど、交番を表す絵じゃないよね。

三川を またいだ向こうの お山かな

八幡市科手。

山が見えてるけど…。「それが、どうしたの?」おそらく、あの山って、対岸の山なのかな?「対岸?」

家並みの向こうに、渡ってきた木津川、宇治川、そして桂川が流れていて、見えてる山は、天王山。

「秀吉さんと光秀さんが戦った山崎の合戦の?」そう。「家々の裏山にしか見えないけど?」おいっ!

諦めぬ 土手のすぐ上 空ばかり

二宮忠八飛行器工作所跡。

「二宮忠八って言うと…、動力飛行機の開発を目指していた人。資金不足でなければ、ライト兄弟よりも早く、飛行機を飛ばしていたかもしれない人。」そう。

「ここで、開発に取り組んでいたの? 知らなかった…。」 土手の向こうは、木津川の広い河原が広がっているから、そこで、いろいろ試験を繰り返したのだろうかね。

ちなみに、地図見てたら、八幡市内に、飛行神社って言うのがある。なんで空港も何も無い、飛行機と何の縁もない所にあるのか、不思議だったけど、この神社は、二宮忠八が飛行機開発の草創期に事故で亡くなった人達の慰霊のために、造ったそうな。「いのちをかけて、開発に臨んだ気持ちが、一番分かる人なんだね。」

足止まる 鎮守の杜の 変電所

豊影稲荷大明神。

「なんか、すごくない?」そうだよね。鳥居があり、祠があり、神域のようでいて、さらにその奥に、これらを包み込むようにそびえる建物。「しかも、廃墟っぽい雰囲気を出してるから、神社と合わせて、独特の気配を漂わせているね。あの建物は、何?」

う〜んと…、京阪電車の変電所みたいだね。「なんだ、急に、雰囲気、飛んじゃったね。」

土手の道 歩く覚悟で 来たけれど

豊影稲荷付近。

「あ〜、このあたり、雰囲気いいね。」伏見を出てから、結構、だだっ広いところを歩いてきたけど、こういう感じもいいね。

「ここは、もう、大阪府?」まだだね。この先の橋本を越えたら、大阪府…というか、河内の国だね。「河内の国は、初めてだね。」

歓楽街 ここに来るには 船がいい

橋本渡船場跡。

「歓楽街?」そう。写真手前で、街道は、90度左に曲がっているんだけど、そこから先が橋本の町。写真には、土手しか写ってないけど、ここらあたりが淀川対岸への渡船場のあったところ。「対岸は、山崎?」そう。

今は、この辺り、約12キロに渡って、橋もなんにも無い状態だね。「歓楽街への導線として、一度舟に揺られてっていうのが、演出的にも良かったのかもね。」

時は今 昭和三十 年代で

橋本。

ここは、京都府八幡市、すぐ南が大阪府枚方市。「こんな府境の地に歓楽街があったって、知らなかったね。有名なの?」

有名だったんじゃ、ない…かな?五社 英雄監督の映画、鬼龍院花子の生涯…のロケ地としても使われていたようだね。「なんと!そうなんだ。どのシーンで、登場するの?」いや〜、見てないからわからないんだけどさぁ。「おいっ!」

歓楽街 草の空き地も ちらほらと

橋本。

「ところどころ、空き地も目立つね。」そうだね。戦前、昭和一桁の時代で、一番賑わっていたときには、貸座敷90軒、遊女600人がいたとか。「すごい人数だね。」

しかも、今の八幡市、当時の八幡町にとっては、遊郭からあがる税収は、町民税の三分の一を占めるほど多かったらしい。「ほ〜、とんでもない…というか、賑やかだったんだね。」

減る家が 増えるからとて 嬉しくは

橋本。

なんとなく、空き地が目立つ中で、目を引く看板があるね。「なんの看板?」

高層マンション建設反対。「単に、人、家が増えるからイイというものでもないのよね。」

三川が 流れる前で 水嫌い

水嫌地蔵。

「水嫌い?」そう、昔々…と言っても、明治のことだけど…。「明治の昔話?」

井戸の底から出してくれという夢告を見た人が、井戸ざらえをすると、お告げのとおり、地蔵さまが、おられた。「なんとね。本当に、おられたんだ。」

引き上げて、丁寧にお祀りしたのが、このお地蔵さま。以来、この近辺は、大河のそばにもかかわらず、水害にあうことは無いそうな。

名水や 天下御免の 白湯の寺

西遊寺。

「白湯(さゆ)?」そう。秀吉さんが、このお寺に寄られ、お茶を所望したところ、白湯を出されたそうな。「ほう。」

で、秀吉さん、湯たくさん茶くれん寺…と、言われたとか。湯澤山茶久蓮寺だそうな。「こんなこと言うのは…嫌味というより、機嫌が良かったから?」

どうも、山崎の合戦で勝利した後の話のようだから、かなりご機嫌が良くて、しょうもないこといって、周りを笑わせていたんじゃない?

「石田三成の時のように、もう一杯…って、言ってたら、和尚さん、どうしてたかな?」ぜひ、言って欲しかったかな。

何百年 大河の向こうを 張り続け

橋本樋門。

「何百年?」そう。最初に樋門を造ったのは、1700年代、江戸時代だそうな。「樋門って、小河川から大河川に合流するところにある、逆流防止のための可動堰だよね。」

今、通ってきた橋本は、毎年のように、水害にあっていたようだね。「残念ながら、大河のそばは、水害がつきものだね。」水害は、きついよね。心が折れるよね。

昭和40年代初めに、それまでの木製のものから、鉄製のものに変わったようだね。「ホントに、何百年だね。」

近くとも はるかなるかな 天王山

淀川。

手前の道路の向こうは、淀川。ほぼほぼ、この辺りで、桂川、宇治川、木津川が合流しているんだと思う。「広大だね。」

そして、奥に見えてる山の右端が、天王山。「サントリーの山崎の蒸留所も、見えてるね。」

しかし、今までの話にも出てるけど、この辺り、橋が無いから、対岸は、まったく別の生活圏なんだよね。「でも、それを隔てている淀川は、実は昔は京都と大阪を結ぶ大動脈だったってのもおもしろいね。」

海舟も 背中からとは 予期出来ず

楠葉台場跡。

幕末に、全国で多く造られた台場のうち、内陸部の川沿いに設けられた三つの台場のうちのひとつが、楠葉台場。「あとの二つは?」対岸。「なんだ、全部、この辺りなの?」

外国船が、淀川を遡って、都に攻め上った場合を想定して、勝海舟指揮のもと、造られたようだね。「そういえば、去年、西国街道を歩いた時に、対岸の台場も寄ったね。」

そう。鳥羽伏見と淀で押された幕府軍は、この楠葉台場で立て直そうとしたけど無理だった。「まぁ、大阪湾から川筋を船で来る敵を想定しての陣地なのに、反対の京都から陸路で攻められたんだからね。」

それに、対岸の高浜台場の津藩の裏切りもあったからね。「結局、大坂まで撤退したんだよね。」

子等の声 バットの音と 鳥の声

楠葉台場跡。

「国の史跡…だけど、なんにも無いのかな?」みたいだね。横っちょの京阪電車を通すときに、堀なんかも無くなったようだね。

「ちょっと広めの公園…って、感じ?」一応、甲子園球場と同じ広さがあるみたいだね。「結構、あるんだね。」

まぁ、中途半端に何かあるよりも、何もないから、子供たちが遊んでいて、いいんじゃないかな。

家続く 丘への道の どこかにか

楠葉宮参道商店街。

楠葉の宮へ行くべく、街道を外れたけど、この道で、あってるのかな?「楠葉宮表参道商店街…って、あるから、間違いないよ。」

でも、見たところ、突き当たりの丘の上まで、ぎっしり住宅で詰まってるけど?「碑だけだったりして…。」

突然に 軒の続きの 鎮守かな

交野天神社。

住宅地…、余すところなく、開発されたって感じの坂道を登ってくると…。「登ってくると?」

この杜。「突然現れたね。」宅地開発の波の中、少しだけ、残ったって風かな。

「ここが、楠葉の宮?」そうであり、交野天神社でもある。

時代を 逆にくぐって 行くような

交野天神社。

鳥居から中に入ると、結構、奥深い?「神社の境内って言うよりも、原始の森的な感じ?」

天神って名前だから、撫牛さんがいるのかと思いきや、違うものがいるね?「えっ?何?なに?どこ?どこ?」参道真ん中あたりの右端。「??」

いくつもの 歴史がまだらに 混じり合い

交野天神社。

ほら。「ね、こ、くん…ですか。」白黒ブチ猫だね。牛さんがらだね。

「あっ、それで、天神、道真公の神社に必ずある、撫牛さんの代わりの猫なの?」そう…いやいや、関係ないと思うけど。

天帝を 祀りた聖地 伝承し

交野天神社。

「この神社の祭神は?」光仁天皇、天児屋根尊、菅原道真公。「え〜っと…、光仁天皇…って言うと…。」

桓武天皇のお父さんだね。「どうして、光仁天皇が祀られてるの?」桓武天皇が、都を、平城京から長岡京に遷都したあと、実現できたことを感謝するべく、天帝たる父の帝に、感謝して祀ったようだね。

「なるほど…、でも、どうして、ここに?」中国では、毎年、冬至に、都の南に天壇を設けて、皇帝自らが天帝を祀る儀式を行なっていたそうな。それに倣って、桓武天皇も、都である長岡京の南のこの地で、天帝を祀ったと言うこと。

「…ということは、平安京ができる前から、ここに祀られているってことなのね。」そうだね。

本殿より さらに高き ところには

交野天神社。

この神社、すごいね。本殿の横から、さらに奥へと続く道。さっきの参道よりも、狭くって、より原始の森っぽい道をゆくと、新たに社が。「末社?でも、本殿よりも、奥で、より高い所に祀られてるね。」

案内板によると、末社:貴船神社。楠葉の宮の跡らしいね。「そう言えば、ここへ来る参道の商店街も、楠葉宮表参道商店街…だったよね。楠葉の宮って?」

この丘で 今に続ける 天子立ち

交野天神社。

楠葉の宮っていうのは、第25代の継体天皇が、即位して、5年間都だったところだね。

「西国街道で、二か所も御陵にお参りした天皇ね。確か、今の天皇陛下から、確実に血統が繋がっていると言える最初の天皇なんだね。」

ここは、始まりの地、ってとこかな。「なんか、すごいところのような気がしてきたね。」

月なくも さまざまな花 咲きほこり

鏡伝池。

閑静な住宅地の中にある公園だけど…。「人、多いね。中に入ると、花もいっぱい。」

昔は、観月の名所でもあったようだね。池も、もっと大きくてね。

くもらじな 真澄の鏡 影そうる

楠葉の宮の 春の夜の月

(藤原実経)

「う〜ん、引退してから、それまでの自分の人生を振り返っての歌のように感じるけど…。」…わかるような気もするね。

楠葉には 歴史に残る 美女がいて

京阪電車樟葉駅。

「美女って、誰?だれ?女優さん?」…う〜ん、じゃないね。職人さんかな。「それ、誰が、言ってるの?」後白河法皇。「は〜?その美女さん、何歳?」840歳くらいかな。

楠葉の御牧の土器作り

土器は作れど娘の顔ぞよき

あな美しやな

あれを三車の四車の

愛行輦に打ち載せて

受領の北の方と言はせばや

(梁塵秘抄)

梁塵秘抄は、後白河法皇が編集したもので、平安時代末期に流行っていた歌謡集だね。「この娘さん、よっぽどの美人さんだったんだろうね。」そうだね。今に語り継がれているからね。

「う〜ん、せめて、名前が伝わっていたらね。」でも、有名な清少納言や紫式部でも、本名は伝わっていないからね。「確かに、そうだね。」

向こう岸 用はなくとも 大動脈

「あれは…、橋脚?ここ、新しい橋が、できるの?」そうだね。「じゃ〜、対岸どうし、行き来出来て便利になるよね。」でも、淀川の両岸を結ぶ橋とは、違うんじゃないかな?

「何?それ?見た目では、淀川を跨ごうとしているけど??」新名神高速道路…かな。「あ〜、高速道路ね。両岸じゃなくて、遠くと遠くを結ぶってことね。」

難工事 山越え谷越え 川越えて

新名神。

「難工事??関西地方って、そんなに高い山も無いけど、難しかったの?分かった!地質とか?」いやいや、政治的なもの。「何?それ?」

閣議決定で、計画が出てきたのが、昭和62年。「えらい昔だね。」平城5年に工事が始まった…ので…あるが…。「あるが?」

構造改革の一翼、道路関係4公団の民営化推進委員会委員の猪瀬直樹さんから出された意見が元で、工事の大幅な縮小や、一部区間の計画白紙化の話が出てきた。「構造改革って、悪魔の民主党政権の?」小泉内閣ね。自民党ね。「m(_ _)m。猪瀬さんって、東京都都知事だった?」知事をやる前ね。「m(_ _)m。」

これによって、東名・名神を補完する大動脈となる新東名・伊勢湾岸・新名神に於いて、速度制限120キロ・6車線構造をくずしてしまう。「すでに開通している区間も、80キロ・4車線だったりするものね。なんか、目先の経費削減で、将来的な効果を潰しているような…。」

スーパーな ようでハンディ いつまでも

新名神。

全線の工事着工は、絶望かと思われていたけど、平成24年に国交大臣が、未着工区間の建設の凍結解除を表明。「逆転だね。良かったね。安倍内閣?」野田内閣。「m(_ _)m。」

まぁ、でも、野田内閣としては、着工推進だったわけでなく、建設中止かと思われる発言もあったようだからね。「よく、ギリギリのところから、挽回したよね?」

う〜ん、東日本大震災以降、再度高まった大動脈のダブルネットワークの重要性と、着工している区間よりも未着工区間の方が、費用便益費が高かったせいだろうかね。総合的な地元関係自治体の攻めもあったろうね。

しかし、何もしなかった10年のブランクと、規格を縮小したツケは、大きいだろうね。

また先が 見えないほどに 京阪と

牧野。

「あまり、見た目の変化のない土手の道は厳しかったけど…。「この線路沿いの道も、変化なさそうだね。」まっすぐだよね。「変わった電車でも、通らないかな?」笑。

2022.04.04.:

京阪電車墨染駅から、石清水八幡宮駅まで、てくてく。

2022.04.17.:

京阪電車石清水八幡宮駅から、枚方公園口バス停まで、てくてく。

伏見 > 淀 | 枚方 > 枚方