>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

枚方 > 枚方

おもて道 ひとつ曲がれば 面影が

牧野阪。

「おお〜、いいね。」街道をそれた道だけどね。「なんか、田舎に帰ってきたような感じ?」

そうだね。一面広がっている、田んぼ。そのなかの、ひとかたまりの集落。「その集落の中の狭い道…ってなかんじかな。」いいね。ここも、十分、都会なんだけど、昔の風景は、そのようなものだったかもしれないね。

強運を 絵に描いたなら このように

片埜神社。

「ちょっと、この絵馬、見て!」お、鬼さん…だね。「願いが、強力に、かなうような…。」でも、いい加減な願いなら、怒られそうな…。「確かに。」

片埜神社の創建は、かなり古いね。垂仁天皇の頃だって。「それ…、いつ?」さぁ〜。第11代の天皇の頃だから…。「大昔…ということね。」

戦国時代に、荒廃したそうだけど、秀吉さんが復興。「秀吉さんが?」ここは、大坂城の鬼門に当たるところからきているみたいだね。「なるほど、大坂城鎮護の神社ということだね。」

鬼は内 こんなに強い 味方なし

片埜神社。

「大坂城の鬼門にあって、お城を守るから、絵馬も、鬼さんの顔なの?」

そうだね。それに、実は、大坂城の天守閣の鬼門の石垣に、鬼の顔を彫らせて、この片埜神社と対面させるようにしたとのこと。

「なんと、なんか、人智を越える強力な仕掛けが施されたような。」そうだよね。「大坂城の鬼面の石垣は、今もあるの?」今の大坂城は、徳川家康が造り直したものだから、無いね。でも、ひょっとしたら、地下に、埋もれてるかもね。「それは、今後の発掘調査に、ワクワク…だね。」

異国なる 花の下にて 眠るかな

阿弖流為供養塔。

「こ、れ、は、何て書いてあるのかな?」アテルイ…だね。「アテルイ…、アテルイ…って、蝦夷の族長‼︎」そう。「大阪の人だったの?」いやいや、そんなわけ、ないでしょ!

アテルイは、今の岩手県の平泉の北隣:奥州市あたりの人。朝廷からの討伐軍と戦い、時には数で劣るにもかかわらず、大勝利をおさめたこともあったそうな。しかしながら、長い戦いの末、結局、降伏。「滅ぼされたわけじゃないんだね。」

そう。坂上田村麻呂に付き添われて都に上った。「へぇ〜、都まで、やってきたんだ。」坂上田村麻呂は、アテルイを故郷に戻して統治させるように進言するが、公家達が反対し、この地で斬られた。「なんと!ひどすぎるね。」

咲きほこる桜と、公園で遊ぶ子ども達との対比が、なんとも言えないね。「1200年以上に渡って、伝え、守ってきた人たちにも感謝だね。」そうだね…と、言いたい、ところだけれど…。「?、何?なに?」

伝の字や 花咲き誇り 葉が繁り

阿弖流為供養塔。

この供養塔、あくまでも…伝…だそうな。「伝…でも、いいんじゃない。言い伝えられているんなら。」どうも、言い伝えは、なかったようなんだ。「どういうこと?」

言い伝えと言われるものも、どうやら、近代に発刊された書籍からのものだとか。「そうなの?」

伝…であり、供養塔…なら、目くじら立てるほど、史実に忠実でなくても、いいとは思うけど…。「そら、出来事や、人物に関心をもってもら得るのならね。」でも、物が実在することによって、逆にそれが真実と思われることになる危険性もあるようだね。「なるほどね。そこは、気をつけないといけないんだね。」

この碑の設置も、史実的に確証が無いので、最初の申請から17年間ほど、許可が降りなかったようだね。「そうなんだ。」

本当に 桜なければ 微塵にも

渚院跡。

「ここが、渚院の、跡?簡素な、釣鐘堂と、石碑があるだけだね。」保育所のグランドの横だから、まだ、開放感があるけど、土地自体も、狭いね。

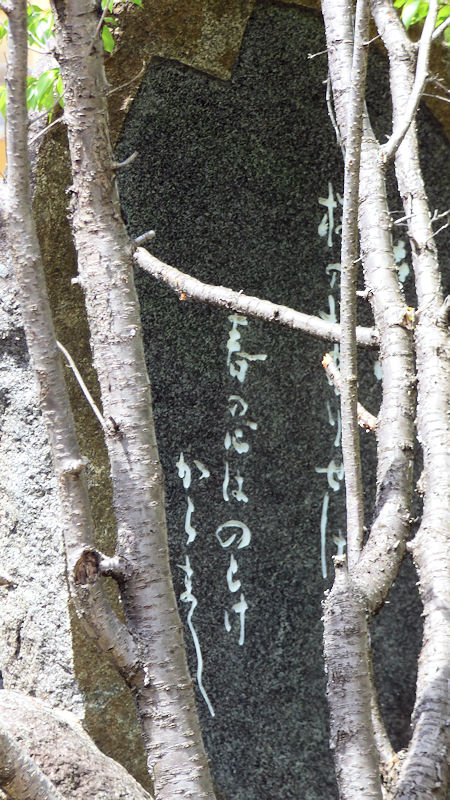

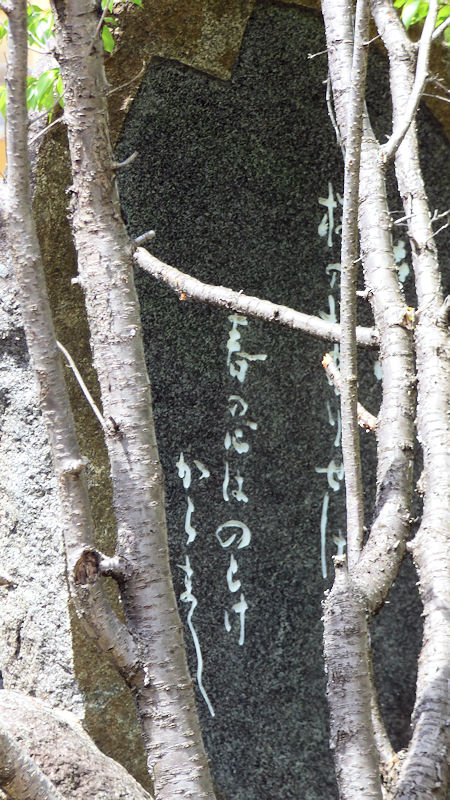

世の中に たえて桜の なかりせば

春の心は のどけからまし

(在原業平)

あまりにも有名な歌だけど、詠んだ場所が、特定されているんだね。「驚きだね。」

百人一首の歌、絶対、こっちの方が、良かったんじゃないかな?「おいっ!」

しかし、なんだね。今、桜のない状態で、ここに、たたずんでも、のどか…だとは、感じないね。「笑。やっぱり、桜が、ないと、のどかさは感じられないよね。」

いっときに 咲いて散れども 年越せば

渚院跡。

「渚院…って、いうのは…。」文徳天皇の第一皇子・惟喬親王の、別荘みたいなものかな。「第一皇子…?」ではあるけど、母親が紀氏で後ろ盾としては弱く、天皇にはなれなかった人だね。「長子で生まれて…までは、幸運で、はなやかで、良かったのにね。」

藤原氏を母に持つ第四皇子が清和天皇となったあとは、詩歌に没入されていく。ここ、渚院にも、毎年桜の時期に来られて、酒を呑みながら、歌を詠まれたようだね。

「業平さんは、そのお供?」似たような境遇だから、馬が合ったんじゃなかろうかね。

ところで、街道歩きで、惟喬親王とお会いするのは二度目だよね?「えっ?どこで合ったっけ?」中山道は、愛知川から歩いた時の、愛知神社!「…、はいはい、あった、あった。滋賀県にも足跡あるんだと、驚いてたよね。」

地味なよで 業平よりも 遠くまで

渚院跡。

惟喬親王、ここの川向かいの水無瀬にも離宮があり、晩年の隠棲後は、京都の大原や小野など、北山の奥に住まわれた感しかないけれど…。「けれど?」

親王の伝説は、広く、滋賀、奈良、三重、福井、石川、神奈川から福島にまでおよぶ。「すごいね。いったい、どんな伝説?」

特に知られているのが滋賀県。ロクロを使って、木の器などを作る技術を教えたということで、その職人集団:木地師の祖と言われ、木地師たちは、材料となる木々を求め、全国に広がっているそうな。

丘の上 陣屋を造れば 城となり

御殿山。

「これは…、神社?」そうみたいだね。御殿山神社だね。と、同時に、陣屋跡もあるようだね。

淀藩永井家の分家の藩の陣屋で、下野、播磨、信濃、武蔵から、最終は美濃の加納で落ち着き、維新を迎えたようだね。「本拠地は美濃加納で、ここは、飛地の領地の陣屋が合ったってことね。」

幕府「おいっ!何、築城してるんだ‼︎」

永井「えっ?丘の上に陣屋建てただけ!」

幕府「…そうくる?」

何てね。

眺むれば タワマン八幡 比叡山

御殿山。

「あれ、見えてるのは、何?」頭が二つに分かれているビルは、楠葉駅前の、楠葉タワーマンション。「山より、高く見えるね。笑。」

その後ろ、緑の稜線の右端の方が、石清水八幡宮。そして、一番後ろの稜線、ふたこぶになっているのが、比叡山。「えっ?京都の街の鬼門:北東の延暦寺のある比叡山??」おそらく…。「ち、近すぎない??」たぶん…ね。

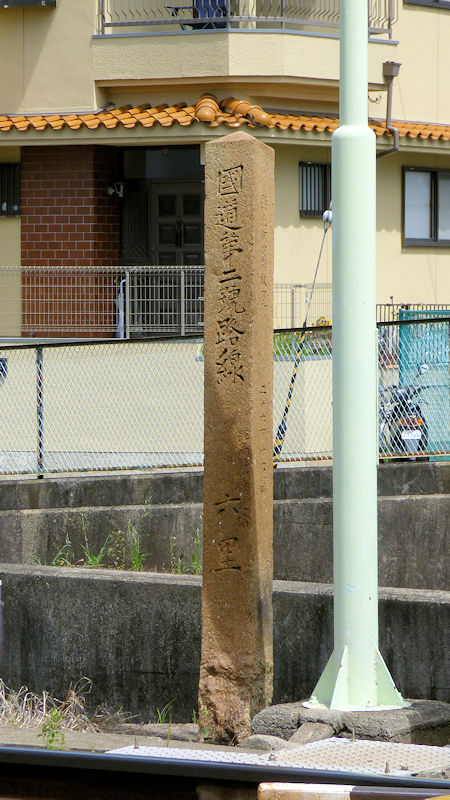

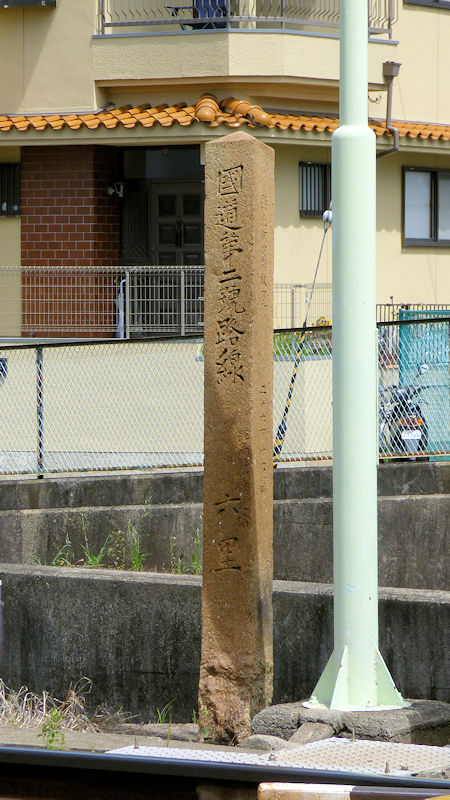

旧街道 その名も国道 第二号

国道二号碑。

「今の国道ニ号は、大阪市梅新交差点から、北九州市門司までだよね?」そう。ここにあるナンバーは、昔のカウントの仕方だね。「むかしは、違ったんだ。」

この石碑は、明治国道と呼ばれるもので、東京の日本橋から大阪港までが、国道二号と指定されていたようだね。「ふ〜ん、昔は国道二号だったんだ。じゃぁ、国道一号は、どこだったの?」東京から、横浜港までね。

「そうか、最初は、首都から日本を代表する港までを結んで、ナンバリングされてんだね。」その通りだね。「これ、残ってるのは、貴重だよね。」

供養かな はたまた自身の 逆修か

和田寺。

「地名じゃ、ないよね?」和田賢秀が再興したからかな?「和田賢秀って?」小楠公:楠木正行の従兄弟で、正行のもと、北朝相手に連戦連勝で、武勇を轟かせた強者だね。

「再興したのは、倒してきた敵方の供養という感じ?」いやいや、そうではないんじゃないかと思うね。「??」

多分、幼くして、父楠木正季を湊川で亡くし、四條畷で討ち死にした時でも、二十歳前後なんじゃないかと。「むっちゃ、若いね。」

武名を高めた北朝との連戦も、討ち死にの一年程度前からの話だからね。連戦中に、お寺の再興も無いだろうからね。「敵の供養じゃないか…。」

あるとしたら、湊川で散った父と一族の供養、あるいは、この先、避けられない戦に対する自身の覚悟だろうかね。「余計に、凄まじいね。」

一歩二歩 誰も無くても 笑顔へと

和田寺。

「う〜ん…、分かった!あの小僧さんみたいなキャラだね?」そう。

こうやくん…だね。高野山開創1200年に誕生した平成の高野聖だね。特技は…なんと…。「なんと?」出会った人全てを笑顔にする…ことだそうな。「お見事!そのまま…、笑顔になっちゃってるね。」

王朝の 物語の地 軍需の地

禁野。

「この景色の中では、両方とも、無理ありすぎでしょ!」まぁ、そうだよね。

「王朝の物語の地っていうのは、業平さんとか、惟喬親王のこと?」その通りだね。このあたり、朝廷の狩場で、一般の狩猟は禁じられていたので、地名も禁野と、なったようだね。「きんの?」きんや!

「軍需の地っていうのは何?」明治の中頃から、陸軍の火薬庫が建てられたのに始まり、昭和13年には、砲弾や火薬の製造所も造られたそうな。

「とても、とても、想像できないよね。」

トロッコや 東西南北 手で押して

禁野火薬庫跡。

「これは…、いったい…、何?」棒状のものは、コンクリートの枕木だね。「レールが敷かれていたのかな?」そう。

中央の四角い所は、方向転換の転車台だね。「機関車庫の転車台の小さいやつね?」そう。弾薬などを運搬するのに、手押しの台車を押していたようだね。

「なんか、面白そうだけど、運搬するのが、弾薬…というのがね。振動でさえ、気にし出したら…恐ろしいよね。」

火薬庫の 跡地は命 救う地に

禁野火薬庫跡。

「あの建物は?」市立枚方市病院だね。あの病院も、団地群も含めて、みんな火薬庫と製造所だったのかな。「かなりの広さ、大きさだね。」

そう。その大きな火薬庫群が、爆発したことが、あったそうな。「??」

明治42年、ダイナマイトの自然発火で爆発。負傷者10名。家屋の全半壊、約1500戸。「とんでもないね。」

昭和14年にも、砲弾解体中に、爆発。淀川対岸の高槻市まで、被害が出たそうな。死者約90名、負傷者約600名、全半壊約800戸、被災世帯約4400世帯。

「これまた、とんでもないね。こんな事故があったって、全く知らなかったけど…、これ、陸軍だから、情報統制とかで、内密にしたとか?」いや〜、4時間に29回も爆発して、爆音は大阪・京都一帯に響き渡り、鎮火に2日かかったらしいから、隠すなんて無理なんじゃない?

2回目の事故があった3月1日は、枚方平和の日に制定されてるね。

子ら家族 安心支える イメージに

枚方市市民病院。

元は、禁野火薬庫の跡…と、言うより…。「言うより?」開院した時は、旧陸軍の建物を改装して使われたみたいだね。「そうなんだ。イメージ的には、合わないけど、軍の建物なら、頑丈だった?」

いやいや、冬は冷たい隙間風、雨が降れば雨漏りで、大変だったらしいね。初期の病床数ほ26床だったけど、今では335床。「市民の安心のよりどころだね。」

機関車の 記憶もだんだん 薄くなり

平和ロード。

「これは…、機関車?」おそらく、そうだね。ここは、禁野の火薬庫に乗り入れていた貨物線の廃線跡みたいだね。

「なるほど…、だけど、どこの線路と繋がっていたの?」今の学研都市線だね。津田駅の北側あたりから、伸びていたのかな。国道307号線が廃線跡かな。

「今、歩いてる所は、遊歩道みたいになっているんだね。」

弾薬を 運んだ道に 花が咲き

平和ロード。

この遊歩道、なかなか、いいね。「どういうところが?」

もっと、狭いのかと思っていたんだけどね。遊歩道ギリギリまで家屋が建っていてって感じ。「実際は、両側に一車線ずつ車道が走っていて、開放感があるね。」

石畳も、流れる川のようで、いいね。このカーブ。所々、波紋が広がようなデザインもイイ。「そうだね。水の流れを感じさせるね。」

業者さんじゃなくて、近所の方が手入れしているっぽい花壇も素敵だね。「ベタ褒めだね。」

石畳の間から、草が生えてきているのも、わびしくって…。「おいっ‼︎」

子供らが 遊んでるだけの 平和かな

平和ロード。

いいね、この像。「この道、誰も、歩いていないんだけど、この像があると、明るい雰囲気がするよね。」

平和ロードって名前だけど、抽象的な像よりは、この方がいいよね。「子供たちが、安心して、無心で遊べるってのが、まさに、平和だね。」

塔伽藍 何もなくても 大寺院

百済寺跡。

「百済…、むちゃ、古そうな名前だけど、古そうなわりに、境内の跡地が、すごく広いね。」

南門から入ると、中門と金堂が回廊で繋がっており、その回廊の中に、西塔と東塔がそびえる。金堂の奥には、講堂と食堂。それら建物の四方には、西北院、西南院、東北院、東南院の区画があったそうな。奈良の有名な寺院に匹敵するような、大寺院だね。

「いずれかの建物の一部の跡が、発掘されました…とかじゃなくて、丸々全部の跡が残ってるの?」そう。大阪府下では、大阪城と並ぶ特別史跡。

「お寺は、無くなっているのに、よくまぁ開発もされずに残したね?」一面熊笹に覆われ、立ち入れないほど雑木が茂っていたようだね。「なるほど。ある意味、禁足地、聖域だったんだね。」

異国しも みんな次々 集まりて

百済寺跡。

百済と言う国は、朝鮮半島の南西部にあった国だね。660年に唐・新羅連合軍によって滅ぼされた。「白村江の戦い?」いやいや、その3年前。「えっ?そうなの?」

その時、日本にいた百済最後の王の王子: 豊璋が国に帰って遺民たちと立ち上がり、これを支援して朝廷は軍を派遣したが、白村江で大敗し、百済は完全に消滅する。しかし…。「しかし?」

日本にいたもう一人の王子:勇(善光)は、そのまま、日本にとどまり、難波のうちで、住居地を得た。今のJRの桃谷駅周辺だろうかね。「確かに、貨物駅で、百済駅って、あるよね。」

その後、持統天皇から百済王(くだらのこにきし)という氏姓を与えられ、他の主要豪族並みの待遇を得だようだね。「よかったよね。血脈は残ったんだ。」

そう。想像だけど、王の子孫が残ったってことは、百済滅亡時の遺民も、異国ではあるが、集まりやすかったんじゃないかな。

異国にて 残りて栄え 溶けてゆき

百済寺跡。

百済王氏は、その後、陸奥守となった敬福のとき、陸奥より産出した黄金を聖武天皇に献上。大仏建立に大貢献し、より高い位を授かり、中央の官僚に任命される。「すごいね。」

そして、次の孝謙天皇のとき、本拠地を難波から、ここ、枚方に移し、百済寺を建て始めたようだね。「なるほどね。国が滅びてからのことを思うと、百済寺の建立時の思いは、格別のものがあっただろうね。」

でも…。「でも?」百済王氏も、朝廷の記録には、戦国時代くらいまで、登場するらしいけど…。「だんだん、一般の人たちの中に、溶け込んでいったってことね。」そう。

一族の 神から土地の 神様へ

百済王(くだらおう)神社。

「百済寺のすぐ隣には、百済王神社があるんだね。」隣というか、百済寺の西南院の位置、元々の境内の中だろうかね。

「神社の方は、ずっと、続いているの?」う〜ん、よくは分かんないけど、一旦は、百済寺と同じく、完全に荒廃してしまったんじゃないかな。「ちょっと、寂しいね。」

でも、逆に、その時点で、土地の神になったんじゃないかな。「なんと?」後々この周辺の人々、今の氏子の先祖の方達が、五穀豊穣や、災害・疫病退散を祈る際に、もと、何か祀られていたらしき跡の鬱蒼とした森に、土地の神を感じたんじゃないかな。「なるほどね。何となく、わかる気がするね。」

だから…というか、主祭神の百済国王と共に牛頭天王(素戔嗚尊)、相殿や末社には、稲荷神や八幡神ほか、お馴染みの神々が祀られているね。

天之川 年に一回 通るのは

鵲橋。

「もちろん、牽牛と織姫‼︎」残念でした。答えは、紀州藩の大名行列。「何で、そうなるの?」

江戸幕府は、防衛上、あまり河川に橋を架けさせなかったので、ここも、橋は無かった。しかし、参勤交代で、紀州公が通るので、仮橋を架けたそうな。「御三家だから?だったら、その御威光で、他の河川にも架けてよって言いたいね。」

ちなみに、仮橋は、通行料を取ったので、銭取橋と呼ばれたそうな。「なんかもう、見上げる夜空の七夕伝説を連想させる橋を、地上に叩き落としたようなネーミングだね。」

歌詠みの ために名前を 付けたよな

鵲橋。

この川は、天野川(あまのがわ)。架かる橋は、鵲橋(かささぎばし)。「いかにも、歌を詠んでくださいっていう設定だね。今までに、どんな歌があるの?」

かささぎの わたせる橋に おく霜の

白きを見れば 夜ぞふけにける

(大伴家持)

「それ、連想した歌でしょ?それに、七夕に霜?これ、確か、宮中で詠んだ歌?この土地は、全く関係なし?」ごもっとも。m(_ _)m。

この鵲橋自体は、明治になって架けられた時に命名されたようだから、この橋から詠まれた古い歌は無さそうだね。

七夕の 話も酒の 肴にて

鵲橋。

天野川で、詠んだ歌と言えば…。

狩り暮らし たなばたつめに 宿からむ

天の河原に 我は来にけり

(在原業平)

「やっぱり、惟喬親王と在原業平のコンビだね。」そう、伊勢物語にある、天の河で、惟喬親王の求めに応じて詠んだ歌だね。

しかし、なんだね。伊勢物語のこの渚の院の段、惟喬親王は、呑んで気ままに業平に無茶振りし、同行の紀有常は、呑みながらも気が張った状態で親王の代わりに返歌を詠むけど、業平さんは、親王同様、呑んで気ままであるにもかかわらず、無茶振りされてもしっかり歌を詠む…そんなふうに見えるね。

「う〜ん、うらやましいような、そうでないような…。」立場と才能によるね。

国道が 新設されて 枡形に

東見附。

「あの〜、これ〜、枡形?」違うの?「確かに、歩いてきた道は、枡形だけど…。」だけど?

「地図で、上から見ると…。」見ると?「旧街道は、まっすぐ通っています。」はい。「天野川も無視して、まっすぐ通っています。」そうだね。

「ところが、天野川には、橋は、架かっていません。」困ったね。「そこで西に少しずれて、新道の鵲橋をわたり、再度、ずれた分だけ、戻ってきました。」う〜ん、枡形じゃ、ないね。m(_ _)m。

見附から 古き町屋が 続くかと

東見附。

お〜、久しぶりの、古い町屋だね。「ここからが、枚方の宿何だね。」ワクワクするね。

東見附の問屋だね。建物自体は、幕末のものらしいね。「幕末からでも、よく残ったよね。ここまでの道筋で、色々出てきた話、鳥羽伏見の戦いだとか、禁野火薬庫の爆発とか、潜り抜けてきたんだよね。」

なんの、それだけじゃ、ないみたいだね。「何があったの?」近年の改修の際に、屋根裏から鮒のミイラが発見されちゃらしいね。「それ、どういうこと?」

明治18年の淀川の洪水時に、天野川の堤防も決壊して、軒先まで水に浸かったらしいから…。「その時の鮒?なんとね…。」

生活圏 東海道とは 誰一人

枚方宿。

「いや〜、市の中心部に近づいてきたって感じだね。」

昔の宿場の雰囲気は、全くないけど、賑やかさ、雑踏感は、昔のままなのかな?

駅前で ひとり、デンと 気を吐いて

枚方市駅前。

100メートルほど先、奥に見えているのは、京阪電車の枚方市駅。一日の乗降客数は8万人を超えるそうな。「大きい駅なんだね。」他社線との乗り換えの無い単独駅としては、京阪で一番だそうな。

で、手前にある道標だけど…。「建物に寄り添うように…じゃなくて、道路側に、仁王立ちだね。」行き先書いてなくて、街道名があるだけ…って言うことは?「これ、旅人さんのために、わざわざ、設置せれたの?」まさかね。笑。

道幅も 人の流れも そのままで

宗左の辻。

ここは、京街道と、磐船街道の追分け、宗左の辻と呼ばれるところらしいね。「手前から来て、右に曲がるのが、京街道。まっすぐ進むのが、磐船街道ね。」

「宗左の辻…って名前がついてるってことは…、何かエピソードが、あったのかな?」そう、ここには、かつて…。「かつて?」製油業を営む角野宗左さんの屋敷があったので、そう呼ばれるらしい。「それ、エピソードでもなんでもないでしょ!」m(_ _)m。

「まっすぐ行くと、どこへ行くの?」交野から山に入って、邇芸速日命(にぎはやひのみこと)が、天上より降臨されたと言われる磐船神社をとおり、生駒市の清滝街道まで。「天上より降臨…?」そう、その時、乗って来られた磐船が、今もあるよ。「何と…、ここも、歩いてみたいね。」

将軍の あとつぎ出した 家なれば

宗左の辻。

古い地図を見ていたら、この辻付近には、紀州大名飛脚…って、あるね。「分かった!紀州藩お抱え忍者の秘密基地?」いやいや、飛脚って書いてあるし!地図にも乗ってるし。「なんなの?」

一般に普及していた町飛脚に対して、大名家が専属で整えた飛脚だね。七里ごとに、中継所を設けていたようだね。

ざっとみたところ、和歌山から枚方までは、ちょうど7×3里くらいの距離だね。「どれくらいで、江戸まで、行き来していたの?」

通常は、8日、緊急時は4日で、走破していたようだね。しかも、ひと月に3回。「楽チンな仕事かと思いきや…しんどそうだね。」

もうひとつの御三家の尾張藩も、持っていたようだけど、町飛脚に変わっていったようだね。「何度か将軍後継争いに勝ったお家だけのことはあるね。」かもね。

こっちだと 何かしらに いざなわれ

枚方市岡本町。

ビルの一階の薬局が、道まで出て広げている、日用品の価格を見ながら歩いていると…。「何?それ?旧街道を尋ねてるんだから、もっと歴史的なことを考えながら歩いてよ‼︎」m(_ _)m。

ここ、びるの谷間で、歴史的景観、何もないけど、先の方に誘われる感じがするんだけど…、何だろうね。

なんだろう 旧に広がる 宿場感

枚方市岡本町。

古い建物、何にもないけど、旧街道感?宿場町感?

「まぁ、確かに…。何だろうね。」

電線と 電信柱 無いだけで

枚方市岡本町。

「あ〜、なるほどね。電線と、電柱ね。」不思議だね。それだけで、思いっきり、雰囲気が変わるんだね。「すごく明るくって、開放感があるよね。」

いや〜、でも、よく、実行できたよね。「…と、いうと?」だって、見かけ古い町屋とかが連なってるわけでもないのに、計画段階で、この微妙な明るさ、開放感を、よく、予測できたよね。「確かに…、そうだよね。いいね。」

伝説を 現実世界に 繋ぎおく

鈴見が松。見えにくいけど、中央の細いやつ。

「伝説?何の伝説?」う〜ん、浦島太郎と、鶴の恩返しと、天女をひとつにしたような伝説。「…、まったく、話が繋がらないけど?想像できないけど?」

聖徳太子の世のこと、病身の母と二人暮らしの青年:鈴見が、傷ついた鶴を助けて、治療し、ここから空へ帰す。「こ、これが、浦島…?」そう。

しばらくしたら、美しい女性が訪ねてきて、お母さんの看病をし、元気になる。「これが、鶴の恩返し?」そう。

数年後、二人の間に子供ができるが、子供が五歳のときに、女性はここから天に帰ってしまう。「これが天女?」

聖徳太子…だから、1400年くらい昔の話?でも、実際に、飛び立った丘と、いわれのある松が、あるのがいいね。

裏鬼門 念には念の 両大師

一乗寺。

都の裏鬼門に当たると言うことで、鬼門の比叡山延暦寺を開いた伝教大師が、その別院としての寺院を創建。

また、なんと…。「なんと?」弘法大師も天下鎮護祈祷をされたそうな。「両大師が…。すごいね。」

平潟に しては起伏が 息はずむ

万年寺山への道。

「枚方って、元々は、平潟って書いたの?」すゎぁ〜、ネットで検索していたら、昔の表記のひとつとして、出てきたんだけどね。

「雰囲気的には、淀川から、昔の河内湖に流れ込むあたりの干潟って感じ?」でも…。「でも?」

アイヌ語では、崖の上…っていう意味みたいだよ。「なるほど…、確かに、この辺り、ポコポコ丘があるね…って、どっちやねん‼︎」

どっちだろうかね…と、いうか…、現実に照らし合わせてみるに、どっちも正解みたいだけどね。笑。

そびえ立つ 断崖の上に そびえ立つ

田中邸のムクノキ。

すごく目立つ木だね。「ムクノキ…だそうだね。」田中家は、代々続く、河内鋳物師の家だそうで、ムクノキの表面がザラザラした葉は、鋳物製品の研磨に用いられるとされ、ムクノキあるところ、鋳物師あり…とまで言われるそうな。

「なるほどね。単に、こちらのお屋敷に、立派な木がありました…じゃなくて、河内鋳物師のシンボルということも兼ねての大阪府指定の天然記念物なんだね。」樹齢、600年から、700年らしいね。

宿場あり 丘ありこれは ひょっとして

万年寺山。

「ひょっとして?」うん、あんまり、聞いたことないけど、枚方城って、あったのかなって…。

「ネットで検索すると…、あったような感じだね。」ほう〜、そうなんだ。

「まず、場所は、今歩いているところから、南に400メートルほど行ったところにある枚方小学校のあたり…だけど。」遺構も無いから、この丘全体がそうかもね。街道や淀川を監視するなら、南側じゃなくて北側かもね。

「時期としては、室町時代から大坂の陣までだね。秀吉の家臣本多内膳正政康が城主だったみたいだね。」大坂の陣後に、廃城ってことね…って言うか、枚方は、城下町だったともいえるのかな?

茶々に城 乙御前には 茶屋御殿

御茶屋御殿。

「茶々って、淀君?」そう。「じゃ〜、乙御前って?」秀吉さんの側室のひとりだね。

その乙御前のために、ここに御茶屋御殿を建てたようだね。「ここ、眺め良さそうだからね。わざわざ、乙御前のためにって言うのが、特別だね。どちらのお姫様?」枚方城主本多内膳正政康の娘。

「…それって、わざわざ建てたものクソも、実家に建て増ししただけじゃないの?」…確かに、そうとも言えるね。笑。

天下人 侘び寂びよりも 丘の上

御茶屋御殿。

でも、適当な造りではなかったんじゃないかな。「どうして、そう言えるの?」

実は、時代が変わって、徳川の世になってからも、二代将軍秀忠、三代将軍家光も、ここを使ったことがあるらしい。「へ〜、そうなんだ。」

人里を 随分離れて 来たような

意賀美神社。

「何て、読むのかな?」おかみ…じんじゃだね。主祭神は、高龗神(たかおかみのかみ)。「あまり聞いたことのない、難しい漢字のかみさまだね?」

そうでもないと思う。京都の貴船神社の神様と同じだね。水の神様だね。「やっぱり、淀川の近くだからなのかな?」そうだね。難しい漢字の…龗…も、龍の古語みたいで、水や雨を司る神ということかな。

万人の 望みの絵馬は 鈴なりで

意賀美神社。

「いいね。この絵馬。」かわいいし。いい子に、育ちますように…ってのも、いいね。

「すごくたくさんの絵馬が、掛けてあったね。」参拝者、多いんだね。お百度、されてる方も、おられたね。「願い、かないますように。」

稲荷さま 鳥居もいいが 旗もいい

意賀美神社 稲荷神社。

「稲荷社は、摂社だけど、目立つね。」そうだね。境内に入った途端に目が行くもんね。「本殿は、キョロキョロ、見回したけど。」おいっ!

四世紀 四国から石を 取り寄せて

万年寺山古墳。

「えっ?四国って??」徳島の吉野川下流域産のものではないかと、推定されるって、案内板にはあるね。

「文献上の歴史が、あやふやな時代でしょ。どこまでの範囲か分からないけれど、海をまたいで、かなり広い共栄圏があったんだね。」

でも、目の前まで、淀川というよりも河内湖だったとすると、感覚的には、四国はもっと近かったのかも知れないね。「なるほどね。」

掲示板 あることそのまま お願いし

臺鏡寺。

お〜、これは、いいね。「掲示板?」

国豊民安 こくぶみんなん

兵戈無用 ひょうがむゆう

崇徳興仁 しゅうとくこうにん

務修礼譲 むしゅうらいじょう

「どういう意味?」

国が豊かであり、民は安らかであり、

兵や戈など用いることなく、

徳を崇め、仁を興し、

礼と譲を修めるよう務める。

「いい世の中だよね。」

草生える 詫び寂ではなく 大笑い

臺鏡寺。

「すごいね。草など、生える隙間の無いところに…、しっかり、生えてるね。」

昔は、雑草など生えていたら、寂れた感なんかを感じたけれど…。「けれど?」最近は、ネットの影響で、雑草が元気よく笑い飛ばしているように見えるんだけど…、気のせい?「草生える…ね。いや…、明るくって、いいんじゃない?」

尊しと のぼりきったら ああしんど

臺鏡寺。

一気に登ると、結構、しんどいね。「何?それ?掲示板見ての心は、もうすでに、どこかに行っちゃったって感じじゃない?」何だったっけ??「おいっ‼︎」

救われる まずは話を 聞くことで

臺鏡寺 夜歩き地蔵。

ここのお地蔵さま、夜毎に境内を出て、宿場を歩かれ、修行されたそうな。「それは本当なの?」脚元が、汚れているそうな。「なるぼど。」

枚方の宿場は、賑やかであったが、そこで働く飯盛女たちは、借金のかたとして働くとても貧しい者が、多くいたそうな。この地蔵さまは、その人たちの信仰を集めたとか。

「きっと、夢の中とかに出てこられて、悩みや、日頃の辛さなどを、聞いてくださったんじゃないだろうかね。」

背景の ひとつひとつが 願いかな

臺鏡寺 夜歩き地蔵。

お地蔵さまの後ろ、よく見ると、小さい地蔵さまが、ビッシリ、並んでいるね。「これは、お地蔵さまに対する願掛け?」

さ〜、分かんないけど、そのように見えるよね。「拝んでおこう。」

曲がり角 見えた町屋に 導かれ

田葉粉屋。

この家:木南家は、庄屋に問屋役人を兼ね、また、淀川をゆく舟に食べ物・酒などを売る…くらわんか舟の鑑札を持っていたり、幕末には金融業も営み、宿駅と村の運営に大きな影響力を持っていたようだね。「すごい家だね。」

ところで、この家、ある有名氏族の子孫だそうなんだけど、分かる?「…さっぱり…ヒントは?」姓で分かるかな。「えっと…木南…さん…、あっ、二文字を一文字で見ると、楠?楠木正成?」そう!楠木一族の末裔だと言われているそうな。

道と河 どちらもおもて 幹線路

鍵屋。

「ん…、どういうこと?」ここは、大坂と伏見間の淀川を行き来する三十石舟に乗り降りするための船宿だね。

「なるほどね。一方は京街道に面していて、一方は淀川に面しているってことね。便利だね。」大正・昭和には、料亭としても有名だったそうな。

宿場町 歩いていたのを 思い出し

西見附。

西見附…だね。「枚方の宿って、結構、長いよね。」

前後の宿場町でいうと、淀の宿は、大きい伏見の宿の隣だし、この先の守口の宿は、大坂の隣だから、休憩するのも泊まるのも、荷物を引き継ぐのも、枚方がちょうどいい距離だったんじゃないかな?「なるほど。じゃ〜、宿場としては、結構、大きかったのかな。」

東見附から西見附までは、4ヶ村1.5キロほどの距離があるね。

新しき 仕組みが古き 名となりて

郵便の渡し。

「この石碑、郵便屋の渡し?」そう、明治10年に対岸の高槻に鉄道が開通すると、枚方の郵便物は、ここの渡しを使って対岸の鉄道駅まで、運ばれたそうな。

「それで、郵便屋の渡し…って呼ばれたの?」そうみたいだね。「面白いね。それまでの歴史の積み重ねを、ひっくり返して、明治に新しくできた郵便のシステムを、渡しの名前にするなんてね。」

いや〜、多分、渡しの利用者の中で、量も多くて、時間的にも焦っていたろうから、一番目立っていたんじゃない?

どでかい碑 それだけ甚大 重たくて

明治十八季洪水碑。

「明治十八年の洪水というと…、東見附の問屋さんの屋根裏から鮒のミイラが見つかったってやつ?」そう。

その東見附の問屋さん近くの天野川の堤防が決壊した夜に、今度は、淀川本流のこのあたりの堤防が、約200メートルに渡って決壊。「200メートルも…、しかも夜に…。」

そう、決壊の長さは、だんだん大きくなり、約400メートルに。「手がつけられないくらいの長さだね。」

洪水は、何とか、寝屋川の堤防で止まったようだけど…。「とんでもない範囲が浸水したんだね。」今の自治体で言うと、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市、そして大阪市の鶴見区、城東区、旭区、都島区。「ひどいね。」

洪水の勢いがおさまってから、一番下流にあたる大阪城のすぐ北側の大川左岸の堤防を約150メートルほど、わざと壊して排水したそうな。「わざと…。これまた、何とも、きつい話だね。」

河内湖が 再び明治に 現れて

明治十八季洪水碑。

淀川の大洪水の半月後、まだ浸水地域の排水が、完全に終わっていない頃、台風による大雨で、再度、枚方の伊加賀の修復中の堤防が決壊。「何と…。心が折れるね。」

下流でも、何箇所か決壊。先の洪水で、排水のために、わざと堤防を壊したところからも逆流。「ひどいね。」

さらに…。「まだ、あるの?」前回、洪水の広がりを防いだ感のある寝屋川の堤防までが決壊。四條畷、大東、東大阪の各市、大阪市の城東、生野の各区も浸水。「目も当てられないね。」

さらに、さらに…。「は〜?」高潮で大阪湾の水も逆流。「無茶苦茶だね。」被災者は、30万人を超えたとか。「30万人…。」

まぁ、でも、このことがあったから、淀川の改修を経て、今の安全安心な暮らしがあるといえるね。「そうなんだ。」

堤防の 幅とか高さ だけじゃなく

明治十八季洪水碑。

「えっ??それ以外に、何があるの?」大洪水後に改修された内容は、目先の堤防だけの話にとどまらない。河川全体を見据えての対応がなされた。

淀川本流:瀬田川に南郷洗堰を建設。琵琶湖からの流量を調整できるようにした。「滋賀県の琵琶湖から手をつけたんだ。」

京都府では、淀川本流:宇治川の付け替えと小椋池からの分離、木津川、桂川の改修と、三川の合流地点の移動と整理。

下流側では、直線的な新淀川を新しく開削。「あれ、元々、無かったの?」そう。大阪駅のすぐ北西の十三大橋のところで、川幅700メートル、大阪湾まで10キロくらいあるかな。「思い切ったね。」

そして、大阪市内を流れていた淀川本流:大川にたいしては、毛馬の閘門を造って流量を調節できるようにした。「まったく、すごいね。」

要望・申請から決定・工事まで、随分と時間はかかったけどね。当時の関係者、立ち退いた人たちに感謝だよね。

2022.04.17.:

京阪電車石清水八幡宮駅から、枚方公園口バス停まで、てくてく。

2022.04.28.:

京阪電車枚方市駅から、守口市駅まで、てくてく。

淀 > 枚方 | 枚方 > 守口