>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

枚方 > 守口

もう一度 地蔵さまをば 思い出し

桜新地。

「地蔵さまって?あの、夜歩き地蔵さま?」そう。飯盛女というか、遊女の信仰を集めた地蔵さま。

「枚方の宿は、結構大きかったようだけど、遊女とかも、そんなに多くいたの?」たくさん、いたようだね。

枚方は、大坂の住民が歓楽街として大変よく訪れる大きな村で、シーボルト先生も書き残しているね。「ふ〜ん、先生は、実際に遊女たちを見たの?」

昼時に枚方を通った時に、遊女たちが好奇心から、みんな戸口に出てきたので、彼女たちをよく見ることができたって。「あら、まぁ。」面白いね。

「ひょっとして、先生にとって、枚方の印象は、あまり良くなかったの?」いやいや、枚方は非常に美しいところだと言ってるよ。「ホントに?」だって、淀川流域とかも、祖国の谷を思い出させるところが多いって書いてるくらいだからね。「それは、また、格別な思いでみていたのかな。」

ここ桜新地は、明治末年に、元の宿場の中から移転させられたようだね。まぁ、今じゃ、古い建物は、どんどん、普通の住宅に置き換わっていってるようだね。「一番残りにくい景観だね。」

もう二度と 目にすることも 無いのかも

伊加賀。

「レンゲ畑…だね。」イイね。…でも…。「でも?」周りは、宅地だから、来年以降も、この風景が、ずっと見られるかどうか、分かんないね。

「でも、でも、負けずに、周りが宅地でなかった頃の風景を想像すると…すごくない?」確かに。見渡す限りのレンゲ畑。これは、絶景だね。

なんとなく 楽しいことが ありそうな

枚方パーク。

「おお〜、あれは…。」枚方パークの観覧車だね。「いいね。観覧車のある街。」特に、ここ、イイね。たまたま、旧街道と交差している道を、横断しただけだけどね。

「ゴチャゴチャしてないし、夢だけを感じさせる風が吹いてくるような…。」

日本一 世界でも一の 遊園地

枚方パーク。

「日本一?世界一?…う〜ん、それ、アトラクション?何?なに?」現在、営業している遊園地の中で、日本で一番、古いんだって。「そういうことね。じゃ〜、世界一って言うのは?」

いっせいに、シャツの襟を立てた人数が、世界一、なんだって。「…、突然、雨が降ってきたら、みんな、いっせいに、傘をさすけど…、シャツの襟を立てるって、それ、いったい、どういうシュチュエーションなの?」ギネス記録に挑戦ね。「…、なるへそ…。まぁ、活気があって、イイね。」世の中、斜めに見て、文句だけ言ってるよりはね。

上人の 行く先々に 人集い

光善寺。

「善光寺。」光善寺‼︎ 「どういうお寺さん?」出口御坊と呼ばれたところ。「出口?出口御坊?聞いたこと、ある、!!

」

そうでしょ。蓮如上人が越前吉崎御坊を退去された後に、住まわれたところだね。「そう、そう、でも、出口御坊って、ここだったの?知らなかった。」

移ってこられた時は、たった9戸しかない小さな村だったらしいが、上人がおられた3年の間に、多くの門徒も集まり、寺内町が形成されたようだね。

「上人が持つ活性化力は、凄まじいものがあるね。今、おられたら、地方創生の特命担当大臣にピッタリでは?」う〜ん、確かに効果抜群だろうけど、みんな真宗門徒になるけどね。「地方創生と政教分離、どちらを取るか…。」おいっ‼︎

平和な世 東と西を 行き来して

光善寺。

「東と西?」そう、東本願寺と西本願寺。光善寺さんは、東西分立時には西本願寺に属していたけど、その後、東本願寺へ行き、また戻ってきて西本願寺、その後、またまた、東本願寺へ移ったみたいだね。

「う〜ん、もめてるの?平和なの?」

人集い 市立つ景色に 信心も

光善寺。

「市も立つたの?」近畿一円から、たくさんの人々が集まったらしいからね。「すごく、賑わっていたんだね。」

応仁の乱が、ほぼほぼ、終わりかけの時代だから、出口御坊の賑わいは、都の近郊であれば余計に、目立ったろうね。「教えは別として、その賑わいだけを持ってしても、極楽、仏国土的なイメージと、重なったんじゃないかな。」

何となく 新撰組が いるような

光善寺。

「そんなわけ、ないでしょ!あれは、西本願寺の太鼓楼!」m(_ _)m。

なんか、ネットで検索すると、一般の末寺では、二階建ての建物は基本的に立てられなかったそうだね。「じゃ〜、これがあるということは…。」そう。御坊…と呼ばれる格式の高さを示すもののようだね。

その頃は 普通に龍女が いてたのか

光善寺。

「龍女って?」光善寺ができる前にあった池に住んでいた龍だそうな。「西国街道歩いた時の北摂と同じだね。」

龍女は、蓮如上人の辻説法を聞いて、自分のような罪深いものでも成仏出来ると知った。ついては、お礼に住んでいた淵を差し上げるので、御堂を建ててくださいと。そして、龍女は、天に昇っていったそうな。

「悪人正機?」そのようだね。自分が悪人であると気づいた人こそ、阿弥陀の救済の対象になるということ…かな。

上人も 身にしむほどの 落ち葉かな

光善寺。

「そんなに、あざやかな紅葉だったの?」いやいや…。「??」石碑に、あったのは、

夏はきのふ けふ秋きりの

一葉おちて 身にしみてしる

南無阿弥陀

(蓮如上人)

「う〜ん、南無阿弥陀までとは、よっぽど感動的に散る紅葉だったの?」碑の前半に書いてあるのは、

出口にて七月一日に

日ころいたみぬるむし歯の

おちけるは

「む、虫歯かいな…。」

街道の 幅にておられる お上人

出口。

「集落の中の旧街道。いい道幅だね。」袖触り合うも…の距離で、上人が行き来していたら、信者も、ドンドン増えるだろうね。

饒舌で 明るいからこそ 救われそな

蓮如上人腰掛石。

今まで、誰それの腰掛け石って、結構あったけど…。「あったけど?」ここは、実際に、上人が座っているところをイメージできるね。

「そうだね。周りで、話を聞いている人々も、想像できる。」でも…。「えっ?でも?」真面目な説法でなくて、たわいもない話で、みんなが大笑いしているような気がするね。う〜ん、そんな感じ…、だったかもね。

聞く人も 上人ともに 子沢山

蓮如上人腰掛石。

「村の人たちとの会話?」そう。「まぁ、共通の経験があって、一番、入りやすい話題ではあるけどね。上人さんて、何人、子供いたの?」

27人だね。「に、27人…。」80歳を超えてからも、3人、誕生しているね。「50歳半ばでの秀吉さん、60歳超えてからの家康さん…なんて、目じゃ無いね。」

地蔵さま 挨拶そこそこ 急ぎ足

淀川堤防下。

「急足…ね。これは、仕方ないね。」そうでしょ。そうでしょ。しゅうらくを抜けたらすぐに、淀川の堤防に突き当たって、街道が、堤防の上へ行ってるとなるとね。「どんな景色が、広がっているんだろうね。」たのしみだね。

集落や 今は昔の 淀の川

出口 淀川堤防。

雄大だね。気持ちいいね。「さっきまで、いいねって言ってた、出口の集落や御坊さんのこと、もう、すっかり、忘れてるんじゃない?」御坊さん?「おいっ‼︎」

大空や 目くそ鼻くそ ビル鉄塔

出口 淀川堤防。

「あの、ツインじゃなくて、三つあるビル、あれは何?」あ、れ、は〜、守口市の大阪地下鉄大日駅前にあるタワマン群だね、たぶん。3棟が、40階建て130メートルだね。「すごいね。」駅から大阪の中心:梅田まで、18分だから、とっても、便利だね。

「その、左奥に、うっすらと見えているビルは?」こっちは、あべのハルカス…じゃ、ないかな?「日本で一番高いビル?」そう。高さ、300メートルかな。

「でも、ここに立つと…って、感じだね。」

進もうが 戻ろが駆けよが 風景は

出口 淀川堤防。

「うん、まったく、変わらないね。」風景が…って、言ってるうちは、まだ、いいけど、しばらく経つと…。「しばらく経つと?」時間が止まってるんじゃないかと…。「重症だね。ここって、ひょっとして、東海道で、一番、面白くない道?」

…ちなみに、写真もおんなじだから、振り返ったものです。笑。

大自然 囲まれた中の 大都会

出口 淀川堤防。

「あの見えているビル群は、大阪市?」そうだね。「おおさかって、こんなに水と緑が広がっている中に、ビルがかたまってある都会なの?」

いや〜、そのように、見えるけど、普通に大阪市内にいると、今、見ている空間なんか、どこにあるのって感じだけどね。「同じ街だけど、違う街みたいだね。」

川上も 川下もない 導水路

太間排水機場。

「どうゆうこと?どっちに水が流れているの?」どちらにも。「??」

ここから、2キロほどの水路で、寝屋川と繋がっていて、普段は、淀川から取水した水が寝屋川に流れている。しかし、寝屋川の水量が多くなると、寝屋川合流部から下流が閉ざされ、淀川に排水される。「器用だね。そうやって、万が一のため、寝屋川下流部の洪水を防いでいるわけね。」

いやいや、万が一でもないよ。「えっ?」寝屋川から排水する事案は、毎年のように発生しているね。「そうなの?」昨年令和3年では、7回もあったようだよ。「大活躍、感謝だね。」

仁徳の 帝の時に 挑みしは

茨田の堤碑。

「仁徳天皇の頃に、堤防を造ったの?」そう。日本で最初の大規模な築堤工事だね。

「実際に築いたのは、歩いているこの堤防?」もちろん、今のような大規模なものではないだろうし、場所も少し違うかな?「淀川沿いじゃないの?」

何となくだけど、この辺りから上流は今現在の淀川の川筋、ここから下流は、ここら辺から、分流していたと思われる古川と言う川沿いに築かれたものかな。

「分流していたの?」

古川と いう名が語る 通りにて

茨田の堤碑の少し上流(太間排水機場:淀川からの取水路:たぶん)。

「古川…?」そう、古い川。「古い川…って、元の川?」元々の、淀川本流だったんじゃないかと。「そうなんだ。」いや、あくまでも、想像だけどね…っていうか、今の大阪平野の北部は、淀川の三角州みたいなものだから、たくさんの川が分流していただろうから、どれが本流とも言えないとおもうけどね。

大昔 埋められなかった たえまから

茨田の堤碑の少し上流(太間排水機場:この下から淀川へ排水か?:たぶん)。

「ん…?ひょっとして、太間…たいま…って、たえま…断え間…から、きてる地名なの?」

そのようだね。茨田の堤の中で、どうしても、きちんと築けない箇所が二箇所あったそうだね。「すごいね。思いっきり昔の記憶が、残っているんだね。」

人柱 立てるほどの 難工事

茨田の堤碑。

「人柱?恐ろしいね。」どうしても、決壊してしまうところが、二箇所あり、それぞれに、人柱を立てたそうな。ところが…。「ところが?」

一方で、人柱になった強頸直(こわくびのあたい)は、嘆き悲しみながら、入水した。「かわいそうだね。」

そして、もう一方で、人柱になった茨田連衫子(まむたのむらじ ころものこ)は、瓢箪を川に投げ入れて言う。まことに河の神が自分を求めるのであれば、瓢箪は水中に沈むだろう。自分も進んで生贄となろう。しかし、沈まなければ、無駄に命を捧げることはない…と。

「どうなったの?」もちろん、沈まず、風に吹かれて、どこかへいってしまった。「堤防は?」両方とも、見事、完成したよ。

迷信と 技術の戦い どちらへと

茨田の堤碑。

「一方は人柱して、他方はせずに、でも、両方の堤とも完成って、なんか、不公平というか、人柱になった方の人が、かわいそうだね。」そうだね。

「茨田連の方は、口先だけで逃れたような…。」でも、これは、昔ながらに、迷信に囚われた集団と、しっかりした技術を持って、確実にやり遂げられる自信を持った集団との、対比のようにもとれるね。「なるほど。」

淀川や 葦の葉なびく だけじゃなく

太間町河川公園。

「大坂と伏見間の淀川、昔は舟が行き交い、賑やかだったけど、今は、ゆく人も無く…って、すごい人だね。」

笑。そうだね。淀川の河川公園だね。野球場、陸上トラック、サッカー・ラグビー場、ストリートバスケットコートに、バーベキューができるところまであるね。「いいね。」堤で、ビール飲みながら、弁当食べてても、目立たないかな?「おいっ‼︎」

観覧車 街の中で 引っかかり

太間町。

「だれ?あんな、高圧線やら、建物やら、いっぱいあるところに、観覧車造ったの?」まぁ、ここから見てると、心配になるよね。「あれは、どこの観覧車?」さ〜??おいっ!

う〜ん…、万博記念公園の向かいにあるオオサカホイールかな。高さ日本一、世界て初めて、免震構造が採用されている安全安心な観覧車だね。

右往左往 誰か見たげて 迷子かな

太間町。

「おっ?太陽の塔が、迷子になってるね。」ホントだね。だだっ広い万博記念公園に、デンと立ってる姿しか見たことなかったけど、これも、面白い景色だね。「岡本太郎さん、これ見て、笑うかな?」

広々と している中で 大渋滞

淀川新橋。

「大渋滞だね。」そうだね。今、通勤ラッシュ時じゃなくて、平日の午前11時過ぎなんだけど、まったく、動いてないね。笑。

「何がおかしいの?渋滞している人たちに、失礼じゃない?」いやいや、m(_ _)m、ネットでこの橋を検索したら、たまたまだと思うけど、一番最初に、大渋滞してる淀川新橋の写真が出てきたから…。「すいてる写真は、なかなか撮れない…ということね。涙。」

振り向けば 古都の南北 重なりて

淀川新橋。

「これは、歩いて来た道を振り返った写真?」そう。

中央で、一番薄く見えている、ふたコブの山が、京都の北東にある比叡山。その右手前の山、少しビル群に隠れているけど、これが京都を挟んで南西にある岩清水八幡宮の男山、左が天王山。

「すごいね。都の、鬼門と裏鬼門にあるものを、一つのフレームの中で、見ることができるんだね。」

大渋滞 隣の橋は ガラガラで

鳥飼仁和寺大橋。

「こちらの橋は、ガラガラだね。」そうだね。先ほどの大渋滞の橋から、たったの1.5キロほどしか離れてないのにね。ただ…。「ただ?」

こっちは、有料なんだな。「…なるほどね。それで、ガラガラなの?」本当のところは、分かんないけど、そうなんじゃないかなぁ。「現代版、銭取り橋だね?」いやいや、通称100円橋。「通行料100円なの?」

おばちゃんが 有料の橋 一人ゆく

鳥飼仁和寺大橋。

「ガラガラの中、おばちゃんがひとり、渡って行くけど、セレブなの?」いやいや、歩行者は、無料。「おばちゃん、自転車乗ってるけど?」自転車は、10円だね。

この橋、美しいけど、結局、計画時の予定通行量に届かず、30年償還を10年伸ばしたそうな。それでも債務は残るようだけどね。「まぁ、でも、無料になった途端に、ダダ混みになるんじゃない?」たぶんね。

怪獣が ウルトラマンが 山手から

鳥飼仁和寺大橋。

「まぁ、そう、言われたらね。そのように、描けないこともないけど…。」いやいや、もう、さっきから、頭の中じゃ、ワンダバダバダバ、ワンダバダ…が、ループしてるけど。「子供の頃、そればかり見てた?」

淀川の 景色一変 音頭あり

仁和寺氏神社。

「境内に、歌詞の書かれた石板があるよ。」

ハアー

おぼろ月夜に 春風吹けば

恋の花咲く 淀川づつみ

… (仁和寺音頭)

「仁和寺音頭?」そう。ここら辺の地名は、仁和寺(にわじ)だから…。「村の…というか、地域の音頭があるなんて、すごいよね。」

想像だけど、明治末に、隣村の神社に合祀されたらしいんだけど、昭和になって、再度故地に祭神を迎えようとの機運が高まって願いが叶い、盛大な還幸祭が行われたそうだから…。「その時の、盛り上がりね。」

しかし、この歌詞。今まで、歩いて来た淀川堤からは、想像できない景色だね。「京都四条大橋付近の鴨川のように、堤防に、恋人たちが、等間隔で、座っているような光景だね。」

行く川の 船から柏手 打ったとも

佐太天神宮。

「舟の上から…、拝んだの?こんもりした杜を目印に?」いやいや、淀川両岸一覧に描かれている絵によると、舟からは、一ノ鳥居も、両脇の灯籠も、ちゃんと見えてるよ。

「…ふ〜ん、そうか、舟からの景色は、今みたいな堤防がないから、川沿いのものも、見えたんだね。」昔の舟下りは、楽しかっただろうね。

変則な 鳥居の姿に 手を合わせ

佐太天神宮。

「う〜ん、確かに…、左右の石柱だけ、しっかりしているけど、上部は棒にしめ縄…?」変則じゃないね。暫定だね。

たぶん…、2018年の大阪北部地震に、壊れたんだろうね。「なるほど…、怖いね…、手を合わせたくなるね。」

枚方、高槻、茨木、箕面で、震度6弱。「数字も、さることながら、実際に壊れたものを見ると、怖いね。」

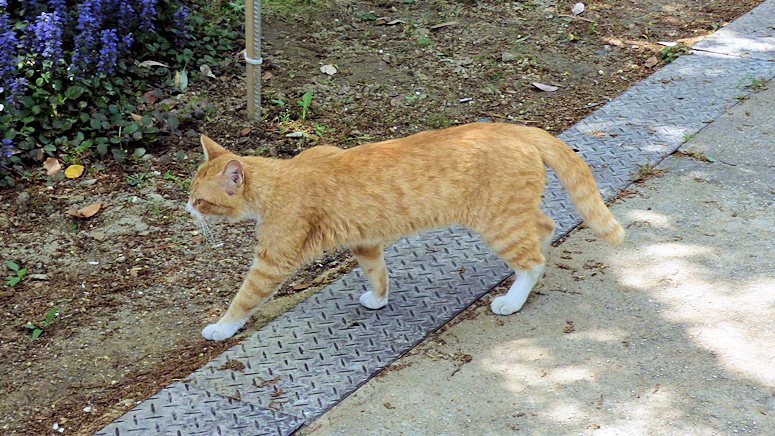

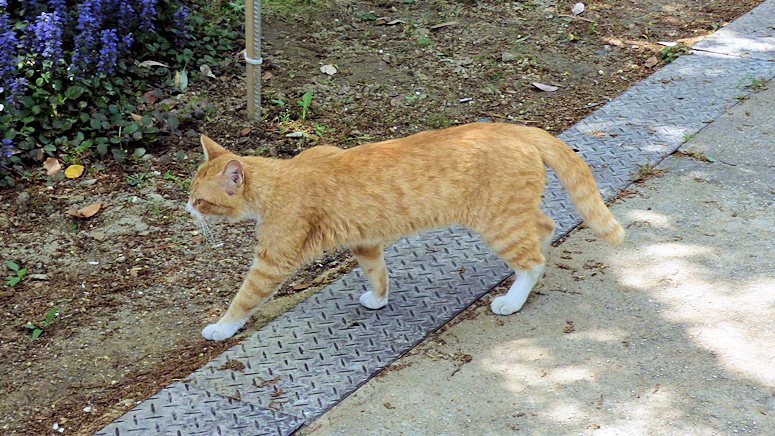

鳥居指し 尋ねてみたら 姿なく

佐太天神宮。

「地震で壊れたかもしれない鳥居のこと、尋ねるのはいいけど、それ、誰に、聞いたの?」ネコ。

「…。」

豪商や 寄進のひとつ 名を残し

佐太天神宮 石井筒。

案内板によると、この石井筒は、豪商淀屋の寄進だそうな。「淀屋…って言うと、大坂の豪商。淀屋橋の名前を残す、豪商?」

そう、この寄進者は、淀屋四代目三郎右衛門重當。幕府によって闕所:財産没収されたひとつ前の当主だね。「…と、言うことは、この次の当主が、贅沢三昧して…。」いやいや、この四代目当主は予想していたとも言うので、度を超えた贅沢と言うよりは…。「言うよりは?」

大名に対する莫大な貸付を踏み倒すのが目的じゃないかと…。「そうなの?」大名たちが借りていた金額は、今の価値で約100兆円とか。「国家予算並み…。すごいね。」 幕府、許すまじ…だね…と、言うか…、武士にあるまじき…と、言うよりも、人としてどうよ…だね。まったく。

菅公が 神になりても 寄り添いて

佐太天神宮 白太夫社。

「白太夫社?知らない…かな?」知らないよね。でも…。「でも?」道真公を祀る天満宮、天神さんには、必ずと言っていいほど、境内に摂社・末社として、あるようだね。近場で見ても、京都北野天満宮、大阪天満宮にも、あるね。「そうなんだ。まったく、気づいていませんでした。m(_ _)m。」m(_ _)m。

白太夫は、本名を渡会春彦といい、伊勢神宮外宮の禰宜だった人。若い時から頭の毛が真っ白だったので、白太夫と呼ばれたそうな。道真公のお父さんの依頼で、安産祈願をして生まれたのが、道真公。「そうなんだ。」

以後、道真公の傅役として仕え、最後は、太宰府まで、一緒に行ったそうな。「死してなお、そばにおられるんだね。」

菅公の 人生しばし 振り返り

佐太天神宮 本殿。

「これは…、道真公の一生を、描いたもの?」そのようだね。気合いが、入っているというか…、道真公愛が、すごいね。

誇らしや エピソードなる 地名かな

佐太天神宮 本殿。

「地名…?佐太…?」この辺りは、元々、道真公の領地だったそうな。「そうなんだ。」

太宰府へ左遷される際に、この地によられ、宇多上皇のはたらきかけで、左遷取りやめの沙汰を待ったことから、当地が佐太と呼ばれることになったそうな。「エピソードから、地名になったってところ、なんか独自の歴史があるようで、カッコイイと思うなぁ。」

故郷の 近くば夜でも 時雨でも

佐太天神宮 与謝蕪村句碑。

「この碑、左端に、蕪村…ってあるけど、与謝蕪村の句碑?」そのようだね。

窓の灯の 佐太はまだ寝ぬ 時雨かな

(与謝蕪村)

「与謝蕪村…と、言えば…。菜の花や 月は東に 日は西に…が、有名で、こういうように、ゆったり、まったりな人かと思っていたんだけど、この句、急いでる?」

そうなのかなぁ。この句は、夜、時雨の中、淀川を下る舟から、佐太の集落を見たものだけどね。家路を急いで…かな?「家って?」

この先、守口の宿の次の大坂、大坂城のすぐ北側の毛馬が故郷だよ。「えっ?蕪村って、田舎の人じゃなくて、大坂の人だったの?」そう。

何かしら 芸術的に 写りそな

佐太天神宮 鏡池。

その昔、道真公が滞在した時に、自身の姿をこの池に写して、それを見ながら、自身の木造を彫られたとか。「なんか、見れば見るほど、芸術的な雰囲気のする池だね。」

自分が、どのように写るか、覗いてみたら?

見るからに 御利益ありそな 恵比寿さま

佐太天神宮 恵比寿神社。

「すごいね。恵比寿さま、自ら目立つところまで出て来て、招いておられるようだね。」佐太えびす…として、賑わうらしいね。

「今は、境内には、誰もいないけど…。」恵比寿さまの像が、目立っているから、ひっそり感が、全く無いのが、面白いね。「ホントだね。」

三聖の 天神様に 筆塚を

佐太天神宮 筆塚。

「三聖…って?」う〜ん、ここでは、書の達人、字の上手な人…、空海、小野道風、菅原道真。

「学問の神様と、言われるだけあって、もちろん、道真公も字が上手なんだね。」

ちなみに、この塚の字は、元総理大臣の森喜朗さんが、書かれたそうだよ。「えっ?あの…、失言の多い?」うん。口は滑るけど、達筆だよ。「そうなんだ。」

菅公も 白太夫親子 木像も

佐太天神宮。

「何?なに?みんな揃って…?」みんな揃って、登場するのが、人形浄瑠璃と歌舞伎の菅原伝授手習鑑。

「菅原伝授…って、聞いたことはあるけど、菅原道真公の話だったの?」そう‼︎「見たこと、あるの?」ない!「おいっ‼︎」

まぁ、一般的に知られている道真公の生涯に、脚色を加えた物語で、白太夫は、ここ、佐太の百姓として登場する。「ここ、佐太も、出てくるの?聖地だね。」

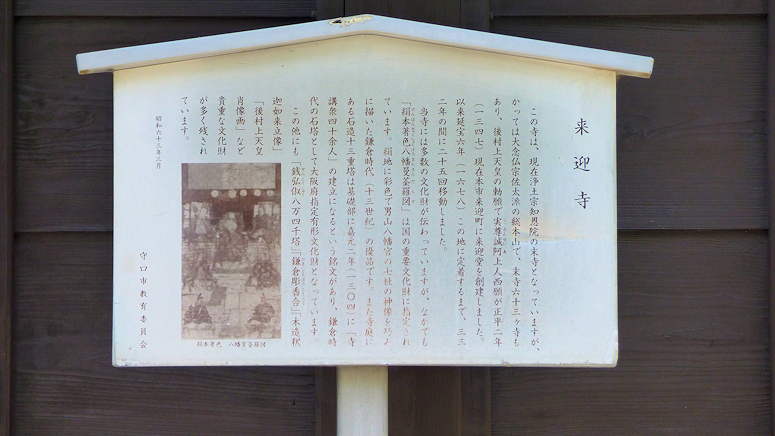

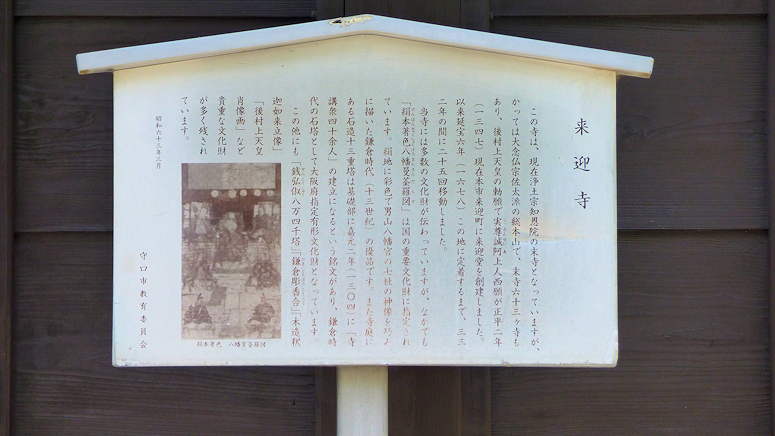

逃れつも 歓迎されて 転々と

来迎寺。

「転々と?」そう、室町時代に、実に、25回も、引っ越しを繰り返したそうな、「25回も…。」

南北朝時代に、南朝の後村上天皇の勅願寺になったことから、北朝側の圧迫を受けてのことだね。「でも、よくも、まぁ、廃寺にならなかったことだね。」

想像を絶するというか、究極のスタイルと言うか…。「どう言うこと?」

独立した状態でのお堂とかの維持が難しかったので、住職の相続を檀家からくじ引きで選び、選ばれた者の村へと移転を繰り返したそうな。「なんとね。すごく、苦労されたんだね。」

幽霊も 回向を受けて 成仏し

来迎寺。

「幽霊も、成仏?」そうだね。江戸時代の中頃、来迎寺に女性の幽霊が現れ、和尚さんに回向をお願いして、成仏したとのこと。その際、幽霊が立っていた座具に足跡が残り、今日まで伝わっている。

「あの〜、幽霊って、足跡というか…、足、あるの?」確かに、一般にイメージされている幽霊は、円山応挙の描いた幽霊から定着したようだね。「なるほど、幽霊も、進化しているんだね。」

平日の 昼からお浄土 求めてや

来迎寺。

「ん?浄土を、求めて?人が、集まってるの?」そう。平日の昼間からね。「それは、すごいね。お寺は、人が、いっぱいなの?」いや…、人が、いっぱいじゃなくて、車が、いっぱい。「ん?くるま?」

お寺の塀の外側に、営業車とかが、いっぱい、止まっているね。「…、今の時刻は?」ズバリ、12:30。「それ…、みんな…、営業外回り中の、昼休みの、お昼寝タイムね。」でも、みんな、束の間の、極楽の中に、いるんじゃないかな?

岐阜県の 特産品の 出店にて

佐太陣屋跡。

「岐阜県の…ってことは…?」そう、この前立ち寄った枚方の渚のわ御殿山の陣屋、箕面の加納藩の陣屋が、引っ越したのが、ここ、佐太の陣屋。「そうなんだ。」

年貢の米や特産品の提灯や傘も、ここに集められて、大坂で売りさばかれていたようだね。「岐阜の特産品売り場だね。」

守口は すぐではないかと 間の宿

間の宿 佐太。

「佐太は、間の宿…って、呼ばれてるみたいだけど…。」そう、枚方宿と守口宿の間だけど、かなり、守口が近いんじゃないかと…。「そうなの?」

この先、鳥飼大橋過ぎて、堤防をおりたら、もう、守口だからね。「でも…、歩いてる道を見てよ。あの、見えるか見えないかの橋が、鳥飼大橋んだよね?」と…、遠いね…。

モノレール 抜かれたならば 抜き返せ

鳥飼大橋 モノレール。

「何?それ?」大阪モノレールは、かつては世界一長いモノレールだったんだけど、2010年代に入って、中国長慶のモノレールに抜かれたらしい。

「それで、このタイトル?」そう。このまま、中央環状沿いに延伸していけば、追い抜くことなんて、なんでもないんだけどね。

「でも…。」でも?「長くなれば、なるほど、スピードの遅いモノレールじゃなくて、なんで、電車を走らせなかったのって、ならない?」ギクッ!

本願寺 大阪市域を 飛び出して

大日砦跡。

「本願寺の…、砦だったの?」そう。51ヶ所あった砦のひとつらしい。「51ヶ所も?ここって、石山本願寺のあったところから、どれくらいの距離なの?」

直線距離で、9キロくらいかな。「結構、離れてるよね。連携取りにくくって、脆弱だった?」

いやいや、なかなか、手強かったらしいよ。ここを、守っていたのは、鈴木重幸。「鈴木、重…って、戦国時代一の鉄砲の傭兵集団を率いた紀州雑賀の鈴木孫一こと重秀の、一族?」よくは、分かんないけど、名前からして、そうだよね。「は〜、手こずっただろうね。」

タワマンと 同じ時空に 無いような

白山神社付近。

「あっ!あの、3棟の超高層ビルって、堤防から、見えていたやつ?」そうだね。なんか、この街並みとは、あっていないね。

「そうだね。web会議の時、本人のイメージに合わない、バーチャル背景を設定している誰かさんみたいだね。」誰?

街中で ここよと背伸びの 杜の木々

白山神社。

「はくさん神社?」しらやま神社。白山神社の総本社: 白山比咩神社も、しらやま…って、読むね。読み方は、謎。

「ここへ、来たのは?」ここ、大日(だいにち)の地名の由来に関わっているみたいだから、よったんだけどね。謎。

元の境内は、藤の古木が多く、藤之森と呼ばれていたみたいだね。「藤之森って、大日砦のところにあった石碑に書いてあったけど…。」そう、元々、あそこに、あったみたいだね。「そうなんだ。いつ、引っ越したの?」謎。

明治以前は、境内に禅宗のお寺があったようだね。「じゃ〜、お寺の本尊から、大日?」う〜ん、でも、元は砦でしょ?「砦の頃から、加護のために、砦の中に祀られていてもおかしくないんじゃない?」しかし、本願寺の砦だよ?それじゃ、大日じゃなくて、阿弥陀?「謎。」

幾重にも 道路重なる 青き空

鳥飼大橋。

「鳥飼大橋の下をくぐったら、急に都会?」ここの上は、大きな交差点になってるみたいだね。京都からの国道1号線、そのまま直進すると大阪市内に入る阪神高速道路、鳥飼大橋を渡って交差するのが大阪府内を環状する中央環状。

それぞれの方向からの立体交差になっているから…。「大変なことに、なっているのね。」そう。

一本の 橋のように 見えるけど

鳥飼大橋。

「一本の橋じゃないの?」中央に、近畿自動車道、これをはさんで両側に一般道の大阪中央環状、そして上流側にモノレール。「大動脈だね。」

ガラガラだった鳥飼仁和寺大橋が懐かしいね。「おいっ!」

淀川の 流れの中に 入口が

大庭町淀川堤防。

「あれ、何?」舟を着けて、登るような階段があるね。「上部には、左右に、下に降りる階段の手すりみたいなものが、見えてるけど?」

う〜ん…、よく、分かんないけど…、地図で、見ている方と反対側を見ると…。「見ると?」大阪広域水道企業団の庭窪浄水場、大阪市水道局の庭窪浄水場、そして守口市水道局が、かたまってるね。「…と、言うことは…、取水口?」

…だとは、思うんだけど、それにしては小さいような…。広域企業団は、大阪府下42市町村に水道水を供給。そのエリアは、大阪府最南端の岬町まで延びる。「淀川流域を、完全に、飛び越えてるね。」浄水場は、すべて淀川河畔にあり、ここの能力は、全体の三分の一だね。

大阪市水道局の浄水場も、供給量全体の三分の一をになっているね。「ふ〜ん…、と言うことは、大阪府民三分の一の命の水が、あそこから取られているの?」…う〜ん、やっぱり、にわかには、信じられないね。「取水口は、別にあるんじゃない?」

2022.04.28.:

京阪電車枚方市駅から、守口市駅まで、てくてく。

枚方 > 枚方 | 守口 > 大坂