>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

愛知川 > 高宮

ダメなこと 例えが過ぎたか 不飲川

愛知川宿を入ったところにある不飲川(のまずがわ)。

藤原秀郷が、平将門の首を都へ運ぶ途中、この川の上流の池で首を洗ったら、血で濁り、人々がこれを忌み嫌って、川の水を飲まなくなったところから不飲川というそうな。

「なんか、いわくがあったら、絶対飲まないというか、飲む気しないよね。」 まあ、実際は、たとえば飲料に適していないから、それを徹底するためにこういう話を作ったとかいうのも考えられるけどね。「そうなの?」 知らないけど。「おい!」

街灯や 今も賑わう 影落とし

愛知川宿の商店街の街灯のかざり。

なかなか、いいね、これ。

愛知川宿は、昔から賑わっていたようだけど、時代が下って明治以降も、近郊からこの商店街に結構人が集まっていたそうな。

まあ、でも、難しいところだね。宿場の町並みが、賑やかな商店街になるまではよかったけど、今は、かつてほどじゃないのかな。

ただ、通りのおもては、商店街の顔だけど、各家々をちょっと横から、路地からみると、結構宿場の雰囲気が残っているよ。

履き物に 声に離れて 合掌し

愛知川宿の宝満寺。

奈良時代、光仁天皇の頃の創建。平安時代に愛知郡の総社である豊満神社の別当寺になる。鎌倉時代に親鸞聖人が通られたとき、愛知川が氾濫して川を渡れず、ここに仮宿をとられ、住職が帰依されたので、今は浄土真宗のお寺。

今日は、何かあるんですね。本堂の前に履き物がずらり。中からも沢山の人の声。「いいね。」 よく、ひとっこひとりいなくて、入っていいのかどうか躊躇するお寺さんもあるけどね。

お寺さんとか、神社は、集うところから始まるものだね。

親鸞さま 威徳もまして 背が高く

宝満寺の親鸞聖人像...たぶん。

いや~、親鸞聖人をこんなに身近に感じたのは、はじめてですね。「何を言ってるのやら...」 お聖人さま、背が高いですね。おや? 蜘蛛の巣張ってますけど。「おい!!」

イメージだと、”頑固”っぽい感じがしていたんだけど、穏やかな顔をされているね。

「ところで、このお寺は、親鸞聖人お手植えの梅が有名らしいけど?」 うそっ! どこ? 「聖人像の後ろの辺り」 写真、切れてますけど。

御道中 琵琶湖の西を 行くものと

宝満寺。

ここって、蓮如上人御影(ごえい)道中の宿泊所になってるんだね。「”御影道中”って?」

毎年、京都の東本願寺と、福井県の吉崎の間を、蓮如上人の御影像と共に、徒歩で往復するもの。「徒歩で? なんとね。」

京都から吉崎までの往路は、琵琶湖の西側を通り、復路は東側を通るそうな。「ほ~、負けてられないね。」 なんで、そこで、対抗しようとするの??

本陣の 次の建物 よく残し

愛知川宿の本陣の跡の、銀行の跡の、ふれあい本陣。地域観光の情報発信施設だね。

本陣は、跡形もないけど、その次に建った銀行は、そのまま残っているんだね。「これ、最初に建ったときは、たまげたろうね。」

銀行は、近江銀行の愛知川支店の跡。伊藤忠や丸紅をつくった近江商人たちが設立した銀行だね。中に入るとと、銀行の面影がそのまま残っていて、窓口の奥からスタッフの方が出てこられるよ。昔の宿場の絵図、地域のパンフレットなど、いろいろあって、面白いよ。

摩訶不思議 嫁入り道具に 驚いて

愛知川宿ふれあい本陣内の、びん手毬。

愛知川の伝統工芸だそうな。なんか見入ってしまうよね。「丸い瓶の中に、瓶の口より大きな手毬が入っているけど、どうやって作るのでしょうね。」

江戸時代の終わりくらいに、嫁入りに来られた方の、嫁入り道具の中にあったらしい。「みんな、目を奪われただろうね。」 中の手毬も、美しいものね。

以来、この地域で作られてきたが、昭和40年ごろには一旦途絶え、そこからなんとか復元されて、今日に至っているそうな。ちなみに、嫁ぎ元の地域には、今はそういうものはないそうな。「へぇ~、歴史も面白いね。」

昔なる 人に届かん ポストかな

愛知川宿ポケットパークのポスト。

これ、みたことあるよね?「そうそう、武佐宿で見たね。あと、東海道の関宿にもあったかな。」 だんだん、通になってきたね。驚かなくなってきたね。

これさぁ、昔の人に届くのは無理だけど、未来の人に届くというのはどう?「それ、たとえば、5年後の自分に届くとか?」 そう、そう。「意味、あるの??」 初心忘するべからず、とか、どう? m(_ _)m

スタイルが ご利益なんて それどうよ

豊満(とよみつ)神社。

鎌倉時代建立の四脚門があるというので訪れたんだけど、修復中で全体が足場で囲われていて、見えませんでした。

「ここはスタイルの神様なの??」 えっ? 本殿棟のセグロセキレイが、そう言っているように聞こえただけなんだけど。「なに?それ?」

御祭神は、大国主命、仲哀天皇、神功皇后、応神天皇。

神功皇后 『それって、やっぱり、私にあやかって?』

大・仲・応 『....。』

神功皇后 『おい!!』 m(_ _)m

ここは、古来旗神さまとして知られているとか。境内の竹を旗竿に使うと必ず戦勝するとかで、源頼朝をはじめ、豊臣秀次や佐々木氏・六角氏などが用いたとか。また、彦根藩井伊家の厄除け祈願をしたことから、厄除けでも有名。さらに、大国主命がおられるので、縁結びのご利益。

そして最後に、神社名の読みから、スタイル向上、美人祈願だそうな。 でも、結局、どれだけの人々の念が向けられるかだと思うので、最大のご利益は、最後のものかな?

郡役所 四年間だけの 建物が

旧愛知郡役所。

大正11年から4年間だけ役所として使われて、以降は農協関係の建物となり、所有者が何度か変わって、2016年から町が管理しているらしいね。

明治・大正の近代化の時代を思わせる建物だね。大正11年というのは、1922年、なんと、ちょうど100年前の建物ということになるね。もちろん、郡役所としてそのまま残っている建物は、全国でも数少ないそうだよ。

金じろさ ながら御本は あぶないよ

愛知川小学校。

すこしお兄ちゃん的な、すらっとした二宮金次郎さん。「でも、実際、危ないよね。”ながら”は!!」

すみません。実は、時々スマホ見ながら、道を確認、次の目標を確認しながら、歩いてました。m(_ _)m

いつの間に 見えていたのか 伊吹山

愛荘町沓掛。

愛知川宿で、宿場を抜けたら、真正面に伊吹山が見えるというので、期待していたんですけど、よくよく見ると、いつの間にやら見えてますね。伊吹山ですよね。 「でかいね。」

この先、高宮の宿、鳥居本、番場、醒ヶ井、柏原、今須の宿まで行って、やっと伊吹山の横を通るって感じだものね。

しかし、このあたりの中山道は、ほぼほぼ一直線。なんか、いくら歩いても、進んでないような感じですね。

元伊勢や ここにもしばし おられたか

石部(いそべ)神社。

「東海道を歩いたときにもあったけど、ここも元伊勢?」 そう、半年ほどおられたらしい。元々天照大神は天皇のおられる皇居内に祀られていたが、天皇がこの状態を畏怖し、豊鋤入姫命と倭姫命が90年かけて理想的な鎮座地を求め、今の伊勢神宮の地まで遷座されたそうな。「すごいね。」

倭姫命は、大和を出て、伊賀から近江に入り、近江では甲賀のあたりに4年、米原のあたりに2年おられたそうな。その近江の二カ所の間の半年くらいをここで過ごされたらしい。「しかし、そうだったという話が残っているのもすごいね。」

いくさばで 言えばよかった 歌一首

歌詰橋。

平安時代の中頃、承平天慶の乱で討ち取られた平将門。その首を持って藤原秀郷が京へ向かう途中、この橋を通りかかったとき、急に目をむいて襲ってきたそうな。そこで、秀郷、”歌を一首!”というと、首は言葉に詰まって地面に落ちたそうな。

「これ、合戦の最中に使ったら、苦労せずに討伐できたかもね。m(_ _)m」

やるときは やりそな感じの お堂かな

千樹禅寺。江州音頭発祥の地。

もともとは、奈良時代に行基さんが創建したお寺なんだけど、このあたりの例にもれず、織田信長の兵火にあう。その後、近江商人の力で再建されたのだけど、落慶法要の際、住職がお経に節を付けて歌い、踊ったのにつられて、集まった人々も同様に踊り出したのが、江州音頭の始まりだとか。

でも、すごいね。ちゃんと踊れる広場があるし。「そうだね。」 お堂の屋根の片側には、スピーカー着いてるし。「あれ、ホント?? 後ろにある地域の放送設備じゃないの??」 パンダもいるし。「それは、公園の遊具!!」m(_ _)m

聖域を 守る使いに 気をつけて

愛知神社。

開化天皇の子孫、恵智王によって創建されたと、由緒板には書いてあるね。愛知郡の”えち”は、そこからきているのかな。

ところで、この神社を守る”神の使い”の動物は何か?分かる? 「”神の使い”って、キツネとか、牛、鹿、猿とかカラスとか?」 そう! 「う~ん、なんだろう?」 写真の右端! 「それ、単に自分の縄張りを守ってるだけでしょ!」

親王の 病に業平 尋ねたら

愛知神社。

由緒には、惟喬親王が、難を避けてここに来られたとか。病になられた折り、ご祈祷とともに、刀剣一口を献上なされたとあるね。桜も植えられたとか。

「ほ~、惟喬親王に桜と言えば、在原業平。伊勢物語にあった?」 ないね...、親王の病もたいしたことないし、桜も植えたばかりの小ぶりなので、これじゃ~、ちょっと、物語にはなりまへんな~。m(_ _)m

中山道 先を急げる 身なれども

岡本本家。

安政元年に、彦根藩主から命じられて創業した酒蔵。

”安政”と言えば? 「安政の大獄。」 ”彦根藩主”と言えば? 「井伊直弼。」

直弼公は、なんで酒造りを命じたのかな? お酒が弱かったので、すぐ顔が赤くならない酒を造れ!とか? 「井伊の赤鬼って言いたいの?」 m(_ _)m

近江牛に合う酒を造れ!とか? 「え~っ、江戸時代に牛肉食ってたの?」 味噌漬けにしたものは、将軍家や御三家に献上されていて、好評だったらしいよ。水戸の斉昭公からの御礼の手紙も残ってるらしいし。「なんと。」

岡本本家のお酒は、”金亀(きんかめ)”。彦根城の別名:”金亀(こんき)城”から採っているような。ちょっと呑んでいきたいね? 「えっ?」 ね~。

名を馳せて 父祖の地にも 光あて

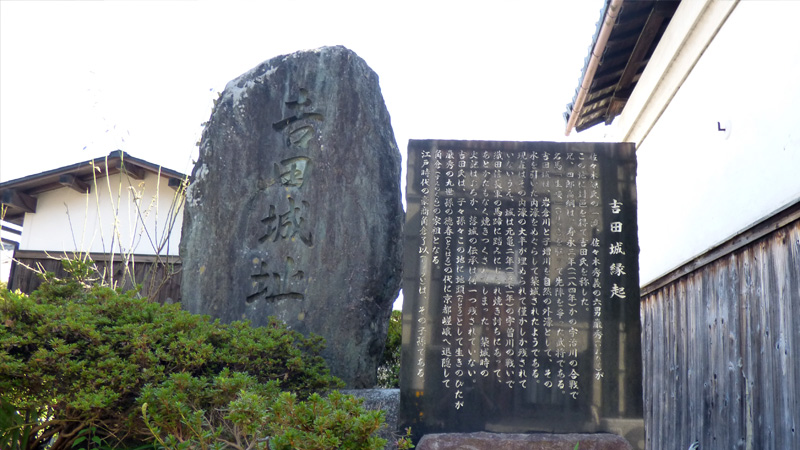

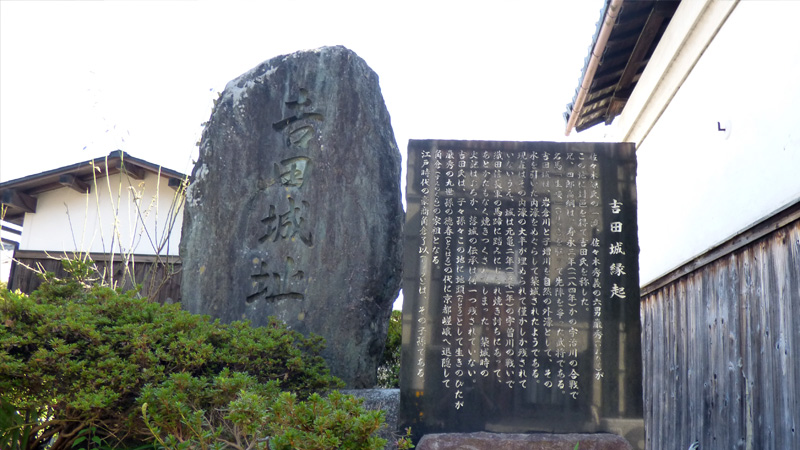

吉田城跡。さきほどの岡本本家の路地を隔てた向かい。

近江源氏の佐々木氏の支流、吉田氏の居城。近くを流れるふたつの川を外堀にして、さらに内堀を設けた城であったが、やはり...。「やはり?」 織田信長に完膚なきまでに潰されて、全くその跡も、資料ものこってないそうな。

でも、京都の嵯峨に移り住んだ子孫から、京都の高瀬川などを開削した豪商、角倉了以が出ているね。「へぇ~、ここが父祖の地なんだね。」

みはらしは よけれど遠く 見通せず

写真は、岡本本家のすぐ南。道なりに行くと、すぐに川で、渡って集落に入ると、目加田城跡。土塁らしきものと碑と案内板があるけど、一般の住宅と境がはっきりしないので、どこまで入っていいものか。ちょっと失礼します。

目加田城は、近江源氏の佐々木氏の重臣、目加田氏の城。もともとの屋敷は、少し離れた目加田山にあったんだけど、立ち退きで、ここに引っ越したそうな。

「立ち退き? 誰? そんな無茶なこと言うの?」 織田信長さん。「なんと。」 たぶん、信長さんに自分を高く売ったのではないかと思うんだけど...、跡地に造ったのが、安土城。「ほへ~!!」 目加田さん自身も、ぶつぶつ言いながら完成後の姿をみて、ぶったまげたろうね。

しかし、その後、本能寺の変では、明智光秀についてしまい、山崎の合戦の後は、一族離散とか。

まあ、結果を知ってる今じゃなくて、その時点での判断は、むつかしいだろうね。

中山道 突き抜けさらに 遠くまで

豊会館、近江商人藤野家本宅跡。

江戸時代末、呉服店の見習いから始まって、蝦夷と本州とを北前船を用いた交易で財をなしたそうな。根室、千島列島の漁場で捕獲された鮭、鱒を大阪まで運んだとのこと。

「千島列島まで...、負けてられないね。」 また、それ? なんで、挑戦しようとするのかな?

旅人を 田畑を潤し 名をとどむ

金田池。

写真の左、井戸みたいなのが金田池を模して再現されたもの。もともとはここから50メートルほど北にあったらしい。

湧き水で、中山道を旅する人たちはもちろんのこと、近辺の田の用水にも使われたそうな。

湧き水、泉は、旅する上での重要なポイントだね。だから、水が出なくなっても、こうやって再現されたり、碑が残っているんだね。「恩恵にあずかっていた人たちの感謝の心が感じられていいね。」

恋に落つ それはそれでと 参る人は

天稚彦(あめわかひこ)神社。

御祭神の天稚彦は、天照大神が、大国主命に対して、葦原の中つ国を譲らせるために使わした二人目の使者。しかし、大国主命の娘を娶って、使命を放棄。

どうなってるの?と、使わされた雉を矢で射殺すが、高天原まで飛んでその矢が、タカミムスビノ神の神力でそのままもとに戻り、胸に刺さって天稚彦は命を落とす。妃が悲しみ祀ったのが、この神社の始まりとか。

まあ、神々の話だと、ふ~んという感じしかしないけど、天上界の若い男性の神という名前からくるイメージだと、人間と同じ目線で見ると、貴公子で、ハンサムで、恋に落ちて、仕事より恋を選び、悲劇的に命を落として、妻が悲しんで...と、物語的素材、満載だね。

勝運の 神も油断は 禁物で

天稚彦神社。

今も勝運の強い神様として、受験生などから崇拝されているようだよ。「あの~、さっきの悲劇の話から、なんで勝運につながるの???」

だから、天上界の神で、若くって、ハンサムで、...。「それ、恋の勝運?」 m(_ _)m

街道に面した参道の入口には、”延命長寿、交通安全守護神”って、書いてあったよ。「えっ~」 由緒書きには、”厄除け商売繁盛の神様として御霊験あらたか”ともあるね。「もう、なんでも、こい! だね。」

ここの領主は、高野瀬氏。鎌倉時代からの小領主。信心深く、この神社を崇拝し、境内で盛んに楽市を開いたとか。六角氏に属して、対京極氏最前線で、随分苦労したみたい。京極氏没落後は、そのあと興った浅井長政について反転、さらにその後は、織田信長について、...と見事な判断で生き延びている。まさに苦境の中の勝運だね。

けど、越前の一向一揆に柴田勝家旗下で出陣して親子共々討ち死に、滅びてしまう。 もうこれで大丈夫かというような安堵感があったのだろうか。「なんか、かわいそうだね。」

神の馬 鶏の紋 日に光り

天稚彦神社。

奉納されている神馬と、その鶏の紋。「鶏が神様のお使い? 伝説か何かあるのかな?」

う~ん、よく分からないね。天稚彦は、結構人気者なのかな? 「人気者?」 一番最初の悲劇の話は、古事記、日本書紀にあるんだけど、その他にも、宇津保物語、狭衣物語、御伽草子にも登場するそうな。でも、鶏さんとのからみは、ないように思うんだけどね。

大企業 最初の一歩は 中山道

伊藤忠兵衛記念館。

大手商社である伊藤忠、丸紅の創業者:伊藤忠兵衛の屋敷だね。おもいっきり、中山道に面していたんだね。この中山道から、すべてが始まったのかね。「おもしろいね。」

近江商人といえば、その商売哲学:”売り手よし、買い手よし、世間よし”かな。なんか今のCSRにそのまま通じるものがあるね。だから、大きくなるし、長く続くんだね。

活況を 呈した屋敷 今静か

伊藤忠兵衛記念館。

伊藤忠兵衛が最初に大阪に店舗を出してから、ここを守ったのは、奥さん。

守るといっても、もちろん、屋敷のことだけじゃない。近江麻布の仕入れを一手に切り盛りし、また新入社員の研修や、問題をおこした社員の再教育も担っていたそうな。「商人としての、基本の基本は、奥さんが教えていたのね。すごいね。」

犬咬みも 稲神さまも 子に伝え

犬上神社。ここは、犬上郡。その名前と同じ犬上氏が治めた土地。

日本武尊の子:稲依別王(いなよりわけおう)が愛犬と共に大蛇退治に出向く。疲れた王が眠ると、愛犬がやかましく吠え続けるので、怒った王が犬の首をはねてしまう。ところが、犬の首は、王が寝ていた大木の上いた大蛇に咬みつき退治したそうな。その愛犬を悲しんで首を祀ったのが犬上神社のはじまりとか。「そこから”いぬかみ”:”いぬがみ”になったの?」

この王は、農業を推奨したので、稲神とも言われていたそうな。「なるほど、そこから”いねかみ”:”いぬがみ”になったの? どっちやねん!」

犬上氏といえば、最後の遣隋使であり、最初の遣唐使である犬上御田鍬がゆうめいだね。”御田鍬”からすると、稲神から転じたのかな。

祖の武勲 大樹に小さく 残る宮

石畑の八幡宮。那須城跡と言われている。

那須と言えば? 「う~ん、那須与一。」 そう、源平合戦は屋島の戦いで、平家が挑発した小舟の扇の的を、両軍注視の中で、見事射貫いて見せた弓矢の名人。その次男が、近江佐々木氏の旗頭としてこの地をおさめたとか。

神社は、京都の石清水八幡宮から勧請したもの。また、神社は那須城の跡でもある。

「超有名な弓矢の名手が、弓矢の神を祀って...、だけど、本殿は周りの大樹に比べてすごく小さい気がするけど、なんで?」 う~ん、きっと...。「きっと?」 信長さんじゃない?

祖の武勲 八幡にしも 兵戈無用

石畑の八幡宮。

戦国時代に、荒廃の憂き目に遭う。「やっぱり、信長さん?」 江戸時代の中頃に再建されたようだね。

再建された時の棟札には、”兵戈無用”とあったそうな。「兵戈無用?」 仏説無量寿経の一節、たぶん。平和な世の中であるためには、兵器や武力など必要ない、というようなことでしょうか。

源平の時代の中でもずば抜けて弓矢に優れた武者が、弓矢の神様を祀っているところなのに、兵器は不要と。「すごいね。かっこいいね。ご先祖様をこえているね。拝んでおこう。兵戈無用!平和でありますように。」

荒武者が 源氏の次に 仕えしは

石畑の称名寺。

那須与一の次男:石畑宗信は、ここ石畑に那須城を構え、上の八幡宮を勧請。佐々木氏の旗頭としてこの地を治めたが、最後は親鸞聖人に帰依して弟子となり、このお寺を創建し、代々子孫が守ったとか。

「なるほど、それで、八幡宮の棟札の”兵戈無用”が出てくるんだね。」

一里塚 最初はこんな 苗木から

石畑の一里塚。

一里塚の郷って石柱が立ってるけど、実際にあった場所は、豊郷町役場のあたりみたいだね。

ここにあるミニ一里塚、たぶん一里塚を模しているんだと思うけど、実際の塚は、”高さ丈余の塚で、松が植えられてあって、塚の上から湖水が見えた”と、解説板にあるね。

でも、一里塚を整備した最初の風景って、どんなものだったのかな? 「やっぱり、小さい苗木から? さぞ、かわいらしかっただろうね。」

八十年 前のいなかの 風景や

豊郷小学校旧校舎群。

昭和12年に、教会や学校の西洋建築家で有名なヴォーリズさん設計で建てられた小学校。当時、白亜の教育殿堂、東洋一の小学校と言われたそうな。国の登録有形文化財。

「すごいね。」 戦前の建物でしょ。戦後教育を受けた人でも、自慢できる校舎で勉強した人なんて、少ないんじゃない? いや~、いいね。

懐かしき 岡山駅に 降り立てば

豊郷小学校旧校舎群。

「何を言っているのやら...。」

失礼しました m(_ _)m。ここを訪問した翌週のNHK朝の連ドラ:カムカムエブリバディで、岡山駅として登場してましたね。これで、五個荘の大城神社と、こことで、聖地をふたつも廻ったことになるね。「なんのシリーズを勝手に始めてるのですか?」

なんか、一度訪れたところって、不思議と、第二の故郷的な感覚を持つようになるよね。テレビで放送されていたら、自分の故郷が紹介されたようで嬉しいし、会話で訪問先の話がでると、同郷の友人に会ったような気がして、やっぱり嬉しくなるね。

共通の 懐かしさなき 小学校

豊郷小学校旧校舎群。

う~ん、いいねとは思うけど、別に何も心に響いてこないね。なんでだろ?。「そら~、何の変哲もない小学校卒業生にとっては、共通する記憶の片鱗もないからだろうね。」 なるへそ。

しかし、この建物群も今こうして残されるまで、随分と、大変だったようだね。耐震強度の問題を指摘されて以降、耐震補強、解体立て替えと意見が分かれ、住民の総意に基づかない解体工事強行、地裁への工事差し止めの仮処分申請、工事強行、泊まり込みでの工事阻止、町長リコール、選挙など、泥沼の状態になったようだね。

「まあ、地元の人、ほぼほぼ全員が卒業している学校でしょ。全員、それぞれに思いがあるからかな?」

伝うるは 建物よりも 心意気

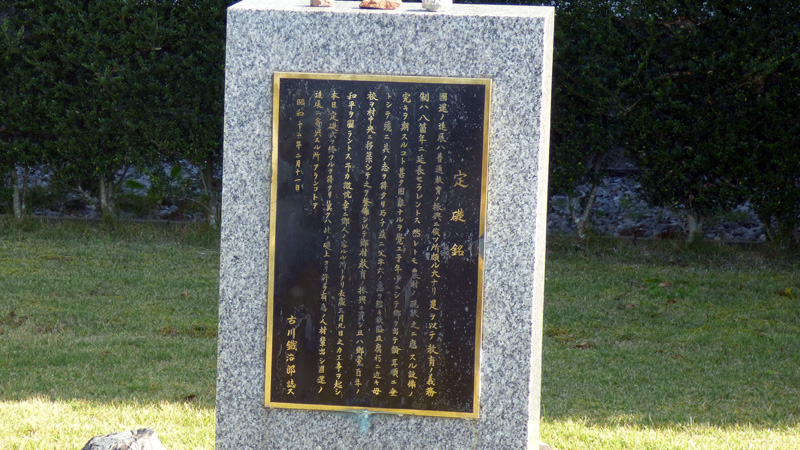

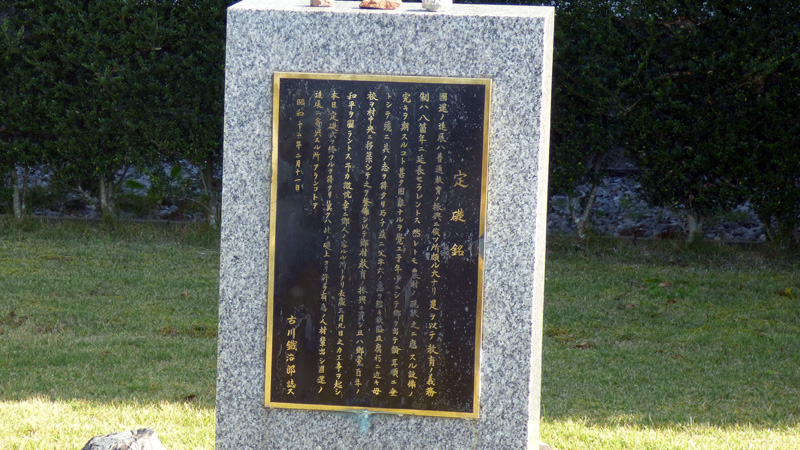

豊郷小学校旧校舎群の定礎銘。

この建物群をここに建てる資金を出したのは、地元の実業家:古川鉄治郎さん。自身の資産の三分の二、町予算の10年分に相当する建設費を寄付したとのこと。

定礎銘にはある。国運の進展は普通教育の振興によるところが大きいが、農村にはそのような設備を整えることがむつかしい。自分は11歳で郷里を出て、60にしてようやく余財ができたので、これを学校建設に使うと決心した。この学校が多くの優秀な人材を輩出して、国運の進展に寄与することをこいねがう。「立派だね。」 この気概こそ、伝えていかないとね。

やっぱり、この建物群、残してよかったと思うね。

鉄ドンが 東洋一の 学校を

豊郷小学校旧校舎群の定礎銘。

この建物の資金を寄付した古川鉄治郎さん。11歳から丁稚奉公に出たそうな。当時の呼び名は

”鉄ドン”。普通に働きに出て...、なので、まさにこの学校で学んでいる生徒たちと同じ年齢から働きに出て、ということになる。

特別な人じゃなくて、みんなも同じ可能性を持っているという点で、すごく刺激になるように思うね。

一回は ウサギとカメを 撫でたかな

豊郷小学校旧校舎群。

階段の手すり部分にあるウサギとカメさん。「こどもたち、よろこぶだろうね。」 きっと、通るたびに、全員がペンペンたたいたり、なでたり。「もう! 早く行きなさい!! とか。」 雨の日でも、ウサギとカメにタッチしてどちらが早く戻ってくるとか。「こら! 廊下を走るんじゃない!! とかね。」 なんか光景が目に浮かぶね。ホント、いいね。

進学し 落胆したろな 子供たち

豊郷小学校旧校舎群。

「なに、この句?」

昭和12年当時、珍しかった鉄筋コンクリート造り、暖房設備、内線設備、ガス設備、校庭では、テニス・バスケット・バレーのコート、陸上のトラック、体育館にプールと、ぶっ飛んでるね。

これだけ充実していた設備の中で上の学校に進学して、どうだったのかな? 「目が点になったりして。」 途中で、引っ越した子や、逆に引っ越して来た子も、驚いただろうね。たぶん。

一本の 木ごとに何度も 振り返り

豊郷町と彦根市の境あたり。

いいね~。街道という雰囲気だね。やっぱり並木がなくっちゃね。

しかし、車、多いね。雰囲気に浸ってしばらくたたずんでいるというよりも、撮影するのに車が通り過ぎるのを待っているという感じだね。でも、いいね。

緊急時 各組ごとに 集まれと

尼子の集落。

「ここの集落は、危機管理が徹底されているね。」 そうだね、偉いね。今まで通ったところでは、これだけ、はっきり、くっきりした案内板は、なかったように思うよね。

しかし...。「えっ? なに?」 普通、都会だと、広場自体がないので、避難場所を周知してたりするけど、ここは周りがたんぼ。「べつに...、という気もするよね。」

わかった! 戦国の雄:尼子氏の出身地だから、今でも、出陣の形が、残っているんじゃない? m(_ _)m。 甲冑つけて、集合したりして。m(_ _)m。

昭和末 室町時代の 眠りから

尼子館跡。

尼子氏は、近江源氏佐々木氏から別れた氏族。本家は、ここを領し、分家が守護代として、出雲へいき、三代目恒久の時にのし上がり、晴久のときに8カ国の守護にまで勢力を拡大した。

一方、本家は二代目のときに、戦乱で館は落城し、以後、まぼろしの尼子氏と言われたそうな。

それから六百五十年後....。「六百五十年??」 県の教育委員会が竹藪の中から、土塁と堀跡を発見したとのこと。「よく、残っていたもんだね。ホント。」

安全を 促す飛び出し ワンコかな

尼子の集落。

街道からは、随分と離れているし、地名を冠した駅からも、相当離れている....けど、いいね。片側にきれいな水の川が流れているし、のどかだね~。「でも、ここが戦国時代の中国8カ国を制した尼子氏の出身地でしょ。」

そう。だから、ほら、常にまわりに気を配り、油断しないように、道端には、訓練の看板があるでしょ。「それ、たんなる、飛び出し坊やでしょ!!」 いや、お嬢ちゃんと、ワンコ!

山城の 主の故郷 田の中で

尼子の集落の東。

尼子館跡から出て、東の方をのぞむ。山陰・山陽8カ国の守護として、難攻不落の天空の城:月山富田城に君臨した尼子氏。その故郷は、見渡す限り続く、たんぼの中。「なんか、おもしろいね。」

月山富田城から、里帰りしたら、

出雲尼子氏『よくこんな、平地で眠れるね?怖くない?』

近江尼子氏『度胸ないね~。それでも戦国大名かい!』

...なんてね。m(_ _)m

境内を 飛び出す勢い 出世藤

在士(ざいじ)八幡神社。

伊勢の津、32万石の領主になった藤堂高虎の出身地。「へ~、ここが。」

藤堂高虎の8代くらい前の、藤堂影盛が、京都の石清水八幡宮を勧請してのがこの神社のはじまり。

鳥居の右にあるのが、影盛が子孫繁栄を願って植えた紫藤。みごとな藤棚だね。藤の季節に是非、来たいね。

毎年5月には、藤切祭が行われるそうな。藤の房を切って、藤堂家に送られるらしい。「へぇ~、いいな~。ほしいな~。」 見物に来た人も、希望すればもらえるらしいよ。「よし! 来年もくるぞ!!」

大木に 絡まり茂り 倒れては

在士(ざいじ)八幡神社。

ここの藤、神社の創建と同時に一株、植えられたそうだけど、その後、境内の杉や欅の巨木に絡みつき、あたかも藤の森のごとく、多い茂ったそうな。「それも、また、きれいだったろうね。」

その後、巨木の方が倒れてしまい、現在の棚の形になったそうな。

まるで、豊臣、徳川の巨木に絡んで繁栄した感じ?m(_ _)m

北風に 号令してたは 殿ですか

藤堂高虎公像。

在士の集落を南に抜けたところに、高虎公園があって、そこに殿の像。いいね~、地域で、ホント、大事にされているんだね。

藤堂高虎は、選択をひとつ間違えば、命取りになる、戦国時代真っ只中にあって、実に正確に状況判断して、生き残り、大大名になっていく。

主君は、織田信長の妹:お市の方の夫:浅井長政に足軽として仕えたのに始まる。浅井氏滅亡後は、元浅井家臣から織田家臣になった阿閉貞征に仕えたが、同僚を殺害して出奔。次も、浅井氏旧臣で姉川の戦いで織田軍11段の構えを突き破った磯野員昌、その養子:津田信澄に仕えたが、評価されなかった。

その後、豊臣秀吉の弟:秀長に仕え、ここで要約、活躍の場を得ると同時にその力量を評価され、さらにそれに見合った働き場所を与えられて、大名へ。

秀長の死後、程なく養子の秀保も亡くなり、出家してしまうが、秀吉に才能を惜しまれ、説得、加増された上で大名に復帰。

秀吉死後は、徳川家康に接近して、まるで最初から家康の家臣であったかのように忠節に励んで、秀忠、家光にまで仕える。

「すごいね。おなかいっぱい、って感じ。」 笑。しかし、高虎がすごいのは、口先だけの選択じゃなく、最前線で戦っての人生だからね。満身創痍、75年の人生だよ。すごい。

残念の 河原の石が 主役へと

高虎公園の残念石。

「残念石??」 そう、この石は、藤堂高虎が大坂夏の陣後の、徳川幕府による大坂城再建に際して、現在の京都府加茂町の大野山から切り出されたんだけど、使われることなく木津川に取り残されていたらしい。

「よくそんなことが、分かるね。」 石の側面に藤堂家を示すマークが入っているので、判別できるらしいね。「なるへそ。」

大坂城 名だたる石に 埋もるより

高虎公園の残念石。

この石、重さは11トンあるそうな。「すごいね。よく山から切り出したね。それに、よく、ここまで、運搬したよね。」

「石の上に付いている、四角いへこみは何?」 矢穴って、いうらしい。もともとの岩に対して、切り出す線上に一定間隔で、鉄製のくさびを打ち込んで、割るらしい。だから、逆に、この矢穴があると、それように切り出された石だってわかるということ。

「でも、大坂城の石垣に埋もれるよりも、ここにあった方が、注目度たかいかもね。」

買うならば 単線ポイント 踏切か

近江鉄道の尼子駅。もちろん、無人駅。左は東海道新幹線。

まあ、東海道新幹線は、どんどん列車がとおるけど、近江鉄道の方は、待てど暮らせど...。勝負は完全についている....、と、思いきや。

「えっ? なに?何?」 たとえば、これをおもちゃ、プラレールなんかで売り出すと、どちらが人気あるだろうかね? 「う~ん、かっこよさは別として、微妙というよりも、ポイント切り替えがあり、駅舎があり、撮影しているところの踏切もありで、断然、近江鉄道の勝利かな??」 おめでとう!近江鉄道!! 「で、それ、どれくらい経営に貢献するの??」

内陸に なんでアナゴの 駅がある

近江鉄道の尼子駅。

五箇荘に行く電車の中のアナウンスが、”あなご~、あなご~”。「へぇ~、サザエさんに出てくるアナゴさんと同じ地名だね。」 内陸なのに、海水に住むアナゴの地名??

...と、思っていたのですが、ここへ来て、謎が解消。尼子って”あまご”って読むのね。m(_ _)m 電車の中では、それを聞き間違っていたようで...。

念のために、尼子氏も検索すると、尼子一族、全員、”あまご”。「そりゃ、そうでしょう!って言うか、月山富田城、行ったことあるんでしょ!! 気づかなかったの??」 尼子のみなさま、失礼しました。m(_ _)m

道の中 端に外にと シャッターを

葛籠町の松並木。

いや~、いいね。旧街道の松並木。まあ、ちょっと車は、ビュンビュン通るけど。

「前後左右、遠くにも、車がいないことを確認して、撮影しましょう。また、いいアングル、などと、旧に飛び出したりするのも危険and迷惑・事故のもとです。気をつけましょう。」 ひ、彦根署の方ですか?

松並木 いっぽん一本 構図とり

葛籠町の松並木。

いや~、いいですね。言葉としては、これだけ。

「しかし、なかなか、前に進まないね。」 一本過ぎるごとに、数枚撮ってたりして...。「まるで、修行僧が、五体投地しながら、聖地へ向かってるみたいだね。」 う~ん、五体投地、中山道でやったら、ギネスもの? 「交通の邪魔になるので、止めて下さい。」 ひ、彦根署の方?

三十と 五万石の 御領内

おいでやす彦根のモニュメント。

「いよいよ、彦根藩領?」 う~ん、正確な境じゃないと思うね。市の境は、もう少し手前からだね。藩領となると、現在の彦根市よりも、随分と大きいみたいだね。京都方面は、やはり、もう少し手前が境になるのかな。

「でも、うれしいね、この”おいでやす彦根”。」 わざわざ、私のために?っていう感じ。まあ、なんとなくだけど、この道、幹線の抜け道的に使っているようなイメージ受けるんで、申し訳ないような気もするね。

なげ~筒 ねえさん姉さん それは何?

おいでやす彦根のモニュメント。

「あの一番右側のお姉さんが背負っているもの、あれ、何?」 さ~。「あのね。」 分かった!! 「なに?何??」

なんと、安藤広重の浮世絵:木曽海道六十九次の中の高宮宿の絵に、二人のお姉さんが、同じような長い筒みたいな俵を、背負っているのが描かれているよ。「ホント。で、これ、何?」 さ~。「おいっ!!」

う~ん、よくわかんないけど、たぶん、苧殻を入れた俵、なのかな?苧殻は、麻の皮を剥いだもの。高宮は、琵琶湖の東:湖東で生産された近江上布の集積地だったから、地元の産業の象徴として、浮世絵・モニュメントに登場しているんだと思う。「なるほど。」

並木道 ここで終わりと 大見得を

葛籠町の松並木。

「あ~ぁ、並木道も、ここで終わり?」 みたいだね。でも最後の松は、またカッコイイね。

完全に道の上に、覆い被さっているね。「二階建ての家の屋根よりも高いし。」 いつまでも残ってほしいものだね。ホント。

また写真 つづら折りなる 旧街道

葛籠町(つづらまち)。

いいね。この、右へ左へ、ゆる~く曲がっていて、先が見えるような見えないようで、見てみたいと思わせる道。曲がっているところごとに、写真撮ったりして。

「くねくね曲がっているから、つづらまち、なの?」 それだと、九十九町じゃない? 「曲がっている数じゃなくて、葛籠の素材のツヅラフジのつるのように曲がっているからじゃない?」 う~ん、調べてみよ、って、分かるのかな?

家柄に 関係はなく 平等に

若宮八幡宮 産の宮。

南北朝時代のこと。二代将軍足利義詮が近江・美濃での戦から都へ帰る途中、この地で同行していた妻妾が産気づき、男子を出産。付き人として家臣九名が残って保護したが、君子は幼くして亡くなったとのこと。幼児の死亡率高いのは、身分関係ないね。

妻妾は悲しみのあまり髪を下して尼となり、幼君の後生を弔ったそうな。家臣たちも土着し、竹と藤蔓で葛籠を生産するようになり、後にこの一社を祀ったとのこと。

「えっ、ちょっと待って! さっきの話、それで、つづら町って言うの?」 そのようだね。うん。

乱世しも 無事に育って いたならば

若宮八幡宮 産の宮。

この地で生まれ、幼くして無くなった子の名前はちょっと分かんないね。案内板には、1355年に後光厳天皇をいただいて、とあるので、将軍就任の3年前、異母兄直冬に一時京都を占領されたときのことだね。

と言うことは。「と言うことは?」 金閣寺を造った三代将軍足利義満が1358年生まれだから、その兄ということになるね。義満も側室紀氏の生まれだから、この幼君が生きていたら、歴史は変わっていたかもね。「どんな風に?」 う~ん、金閣寺がなかった。「そこかい!」

幾世代 通してみんなに ご利益を

若宮八幡宮 産の宮。

案内板には、古来安産祈願に参拝する人が多い、とあるね。室町時代で、平均寿命は、16歳くらい、って聞いたことあるけど。「じゅ、16歳?」 まあ、平均だから、乳幼児の死亡率がすごく高かったんだろうね。だからこそ、古来から出産に関する願いことが大きいのだろうね。

供養だけじゃなくて、安産祈願としたことで、ここにお参りして、気を落ち着かせ、自信を持たせて、多くの人を救ってきたとなると、葛籠の家臣たちも大したものだね。

影法師 どこに隠れた 夕並木

葛籠町を抜けたところで、また、並木道。

いいね。並木の影もいいよね。道から田んぼに思いっきり、はみ出してね。

「よく見たら、先が丸い樹もあるようだけど?」 そりゃ、道路標識!

豪商と 高宮有志で 無賃橋

無賃橋。渡れば、高宮宿。左側は歩道橋、右側が無賃橋こと高宮橋。

天保のころ、彦根藩が近隣の豪商らに命じて、石造りの橋を造らせたとのこと。さらに高宮宿の有志が、通行賃を取る権利を彦根藩より買い取って、無料で通行ができるようになったそうな。

当時は通行賃を払う橋が一般的だったから、無賃橋とよばれるようになったんだね。高宮宿は近江上布の集積地だったから、大局的に見ると、必然的な選択だったんだろうね。

ただし...。「ただし?」 天保の橋の以前も、以後も、数限りなく水害で流されたり、壊れたりして、あるときは有料だったりと、まあ、大変だったみたいだね。

ゆく川の 流れは無くても 多くても

無賃橋から、犬上川を望む。(正確には、無賃橋横の歩道橋から)

「ありゃ~、川の水、まったく無いね。」 ホントにね。あるときは、幾つもの橋を押し流し、あるときは全く水がない。一番困るタイプの川だね。

なんだかね。やっぱり、風雨以時が一番だね。

二百年 中山道を 支えつつ

無賃橋を渡ったところにある無賃橋地蔵さま。

最初の無賃橋は、1832年の建造。で、1977年昭和52年に改修工事を行っていたら、橋脚の下から地蔵尊が2体、発掘されたそうな。「こりゃ~、橋の守護神だね。」

そういうことで、今はこのように祀られているとのこと。「今もなお、行き来する人たちを見守っているんだね。ありがとうございます。」

脇道を 覗いてみたら 誘われて

本陣跡から少し行ったところの脇道。

いいね。旧街道にも古い建屋は続いているけど、ちょっと横に逸れても雰囲気いいね。

「これ、旧街道歩いていて、雰囲気感じて見たら...なの? 交通量多いから避けようとして少し逸れたの?」 えっ???? m(_ _)m

寝酒なら 夢は旅先 駆け巡る

紙子塚。

松尾芭蕉は、『野ざらし紀行』の旅で、この家に泊ったみたいだね。その時に詠んだのは、

たのむぞよ 寝酒なき夜の 古紙子 (芭蕉)

紙子っていうのは、和紙で作った衣服。どうもご主人が芭蕉だと気づいてなかったみたいで、寝酒もなく寒い夜を過ごしたようだね。で、翌日、芭蕉だと知り、新しい紙子を送り、古い紙子をもらい受けたそうな。後々、紙子を庭に埋めて塚にしたのが紙子塚。

「ここで、寝酒があったら、その後の紀行の構想も、もっと大きなものになっていたかもね。m(_ _)m」

足元が 冷えてきたかな 大鳥居

多賀大社の大鳥居。

みちばたに 多賀の鳥井の 寒さ哉 (江左尚白)

江左尚白(えさ しょうはく)は、松尾芭蕉門下の人。「う~ん、この句の鳥井って、この鳥居のことなのかな?」 そうだと思うけどね。「真冬にきたとしても、この大きな鳥居を見て、まず寒さを感じるとは思えないけどね。」

なるほど...、分かった! 「何?」 鳥居が立派すぎて、それに見合う句が出来ないことを言っているのかな? 「ギャグがスベル時だけじゃなくて、駄作の句が出来たときにも、寒いっていうの??」 m(_ _)m

2021.10.27.:

五個荘から愛知川通って、高宮まで、てくてく。

今日も滋賀県は、風強いね。

武佐 > 愛知川 | 高宮 > 鳥居本