>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

高宮 > 鳥居本

駅出れば 鳥のさえずり お出迎え

近江電鉄の多賀大社前駅前の鳥居。

改札を出た途端、もう、すがすがしいですね。だれもいなくって。「おいっ!」m(_ _)m

神社まで少し歩くと思っていたんですが、いきなり鳥居をくぐったら、もう境内みたいな雰囲気ですね。

朝早く 誰もいぬよで 同じよな

多賀大社への道。きれいな道だね。中山道の本街道よりもいいね。

ひとっこひとり、いないかというと、たぶん同じような人って、いますね。

同じ電車だったんだろうけど、微妙に抜きつ、抜かれつ、撮影しつつ、撮影まちつつ、という感じ。「同類相哀れむ、だね?」 なんで、このすがすがしい雰囲気の中にいるのに、互いの苦境をいたわりあうのよ!!

多賀大社 ここが正面 思いきや

多賀大社前。

はじめて来たんですが、ここが正面かなって思ったんですが、違いましたね。

ここは、摂社の日向神社。読み方は、ひむかじんじゃでしょうか。摂社ですが、平安時代にまとめられた延喜式神名張に載っている式内社ですね。「古いね、というか、独立した神社だったの?」 そうだね。昭和になってから摂社になったそうだよ。

評価など できぬ時代を 生きぬいて

村山たかの住んでいたとされるところ。

花の生涯のヒロイン:村山たか。幕末に日本の舵取りをした、大老:井伊直弼、その直弼が師匠とあおぎ、参謀をつとめた長野主膳、この二人の元で、安政の大獄では、反幕府勢力の情報をさぐるスパイとして活躍する。

桜田門外の変で井伊直弼は討たれ、長野主膳は藩内の粛正で斬首、打ち捨て、たかさん自身は京都三条河原で三日三晩晒され、息子は土佐と長州の藩士に惨殺される。

「たいがい、きつい人生だね。」 心が強くなければ、とても生き抜けないね。たかさんは出家して尼となり明治9年に亡くなったとのこと。

この道を 行き交い何を 夢見たろ

村山たかの住んでいたとされるところ。

ここに住んでいたのは、幼少の頃だから、別にその後の人生に関わるようなことは、何も思ってなかったんじゃないかな。「多賀大社の巫女さんになるんだ!!、とか?」

井伊直弼の陰に、長野主膳あり。「実質、国を動かしていたのは、長野主膳?」 長野主膳の陰に、たかさんあり。「実質、国を動かしていたのは、たかさん?」 ま、まさか。

多賀大社 こここそ正面 思いきや

多賀大社前。

横に入る道もきれいにしてあるので、うろうろしちゃいますね。人が多かったら、もうここから拝んで帰るかって感じになったりして。「それじゃ、徒然草の僧だね。」 石清水八幡宮に参拝に来て、麓の神社のみ詣でて帰った仁和寺の僧ね。

もうすでに 境内の中? 多賀の街

多賀大社前。

いや~、街全体、気合いが入ってますね。道路は、きれいにブロックで覆われているし、車道・歩道が明確に別れていて、車がスピード出せないように、ジグザクにしていて、そのスペースにあかり灯篭が設置してあってと。街全体が境内みたいな感じですね。

ご利益に 土産話も いただいて

多賀大社 太閤橋。

鳥居をくぐると、いきなり、これ。いや~、いいですね。

にこにこしながら、足早に近づいて、右へ行ったり、左へいったり、写真を何枚か。

ところが...。「ところが?」 つづく。

渡ろうか 渡るまいかと まわり見て

多賀大社 太閤橋。

ここって、渡ってもいいの? 「案内板があるけど。」

曰く。反橋を渡る時は充分注意して下さい。特に次の行為は危険です。

一、雨、雪の日に登ること。

一、飲酒して登ること。

一、下駄、ハイヒールで登ること。

いや~、たぶん、逆にどれも無理だと思うよ。「で、どうしたの?」 まわりを見渡しても、誰も渡っていないので、横から廻りました。

将軍が 再築しても 太閤橋

多賀大社 太閤橋。

多賀大社への信仰が篤かった太閤秀吉が、母親の延命祈願で奉納した一万石をもとに造られたそうな。その後、徳川家光が再築しているとのこと。

幕府 『上様が再築したのに、なんで太閤橋じゃ?』

神社 『えっ、太鼓橋って言ってますけど。』m(_ _)m

日本の 父親母親 多賀大社

多賀大社。

お伊勢参らばお多賀へ参れ

お伊勢お多賀の子でござる

すごいね~、伊勢神宮とはりあってるよ。m(_ _)m。まあ、一般の人に分かりやすいように言ったんところから、そう言われるようになったんだろうけどね。伊勢神宮は、天照大神を祀り、ここ多賀大社は、天照大神の父・母なる伊邪那岐命(イザナギノミコト)・伊邪那美命(イザナミノミコト)を祀るところからきてるんだね。

さざれ石 珍しきよな ないような

多賀大社のさざれ石。

さざれ石と言えば...。

君が代は 千代に八千代に さざれ石の

巌をとなりて 苔のむすまで

(古今和歌集 読人知らず)

古今和歌集というよりも、国歌だね。まあ、どちらにしても長寿を祝う歌だけど、その中に登場するのが、さざれ石。成長する石だね。

へぇ~、ここにあったのか!! と、思いきや、案内板にもあるけど、現物としては岐阜県揖斐川町周辺の産で、小林宗一さんが発見されたものとか。「石灰質角礫岩って言うらしいよ。」 結構、あちこちの神社などに寄進されているようですね。まあ、長寿を連想させる、めでたいものだからね。

じ~っと、見ていると、小さいつぶつぶが、増えてるようにも、見えるような...。

秀吉の 名前があれば 国宝か

多賀大社の寿命石。

鎌倉時代のはじめ、源平の争乱で焼失した東大寺再建を志した重源上人が、多賀大社に参拝して、延命長寿を祈願された。このとき上人は61歳。この時代としては、すでに長寿の領域。

しかし、祈願の結果、さらに20年の長寿を得て、東大寺を再建させたそうな。「そういう実例があると、信仰する人が増えるよね。」

太閤秀吉さんも、そのひとり。従来から多賀大社への信仰は篤かったらしいけど、母親が体調をくずした際にも、祈願しているそうな。その時の御礼としての寄進から、太閤橋がつくられたとか。

「白い石に願いを書いて、た~くさん、置いてあるけど、秀吉さんのは、あるのかな?」

本殿も 神職巫女も 参る人も

多賀大社 本殿。

ここは何か、雰囲気が違うね。神社って、どこへいってもすがすがしいけど、多賀大社は、凜としているね。なんだろうね。

建物...だけど、左右も広がっているし、奥行きもあるね。写真正面が、拝殿。その両脇から長い袖回廊が翼を広げている。拝殿奥に神楽殿。その奥に幣殿。ここからも、左右に翼廊が出ている。「回廊が二重になっているから、すごく奥行きが出ているのかな。」 その奥に、祝詞舎。その奥に、本殿。

人も...、そうかなぁ。神職と巫女さんが、二重になっている回廊を風のように移動しているし、参拝の人もみなさん背筋のばして、祈っておられる時間もすごく長い。「うん! 観光気分の人とは、違うね!!」 えっ? 私?

病む帝 救いし杓子に あれこれと

多賀大社の杓子絵馬。

奈良時代、元正天皇が病になられたときに、強飯と杓子を献上したら、たちまち治癒されたとのこと。「それ以来、杓子は、無病息災の縁起ものとして、授与されているみたいだね。」

写真は、その杓子形の絵馬だね。「い~っぱい、掛けてあるね。この裏側も、同じだけ掛けてあるよ。」 ちなみに、帝に献上した杓子の残り木を、さしておいたら、根が生えて大木になったという。その木が今も少し離れたところにあるらしいよ。「樹齢、何年なの??」

神の言 飛び出し注意と 巫女がゆく

飛び出し...巫女。

これは、レアな飛び出し坊やだね。何か、書いてあるけど。多賀町のマスコットキャラクターのたがゆいちゃん、なのね。

本殿の 前は厳か 裏山は

多賀大社の末社、楫取(かじとり)神社と祖母神社。

多賀大社からは、歩いて10分~15分のところ。お社は小さいけど、木がこれまた、でかいね。

でも、本殿の裏がすごいね。「なんか、左側には石垣みたいなのが見えるね。」 これ、名神高速道路。「なんとね。」

仲良くも ひなたぼっこの 飯盛木

飯盛木。

多賀大社で話があった、飯盛木。「え~っと、奈良時代に強飯と杓子を献上した途端に、帝の病が治って、杓子を作るのに残った枝をさしておいたら、大樹になったっていう?」 そう!

「どっちの木?」 両方とも。左側が、男飯盛木、右側が、女飯盛木。

大舞台 男いもろぎ 形を決め

男飯盛木。かっこいいね。

「いもろぎ?」 飯盛木と書いて、いいもりぎ、あるいは、いもろぎ、と、読むそうな。

「ふ~ん、一般には、いいもりぎ、で、地元では、いもろぎ?」 初句で使うときは、いいもりぎ、二句で使うときは、おとこいもろぎ、おんないもろぎ。「5字と7字で、ピッタリ...って、...ホンマかいな??」

遠くても 行って見たく なる木かな

女飯盛木。

「随分、遠くにあるけど。」 男飯盛木は、通行止めの看板があったので、望遠で撮りました。2本の木が1枚に入っているやつは、真横からじゃなくて、かなり斜めから入るようにとっているので、実際は結構離れてるんだな、これが。

たかが風 たかが雪しも 数百年

女飯盛木。

「ご~、...でかいね。」 迫力の幹まわりだね。やっぱり、大樹ってのは、すごいね。神を感じるね。

幹まわりは、9.75メートル。樹高は、15メートル。樹齢は、推定で300年以上。「あれ? 奈良時代から300年しかたっていなかった?」

そうだね。案内板には、そう書いてあったんだけど、ひょっとして、文字の書き間違いかな。ゼロがひとつ、足りなかったりして? 「ご~、樹齢3千年って???」 m(_ _)m

杖つきし 先より新たな 枝ひとつ

女飯盛木。

メインの幹は、すごく太いけど、倒れそうなのか、添え木で補強してあるね。途中、枝葉も出てないから、丸々この幹が枯れちゃうんじゃないかと思ってよく見ると...。「うん、先から1本、枝葉が出ているね。」 たくましいというか、かわいいね。

でも、だいぶ弱っていたのかな。平成30年に樹勢回復の治療を行ったそうだよ。元の資金は、地域や学校、企業や職場から寄付された、緑の募金から出されたとのこと。「やっぱり、みんなが応援してるんだね。」

近江の野 吹きゆく風に 香り付け

麒麟麦酒工場。

多賀から高宮までは、一直線。普通に車が、バンバン通る道。しかも、宅地造成しているところがあるのか、ダンプもバンバン通る。

でも、...、いい香りがするね。「なるほど、ビール工場だね。」 そういえば、飯盛木の向こうに、見えていたよね。香りが付くと、不思議と、風景が違って見えるね。「そうかな??」 飲んでないからじゃない? 「飲んでるの???」

常夜燈 新幹線の 陰になり

多賀大社常夜燈。

新幹線の高架下だけど、残っているんだね。このへん、道がまっすぐだから、視界にあまり入らないというか、へたしたら、気づきもしないんじゃない?

なんかちょっと、さびしい感じがするよね。

点々と 田中の道に 常夜燈

多賀大社常夜燈。

この常夜燈だけど、この先にある高宮宿の大鳥居から、多賀大社までの3.5キロの道の両側に、1丁:約109メートル間隔でこの常夜燈が、立ててあったらしいよ。

「へ~、昔は、たぶん、まわりは何もない田中の道だったろうけど、すごいね。」 きれいだったろうね。きっと。

ヒコニャンが いるとは全く 気づかずに

この道を少し行くと、中山道と交差していて、そこに多賀大社の大鳥居が建ってます。

単に、歩いてる道を撮ったんだけど、ヒコニャンが写っているとは。帰ってから、写真を見ていて、初めて気づいた。「えっ? どこ??」 写真右下に、座ってるでしょ。「ホントだ。」

多賀からは 見えたであろうか 常夜燈

中山道に面している、多賀大社大鳥居と常夜燈。

大鳥居も大きいけど、常夜燈も相当大きいね。高さ、なんと、6メートル。基壇の底辺が3.3メートル四方。

でもって、あかりを灯す火袋までは、写真のとおり、13段の階段付。「多賀大社までは、3.5キロあるけど、見えたかな?」

宿場町 しばし車を 待つもよし

高宮宿。

旧街道は、結構、車が多いね。道幅もそんなに広くなく、互いに譲り合うから、車の通過を待っての撮影は、時間がかかるね。

まあ、この町並み、しばらく待つのも、いいね。

街道を 少し曲がれば 昔なる

高宮宿。

街道沿いも、いいのですが、それなりに賑わってたところは、時代とともに、お店や建物の顔も変わっていくね。その点、ちょっと路地を入ると、結構昔のままの雰囲気があったりしていいね。

行き来する 車に押されて 鳥居へと

高宮神社。

街道は、双方向に車が行き交うので、車がくると、ちょっと立ち止まって待つ。そんな感じで、無意識に入ってしまったのが、高宮神社。

参道で 雑踏のほこり 落ちてゆき

高宮神社。

いいですね、この参道。右は、社務所、かな。

今日は、多賀からここまで、結構交通量の多いところの道の端を歩いてきたので、気分的にも、この参道で、ほっとした感じになるね。

愛らしき 雁金たちに 迎えられ

高宮神社の随神門。

「かわいいね、千鳥のマーク。最近のデザインなの?」 これ、千鳥じゃないよ。雁金(かりがね)。「えっ、そうなの...。う~ん、よく見ると、確かに違うね。m(_ _)m。」

「でも、かわいいよね。」 雁金の紋、と言えば? 「雁金と言えば...??」 柴田勝家! 「ホント? なんとね。鬼柴田、ですか。かわいいなんてどころじゃないね。」

柴田勝家の家紋は、二つ雁金だけど、少し凝っていて、上の方が口を開いていて、下の方が口を閉じている。阿吽の形になってるそうだよ。「ちょっと! ここの紋も、そのとおりになってるよ。」 えっ、ホント!!

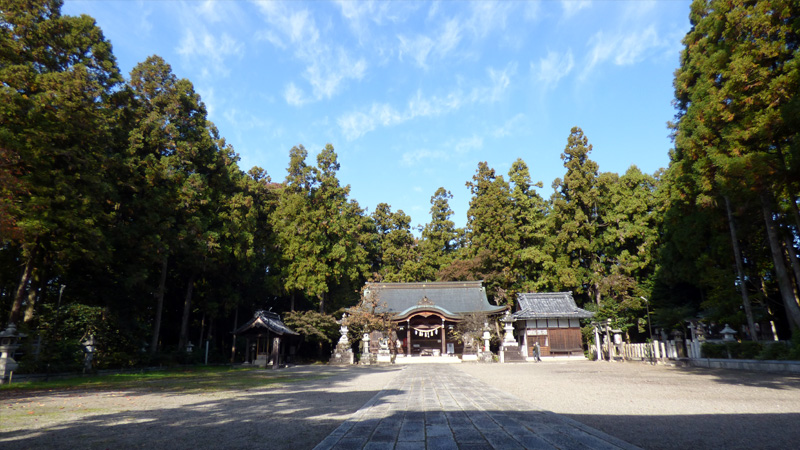

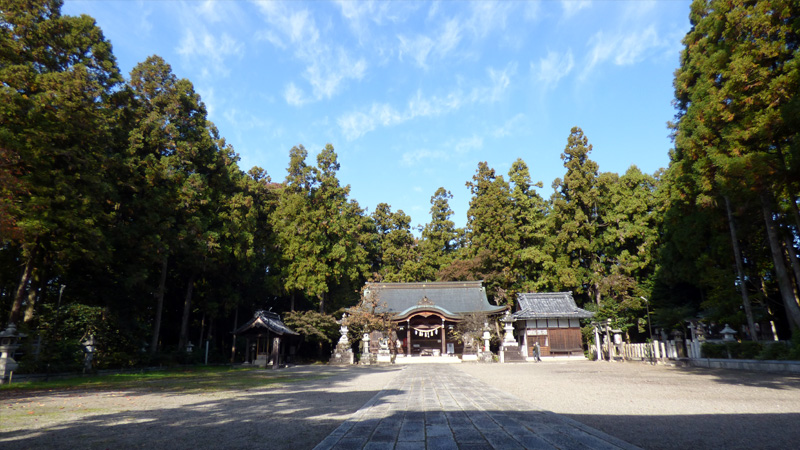

表門 くぐれば広がる 木々空も

高宮神社。

広々、さわやかだね。「先ほどの紋の話...。」 柴田勝家の家紋と同じっていう話? 「この神社、何か関わりあるのかな? 古文書とかの記録、残ってる?」

古い記録に関しては、残っているようだね。「どんな記録??」 明治3年の大洪水で多くの旧記が流されたため、沿革はほとんど判っていない、との記録だそうです。「...。」

山間へ 進むと思えど 空広く

高宮宿。

「ぼちぼち、山道に入るのかな? 琵琶湖とも、お別れ?」 いやいや、まだだよ。次の鳥居本を越えてから、峠道かな。

「でも、道はゆる~く曲がって上り坂。でも、空は広いし、面白いね。」

進む道 迷いませぬよに 地蔵さま

木之本分身地蔵尊。

「ぶ、分身地蔵尊?? なんか、すごそうだね?」 この先、鳥居本を越えたところから別れる北国街道の木之本の宿に、木之本地蔵菩薩がおられる。高さ6メートルもあり、眼の地蔵菩薩として、信仰を集めているそうな。

その地蔵菩薩の分身だね。お地蔵様と言えば、石を彫って造られているのが一般的だと思うんだけど、ここのお地蔵様は木彫りだそうな。

あっちには 国宝天守が あるけれど

彦根道の追分。

ず~っと、彦根藩領を歩いてきたけど、中山道は彦根のご城下を本当に通ってないんだね。「なんでだろうね?」

そうだね。ほかの城下町では、従来の街道を強引に城下に引き入れてまで、通しているところとかもあるのにね。しかも、彦根城築城前の居城:佐和山城は、ほぼほぼ、中山道の目の前にあるのにね。「歴史的に支障はなかったのかな?」

大坂冬の陣:

「先鋒彦根の赤備えと合流してから、軍議を開くぞ!」

「彦根は、もう通り過ぎてますけど...。」m(_ _)m

戊辰戦争:

「東征に際して、本当に彦根藩が味方か確認するぞ!」

「彦根は、もう通り過ぎてますけど...。」m(_ _)m」

見上げれば 喉の渇きや 石清水

石清水神社。

もう名前だけで、喉が潤い、生き返ったように、元気になるね。「たいそうな!」

写真のとおり、中山道にこのように面しているから、きっと8割くらいの旅人は、神社に上がって、休憩したんじゃない? 「あとの2割は?」 石段に腰掛けて休憩! 「で、参ったの??」

八幡さん みたいで違い それみたい

石清水神社。

石清水と言えば? 「う~ん、石清水八幡宮」 そうだよね。ここも、ずっと八幡宮たと思っていたけど、よくよく見たら、石清水神社。八幡とは書いてない。

飛鳥時代から、ここで祀られているそうだよ。「ということは?」 京都の石清水八幡宮は、平安時代になってから、宇佐八幡から勧請されたから、それよりもずっと古いことになるよね。

「祭神は?」 神功皇后。「やっぱり、八幡さん?」

「ご利益は?」 武勲と安産祈願。「ますます、八幡さんだよね。」

床の山 秋の日浴びて ぽっかぽか

床の山。たぶん。

ひるがをに 昼寝せうもの 床の山 (芭蕉)

「なんか、地名の字面だけで、歌、詠んでない?」 まあ、昔になるほど、そんなもんじゃないの? 芭蕉さんは別として、実際にそこへ行って詠んだ人は少ないと思うよ。

ここも、たぶん写真のところだと思うだけで、確証ないし。「じゃ~、やっぱり、タイトルの句も、字面だけで作ったの?」 ...。

屋根の間に 城は見えねど 佐和山は

床の山の手前の橋から。

「あの山が、佐和山城の佐和山なの??」 たぶん。おそらく。まあ、そうだったらいいのにという希望。「おいっ!」

本当は、彦根城の天守が見えないかなって、見回していたんだけどね。...。

「何か目印があれば、いいのにね?」 復興天守? 「それ、国宝彦根城天守があるのに、もめるんじゃない??」m(_ _)m

横っちょに 別の参道 あるなしや

春日神社。

すごい杜だね。樹の高さ、街道にあふれんばかりの勢い、そして、この長さ。街道と平行に杜の中に参道があって、一番奥の本殿の横に、街道から入る道があったら、どうしようかと。「なにを、くだらないことで悩んでいるんだか。」

街道の すぐ横にしも 別世界

春日神社。

街道から入ったところにある一の鳥居からの望遠の写真。写っているのは二つ目の鳥居。「狛犬さん、光ってるね。」 車が、ぶんぶく通っている街道のすぐ横とは、思えないね。

おそるおそる、礼節を欠かないように参拝しました。

反対の 世界の出口 覗いたら

春日神社。

参道から、街道と反対がに開けていた空間を覗いた景色が、写真。「また、別世界だね。」 鴨さん、いっぱい。さらに、その向こうは、住宅地だしね。

なんか、短い時間で、いろんな空間の空気を肌で感じて、街道に戻ったら、浦島太郎さんみたいに、時間が随分経ってたりして。m(_ _)m

日本一 想像ふくらむ 大太鼓

原八幡神社の日本一の太鼓堂。

「日本一の太鼓って、どんな大きさ? あの太鼓堂めいっぱい??」 う~ん、最低限、正面の扉よりは小さいんじゃない? 「確かに。」

調べてみたら、直径2メートル、胴回りは6メートルってあったね。「直径の数字だけだと、中で大人が立てる大きさだね。万歳できるかも。」そうだね、大きいね。

「ちょっと待って!」 どうしたの?「日本一の大太鼓で検索したら、直径4.8メートルってのが出てきたけど? 更新されたの?」 う~ん、ここの大太鼓は『1本の樹をくりぬいたものとしては』日本一というか世界一みたいだね。「そういうことね。」

「どんな音が鳴るのかな?」 鳴らしたら騒ぎになるので、彦根署に事前に届けなければならなかったりして。m(_ _)m

中山道 ここまで来ても 金木犀

原八幡神社の鳥居のあたり。

今朝は家を出発するときから、金木犀の香りがしていたけど、ここまで来ても、やっぱり金木犀。「なんか、尾行する敵を、あの手この手でごまかし、振り切って遠くまできたのに、先回りされていた感じ?」 そう、なんか家に帰ってきたような...。

新幹線 消えゆく先へ 道続き

原町を過ぎたあたり。

右側は、東海道新幹線。「でた~、延々まっすぐな道。」 精神的なスピードが一番落ちる道だね。

「風景もあまり変化ないし、通過する新幹線見て喜ぶ歳でもないもんね。」 ...。

通りすぐ 様々な風 小町塚

小町塚。

「小町って、小野小町?」 そう、小野小町が生まれたところ。「小町って、彦根の人だったの?」

まあ、小野小町は半分伝説上の人だからね。生誕地だけでも、秋田、山形、福島、神奈川、福井、滋賀、京都、熊本など。「すごいね。」

しかも、ここ小野での話でも、小町の父が宿泊したとき、宿の赤ん坊があまりにもかわいかったので、養女にもらいうけたそうだが、奥州へ赴任する時だったとか、京都に戻る時だったとか、2種類あるらしいね。「どんどん話が広がっていくというか、増えていくね。さすがわ、有名人。」

小町茶屋 名前だけでも 賑わいそう

小町塚。写真は、塚の前の石版で、地元に伝わる郷土芸能『小野町泰子踊り』にちなむものかと。

「小町茶屋って?」 このあたりに小町茶屋ってのがあったみたいだね。「伝承?」 いや、明治の中頃までは、あったそうだよ。「なんとね。」

今は、塚だけで周辺には人家もなにもないね。「さびしいね。」 でも、塚のすぐ後ろは名神高速道路、塚のすぐ前は東海道新幹線、昔同様の往来の多さだよ。「それ、やかまし過ぎない?」

新幹線 まずはくぐりて 二ノ鳥居

小野の八幡神社。

「なんか、すごいね。一ノ鳥居と二ノ鳥居の間の地道の参道を新幹線が横切っているの?」 そう。本来は同じ場に存在しえないものが、あるような。変な感じがするね。

ここ、新幹線がなければ、参道の両脇に田んぼが広がっているだけのところ。山里だね。

深きとも 思う向こうは ゴルフ場

小野の八幡神社。

「新幹線の高架をくぐれば、完全に山里だね。日が暮れる前に、人家を探さないと...って雰囲気? m(_ _)m」 あまいね~。「何?」 地図で見ると、神社があるこんもりとした丘の森の向こうは、ゴルフ場だね。「信じられないね。」

さらにその向こうは、住宅地、イオンがあったり、彦根駅だったりするものね。駅まで直線で1.5キロ。トップアスリートなら3分半ってとこ。

山里や 知らない歴史が ここにあり

小野の聖谷(しょうだに)。

太子が合戦のときに一時かくれた陣地、と案内板にあるね。聖徳太子が合戦で...、っていうと、河内の国での蘇我氏と物部氏の争いしか思い浮かばないけど。この辺で合戦に及んで...って、なぞだね。でもさすがわ近江の国、知らない歴史があるのかも?

「感じよく浸っているところ、ごめん。太子って、聖徳太子?」 おっ、そうくる?

バイクでは 分からぬだろな 道の良さ

小野。

いいね。この宿場のこの道。ここ小野は、中山道よりも古い東山道の宿駅のあったところ。鎌倉時代の記録にも出てくるそうな。

まあ、同じ道をゆくにしても、車、自転車、歩きだと、違った風景になるし、見えるもの、見えないものが出てきて、おもしろいね。

何よけて 右へ左へ 旧街道

小野。

ゆる~く、くねくねした道、いいね。「でも、これ、なんでまっすぐじゃないの? 何よけてるの?」 さ~? いねむりしないように? 「それ、車の場合でしょ。」 m(_ _)m

もう、向こうに見えている家並みは、鳥居本だね。

2021.11.3.:午前

多賀大社から高宮を通って、鳥居本まで、てくてく。

途中の駅では、雨降ってるところも。

愛知川 > 高宮 | 鳥居本 > 番場