>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

柏原 > 今須

摺針の 峠より高き 宿場町

柏原(かしわばら)宿。

「なんか、空が広いね。」 そうだね。鳥居本宿から番場宿への道で、摺針峠を越えたけど、この宿場の標高は、その峠とほぼ同じ高さみたいだね。「なんとね。」

高原の町、ってな感じかな。気持ちいいね。

友もよし 息子ともよし サイクリング

柏原宿。西から入って、振り返ったところ。

「今日は、自転車の人を、よく見るよね。」 あんまりスピード出している人はいないね。「そう、あんまり漕いでない気もするね。」 気持ち良さそうに、流している感じ。

中でも、一番にこにこしてたのは、息子とふたりでツーリングしているお父さんかな。次は、自転車でも来てみたいね。

将軍の 憩い場くだりて 旅人の

左の大木が、柏原御茶屋御殿跡。

徳川家康が上洛時にここで休憩したのが始まり。それ以来、ここを通る度に休憩するのが慣例となり、御殿を建てるに至る。でも、将軍家の上洛がなくなり、元禄の頃には、御殿も無くなったそうな。

今は、中山道を行く人のチェックポイント&休憩場所だね。

何回か 使われ元の 草地かな

柏原御茶屋御殿跡。

「なんちゅう失礼な発言!」 m(_ _)m。でも、御殿のあった65年間で、使われたのは14回だよ。平均して5年に1回くらいじゃない?

管理している役人も、大変だよ。「この前は、どうだったかな?って?」 まあ、江戸時代のお役人は、ちゃんと書き残しているから大丈夫なんじゃない?

そういえば、東海道歩いたときの、水口城も将軍家休憩の御殿だったよね。「そう、思い出した。このもったない感。m(_ _)m。」

休憩場 こんなもので いいのでは?

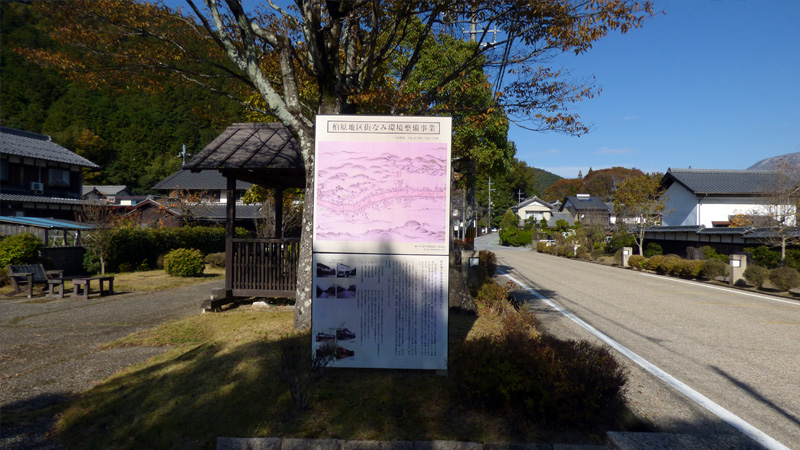

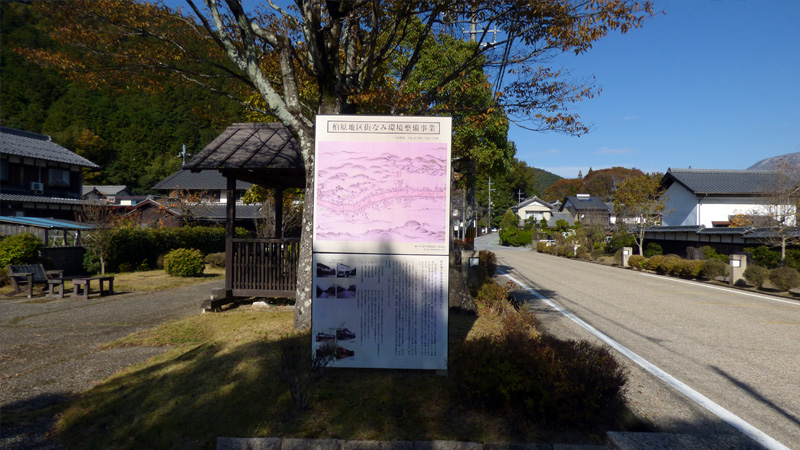

柏原御茶屋御殿跡の町並み環境整備事業の看板。

「何? この句。これ、写真左にある木製の腰掛けイスのことを言ってるの?」 そう。御殿なんて建てなくても、これで充分。「なんか、将軍家に恨みでもあるの? ひょっとして、ここを管理していたお役人の子孫? m(_ _)m。」

まあ、でも、大きな石ひとつでもいいような気もするよね。石だったら朽ちないし、将軍家腰掛けの石、とか言って、観光スポットにしやすかったかもね。「ひょっとして、米原市のお役人の子孫? m(_ _)m。」

中山道 何もないよで 何かある

柏原宿の問屋役の前。

「何か見つけたの?」 道路の中央。「あ~、なんか、あるね。何? これ??」 多分、雪を融かす装置かな? スプリンクラーをひっくり返して付けたみたいな。幼いときに、冬の金沢で初めて見たときは、すげ~都会!って、思ったね。m(_ _)m。

この融雪設備は、日本で考えられたそうだね。あまり寒すぎるところだと、水が凍っちゃうのでダメみたいだね。そこそこ寒くって、雪が多くって、そんでもって人が結構多く住んでいるところとなると、日本の北陸・山陰地方がメインになるんだろうかね。

銀行が 建つほど商い 賑わいて

柏原銀行跡。

写真の右の建物が、艾(もぐさ)屋の山根為蔵家で、銀行の発起人。家筋の同業、旅籠屋、呉服屋など五軒に働きかけて銀行を設立したそうな。奥の建物がその銀行跡の建物...、だと思う。

「なんか、のんびり感満載の宿場だけど、賑わってたの?」 江戸時代もここは結構大きな宿場だったそうな。明治になってからも、沢山の商店がたちならんでいたとか。前後の宿場や鉄道の駅も含めて、米原、醒井、近江長岡、野一色、岐阜県の今須にまで、支店や出張所を構えたくらいだそうな。「たいしたもんだね。」

小春日や 最後の姿か 伊吹山

街道を少し外れて、清滝から伊吹山を見る。

「今日は、快適に歩いているけど、もうぼちぼち雪、降るの?」 そうだね...、例年だと11月20日ごろが初冠雪みたいだね。でも、昨年は、早かったみたいで、11月5日には降ったそうな。

頂上付近に雪をいただいた姿も、かっこいいだろうね。「でも、冬になると、そんなこと言ってられないくらい恐ろしいことになるのかな?」 まあ、穏やかな姿、今年の見納めかもね。

伊吹山 見て詠む芭蕉を 見て続き

芭蕉句碑と案内板。

「なんて、書いてあるの?」

折ゝに 伊吹を見てハ 冬籠り (芭蕉)

...ということは、まだ初冠雪もしてないし、今日は、タイミング的に、ちょっと早かった?? 「まあ、でも、ちょうどいい感じじゃない?」

「この句は、ここで詠まれたの?」 う~ん、大垣で、かな? 「そうなの?」 まあ、シチュエーション的には、あってると思うよ。ただし...。「ただし?」 伊吹山は、なんと言ってもでかいから、どこからでも見えるので...。「見えるので?」 同じ句碑は、他にも滋賀県に二カ所、岐阜県に五カ所、愛知県に一カ所あるそうな。「人気だね。」

伊吹山だけ見るのもいいけど、句碑を添えられると、趣が増すね。

婆娑羅なる 里に来るのは 春がいい

清滝の徳源院への道。

「婆娑羅って、婆娑羅大名って、佐々木道誉?」 そうだね。「この辺の人だったの??」 う~ん、よく分かんないね。室町幕府成立後は、今の甲良町:尼子氏発祥の地からもう少し山側の方へ行ったところの勝楽寺を拠点にしていたようだね。でもここは、佐々木道誉:京極道誉の京極氏の歴代の菩提寺があるところだからね。

里から徳源院へ、山に延びる参道だけど、この並木、これは桜だね。「婆娑羅を感じるには、やっぱり春に来なきゃね。」

次々と 車返しの 徳源院

清滝の徳源院。

街道を少し外れるので、来る人もいないんじゃないかと思いきや、結構、次から次へと、車が参道を上っていくね。でも、訪れた日は、緊急事態は解除されてしばらく経っていたけれど、コロナ感染防止のための拝観休止中だったので、まあ、みなさん、すぐに引っ返していったね。「要は、あなたも、拝観できなかったってこと?」

名族や 苔はむせども 朽ち果てず

清瀧神社の参道の橋。

苔の感じがいいね。木漏れ日を受けて美しいね。ここ、通ってもいいのかな?

鎌倉時代に京極氏の祖:京極氏信が北近江の守護となって以来、崇敬された神社。「京極氏は宇多源氏の流れだから、かなり古い名族だよね。」 そうだね。戦国時代に勝手に系図を作った多くの大名たちとは、ちょっと違うよね。

頼朝の源氏旗揚げ時から活躍し、尊氏の時も一緒に戦い、戦国時代をどうにかこうにかやり過ごして、江戸時代まで大名として残るんだからね。不老長寿じゃないけど、一族子々孫々までの繁栄のご利益はあるかも?

婆娑羅をも 見下ろす神さえ 雪備え

清瀧神社の本殿を見上げる。

急峻な山肌に、小さな本殿。誰が来たところで、思いっきり見上げるのみ。

でも、そんな絶対的な感じのする本殿も、大きく囲われているのは、積雪から守るためなのかな? ひとつひとつは、淡い印象の雪も、あまく見たら行けないよ!ってな、感じですかね?

菩提寺や 昔の領主 戻り来て

清滝の徳源院。

徳源院は京極氏の菩提寺。「そりゃ、昔の領主も、墓参りするでしょ。」 いやいや、戻ってきたというのは、江戸時代になって、遠く四国は丸亀の領主になってからのこと。菩提寺のあるこの辺りを、他の領地と交換してもらったそうな。 「なんと。」

そして、徳源院を復興。近くに散在していたご先祖様のお墓をここにまとめたのこと。時の殿様は、京極高豊公。殿様は、地元丸亀にも、父祖の地:近江の琵琶湖を模して近江八景を配した庭園を造られている。中津万象園だね。「なるほど、是非、行かないとね。」 どこへ?

白黒に 一輪挿しが 色をつけ

柏原宿。

一輪挿し。おしゃれだね。「今だからこそ、できるっていうものじゃないよね。」 江戸時代でも、こういうことは、されてたんだろうかね。いいね。

「和宮様の輿入れの行列のときなど、目にとまるってこと、なかったんだろうかね。」 いや~、心境的には、余裕ないような。でも、性格からいうと、好奇心強いような気もするよね。さてさて、どうだったのやら。

花一輪 古き建屋に いのち入れ

柏原宿。

一輪挿し。和宮様の目にとまっていたら、どうなってたかな? 「そりゃ~、噂はまたたく間に、次の宿場に流れて、さっそく宿場中が同じようなことしたんじゃない?」

でも、一輪に美しさが凝縮されているんだけど、軒並み一輪挿しだと、目がいかないんじゃない? 「でも、ないよりは、はなやかで、いいんじゃない?」

筆取るは 山、道、建物 賑わいか

伊吹堂。

艾を売っているお店。なんと、広重の木曽海道六拾九次にも描かれているお店。

有名だったんだね。それぞれの宿場の代表的な情景を選んで描いたと思うんだけど、柏原宿の代表なんだね。

選ぶ基準は、何だったんだろうかね。お店だから、すごい賑わいだったとしてもね。江戸の街の中というわけでもないしね。それよりは、よっぽど、全国的にというよりは、江戸的には、名前が知られていたんだろうね。

艾って、今じゃなじみの無い人も多いけど、江戸時代じゃ、初旅は艾も支度の数に入れ、という川柳があるくらい、一般的な必需品だったのも驚きかな。

吉原で 遊んで歌って 名を広め

伊吹堂。来た道:西の方を臨む。

伊吹堂亀屋左京六代目の当主、通称七兵衛さんが二十歳の時に江戸へ行商に行き、途中儲けたお金で吉原に遊びに行った。そこで...。「そこで?」

毎晩、毎晩、宴会を開いて、遊女に『江州柏原 伊吹山の麓の亀屋左京の切り艾』という歌を歌わせたとか。そうしたら、歌が流行って、名前が全国に広まったそうな。元祖コマーシャルソングだとか。「江戸時代に?? すごいね。」

七兵衛さんは、自分のお店の浄瑠璃も作って、京都・大坂で興業させたり、お店に続けて広大な庭園と休憩所も造って、街道を行く人に提供したとのこと。「やるね~。」

夫婦して 話が弾んで いたろうに

柏原宿本陣跡。

写真左端は、『皇女和宮宿泊 柏原本陣跡地』の石碑。その右奥の建屋に貼り付けてあるのは、『十四代将軍 徳川家茂 第二次長州征伐途上 柏原宿本陣宿泊』の木札。

「へ~、夫婦して、同じ所に宿泊しているんだね。」 でも、将軍の方は、行きだけの片道。このあと、大坂城にて病没することになる。「なんとね。」

土産にするはずだった形見の西陣織に対しての歌は、

空蝉の 唐織り衣 なにかせん

綾も錦も 君ありてこそ (和宮)

隠そうが 邪魔をしようが 伊吹山

八幡神社境内から。

神社の境内には、句碑がある。

そのまゝよ 月もたのまし 伊吹山 (芭蕉)

う~ん、やっぱり、伊吹山は、いいね。境内の木立、近くの山が遮っていても、電線が邪魔していても、高圧鉄塔が沢山建っていても、本来の伊吹山は変わらないね。うん。

いただくは ご利益じゃなく 勇気かな

照手姫笠掛地蔵。

中世の仏教説話から歌舞伎などでも上演された話『小栗判官』にまつわる伝承の地蔵様。

常陸の国:小栗の城主、小栗判官が毒殺の危機に遭い、餓鬼のようになりながらも一命を取り留める。愛妾の照手姫は、夫を箱車に乗せ狂女のようになって車を引いてこの地まで来たところ、野ざらしの地蔵様を見つけ、自分の笠を掛けて一心に祈りを捧げたそうな。「ほ~。」

すると地蔵様からお告げがあり、熊野まで行って療養すると夫は全快。御礼に寺を建て、その時の地蔵様を本尊として祀ったとのこと。

いろいろな お地蔵さまが 寄り添いて

照手姫笠掛地蔵。

本尊だったお寺は、兵火で焼失。その後、お地蔵さまは、野ざらしの状態が続いたとのこと。その後、各所を転々とされたあと、昭和の初めにここに定着されたそうな。

「照手姫笠掛地蔵さまって、左の背の高いお地蔵さま?」 正面向かって右側の背の低いお地蔵さまだと、案内板にはあるね。右側は、ここにお祀りした際に、土地の古老が奉納された安産地蔵さま。ほかのお地蔵さまは、やはり廃寺になったお寺から移されたようだね。

一里塚 さえも消えるに 残る木も

照手姫笠掛地蔵さまからすこし東の街道脇の大樹。

いや~、でっかいね。残っていて、うれしいね。「そうだね。一里塚でも、場所によったら、石碑ひとつ、案内板だけとか、あるもんね。」

旧街道 そのまた昔の 旧街道

旧東山道碑。

すごいね。東山道だよ。東山道。「どこまで行ってるの?」 そりゃ~、陸奥の国、青森までかな。「新たな目標が出来たね。」 ...。

東の方からやって来たら、ここまでは、東山道と中山道は同じ道。ここから西方向は、東山道が右側の道で、中山道が左側の道:歩いて来た道になるのかな。

東山道めぐりもいいけど、中山道が出来た時点で廃道になっているから、野に入り草を分け...ってな感じの旅になるんじゃないかな。「ちょっと、苦手かも...。」 でしょ。

風吹けば 雨は大阪 伊勢湾に

分水嶺近くの中山道石碑。

「ここからは、下り坂だね。」 そう、ここに降る雨は、伊勢湾に流れる。先ほどまでの上り坂の雨は、琵琶湖から大阪湾へ流れる。「本当? そうなの?」 たぶん。「おいっ!」

「高い山の山頂じゃないけど、なんか、すごい場所に立っている気がしてきたね。 でも、ここ、県境じゃないよね?」 そうだね。県境は、もう少し先、東の方かな? 「ということは、木曽三川の流域に滋賀県も入っているの?」 そう、たぶん。「おいっ!」

小春日や 婆さまたちが 街道を

長久寺。

写真は、先ほどからの下り坂を振り返ったところ。写っている人影は、お婆さんふたり。軽装、手ぶらで、どうにかこうにか追い越したところ。ふ~。「だ、大丈夫かいな。」

いいね。この道。お婆さんも加味して、すごくのんびりした雰囲気でね。「でも、お婆さんの句も想像できるね。」 えっ? どんな句??「小春日や 爺さまひとり 街道を」 おいっ!

街道や 木を植えたのか 避けたのか

長久寺。

いいね。このカーブも。「これは、木を避けて道を敷いたの?」 いや~、逆じゃない? さっきまでの下り坂は、ほぼほぼ一直線だったしね。

2021.11.14.:午後

柏原から、今須まで、てくてく。

醒井 > 柏原 | 今須 > 関ヶ原