>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

赤坂 > 美江寺

緑なる 廃線跡や どこまでも

廃線跡。

「お〜、廃線跡だね。」 これは、いいね。普通、線路って、レールと枕木にバラスト。とっても、歩きにくいと思うんだけど…。「ここは、レール以外、緑に覆われていて、歩きたくなるよね。」

ここは、西濃鉄道の昼飯線。石灰石を運ぶ貨物が通っていた線で、貨物がはしらなくなって、三十年くらい経つようだね。「それくらいの年月で、こうなるのか…。」

廃線跡って、なんか独特の魅力があるよね。

東軍で 豪傑にしも 散りてゆき

兜塚。

ここには、豊臣秀吉の重臣、中村一氏の家老、野一色助義が、兜と共に葬られているという。「ここで、戦があったの?」

そう、関ヶ原の戦いの前日の夜、石田三成の家老、島左近の指揮で、西軍が杭瀬川を渡り、家康の陣に挑発をかけた。これを、東軍が蹴散らし、追撃した。「左近さん、あっさり敗退?」

いやいや、これはオトリで、追撃させた上で伏兵に横から襲撃させた。「なるほど。」

これで、当時豪傑と言われていた助義さん、討ち取られてしまい、ここに葬られたそうな。「そうか…、東軍側についていても、倒れている人は、いるんだね。」

必要な 時に適する 人が来て

所郁太郎生誕地。

「このかたは、どういう人?」 幕末、長州藩で、井上馨が刺客に襲われて、瀕死の重傷を負った時に、施術を行った人。

「はいはい、知ってる、しってる。メッタ、メッタに、斬られたんだよね。」 五十針も縫うような縫合手術によって、一命をとりとめた。

「明治維新後の働きを思うと、ここで命をつないだのは、大きいよね。」 まったく、本人は、もうダメだと思い、介錯を頼んだそうだけど…。「そうなの? 本当に瀕死だっだだね。」

でも、母親が、死んでしまったら、お国のために尽くせなくなる、と…。「すごいお母さんだね。」 この話は、戦前の教科書に掲載されていたから、所郁太郎の名前も、知らない人は、いなかったらしいよ。「なんと、そんなに有名な人だったんだ。」

安産と 股ぎ石なら 神功の

赤坂子安神社。

「安産の神様?」 そう、神功皇后と応神天皇を、祀ってあるそうな。「このお二人といえば、西国街道の阪神間を歩いてる時は、創建の由緒に必ずかかわっておられたよね。」そうだね。三韓征伐から帰国後の物語があったからね。

「ここにも、何か話があるの?」 さ〜、分かんないね。ただし、美濃路を歩いた時、ここから3.5キロ南西のところに、綾戸古墳があったでしょ?「あった、あった。武内宿禰のお墓だと言われてたところだね。」そう、そう。

神社なんかの彫刻にあって、一般的に知られている応神天皇誕生の構図としたら、仁王立ちの神功皇后の傍に、しゃがんで、赤子の応神天皇を抱きしめている武内宿禰がいるのがお決まりだもんね。「はるか昔、この地方でも、関係する物語があったのかな。」

あやからむ 上から下から また上へ

赤坂子安神社。

「あやかるって、神功皇后の安産?」 そう、氏子の方々は、もちろんだけど、昔は大垣藩主、戸田家の帰依も深く、境内の竹から作った御産刀を献じていたとか。「まぁ、安産を願うのは、身分関係ないからね。」

さらに、これを聞いた将軍家も、御産刀を献じさせたそうな。「全国区だね。」

さらに、さらに、大正末から今上天皇がお生まれになる時までも、皇室に奉献されたとか。「なんか、皇室発のものが、くるっと回って、元に帰ってきてる感じだね。」

向きを変え 追手の中に 突っ込んで

子安神社横の坂道。

「無茶きつい坂だね。ここて、誰か、追われていたの?」 そう、この坂道じゃないけれどね。その気持ちね。「?」

平治の乱の時、源頼朝の父、義朝は、平清盛の軍に敗れて、東国へ落ち延びようとしていた。ここ、子安の森でも、追手に襲われた際、同行していた源重成が、義朝を逃したのちに、敵に突っ込み、十騎ばかりを倒したのちに、顔を傷つけ、自身が義朝だと偽って自害したと。「勇ましいけど…、心が痛むね。」

落ち延びた義朝さんも、青墓で次男を亡くしたのに続き、つらかっただろうね。

源重成は、別名、佐渡重政。「さど…? 新潟?」 いやいや、さわたり。「…?さわたり…って言うと…、うん、美濃路を歩いた時に通った佐渡の渡し?」 そう。ここの近く、揖斐川を渡ったところだね。 「言ってみれば、地元に近いところで…。ますます、つらいね。」

山の中 一人寂しく にっこりと

熊野先生像。

「このかたは?」 熊野敏夫先生。大垣市に合併する前の旧赤坂町の助役、書記、町長までされていた方。「政治的な実力者だから、像があるの?」

いやいや、もともとは、赤坂小学校の校長先生。実に22年間も、勤められていた。「すごく長いね。恩師の像って言うとこ?」

いやいや、今登っている金生山の地質、化石の研究をライフワークとされ、毎日のように通っていらしたようだね。膨大な数の化石収集、執筆、他の研究者への現地案内など、貢献された。「みんなに、尊敬、感謝されての像だね。」

でも、像の顔は…。「大変穏やか。幸せ感が浮かんでるね。」金生山、傘松からの眺めを、こよなく愛しておられたようだね。まさに、像が見ている風景だろうかね。

会釈して 通り過ぎてく 神社とは

金生山神社。

「きんしょうさん、神社?」 違う、ちがう。「う〜ん、きんぷせん?」 ノー、ノー、アナタ、ホントニ、ニホンジンデスカ? 「ティンションシャン?」 ち、中国人かいな⁉︎ 神社名としては、かなぶさん神社というようだね。

この神社は、明治の神仏分離令までは、この先の山の上にある明星輪寺の中にあった蔵王権現宮だそうな。蔵王権現は、お寺の本尊である虚空蔵菩薩の鎮守としてまつられていたとか。

鳥居からの写真の参道、これ、結構な坂道。途中、休憩しながら行きました。

どこへゆく のぼるもくだるも 激坂で

金生山神社神輿山車蔵。

「これは…、神輿蔵? 山車蔵?」 そのようだね。「…って、蔵の前しか、平地無いけど?」 確かに、ここまで、登ってきた激坂の参道を、下るとは考えにくいよね。

「よしんば、下ったとしても、上っては来られないかと…。」 一度、見てみたいものだね。「四月の第二日曜だって。」

二億年 土の中から 屋根の下

金生山化石館。

「化石館?」 そう、熊野敏夫先生が収集された化石とかが、展示されているようだね。「あ〜、熊野先生ね。」 またまた、昔から知ってたような言い方。「m(_ _)m。」

収蔵品は、200種8000点以上にのぼるらしい。「ここって、そんなに、化石がとれるの?」

化石がたくさん見つかると言うより、化石が山になっているという雰囲気のようだね。「それ、すごいね。」

日本の古生物学発祥の地、あるいは古生物のメッカとして知られているようだね。「ところで、見学していかないの?」 今日、火曜日で、お休み。「はいっ?」

青空の 中の小島や 金生山

金生山の尾根。

目の前の山、まっすぐ続く道の右側は、崖ではないにしても、かなり切り立っている。そして左側は、採石場。見えているところを残して、切り立っている。「確かに、浮いてるようにもみえるかな?」

天空の城ラピュタに、歩いていくような感じ。「まぁ、でも、ここ、歩いてる人で、そんなこと思ってる人は、いないだろうなぁ…」 はぁ? 何か言った?

快晴の 真冬の空に ヒメボタル

金生山の尾根。

「きれいだね。冬枯れの中で、目を引くね…ヒメボタル…じゃなくて…。」 ナンキンハゼね。「そうそう、ナンキンハゼ。」

「で、なんで山の上にいるのに、たとえにしろ、ホタルが出てくるの?」 ここ、金生山は、ヒメボタルの生息地らしい。

「えっ、ホタルって、清流にいるんじゃないの?」 ヒメボタルは、陸生で、森林内に住んでいるとか。

「でも、なんでここが生息地なの?」 ここは、山全体が石灰岩でできているので、殻を作るのにカルシウムを必要とするカタツムリなどの陸貝の生息地にもなっている。

で、ヒメボタルの幼虫は、その陸貝を食料としているそうな。「なるほど、そう言うことね。」

「実際に、ホタルも、見てみたいものだね。」 そうだね。ただし、ヒメボタルの点滅は、日付を越えてからの真夜中らしいよ。「難易度、高いね。」

道を背に 景色ながむる 道祖神

金生山の尾根。

「道祖神なの?」 さ〜。「おいっ!」 まぁ、分かんないけど、道祖神さんも、振り返って、景色に見とれているって風かな。ほんと、見晴らしがいいね。「道祖神さんと、同じ気持ちを共有している感じだね。」

なぜ人は 山に登ると? 問われれば

金生山の尾根から。

「かっこいいね。」 惚れぼれとするね。この景色が、答えだね。

「…で、何ていう山?」 おいっ‼︎ 御嶽山…、おそらく…、たぶん…、Maybe…。「おいっ‼︎」

やめてくれ 言ってる気のする 神の山

金生山の尾根から。

「どういうこと? 神の山、って、言われたら、悪い気なんか、しないと思うけど?」

じゃ〜、聞いてみてくれる。目をつぶって。どうする家康の、寺島しのぶが、言ってると思ってね。…神の山…。「なるへそ。こりゃ〜、ダメだね。」m(_ _)m。

ひとつ山 越えればひとつ 世界見え

金生山の尾根から。

「あそこにも、雪をいただく峰の連なりが見えるね。」 じ〜っと、見てると、だんだん、浮かび上がってくるみたいだね。「連山も、いいね。かっこいいね。…なんて言う山?」

う〜ん、一番左、陰になっているように見える少し低い山が、麦草岳…、かな…。2,733メートル。

その右、雪の尾根が三つ、光ってるように見えるのが、木曽駒ヶ岳。2,956メートル。

その右となり、雪の細い尾根が二つ、光ってるのが、中岳。2,925メートル。

さらに右、大きな雪の尾根が光ってるのが、宝剣岳。2,931メートル。

そして一番右、手前の山と、ほぼほぼ重なっているのが、三ノ沢岳。2,847メートル。

中央アルプスの山々だね。おそらく…、たぶん…、May…。「もう、いい‼︎」

大自然 大草原の 小工場

金生山の尾根 石灰石の工場。

「大草原の小さな工場ですか。」 まぁ、草原じゃないけれど、自然の反対側にあるようなものが、共存してるね。

「現代芸術ですか?」 コントラストがすごいね。しかも、お互いに、なんの関係もない感じ。「そうだね。工場だけ、切り抜いて、貼り付けたみたい。」

でも、実際のところ、この石灰石の工場、ここの土を食って、生きているのが、面白いね。「確かに、土食っていたてる。陸貝と同じだね。笑。」

尾根はさみ あちらもこちらも 工場が

金生山の尾根 石灰石の工場。

「こちら側にも、石灰石の工場があるね。」 この山、もともとは、二億五千万年前のサンゴ礁によって作られた石灰石のかたまりだそうな。「もともとは、海の底ね。」

この山の周りには、十ヶ所弱の工場があるようだね。「そんなに?」東海道本線の支線、美濃赤坂線も、石灰石の輸送のために造られたものだそうな。「スケール、大きいね。」

神話をも ぶっ飛ばすよな 大塚や

金生山の尾根から。

「あれは、なんて言う山? 最初、見えなかったけど、しばらく見ていたら、見えてきたような…。」 う〜ん、う〜ん、恵那山かな??「恵那山と言えば、行けども、行けども続く、なが〜いトンネルのある?」 そう。

「で、何で神話がぶっ飛ぶの?」 恵那山の由来は、胞衣の山からとか。「胞衣? えな、って、言うのは、出産時の胎盤やへその緒のことだよね。今までの街道歩きでは、徳川家康や、菅原道真の胞衣塚があったよね。」 そう、それが、山に埋められたからとか。

「…、それって、いったい、ぜんたい、だれの胞衣?? 有名人? 英雄?」 天照大神。「…? ご〜、また、桁違いにビッグだね。でも…、あ、天照大神って、確か、伊邪那岐尊が、左の目を洗った時に、生まれたんじゃ…。」 そうだよね。でも、有無を言わせぬような、大きさだよね。「まったく…。」

次々と 朝の挨拶 地元民

金生山の尾根から。

いや〜、すがすがしいね。「いい、眺めだもんね。」 いやいや、眺めは、もちろんいいんだけど、挨拶がね。「あいさつ?」

そう。私よりも年長のおじいちゃん、おばあさんが、ここを上って行かれる、下って来られる。「その、すれ違うたびに、挨拶?」 そう、いいね。

「なんか、すっかり、赤坂の人に、なっちゃってるね。笑。」

撫牛さん 天満宮と 思いきや

明星輪寺 狛犬。

「あっ! 撫で牛さん!」 いゃ〜、撫で牛さんでは、ないような…。

「えっ? 菅原道真卿を祀っている天満宮には、必ずあるよね。」 でも、だいたい、天満宮でも、ないでしょ! 参ろうとしているのは、明星輪寺、お寺さんなんだから。

「でもでも、台座には、てんまんぐうの紋もあるし…。」 あれは、梅鉢紋。中央の小さい丸の周りに、大きい丸が五つ。これは、丸が周りに八つある九曜紋。厄除けの紋だね。「ホントだ。違うね。」

狛犬か いやいや獅子か 虎さんか

明星輪寺 狛犬。

「右側は、右側で、撫で虎さん?」 まぁ、撫でるかどうかは別として、虎さんだね。かなり、リアルだし、大理石でできてるのかな?

「でも、どうして、神社じゃなくてお寺さんなのに、狛犬ならぬ狛牛さん、狛虎さんなの?」 さ〜。「おいっ!」

う〜ん、よくは分かんないけど、ここ明星輪寺の御本尊は、虚空蔵菩薩さま。そして、虚空蔵菩薩は、丑年と寅年うまれの人の守護本尊とされているからかな。たぶん。「なるへそ。そういうことね。」

残雪の 中でポカポカ 句碑の岩

明星輪寺 芭蕉句碑。

「芭蕉さんの句碑? ここにも来られていたんだね。」 そうだね。

はとのこえ みにしみわたる いわとかな

(松尾芭蕉)

「今日、ここで、みにしみわたるって、聞けば…、」 寒っ、としか、思わないけどね。これ、八月末に来られた時の句だよね。

「今日は、何か、聞こえた?」 遠くで、採石している音だけかな。「あっ、そう。それだと、あまり浮かんでこないよね。」

仁王さま 寄ればお屋根の 雫かな

明星輪寺 山門。

仁王さまと、目が合ったら…。「目が合ったら?」 なんか、言いたそうな雰囲気?「何? なに?」

で、近づいてみたら…。「上のタイトルね。屋根の残雪の雫ね。笑。いたずら好きの仁王さま?」 いやいや、本来降りかかる厄災を、雫に変えて済ませて頂いたから、感謝だね。「なるほどね。偉大な仁王さまだね。」

腰少し 振って身近な 観世音

明星輪寺 観音堂。

「なんか、見ている角度によるのかもしれないけど、観音さま、少し腰を振っておられるように見えるけど。」 うん、そう、見えるよ。「西国街道は、加古川の鶴林寺にも、似た格好の観音様がいらっしゃったけど、よかったよね。」

そうだね。観音様って言うと、とっても遠い存在のように思うけど、少しおどけたような格好をされていると、すごく近しく感じるよね。

「気心の知れた人と、話すような。」 いや〜、加古川の観音様だけだと思っていたけど、結構、おられるんだろうかね。「なんか、ネットみてたら、結構出てくるけど?」 一般的なポーズなの?

雪の下 春待つ結びの 湯呑みかな

明星輪寺 縁結び地蔵。

「すごいね。小さな、小さな、お地蔵さまの祠が、湯呑みで、いっぱいだよ。」 縁結び地蔵さまのようだね。

「願いの叶った方は、湯呑みを持ち帰ってください、って、書いてあるね。」 じゃ〜、お参りして、湯呑みを、置いていくのかな?

「単に、お参りするだけとか、絵馬を納めるだけじゃなくて、これは手応えを感じるね。」

真心を 鳴らせば澄んだ 音がして

明星輪寺 梵鐘。

「真心?」 そう、長者の万灯より、貧者の一灯、という、教えがあるそうな。「う〜ん、なんとなく、分かる気がする。」

室町時代に、一人の有力者が、梵鐘を、寄進したんだけど、良い音が鳴らなかった。「ほう。」

そこで、再び、多くの人々の浄財を集めて鋳造したところ、今度は素晴らしい音が鳴ったそうな。「なるほどね。教え通りだね。」

行動を 起こすきっかけ 拝みなさい

明星輪寺 賓頭盧さま。

お〜、しばらくぶりの賓頭盧さま。「なんか、だるそうですね。」 おいっ!「m(_ _)m。」

ここの賓頭盧さまは…。「びんずるさまは?」 参拝者は、もう、自分で何をやるべきか、答えを出しているのを、自覚させて、行動に移る後押しをするような感じかな。

「うん、うん、と、聞いて、そのとおり、自分でわかってるじゃないか。自信を持って、突き進みなさい…って、感じ?」 そう。寄り添いつつも、いきなり、カッと目を見開いて、進みなさい!ってとこ。「うん、そんな感じが、してきた。目を見開く前に行きます!」

見晴らしに おおう巌に シャッターを

明星輪寺。

見てみて!この覆い被さってきそうな岩山…、何か彫ってある? 描いてある? 見てみて、反対側は、すごい見晴らしだよ!「はいはい、ちゃんと、本堂を、お参りしてから、みましょうね。」m(_ _)m。

ご住職 姿見えそな 待合所

明星輪寺。

「犬の待合所だって。面白いね。」 そうだけど、実際にわんちゃん連れでない身としたら…。「やっぱり、ペットが境内にいるのは、ちょっと違和感あるけどね。」

でも、頭から、ペット禁止、的な表示をするよりも、ここからはダメという意味の待合所を設けているのは、えらいね。「懐が深いね。」

古希からも 巌に命を 与えられ

明星輪寺 巌の虎像。

「これは、虎さん自体よりも、由来に驚くよね。」 そうだね。

地元の彫刻師、清水金峯翁が、古希…。「こき?」 七十歳の時に、巌に虎を彫ることを発願し、七年かけて、この像を完成させたそうな。「なるほど、すごいね。」

人間、何歳からでも、できないことはない、って、思うね。

珊瑚礁 山の頂 観音に

明星輪寺 蔵王権現社。

「本堂前から、とてつもなく大きな巌の先にある観音様目指して、階段を登ってきたけど、ますます、巨大感が増していくね。」 まぁ、権現社との対比で、余計にすごく感じるね。

「この大きな巌、さっきよりも、迫り出してきてるんじゃない?」 本当に、そんな感じだよね。

しかし、二億五千万年前の珊瑚礁によって作られた海底の石灰岩の層が、海洋プレートの移動で陸側のプレートにめり込み、やがて隆起して山となり、観音様が彫られて、人々が手を合わしている。すごい流れだね。

由緒にも あるけど見てた 人もいて

明星輪寺 蔵王権現社。

「えっ? 見ていた人? 何? なに?」

明星輪寺は、686年に持統天皇の勅命で、役行者が虚空蔵菩薩を本尊に開山した。そしてその2年後に、吉野から蔵王権現宮を勧請したと言われている。ところが…。「ところが?」 別に、見ていた人がいた。「実際と、違うの?」

昔々のその昔、虚空蔵菩薩さまが、まだ若くて、修行されていた時のこと。托鉢していたら、ある女性に惚れられてしまった。「あら、まぁ。」

修行僧の身なので、逃げるように、去っていくと、その女性は好きな一念で大蛇となって、後を追いかけてきたそうな。「たいへん!」

逃げる虚空蔵さま、草むらで用を足したら、大蛇にかかってしまった。大蛇は怒って、さらに追いかける。「火に油だね。」

で、逃げ込んだのが、今の明星輪寺の本堂の岩屋。大蛇はさらに岩屋ごと巻き締めようとするのを、虚空蔵さま、自分より高い位置に祀るから許してくれと。

すると、大蛇は、去っていった。この大蛇を祀ったのが、蛇王権現。「ざおう権現、じゃなくて、じゃおう権現?」

そう。おしまい。「あの〜、このお話、どうコメントしろと…。」 まぁ、そういう民話も、残っているということ。

どう見ても 人工的な 方がナゾ

岩の観音様。

「しかし、すごいね。あの位置に観音様を彫るなんてね。」 そうだね。自然のままで、観音様に見える、とかだと、神秘的ではあるけど、そこまでの思いしか湧いてこないと思うよね。

「しかし、人工的となると、誰かが、あの位置に、彫ったんでしょ。どうやって?」 なんか、想像するだけでも、怖いんだけどね。それも、実現可能にさせる気持ち、観音さまのご加護を信じる気持ちなんだろうかね。

ちさきよな 大きいような 岐阜の城

金生山の尾根から。

「あれ、岐阜城だよね。」 そうだね。「岐阜城が、山のてっぺんに、プチッと付いてるね。小さくない?」

いやいや、山全体が、城だよ。「そういわれたら、とてつもなく、でかい城ということになるね。」

三百年 何度使った 宿泊所

お茶屋屋敷跡。

ここは、将軍が上洛するときに使用した宿泊所。「う〜ん、と言うことは、将軍家上洛は、三代家光までだから、何度も使われずに、朽ち果てた?」

そうだね。東海道を歩いたときの水口城も、そんな感じだったかな。「そうだったね。」

ここができたのが、1605年と案内板にはあるね。使った人は、家康、秀忠、千姫くらいかな。「回数は、しれてるだろうね。」

1628年には、破損が著しかって、大半が、取り壊されたそうな。でも、遺構としては、そのまま残り、空堀や土塁が現存するのは、お茶屋屋敷跡としては、ここだけだそうな。「貴重だね。」

いまは、東海地方有数の牡丹園として、その時期には、一般公開されているね。「来場者、400年経って、起死回生だね。」

後々に たたえられても 残念な

妙法寺。

所郁太郎の墓、と、あるね。「え〜っと…。」 井上馨が、刺客に襲われた時、傷口を縫合して、命を救った人。「そう、そう。」

井上馨は、汚職事件をおこしたり、財界と密接だったので、西郷隆盛からは、三井の番頭さん、なんて、呼ばれていたけど、恩義は忘れない面もあったそうな。「…と、言うことは、郁太郎さんにも?」

そう…と言いたいが、郁太郎さんは、若くして亡くなっているので、叙勲や顕彰碑の建立、そして、郁太郎さんの甥っ子を自身の屋敷に引き取り、医学校に通わせ、医者にならせて、所家の名跡を継がせたそうな。

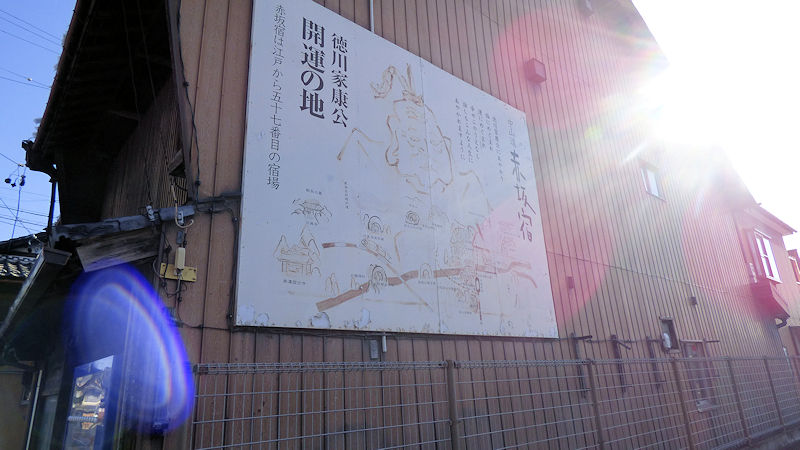

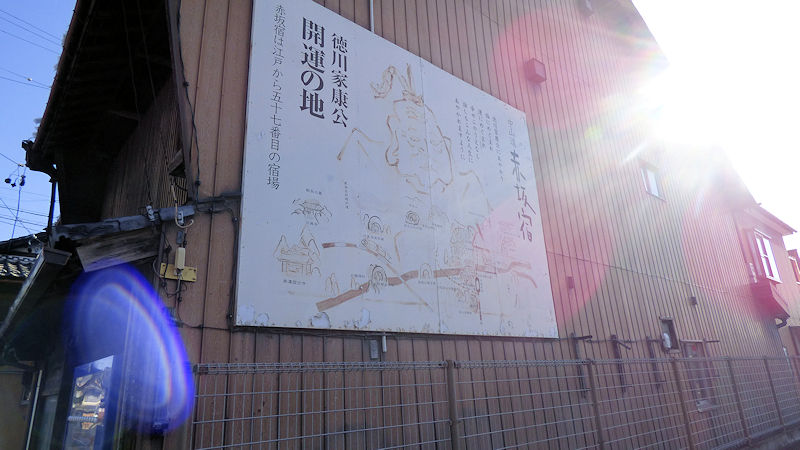

天下人 あやかりたいと 素直には

赤坂宿開運の看板。

知らなかったね。ここ、赤坂宿は、徳川家康開運の地、だって。「言い切ってるよね。」

天下分け目の関ヶ原の戦い本線の、スタート地点だからね。

そうだね。家康が偉かったわけじゃなくて、赤坂に来たのが良かったのかな。笑。看板には、あるね。

徳川家康公にあやかり

福にめぐまれ

運にめぐまれ

幸せこのうえなし

誰しもこんな人生に

あやかれますように

「でも、そう思う人、どれだけ、いるだろうかね。」 そう、結構しんどい道を、歩まれてるからね。「重荷を背負ってね。」

手前なる 二階建てに 目がいって

矢橋家住宅。

「目を引く建物だね。」 国登録有形文化財だけど…、たぶん、目を引く二階部分じゃなくて、その向こうに続く、町屋部分じゃないかと。「そうなの?」

天保四年の建物だそうだよ。

西国の 結願成就の 曲がり角

谷汲道道標。

「道標があるけど、たにくみ、って?」 谷汲山華厳寺、西国三十三所霊場の、三十三番目の霊場だね。「へ〜、西国霊場の最後って、岐阜県にあるんだね。」 そうだね。ちょっと、意外だね。

「でも、この巡礼の道も、歩いてみたくない?」 いや〜、この巡礼路って、名前の通り、西国だけだけど、一番から三十三番まで、一千キロ、あるらしいよ。

「そんなに、あるの?」中山道が五百キロ強だから、往復分だね。「そら〜、結願って言葉も出てくるわけだね。」

望遠で 撮るほど気持ちは 踏み出して

養老街道。

撮影している場所は、上の二枚と同じ場所の、方角違い。「そうなんだ。」

なんか、この景色見てたら、行きたくなるね。

マイホーム 立て替えられても 受け継いで

十六銀行。

「銀行の支店? 新しい建物だけど、かなり宿場の景観を意識したデザインになっているね。」 まぁ、街道沿い、まったく新しい建物が無いわけじゃないから、意識しすぎとも思うけどね。

「前にあった建物が、雰囲気の良い古い町屋だったから、客商売で周りの目を気にしたから…、とか?」 軒先にツバメの巣が、さっそくというか、すでにあったから、迷わないように…とか?「そこ?」

江戸時代から、代々受け継いできた建物だったかもしれないよ。「由緒正しきツバメさんなんだね。笑。」

一度だけ 通りし人が とどまりて

本陣跡 和宮碑。

赤坂宿本陣跡にある和宮碑。「すごいね。たった一泊されただけなのに、碑まで建って。」

それだけじゃないね。中山道赤坂宿祭りでは、皇女和宮の行列もあるそうだね。「たった一泊の出来事を、百数十年後までね。」

きっと、大事件だったんだろうね。行列が通る前、街道沿いの古く見苦しい建物などが、恐れ多いこととして、新築されたそうな。五十四軒ばかり。「なんと。こりゃまた、大事件だね。そりゃ、記憶にも残るよね。」

病みて 人みてさらに 国をみて

本陣跡の所郁太郎像。

「この方は…。」 所郁太郎さん。「知ってる、知ってる!」 おいおい、ほんの一時間半前、生家の前を通るまで、知らなかったくせに!「凄腕のお医者さん! だよね?」 いやいや。「えっ?」

辛苦 忠を思い身を思わず

医は人の病を医し

大医は国の病を治す

(所郁太郎)

銅像横の碑文の中にある彼の言葉。「すごいね。この心意気。」 大坂の適塾を出た後、京で開業。たまたま、近くに長州藩邸があったので藩士との関わりが多くなる。「診察うけながら、尊王思想を語り合ってたのかな?」

やがて、桂小五郎の推薦で、藩邸の医院総督に。そして、実質的な討幕のスタートとも言える高杉晋作の功山寺挙兵の際には、遊撃隊の軍監として活動していた。「知らなかった…。」

が…、しかし…、長州藩内の内乱に勝利し、萩の俗論派が一掃された頃、腸チフスにかかり、ひと月ちょっとで、なくなってしまう。享年二十七歳。「なんと。ようやく時代が動き出したとこなのに…。」 この人が、長生きしていたら…って、思うね。残念だね。

まだ現役 なのかどうかの 踏切を

踏切。

「これは…、現役? 廃線跡?」 う〜ん、レール面が、錆びてないから、現役かな? 金生山で採掘された石灰石などを運ぶ貨物が通るのかな。

「この旧宿場町の景色に、踏切と線路だけなら、ギリギリ受け入れられるけど、重量級の貨物が通る風景は、実際に見るまで信じられないね。」

ヘンテコな オブジェで時間を 確認し

日時計。

「なんか、また、変わった作品だね…って言うか、これ、日時計?」 そうだね。「ふ〜ん。」

ふ〜んって、あんまり、興味なさそうだね。この日時計は、矢橋式日時計と言って、世界最高の精度を誇るみたいだよ。「世界最高精度? それは、すごい。それが、ここ、赤坂にあるんだ。」

まぁ、全国に、二百ヶ所程度あるらしいけどね。「多すぎ…。」…というか、それが、高精度の証明みたいなものじゃない?「ごもっとも。」

旧街道 令和であっても 目を引かれ

「恥ずかしいくらい、洋風で、明るい建物。これは、何?」 赤坂港会館、いわゆる資料館だけど、元は、警察の屯所。「警察の? 今で言う、派出所、駐在所みたいなもの?」そうだね。

「いや〜、今でも十分目立つのに、建てられた時は、インパクトあっただろうね。」 開設されたのが明治八年。「大正ロマンの頃じゃなくて、明治のはじめ。」

建てられたのが、先に通った矢橋家住宅のあった交差点。「余計に目立つね。」

駐在所してた警官のひと、恥ずかしかったりしてね。笑。

ゆく川は 変われども舟 五百艘

ここは、赤坂港の跡。明治三十年代ごろは、五百艘を越える舟が、川を行き来していたそうな。「五百艘? すごいね。物流の一大拠点だね。」

鉄道の開通や、下流に水門ができたために、舟の航行は、無くなったようだね。「時代と共に、風景は、変わるんだね。」

消息を 絶ちて一気に 知多半島

平治の乱で、敗れた源義朝、ここから舟に身を隠して、知多半島へ落ち延びたそうな。「へ〜、舟ね。」

今の感覚で言うと、陸路以外の発想は出てこないけどね。「ここから、知多半島って、結構、距離あるんじゃない?」

ひと息に、ワープしたみたいな感覚だね。「すごく感心してるけど、当時の人、追う側も、普通に発想する手段なんでしょ?」 確かに。

雪解けの 水を集めて 杭瀬川

赤坂大橋

いや〜、遠くに見える、雪をいただいた峰々が印象的だね。「何を言ってるんだか。手前の、壊されてる橋の方が、インパクトあるでしょ!」m(_ _)m。

「それに、この杭瀬川は、見ている雪の峰からの水じゃないでしょ! 近くの山々や扇状地の湧き水が水源!」m(_ _)m。

まぁ、でも、室町時代まで遡ると、杭瀬川が、揖斐川の本流だったそうだから、当時の雪解けの水は、ここを流れていたのかな。「そうなの? じゃぁ、当時の揖斐川は?」

揖斐川という名前はなくて、杭瀬川支流の呂久川。1530年の大洪水で川の流れが変わったそうな。だから、その時代に思いを馳せての句かな。笑。

大垣へ いや鎌倉へ 分かれ道

おおがきみち

「鎌倉って?」 鎌倉街道。昔は東山道。次に鎌倉街道。そして、中山道。時代と共に、街道の名前も、そのルートも、移り変わったようだけど。

この鎌倉街道も、この辺りから、中山道からは分かれて、南東へ進み、美濃路と交差しつつ、東海道へと、行ったんじゃないかと。だいたい、県道417号線沿い。「ルートは、はっきりしてるの?」

古すぎるし、往来のなくなったところは、自然に帰ったりするからね。断片的にしか、わからないね。でも、それが、魅力でもあるけどね。「いつか、探しながら、歩きたいね。」

歌の家 寄進の狛犬 何を詠む

枝郷白山神社

この神社の狛犬は、冷泉大納言為恭卿の寄進とあるね。「冷泉家といえば、百人一首の藤原定家さんの子孫の家?」

そうだけどね。「ここと、どう言う関係が、あったんだろうね?」 う〜ん、まったく、わかんないね。

歴代の当主に名前ないし、同名の方は、冷泉家とは何の関係もない幕末の画家さんだね。「大納言ってあるけどね。」 う〜ん、ナゾ!

江戸までの 遠き道のり 突きつけて

枝郷一里塚

なんか、一里塚を通過するたびに、思うんだけど…。「何? なに?」 案内板には、たいてい、江戸から何里って表記があるんだけど、これ、しんどいね。

「確かに。残り少しのカウントダウンなら、いいけどね。」 まだまだ、半分も行ってないからね。

「ちなみに、ここは、あと、百十里。遠いね。笑。」

山の方 どこまで続く 鉄路かな

東赤坂駅

「踏切だね。線路だね。駅もあるよ。乗ってみたいね。」 これは…、養老鉄道。東赤坂駅だね。

「どこまで、行くの? 福井とか?」 いやいや、石川とか?「そんなわけ、ないでしょ‼︎」

え〜っと、揖斐川町の揖斐駅までだね。「濃尾平野の北西端って感じ? そこが目的地?」

なんか一番最初は、四日市、敦賀間を結ぼうと考えていたらしいね。「それは、すごいね。太平洋の港と、日本海の港を結ぼうとしたわけだね。」

同じ顔 こうべでもなく かんべでも

神戸町

このあたり、街道の南側が大垣市。北側が神戸町。「こうべ?」 ブ〜!「じゃぁ、かんべ、ね?」 ブ〜!「?」 正解は、こうど。

「こうど…と、いえば…、この先にも、河渡宿(こうど)宿があるね。」 確かに、漢字は違うけど、読み方は、同じだね。「川を渡るところからの由来で、漢字が変わったの?」 いや…、元々の漢字の意味からじゃない? 神職を司る民、あるいは、神社に年貢等納めて神社を支える民から。

「この場合、神って、神の君の、神じゃないよね?」 …。「どうしたの?」 ないような…、あるような…。「なぬ?」

領民の 気持ちはどこに あったかな

神戸町

この地に伝わる噂。関ヶ原に赴く前の徳川家康が、狙撃されたと言う話が、あるみたいだね。「劉慶一郎の小説?」

噂だけどね。ここは、石田三成が、佐和山城主になる前からの領地だったとか。「領民は、三成さんの味方?」

密かに葬られた神君の墓を守って供養をするのが神戸とか。「でも、ここって、戦国以前からあるんでしょ?」 ごもっとも。

突き当たり 薬師さまから 数え出し

加納薬師

「突き当たりだね。正面には、お地蔵さま…?」 加納薬師如来、と、あるね。

「ここで、中山道も、終わりみたいな…。」 直角に曲がっているだけ。ここからは、七回半、直角に曲がる道が続くようだね。

「へ〜、じゃ〜、数えてみましょうか。」

風景が かわれど変わらぬ 伊吹山

伊吹山

「伊吹山だね。」 背を向けて歩いていたけど、直角に曲がったから、向こうから目に飛び込んできたね。

「雪をいたたく姿は、ホント、いいね。」 どんな、風景の中に置いても、かっこいいね。

この水が 育しものは うまかろて

用水路

「きれいな水だね。」 川底の水草のせいかな?

「この水で育ったお米や野菜は、美味しいだろうね。」 なんか、水源が、湧水みたいな感じだね。

六曲がり よそ見が三回 中山道

中山道七回り半

「道標? 中山道七回り半ってあるけど…、何が?」 曲がり角の数?

「さっきの、加納薬師さまからの数?」 そう。

「何回曲がったの?」 六回と、よそ見が、三回。「よそ見?」 伊吹山と、きれいな水の用水路、最後は、ここ、道標のところで、振り返った。よそ見は、半回でカウント。

「何? その、最初から、この道標の答えありきのカウント? だいたい、ここ、区画整理のあとじゃないの?」 いやいや、明治の頃の地図を見ても、田んぼの中で、同じ道筋だね。「なんとね。誰が名付けたの?」

さ〜、きっと、何のことか、何を数えたのか、分かんないけど、言うこと聞くしかない、偉い方だったんじゃない?「将軍?」 さ〜。

回数が 減れば無くなる 高揚感

中山道三回り半

「ん? 今度は、中山道三回り半の道標が、あるね。」 そうだね。「なんか、さっきと比べて、反応、薄くない?」 m(_ _)m。

「でも、七回り半とか、三回り半とか、一体何なんだろうね。」 そうだよね。単純に曲がり角の数だとしても…。「前後で、カーブしてるところもあるし、あまり、インパクトはないよね。」東海道は岡崎にあったような、二十七曲がりみたいに、数が桁違いならともかくね。

「まぁ、ネーミング自体は、半、っていうのが、謎も含んで、インパクトあるけどね。」

ゆく川の 片側だけの 大堤防

平野井川

三回り半のところで巨大な堤防に突き当たり、堤防にそってしばらく進み、写真はその堤防を越えて、反対側に下る道。「遠くに、平野井川を渡る橋が見えるね。」

そう。堤防に橋がかかってるんじゃなくて、堤防を下りたところに橋がある。「しかも、対岸には、こちらとついになるような堤防はないね。どうなってるの?」

向こう側は、かつては長良川の本流だったのかな?「なるほど、何となく、そう言う感じするね。でも、大丈夫? 今のこの川が氾濫したら?」

まったくだね。岐阜県の洪水浸水想定区域図をみると、浸水域は、ものの見事に、大堤防のない、川の北側に広がっているね。「神戸町域だね。」

2024.01.09.:

垂井駅から、穂積駅まで、てくてく。

(垂井追分) > 赤坂| 美江寺 > 河渡