>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

美江寺 > 河渡

行政を 隔てる境の 小川かな

呂久(ろく)。

「自治体の看板があるね。」 ここから、瑞穂市だね。

「もう少し行けば、揖斐川があるけど、この小川が、市の境なんだね。」 もともと、この小川が木曽三川のひとつ、揖斐川の本流だったようだね。「そうなの?」

ここ、呂久の町をコブに例えると、その周りを避けて流れていた揖斐川を、大正14年に、町を縦断する形で、直線化したようだね。「なるへそ。地図で見たら、旧の川筋が、浮かんでくるね。」

散る紅葉 歌に残りて 庭園に

小簾紅園。

皇女和宮さまが、呂久の渡しを、船にて越えられたとき…。「あ〜、あの、さっきの小川ね。」 そうだけど、違う! 本流だったころの揖斐川‼︎

そのとき、対岸の庭園の色鮮やかな紅葉に目をとめられて、ひと枝おのぞみになり、その紅葉をご覧になりながら歌を詠まれた。

おちてゆく 身と知りながら もみじ葉の

人なつかしく こがれこそすれ

(和宮)

「どういう心境だったの?」 さ〜。「おいっ!」

散る紅葉 時流れても あざやかに

小簾紅園。

「落ちてゆかんとする紅葉と、自分自身を重ねて、悲嘆に暮れてるような…、都の人たちへの、思いが絶てないのかな?」 いやいや、何だか、逆の感じかな。「は〜?」

散る運命にある紅葉も、ギリギリまでその命を燃やし尽くそうとしている。自分も政略結婚の悲嘆に暮れるばかりではなく、相手を恋い慕い、その心に寄り添っていかなければならない、というような、解釈らしいね。

「なんか、悲劇の宮さまっていう印象が、違ってくるね。」 そうだね。芯が強そうな感じかな。

性格の 違いは身分に とらわれず

小簾紅園。

「街道をあるいてきて、和宮さまゆかりの地って、いくつかあったけど…。」 ん? あったけど?「ず〜っと、悲劇の宮さま、ひ弱なお姫さまってな感じで見てきたけど、実際は、ちがってるの?」

う〜ん、和宮親子(ちかこ)内親王は、仁孝天皇の第八皇女。異母姉に、第三皇女の桂宮淑子(すみこ)内親王がおられる。この姉君は、すごく人見知りの激しい方で、御所内のお庭の散歩すら、輿に乗り御簾の隙間から外を見られるほどの方だったとか。「まさに、今まで、和宮さまに抱いていたイメージだね。ひょっとして、有吉佐和子さんのイメージと、同じ?」

一方、妹の和宮さまは、何事にも物おじしない方だったとか。「そうなの??」

だいたい、将軍家への降嫁の話があった時も、最初、孝明天皇にたいして、直接、面と向かって、断ってるくらいだからね。孝明天皇なんか、自分の言ったことを、論理的なこと以外で、生まれて初めて、断られたんじゃない?

「なるほどね。だから、江戸に行っても、激動の中でも、やっていけたのかな。」

幼き日 生き証人の 思いかな

小簾紅園。

小簾紅園が、できたのが、昭和四年。和宮さまが、ここを通られてから、68年後。案内板によると、和宮さまゆかりの遺跡を残したいという機運が盛り上がり、郡長、周辺村長等、多くの人の、並々ならぬ努力で出来たとあるね。「その思いは、どんな感じだっんだろうね。」

実際に、降嫁の行列を見た人が、まだ生存している頃だよね。「子供の時に見た、その空前の行列、出来事を何かの形で、留めておきたかった?」

河川改修で、元々の呂久の渡しが無くなってから、四年後でもある。ただし、明治になってから、何度か橋がかけられたようだから、渡し自体がいつまであったかは、よくわからないね。「渡しに、携わっていた人達の思い?」

小簾紅園が出来てから、毎年、春と秋に、宮さまの遺徳を偲んで、例祭が行われているようだね。「やっぱり、降嫁の行列のインパクト?」

…にしても、例祭までとは、何かあったんだろうかね。百年祭も行われていて、秩父宮妃殿下まで招かれていたようだね。「思いが、すごいね。」

大名の 行列でさえ 折れ曲がり

馬渕家長屋門。

「街道の突き当たりが、長屋門?」 呂久の渡しの、船年寄馬渕家の長屋門…、だと思う。

先ほどの小簾紅園の、和宮さまの目に止まった見事な紅葉も、馬淵孫右衛門の庭の楓。川を渡った後、ここで休憩されたとか。

「マブチ家のフチの字が、入り乱れてるけど?」 小簾紅園の案内板に従いました。原文ママってやつ。「分家? 河川改修で、変えた?」 宮さまが、書き留めた字が、違ってたけど、それに合わせたとか?「ほんまかいな?」 m(_ _)m。

白鳥と くればヤマト タケルかな

白鳥神社。

「その通りだね。」 御祭神は、日本武尊。

「その昔、何か、あったのかな?」 何だろうね?

大賑わい 京都にあれば 名所かな

良縁寺。

「まぁ、確かに、観光の名所に、なるかも知れないね。」 絶対、なるって。もったいないな。

「何を言ってるのやら、不謹慎でしょ。でも、やっぱり、良縁って、仏縁のことかな?」 そうだろうね。しかし、良い結婚相手の、良縁も大事だけどね。「確かに。」

美濃路を歩いた時に、おしどり夫婦と言われた赤染衛門の歌碑があったけど、夫に付き添って赴任先の尾張に行く途中で、ここによっていたら、最高だっような気がするけどね。「やっぱり、不謹慎なような...。」

長大な 橋渡りても 同じ村

鷺田橋。

木曽三川のひとつ、揖斐川。この大河を渡っても、同じ村。「確かに、地図見ても、川を挟んで、同じ住所だね。」

元々地続きだったのに、川の改修で別れちゃったんだね。「この村の人にとっちゃ、不便になっただろうね。」

そうだね。改修直後は、渡し船だったようだからね。「田んぼに行くのに、渡し船?」

天下人 喜んだだろうな 揖斐の橋

鷺田橋。

「あれは、岐阜城?」 そうだね。いい眺めだね。

「ここまで、岐阜城は、何度とはなく目にしてきたけど、ここが、一番かっこいいんじゃない?」

大河に架かる大橋の正面に、天下布武の城…。「信長さんが、もし、今いたら、喜んだだろうね。」

時流れ 川が勝手に 船渡し

鷺田橋。

岡田式渡船装置っていうのがある。「何? それ?」 川を跨いで、ワイヤーロープを渡す。それに、滑車を付ける。「それから?」

その滑車から、船の舳先より少しずらしたところに、ワイヤーロープを繋げると、川の流れる力によって、船が勝手に向こう岸まで渡るというもの。

「それ、すごいね。熟練の船頭さん、いらないね。」 船も大型化できて、荷物も、たくさん、運べるね。普通なら川止めになるような増水時も、問題なかったようだよ。

「その革命的装置が、ここに?」 そう、大正14年に、揖斐川が、改修された時に、設置されたようだね。装置は、岐阜県関市の岡田只次さんが、考案したそうな。

本物か 白亜の殿堂 冬将軍

鷺田橋。

「あの冬将軍が住んでいそうな白い山は、能郷白山?」 そうだね…、そうだと思うけど…、そうなのかな?? なんか、違うように、思えてきたけど?

「方角的には、合ってるよね。」 うん…、でも、なんか、低くない? 近くない? 「そう言われてみれば、そのような…。」 だいたい、ここから、能郷白山、手前の山に遮られずに、見えるのかな? 今見えてる山が、遮ってるんじゃない?

「ここから南の、美濃路歩いてる時は、ギリギリみえていたような…。」

まぁ、地元の方からしたら、二人して、何しゃべってるの?みたいな感じだろうね。m(_ _)m。「そうだね。でも、雪をいただいている山は、いいね。」

何もない 田中の道の 標かな

瑞穂市大月。

「な〜んにもないけど、この道は中山道、の、標識が立っているね。」 一見したところ、区画整理されたっぽいところを、斜めに走っているから、何もなくても、分かるけどね。

「何となく、ここは、昔の旧街道のままなんだろうかね。」

何もない 田中の道に 何かある

サンコーパレットパーク。

「さっきから、なに、よそ見しながら、歩いてるの?」 あれ、何だろうね? 「なんか、巨大なものが、ふたつ、見えるね。」

ドーム?「屋根に、サンコーパレットパーク、って、書いてあるね。」 瑞穂ドーム? 中山道ドーム?

もうひとつは、巨大なキャラクターの、滑り台?「望遠で見ると、KAKIRIN、って、書いてあるね。」 キティーちゃんとこ、あんなキャラ、いた? 「それは、サンリオ! あれは、サンコー!」 m(_ _)m。

子供らに いろんな色の 思い出を

サンコーパレットパーク。

あれは、瑞穂市中山道多目的広場だって。「中山道って入ってるけど?」 巨大なキャラクターの滑り台の長さが、中山道を表しているとか?「またまた、適当なことを。」 m(_ _)m。

「サンコーって?」 地元の企業名? ネーミングライツじゃないのかな?

「パレットって?」 絵の具を、混ぜるやつ? 多目的広場だから、いろんな人、情報の交流を期待してかな?

「会社、調べたら、輸送用のプラスチックパレットの会社みたいだね。」 そっち?

色が付き 足りないものが 満たされて

道標。

カエルさんが、道標の上に、乗ってるね。「これは…、後から、勝手に、置かれたものだよね?」

う〜ん、とある芸術家が、不完全な状態に、我慢ならず、カエルさんを置いた?

「いやいや、持っていたカエルさんが、急にここでうごかなくなった?」 ほほう、随分と、民話慣れしてきたね? 「m(_ _)m。」

今須から 指折り数えて みたけれど

アクアパークすなみ。

ここの石畳の小径の両側に、中山道美濃十六宿の宿場名の石碑が並んでいるね。「今須から、落合までの十六の宿場だね。」

まぁ〜、美濃だけでも、まだまだ、先は長いね〜。

本当は 自慢の街道 道標

アクアパークすなみ。

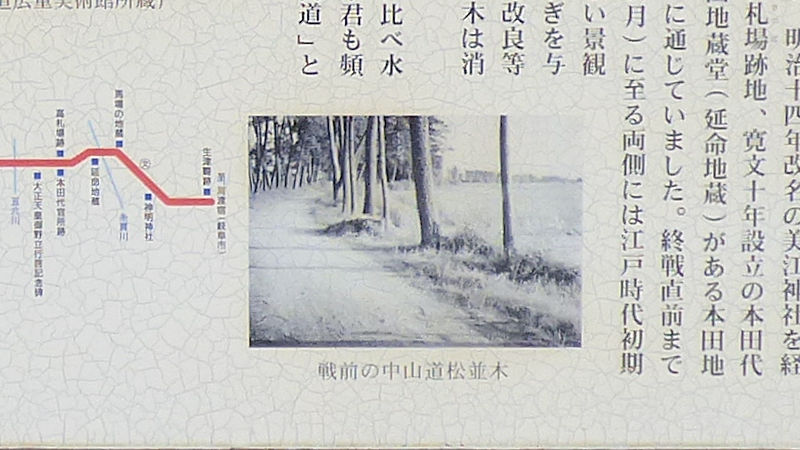

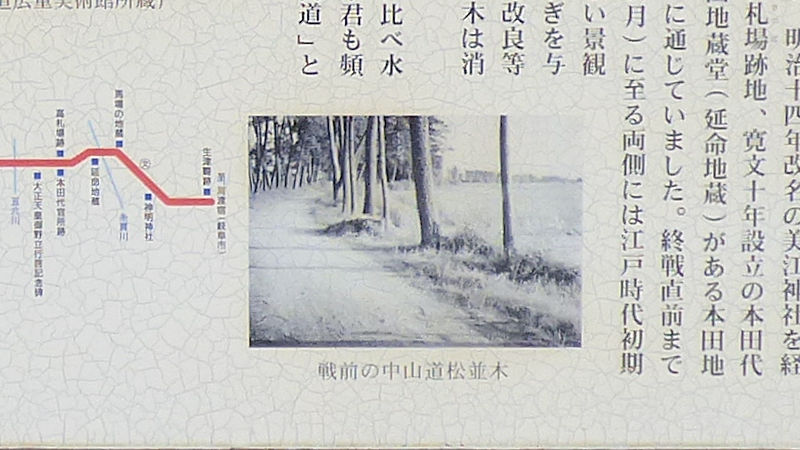

案内板に、戦前の中山道松並木って、写ってるね。「田中を、ゆるいかーぶの後、はるか彼方まで、続いているね。」

呂久から田之上にかけてって書いてあるね。「それって、先ほどの、何もないって言ってた、田中の道?」 何も無いのに、中山道の標識が、短い間隔で、やたらと立っていたけど。

「そうか〜、今残っていたらね〜。」 残念だけど、よく、写真を撮っていたよね。「やっぱり、自慢の松並木だったんじゃないかなぁ?」

中山道 歩きながらも 粋をとり

巣南中学校。

「二宮金次郎さんだね。」ここは、瑞穂市立巣南(すなみ)中学校。戦後に出来た学校だけど、金次郎さんが歩いてるね。

「で、粋って?」 入口横の校歌碑、二番の頭、東西文化の粋をとり、って、あるね。「東西文化? なるほど、シルクロードね。」 中山道‼︎「m(_ _)m。」

「ところで、粋って、すい? イキ?」 笑。どっちだろうね。「何で、笑うの?」 だって、読み方が違うだけで、学校から出てくる生徒たちの姿、服装、雰囲気が、まるで違うような気がするから。どっちなんだろうね。

名も味も 広く四海に 広がりて

カキリン。

「郵便ポストの上に、何かいるけど?」 カキリンだね。「カキリン? さっき、あった、巨大滑り台のキャラ?」

そう。富有柿のキャラクターだね。「すごく甘くって、美味しい柿ね。ここ、瑞穂市は、富有柿発祥の地って書いてあるね。」

明治の中頃に、ここから北北西にニキロばかり行ったところで、福嶌才治っていう人が、良質の実を付ける柿を、接ぎ木したのが、始まりとか。「富有柿って、この地方の特産?」

いやいや、栽培されている柿の種類の中で、一番多いのが、富有柿だそうだよ。「そうなの? それ、すごいね。明治の中頃に、たった一本だったのが?」

そう、栽培されている地域も、関東、東海、近畿、中国、四国、九州と、広範囲に広がっているね。「まさに、富有四海之内だね。」

千の弥陀 なんまいだぁと 一礼し

仙躰寺。

案内板によると、高さ12〜23センチの桧材一木造りの阿弥陀さま、一千躰が祀られているそうな。荘厳な風景なのかな?

「千の風になって?」 それ、歌。元の歌詞は、アメリカの詩!

「立体曼荼羅?」 ここは、密教じゃなくて、西山浄土宗!

「復現千釋迦?」 お釈迦さまじゃなくて、阿弥陀さま! 「m(_ _)m。」

「う〜ん…。」 ?「何だろう?」 おいっ!

住宅を 曲がりて宿場は もうそこに

瑞穂市田之上。

旧街道は、住宅で、突き当たり。左が千躰寺。右に90度曲ると、この写真。

「地図によると、次の宿場、美江寺は、もう、そこみたいだね。」

もうすぐの 宿場がずっと 遠くなり

瑞穂市田之上。

さっきの写真から、少し進んだだけだけど…。「宿場、通り過ぎた?」 って、感じだね。

「道…、間違えた?」

つっかい棒 支えも絵になる お堂かな

美江寺千手観音堂。

「お堂に、つっかい棒を入れると、風情が出てくるね。」 実際に、傾いて、壊れかけてるわけじゃないから、みすぼらしさとかは、まったくないからね。

「背景も、いい。お堂の周りの、湿地的な感じも、いいね。」

案内板 おさめて風景 撮り忘れ

美江寺千手観音堂。

「浮世絵の案内板?」 どうも、歌川広重の浮世絵、木曽街道六十九次の美江寺の宿は、この辺りからの風景を描いたものらしいね。

「いいね。名画は、ここから描きました的な案内板。」 そうだね。一部でも、風景の重なりが見れると、感動するよね。

「この浮世絵には、観音堂はないんだね?」 どうも、浮世絵が描かれた時は、観音さまが出来てすぐだったようだね。「お堂が最初からあったかどうかは、分からないね。」 あったとしても、新築で、風景にそぐわなかったとか?

雨降れば 木曽へと続く 海の道

美江寺宿。

この宿場、美江寺って、ちょっと…。「何? なに?」

なんか、道、広くない? 「そう、言われれば…。」 昔のまま残っている宿場町って、道、もっと狭いよね? 「確かに。宿場前後は、今の道に拡張されていても、宿場内は、建物があるから、狭いままのところが、多いんだけどね。」

ネットを見てたら、千人溜まり、って、言葉があったね。「それ、箱根の関所?」 大勢の人が関所改めを待ったところ。それと同じ感じ?「関所、あったの?」

いやいや。猛烈に雨降った時とか、水害の時のためだろうかね。「一時、避難場所?」 このあたり、さっき渡った鷺田橋で、伊勢湾の揖斐川河口から45キロもあるのに、海抜は9メートル程度。美江寺の宿場で、10メートルをやっと越えるくらい。「宿場は、少し高いんだね。」

想像だけど、大雨降ると、宿場から先の田中の道なんかは、冠水したんじゃないかな?「なるほど、文字通り、木曽海道だね。」

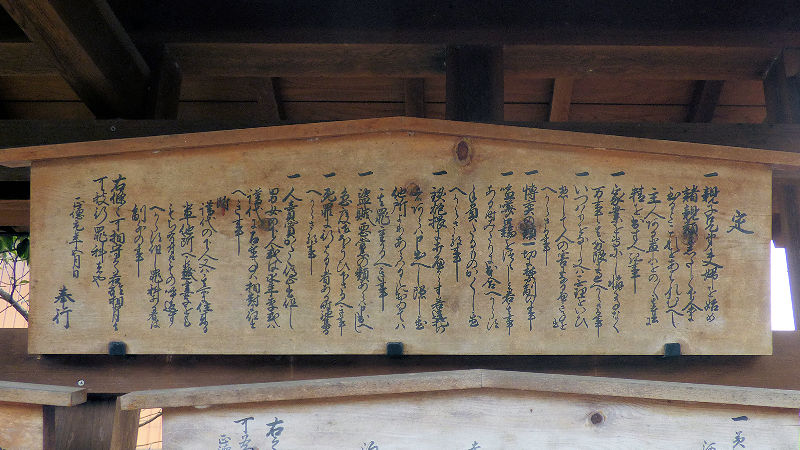

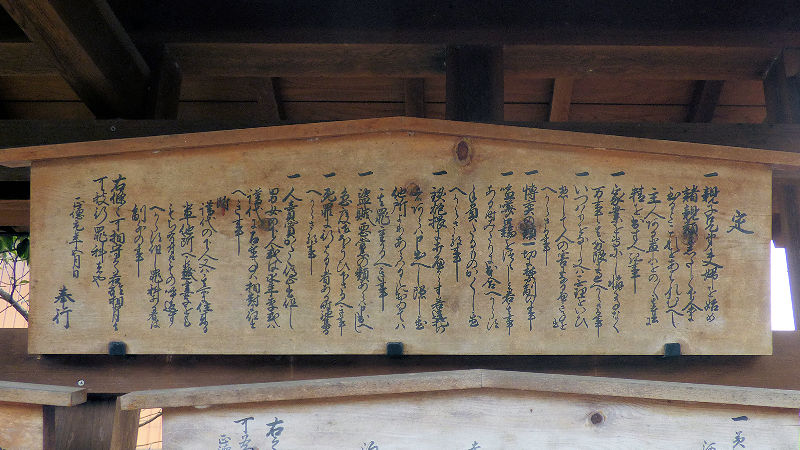

厳しくも そこから始まる 高札場

美江寺高札場跡。

「復元された高札?」 そう。今まで通ったところにも、復元された高札場は、何ヶ所かあったけれど、あんまり内容まで、見てなかった。「おいっ!」

で、もっと細かいこと、今週の注意事項的な内容かと思っていたんだけど。「違うの?」恒久的なというか、広範囲な、一般社会の倫理的なものが、書かれているね。「それが、上の写真?」

一 親子兄弟夫婦を始め

諸親類にしたしくし、下人等に

至る迄、これをあわれむへし

…

(親子兄弟札)

「今の感覚だと、そこから書き始めるの?って、感じ。」 う〜ん、でもね、今現在の倫理観も、定着してきたのは、江戸時代も中頃からだと思うからね。

実力で のしあがるにも 祈願して

美江寺宿。

ここには、美江寺というお寺があった。719年の創建。「すっごくふるいね。」

が、しかし、1549年に、斎藤道三が、岐阜城下の守りとして、お寺を丸ごと、移転させちゃったそうな。「下剋上の代表格の、実力派の人が…?」

…と、いうことで、地名だけ、残ったようだね。ちなみに、引っ越した美江寺は、今も岐阜の街の中心部にあるよ。「何とね。」

ひとつでも 残れば心の 支えにも

布屋。

ここは、造り酒屋だった布屋さん。明治24年の濃尾大震災では、宿場内の建物は、本陣をはじめ、ことごとく倒壊したそうだけど、この建物だけは、被害を受けなかったそうな。

「それは、すごいね。ひとつも残らないのと、ひとつでも残るのとでは、気持ちがかなり違えと思うよ。」

自らの 教えを仏の 姿にし

自然居士の墓の道標。

「自然居士の墓って言うと、西国街道を歩いた時、伊丹にあったよね。」 そうだね。でも、あれは、戦国時代に織田信長に反旗を翻した荒木村重の子供、落城の際に命を落とした子を憐れんで供養した墓だとも言われていたよね。「また、違う人?」

和泉国日根郡自然田の人。「あっ、それで、自然、なんだね。」 居士は、出家せずに仏門に生きる人って感じ。

「う〜ん、イメージしにくいね。」 姿は、髪も剃らず、普通の人だけど、唄や踊りも交えて、仏の道の説法をするような人…。「??」 う〜ん、あるいは、漫才しながら、説法する人?「なるほど!」 違ってたりして…。「おいっ!」

その自然居士さん、ここ、美江寺に留まり、千躰仏を彫り、世を去ったそうな。「千躰仏…って、さっきの千躰寺の?」 そう。「なんと。最期に、何か残したかった?」

いやいや、数々の説法で、仏の道を信奉する人を、数えきれないほど、残してるでしょ。「そうだよね。」 教え導いてきた人たちの、加護のためだろうか、あるいは、自分の説法の一つ、ひとつを仏の形にしたものだろうかね。「死して、なお、って、感じ? すごいね。」

宿場町 中であろうが 一里塚

美江寺一里塚。

宿場町の中に、一里塚跡の碑。「実際に、ここに、この家並みの続きに、大きな塚が、あったんだろうかね?」

そうだね。中山道分間延絵図にも、家の間に記載されてるね。「ということは、無理やり家を退けて造られた?」

一里塚が整備されたのが、1614年までには整備されたのみたい。

一方、美江寺が、宿場として設置されたのが1647年、本陣ができたのが1669年。「じゃ〜、後から、家並みが出来た?」

もっとも、それ以前から、間の宿的な存在だったみたいだから、家並みは、続いていたかもね。

鉄路ゆく 冬将軍の 居城へと

樽見鉄道踏切。

「また、踏切だね。この線路は、どこまで、行ってるの?」

谷汲山華厳寺…。「あっ、西国三十三所最後の札所の?」 …へ行く、谷汲口を通り越して、樽見駅まで。「樽見?」

その、樽見で降りて、谷をずっと遡っていくと、能郷谷。「能郷谷って、春なお白い、能郷白山の?」

そうだね。能郷谷の白山だから、能郷白山っていうらしいね。「へ〜、行ってみたいね。」 念のため…だけど、頂上まで、電車で行けるわけじゃないよ。

荒涼と 原野続くか 温室に

さぼてん村。

「なんか、ビニールハウスに、書いてあるけど? さ、ぼ、て、ん、村?」

そう、栽培面積、出荷数ともに日本一を誇っている…、そうな。「サボテンの聖地?」

「ただでさえ、木曽三川に育まれた肥沃な濃尾平野なのに、その温室の中に荒野がひろがっているの?」

荒野かどうかは知らないけど…、サボテン、冬は辛いだろうし…、雨が多いのも苦手だろうし…。ここでは、約300種類、50万本が栽培されているそうな。「すごいね。」

それまでは 誰も通って なかったか

五六川。

「川の看板があるね。いそろく川?」 ごろく川! いそろくだと、五十六でしょ! 「十が無いね。で、何が、五六なの?」

さっきの宿場、美江寺が、お江戸日本橋から数えて五十六番目の宿場だからだそうだよ。「それって、中山道が通る前は、名前、無かったの?」

鋭いね。川として認識されたのは、江戸時代後半になってからじゃないかな。もともと、遊水池みたいな感じだったけど、新田開発にともなって、河川の姿になったみたい。「なるへそね。」

もののふで 無いからこその お代官

本田代官所跡、写真奥、バス停のあたりかな。

美濃の国、一番の大名は?「う〜ん、だれだろう? すぐに、出てこないね。」 そうだよね。美濃は、大きな大名が、配置されてないよね。「美濃を制するものは、天下を制するから?」

その細かく分けられた領地の中で、幕府の直轄領を管理するのが、美濃郡代。さらにその下の本田代官所が、ここにあったらしい。

「で、もののふ、で、無いということは、いい加減な代官がいたっていうこと?」

いやいや、その逆、五六川に閘門を造るなど、治水事業に貢献し、水害からこの地域を守った川崎平右衛門という、名代官がおられたそうな。

この方、事業の組み立て方、資金の運用の仕方、そして特に、一番揉める水利関係の調整能力が優れていた感じかな。「ふ〜ん、たいしたお武家様だね。」 いやいや、平右衛門さん、もともとは、もののふじゃなくて、名主さん。「は〜?」

武蔵国の名主さんで、八十以上の新田開発、窮民救済、治水事業などで、実績をあげて、認められたようだね。「なるほど、民の実情と気持ちが分かるから、調整能力に長けていたのかもね。」 大岡忠相にも、認められ、その名前は、将軍吉宗にもとどいていたそうな。「すごいね。」

何よりも、代官所を退く際には、支配下の村役人、百姓たちまでが、別れを惜しんだくらい、みんなから慕われていたみたいだね。

2024.01.09.:

垂井駅から、穂積駅まで、てくてく。

赤坂 > 美江寺| 河渡 > 加納