>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

池鯉鮒 > 岡崎 その1

お祭りは 明るく元気な だけじゃなく

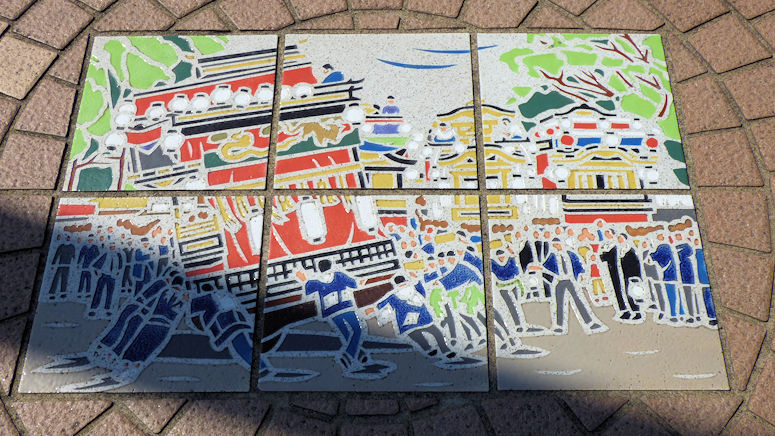

逢妻川の橋。

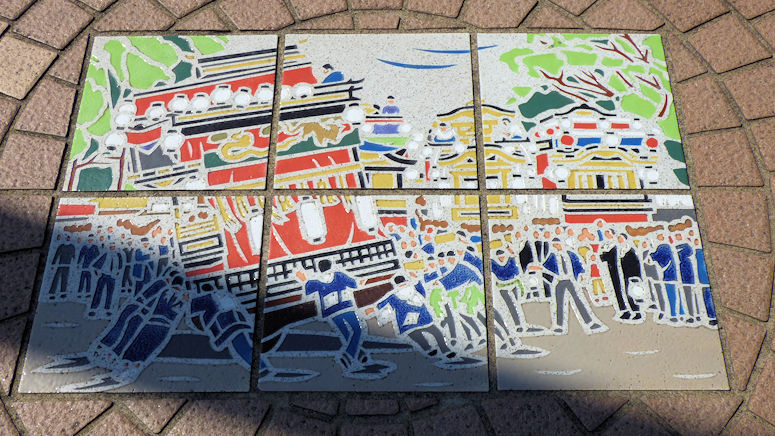

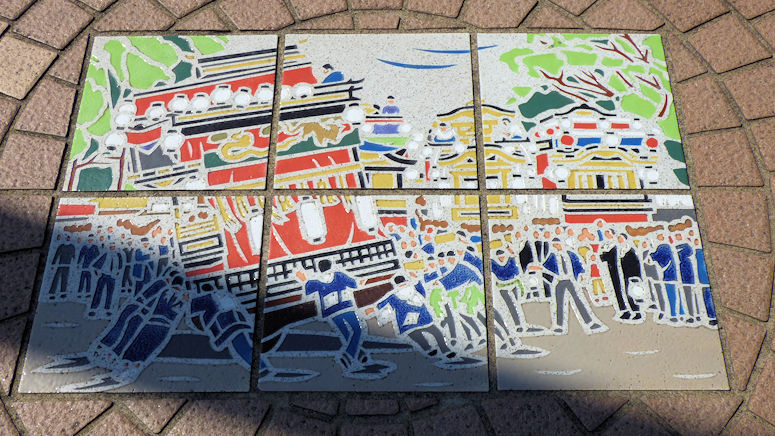

「これは…、何かな? お祭り?」検索してみましょう…、知立神社の祭りかな。「むちゃ、元気そうだけど、ケンカ祭りとか?」

元気は、元気、背の高い山車を傾けたり、やんちゃな感じもするけど…。「するけど?」山車で、人形浄瑠璃や、繊細なからくり人形が、上演されるみたいだね。「文楽…ですか。文化の深みを感じさせる地域だね。」う〜ん…、文楽とか…、みたこともないもんね。

帰宅して 見返して見れば 何の絵か

逢妻川の橋の欄干。

「この欄干の絵は、なんだろうね?」 さぁ〜。立ち止まりもせずに、返事しないで‼︎

でも、帰ってから欄干の写真を見ると、考えるまでもなく、知立神社の三重塔と杜若園!「すっかり、三河人だね。」

この橋を渡ってから、知立神社までは、すぐでした。

妻に逢う 何か詠まねば 駄目なよな

逢妻川。

逢妻川と書いて、あいづまがわ。「はい、ここ、歌を詠むところですよ!ってな、感じだね。」

そうだね。しかも、ここから六百メートルほど遡ると、川が二股に分かれていて、片方が逢妻女川(あいづまめ)川、もう一方が逢妻男(あいづまお)川。

「ますます、何か詠まないとね。」 う〜ん、う〜ん、無理。「ところで、なんで、逢妻川って、いうの?」 それは…。「それは?」 つづく。

ふたつ川 まみえどここは 八橋の

逢妻川。

昔、男ありけり。「伊勢物語の在原業平だね。」 そう、在原業平が、この地にやって来て、しばらく滞在していた。「しばらく、滞在? 休憩じゃなくて?」

あとから、さるとても高貴な姫君が、業平のことが忘れられず、都からはるばる追いかけてきた。「伊勢物語じゃないの??」

二人は、川を挟んで会った。その川が、この逢妻川。「なるほど。で、二人はどうなったの?」

業平は、自分が身を引いた方が、姫が幸せになると思って、東へ旅立った。「姫は?」 落胆のあまり、病になり、村人に看病されたが、最後は池に身を投げたそうな。「なんだかなぁ…。」ちなみに、逢妻川になる元の名前は、八橋川だったとか。「川が、たくさんの支流に分かれていた、つまり、別れる意味合いの強いところだったっていうこと?」

脚元に 文化漂う 知立かな

總持寺前のマンホール。

「ほう〜、歌が、書いてあるね。」マンホールって、様々なデザインがあるけど、歌を添えているところが、文化的厚みを漂わせているね。

「ちょっと、大層じゃない? 写真撮って、まさか、新しい趣味、シリーズ、はじめるの?」

龍宮門 何か伝説 ありそうな

總持寺。

「龍宮門…だね。」さっきの龍泉寺も、そうだったね。「三河では、龍宮門が、多いとか?」それは、ないんじゃない? たぶん、地域も、宗派も、関係ないね。

「でも、何か、おとぎ話の入り口のようで、イイね。」確かに、夢があるね。

母の子は 神君太閤 殿下の子

總持寺。

「えらい仰々しい名前を並べたけど、いったい、どちらさまが、お生まれになったの?」神君の子、太閤の子と言えば?「ん…、あっ! 結城秀康!」そう、その母:お万の方は、知立神社の神官一族の出身だから、知立神社神宮寺のここ、總持寺が、生誕の地とされているようだね。

お万の方は、のちに関ヶ原の戦いで68万石を賜った秀康について越前へ行き、そこで秀康を先に見送り72歳まで長生きしているね。

言えぬかな 現実的な 悩みしか

總持寺。

「こちらは、どなた様なのかな?」う〜ん…、賓頭盧さまじゃないような…、そのほかの方だとすると…。「賓頭盧さましか、しらないんじゃないの?」おいっ!

眼光が、鋭いから、いいかげんな…と言うか、甘っちょろいこと、お願いしたら、怒られそうな気がするね。「確かに。」じゃ〜、世界が平和でありますように。

何願う 周りの尊者の 目が光り

總持寺。

ここの不動様は、緊張するね。「何で?」 不動様の周り。「これは…?」 何か、みんな、びんずる様に、見えない?「言われてみれば、びんずる様が、囲んでいるみたいだね。」

不動様と、一対一じゃ無くて、周りの尊者も聞いてるかと思うと、何か緊張して、なにをお願いしていいのやら、悩むね。「そんな時は、やっぱり…」世界が平和でありますように。

業平の 字が絵に舞に 風景に

知立神社 知立公園。

杜若園かな。在原業平の歌に因むんだよね。

唐衣 きつつなれにし つましあれば

はるばるきぬる 旅をしぞ思う

(在原業平)

もちろん、今は、季節じゃ無いけど、すごいよね。「業平の見た、感じた景色が、短歌になり、それが膨らんで、絵となり、舞となり、そしてもう一度、杜若園としての景色になるんだからね。」 まったく。

文化咲く 三十一文字が 膨らんで

知立神社 知立公園。

「絵にもなってるって、誰の作品?」 尾形光琳の燕子花図屏風だよ。「あっ、あれ、そうなの? 琳派の代表的な作品、国宝だったよね。業平の歌からきてるの?」 同じ構図で描かれている、メトロポリタン美術館蔵の八ツ橋図屏風をみれば、よく分かるよ。「ネットで検索…、知らなかった。ほぼほぼ同じやつが、もう一つあるの…。…な、る、へ、そ、こっちは橋が描かれているから、まさしく業平の歌だね。」

この絵も、元々の短歌を踏まえてみると、色々な見え方がするような…、想像が膨らむね。

歩くだけ 見えるだけでも ありがたく

知立神社。

昔、むかし、長者の娘さんが、重い病気にかかり、目が見えなくなったそうな。「かわいそうに。」

長者夫婦は、毎日、毎日、知立神社に願掛けをしたと。「親も、いたたまれない気持ちだろうね。」

すると、満願の方に、娘の片方の目が見えるようになったそうな。「それは、よかった。」それ以来、神社の御手洗池の鯉は、片目になったとのこと。「そういうこと。神様もすごいけど、鯉も偉いよね。」

このことが、あってから、この池の水で目を洗うと、目の病が治ると信仰を集めたとか。「あ〜、太鼓橋の左側に、池へ降りる階段みたいなのがあるけど、そのため、かな?」

なんとなく 人物評価 されたよな

知立神社。

向こうから、鯉くんが、やってきたね。餌をくれる人かどうか、見ているのかな?

「いや、ねがいを叶えてあげるに値する人物かどうか、見定めているんじゃない?」おいっ!

神君の 実の子供が 神主で

知立神社。

「えっ? どういうこと? 結城秀康は、武将で越前藩主でしょ?」結城秀康は、双子だったと言われているそうな。

「じゃ〜、双子のもう一人が、神主に?」そう言うことだね。当時は、双子というのが、忌み嫌われる傾向があったようでだからね。出産時に亡くなったと公にはして、密かに親元で育てたって感じかな。

「双子か〜、なんか、面白い小説書けそうだね。」そんな気、するよね。

アイコンは 鳥居じゃなくて 多宝塔

知立神社。

「神社だけど、塔があって、寺院みたいな感じもするね。」まぁ、もともと、神宮寺もあったからね。それに、さっき、渡ってきた逢妻川の橋の欄干のレリーフ、この塔だったんだね。「あっ、確かに、そうだね。」

もう、一般的な認識としては、知立神社といえば多宝塔、多宝塔といえば知立神社なんだろうね。

第二番 札所はすでに 参ったか

了運寺。

三弘法第二番札所? あれっ? 三弘法って、もう全部、参ったんじゃなかったかな? 「参ったのは、三河三弘法! ここは、知立三弘法‼︎」 ホントだ。三弘法の上に、知立って書いてあるね。

このあたりは、本当に、弘法様に対する信仰が厚いんだね。「そうだね。このお堂も、境内の外、東海道に面して建っているものね。」

小さき窓 くぐれば松が 伸びをして

了運寺。

先ほどの、弘法様のお堂の横の山門をくぐると…。「くぐると?」 この松!「ほ〜、いいね。山門で、中は見えなかったけど、急に、空間が広がったような。その空間いっぱいに、伸びをして、両手を広げたような…。」 いい松だね。

「この樹形は、何か悟りを表現しているのかな?」 長時間歩いてきたから、伸びをしなさい、とか? 「ショボ! なにそれ?」 m(_ _)m。

まぁ、とにかく、拝んでおこう。「で、松だけ拝んで、おいっ、本堂は?」

陶器屋で 首まですっぽり 三河人

恵比寿屋陶器店。

了運寺の門前で、陶器店のご主人と立ち話、そしてお店へ。お茶をいただきました。

いやぁ〜、こちらのご主人、話好きで、そこそこお歳をめしておられるとは思ってたけど、九十何才。元気、元気、喋る、喋る。東海道一の難所。「おいっ‼︎」 m(_ _)m。

奥様に言われた言葉。『好きなことするのは、今のうちにですよ。』随分若い頃に、似たようなことを、年配の方から言われたことあったけど、やっときゃよかったと思うことの多いこの歳になっても、まだまだ、何でもできるんだって気になったね。ありがとうございます。

お茶碗に 並んで神君 格言が

恵比寿屋陶器店。

山のように積んである陶器の中でも、目を引いたのは…。「目を引いたのは?」 神君の格言の額縁かな。「なに? それ?」

人の一生は重荷を負うて

遠き道を行くがごとし。

急ぐべからず。

不自由を常と思えば不足なし。

心に望みおこらば

困窮したるときを思い出すべし。

堪忍は無事長久の基、

怒りは敵と思え。

勝つことばかり知りて、

負くること知らざれば

害その身にいたる。

おのれを責めて人をせむるな。

及ばざるは過ぎたるより勝れり。

「知ってる、知ってる。最初の一文だけ。」 おいっ!「でも、これ、いいね。」 そう、優しくって、肩の荷が降りたように楽になって、しかも、やる気も出てくる。「まったく。松潤が言ったとは、とても思えない。」 おいっ‼︎ 「m(_ _)m。」

古城跡 地下全体に 根を張って

知立古城跡。

この大木、すばらしいね。「後ろにある家、二階建ての家だよね。」地上で見える姿と同じだけ、根を張ってるとしたら、これ、ホント、すごいよ。

「天空の城ラピュタみたいだね。」そうだね。木の周辺だけ、ゆっくり、ゆっくりと、飛んでいきそうだね。

ブランコで 大きな心 持つ子へと

知立古城跡。

いいね。ここのブランコ。腰掛けて、大木を見ていると、清々しくって、気持ち良くって、心が大きくなってきて、元気が出てくるね。

「年寄りが、ブランコを、勢いよく漕がないの‼︎」 おいっ‼︎

今からでも シャッター開きそな 山車の蔵

本町山車蔵。

「ホント、今か、今かと、出番を待ってるような気がするね。お祭りっていつなの?」

五月の二日と三日のようだね。ただし、一年おきに、本祭(ほんまつり)と間祭(あいまつり)が、行われるようだから、見れるチャンスは、二年に一回かな。

「そうなんだ。なんか、二年に一度だと、伝統を伝えていくのも、大変そうだね。」すごいと思うよ。頭が、下がるね。

遥拝し 行ったことに しようかと

知立駅遍照院遥拝所。

おっ、いいものみっけ! 「何? なに?」 これから行こうとしている三河三弘法の最後のひとつ、遍照院。ここから、さらに1.7キロほど南に歩かないといけない。その遍照院の遥拝所。「まさか、ここで、済ます気??」 ダメだよね?「ダメ‼︎」

心眼で 話す前から 見通され

遍照院 賓頭盧さん。

「こちらの賓頭盧さんは、趣深いね。」そうだね。目を大きく見開いているような、でも、じっくり見ると、目を閉じているような…。心眼を、彫刻で現したら、こうなるのだろうかね。

「みんなに、頼られている感じだね。」 まったく。

悩み事 小さなことにも 共感し

遍照院 賓頭盧さん。

「う〜ん、確かに!」 どんな些細な悩みや願いでも、ふんふんって言って、真剣に聞いて、全力で応えてくださるような感じだね。「こちらの賓頭盧さんも、いいね。」

おしょさんが 帰ってきたよと ねずみさん

遍照院 小坊主さん。

「なるほど、そうきた? 小坊主さんと、ねずみさんは、友達なんだね。」 どう?「いや〜、そう言われれば、そのようにしか見えないけれど、せっかくの、まったりした雰囲気に、緊張感がはしっちうから、ちょっと、いやかな。」

う〜ん、じゃ〜、仏教の真理を現しているとか。「こりゃまた、大きく出たね。禅の境地を表す、四睡からの連想?」 その通り。m(_ _)m。「四睡の方は、豊干禅師、虎さん、寒山、拾得が居眠ってる図だけど、見る人の心をつかむ点では、こちらの小坊主さんの方が、優っている気がするね。」 さすがわ、禅宗‼︎「いやいや、ここは、真言宗!」 m(_ _)m。

童心は 大きくなりても 忘れずに

遍照院 小坊主さん。

「お〜、時間が経てば、見る目も、変わってくるね。」 まぁね。「こっちも、そう言われたら、そのようにしか、思えなくなってくるね。確かに、歳を重ねても、大事にしたいものだね。」 ほんと‼︎

うたた寝の 夢は今なる 姿には

遍照院 小坊主さん。

「まぁ、確かに、子供の頃の夢では、こんなに歳をとったり、今ある実生活を夢で見ることは無かったろうけど…。」 ちょっと、人生、振り返り過ぎ? 「なんか、せっかく、いい方向に向かっていたのに、わびしくなってくるじゃない!」 先に進もうか?

二人して どんな会話を なされてか

遍照院 不動様と弘法様。

新しいし、野晒しではあるけど、お堂の奥深くで、暗いところにおられたり、秘仏とかの扱いで、お姿を、なかなか目にすることが、できなかったりというよりは、この方がありがたいね。いいね。

で、超ビッグなお二人が、並んでの会話は…?「う〜ん、悟りについて…?、世界平和…? 宇宙の真理?」 う〜ん、横向いたら、負け、とか? 「おいっ‼︎」 m(_ _)m。

もったいな 弘法大師に 見送られ

遍照院 山門。

「どうして、何度も、振り返っているの?」 だって、よくよく見れば、山門の奥から、弘法様が見送ってくださっているよ。「ほんとだね。先ほどの不動様と弘法様だね。」もったいないね。

ここ遍照院は、三河三弘法のひとつ、見返りの弘法大師のお寺。大師がこの地を去られるときに、大師自作の御像が、別れを惜しんで、振り返られたとか。

…でも…。「んっ? でも??」 見返りの弘法様だけど、見送ってるのに、見返りしてたら、違う方を、向いてない?? 「…、す…、すわぁ〜???」

目の前の 名所旧跡 殻であり

知立駅北。

「名所旧跡の見た目、うわべだけじゃなくて、その中身を見なければ、いけないってこと?」

そう、由緒、それに因む物語、関係する人の心情にまで、思いを巡らせば、そこに本当の知立があるって言うことかな。

「正解は…。」 正解…、あるの?「台座に、書いてあるよ。新たな生命の誕生をテーマとして、って、あるね。」

…なるほど、でも、なんか、破らなければいけない殻って、硬そうな殻だね。何重にもなっていて。ひょっとして、この殻って、知立市役所と愛知県庁?「おいっ‼︎」 m(_ _)m。

新しと 思えば古き 地名かな

本陣跡。

「知立って、江戸時代は、池鯉鮒と書いたんだってね。」そうだね。宿場を指す時には、池鯉鮒宿と書くものね。

「なんか、池鯉鮒の方が、カッコいいように思うんだけど、なんで、歴史ある名前を変えたんだろうね?」

いやいや、元に戻したという方が、正しいのかも?「えっ? そうなの?」知立と書いてある八世紀の木簡があるそうだよ。「なんと…、最近作った地名というイメージだけど、むちゃ古いんだね。」

洒落てるね 言葉遊びで 顔変わり

本町。

「地名の漢字表記が、今と昔で違うところって、結構、あるのかな?」あるんじゃない? 大阪なんかは、江戸時代は大坂だったでしょ。「確かに。坂の字が、土に返ると読めて、縁起良くないからって理由だったっけ?」

それに比べたら、池鯉鮒は、レベル高いよね。池に鯉と鮒が沢山いたからって、同じ音で表記だけ変えてんだからね。

「もったいないね。池鯉鮒のままで、よかったんじゃない?」いや〜、そのままだったら、知立小学校の子どもたちなんか、半泣きになるんじゃない?「いやいや、今も半泣きじゃない?」なぜ?「知立市立知立小学校ってね。」確かに、わけわかんない状態だね。

五つ辻 信号待ちに ホットして

中町。

交通量も多くて歩道も狭い五つ辻。どっちから、どう渡ればいいか?って感じだったけど…。「だったけど?」信号待ちで、ちょっと古い建物見て、一息だね。「ちょっとあるだけで、いいね。」

こっちだと 地元の人の 声もらい

中町。

「へ〜、親切にしてもらったんだね。でも、よく、旧街道を行く人だと、分かったね?」いやいや、人じゃなくて、電柱の道標。

「なるほど、旧街道を歩いてる人には、何も言わなくても、教えてくれて、グッとくるよね。」

旧街道 地下道通って 松並木

御林 地下道。

松並木、発見!道路の向こう側に、走っていきたいところだけど、交通量の多い国道1号線なので、無理!…ということで地下道だね。「昔を偲ぶ松並木の手前で、当然当時は存在しなかった地下道ですか…。」まぁ、メリハリついて、いいかも?

「でも、ここの地下道、イイね。これ、地元の小学生の絵かな?」そのようだね。地下道が、明るくなって、イイね。

鯉に鮒 行けども松と 馬ばかり

池鯉鮒宿並木道。

ここは、交通の要衝で、物資の集積地だったので、運搬に使う馬を取引する馬市が立ったところだそうな。松並木は、馬を繋ぎ止めておくのに使ったと。

「そうなんだ…、ということは、宿場からは外れているけど、相当賑やかだったんだろうね。」

並木道 幕府消えても 飛脚ゆく

池鯉鮒宿並木道。

「飛脚って、それ、宅急便のこと?」 いや、荷物を運ぶトラック全般にだね。

かくれんぼ してみたくなる 並木道

池鯉鮒宿並木道。

並木道といえば…。「…と、言えば?」 かくれんぼ! 「なぜ、そうなる?」 想像しないかな? 親子で歩いていると、何も言わないのに、子供が先に走り出して、かくれんぼ開始! 「確かに、いい光景だね。それ、思い出?」

そう、親とじゃなくて、子供と。「子供が、やっぱり、勝手にかくれんぼ?」 いやいや…。「??」

はい、写真撮るから、二本目と、三本目の木に隠れて! 全身、隠れて、どうする! 顔だけのぞかせて! それ、出過ぎ! はい、ニコニコして! 「うるさいね。やな、親だね。こども、楽しい??」

東海道 五十三次 間が主役

池鯉鮒宿並木道。

いいね。「いいね。」 でも、結構、ここ、交通量、多いね。「写真は、ずっと待ってて撮ったの?」 いやいや、諦めて歩いていたら、たまたま途切れたから。「それは、ラッキー。」

ちなみに、交通量が多いと言っても、ブンブン通過するんじゃなくて、並木道の両側の信号待ちで、つっかえて渋滞している感じかな。

街道を 行き来し民話の 花が咲く

並木道 知立の昔話より。

「これは、何? ハート形の中に、馬市のお馬さん?」馬じゃなくて、キツネ! 「あっ、ホント。よく見れば、キツネさんだね。」

そして、ハートじゃなくて、カキツバタの花に似せて、三面に知立の昔話に出てくる三匹のキツネを入れてあるね。「なるほど。で、三匹って、どんなキツネの話があるの?」

子狐が川に流されるのを助けてもらったお爺さんに、恩返しや、いたずらをするキツネの話。

子供を、自分の子供のように、可愛がってくれたキツネの話。

子狐のために食べ物を度々盗んでいた親ギツネに腹を立てていたが、親ギツネが亡くなり、供養してお稲荷さんの社を設けて祀ると、本人も、周りの人達も、商売が繁盛したという話。

親切にしてくれた娘と結婚したが、美しい織物を織る姿を覗き見ると、実はキツネだったという話。

以上、四つの話があるね。「三つの話じゃないの? 三匹じゃないの?」そうだよね? ナゾ!

街道筋 まだまだ知らぬ 伝説が

並木道ようこそようこそ。

「これは…、何?」う〜ん、猫に…、大根に…、舟に…、鯉もいるね。「ヒント多いけど、こんな昔話ってあるの?」すわぁ〜?

「なんか、これだけのアイテム使って、新しいお話を作れって言われても、無理なような…。正解は、何?」

正解は…ようこそ、ようこそ。「何??」おみやげを持ってやってきた猫:旅人に対して、舟に鯉:つまり池鯉鮒の人達が、ようこそと歓迎している姿を、民話風に現したものだって。「知らないはずだね。」

通りすぐ 人しか見えぬ 初雪や

並木道 一茶句碑。

「あっ! 碑が、建ってるね。」

はつ雪や ちりふの市の 銭叺(ぜにかます)

(小林一茶)

「叺って?」う〜ん、筵(むしろ)を、二つ折りにして、両端を縄で閉じた、大きな袋、米俵の小ちゃい版だね。

「じゃ〜、銭叺っていうことは、それに銭を入れてたの?」そういうことだね。市がすごく賑わっていたということだね。

大女優? 機織り娘の キツネさん?

並木道 かきつばた姫。

「こちらの方は、どなた? 大女優?」う〜ん…、知立出身の大女優? いや、やっぱり、昔話…、機織りの妻が、キツネだったって話じゃない?

「でも、服装が洋服だけど?」大正くらいの、話なんじゃない?「そんなに近代の話だったの? ほんまかいな。正解は?」

かきつばた姫だって。「あの、都から業平さんを追いかけてきた?」そう、その姫の精神性を宿場町から近代的な都市へと変貌する知立に重ねてみたとのことだね。「なるほどね。」

姫さんと 業平にしか 見えなくて

並木道 道祖神。

「こちらは、やっぱり、在原業平さんと、かきつばた姫かな。手を取り合って、幸せそうだね。」

う〜ん、実際のところは、分かんないけど、普通に道祖神さんじゃないのかな?「そうなの?」確かに、昔話を聞いた後なら、業平さんと、かきつばた姫にしか見えないね。

もう嫌だ 早くお国に 帰りたい

並木道 旅の途中。

「う〜ん、そういう感じだね。…で、この二人は、誰?」宇宙人かな?「何が嫌になってるの?」すわぁ〜。「おいっ! で、正解は?」

旅の途中…だって。半分、合ってるんじゃないかな。旅人は、ここ、池鯉鮒の宿場で、疲れた体と心を癒して、また元気になって旅立ったのだろう…だって。「なるほど…。で、これ、誰?」すわぁ〜、南極のペンギン?。「なるほど…って、おいっ‼︎」

振り返り 見れば現実 夢のあと

並木道。

「いゃぁ〜、並木道を抜けて、振り返ると…。「振り返ると?」唖然とするね。

交通量の多さ、大型トラック、交差点を跨ぐ歩道橋、さらにそれの上を行く高速道路。さっき、並木道を歩いていたこと自体が、遠い昔のような気がするね。

2023.03.06.:

名鉄中京競馬場前駅から名鉄知立駅まで、てくてく。

2023.03.10.:

名鉄知立駅から愛知環状鉄道中岡崎駅まで、てくてく。

宿場リスト

鳴海 > 池鯉鮒 | 池鯉鮒 > 岡崎2