>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

池鯉鮒 > 岡崎 その2

端によれ 梅の花びら かけっこで

知立市 牛田。

「脚元に、散っているのは、梅の花びら?」そうだね。お庭から、塀を越えて、散ってきたんだね。

時々吹く風と、行き来する車の風に流されて…。「まるで、小さな子たちが、追いかけっこしているみたいだね。」もえ、危ないから、走らない!もっと端による!ってね。

またひとつ 目標立てて コツコツと

知立市 牛田。

「次の目標は、あのこんもりとした杜だね。」地図見ると、御鍬(おくわ)神社だろうかね。

生き抜いて きたというより お世話され

来迎寺一里塚。

「これは…、きれいだね。まず、塚が美しいね。」それに、あらかじめ、こちらから見られることを想定して、曲げたような松。「美しいよね。」

明治以降、時代の荒波を乗り越えて、生きてきました…というよりも、地域の人から、とっても大事にされて、昔のママに、今日に至るって感じだね。

案内板 見れば南北 両塚と

来迎寺一里塚。

いゃ〜、ビックリしたね。「ホントだね。」両方の塚が、残っているんだね。「もう一方も、美しいよね。」

しかし…。「しかし?」惜しむらくは、道路と一里塚の間の建物。「これ〜、建てる時、地域の人たち、猛反対したんじゃないかな? 何の建物? どこの会社?」こ、公民館だね。「m(_ _)m。」m(_ _)m。

街道を はずれば一変 また、三河

八橋町。

「街道沿いは、ずっと家並みが続いていたけど、少し脇道にそれたら…。」風景が、一変するよね。

「いきなり、違う世界に、入ったみたいだね。」まだまだ続いていた家並みも、どこかへ行ってしまったね。

言われずば 気付かぬ椿 金魚かな

八橋町 金魚椿。

「これ、後ろにあるのが、金魚椿なのかな?」葉の先が、三つに分かれているのが、特徴らしいね。

昔、弘法大師が、ここ、八橋に来られた時に、民家で親切なもてなしを受けたお礼に、使った箸を、地面にさして大切にするようにと言って、去っていかれた。その箸が、金魚椿に成長したそうな。

「葉っぱの先が、三つにね…。旅人さんが、民家の主人なら…。」民家の主人なら?「…民家の主人は、何十年経っても、そんな細かいことには、気付きませんでした。おしまい。」おいっ!

書くもよし 話すも旅は 何度でも

八橋町 芭蕉句碑。

「お〜、芭蕉句碑が、あるね。」

杜若 語るも旅の ひとつかな

(芭蕉)

「やはり、八橋に来れば、業平さんの杜若だよね。杜若を見ながら、一句、イイね。」あの〜、お楽しみのところ…、すみません。この句の杜若は、大坂の杜若だよ。「は〜??」

この句は、大坂の知人を訪ねた時に、その屋敷に咲いている杜若を見ての一句。もちろん、望郷の念にかられる業平さんが詠んだ、八橋の杜若がベースにあるけどね。「そゆことね。」

五月雨が 沢も沼地も 桜なら

知立文化広場。

「まぁ、そこまで、頭の中、桜で一杯じゃないだろうけどね。」西行さん、ここにも、来られてるんだね。

五月雨は 原野の沢に 水みちて

いづく三河の ぬまの八橋

(西行)

「これ…、心情的な意味はあるの?」えっ? 意味? う〜ん、唐衣の、着つつ慣れにし…どころじゃなくて、五月雨でずぶ濡れで、体に密着して、離れなくて…。「それって、奥さん?」いやいや、かわいい娘を蹴飛ばしてまで出家してるんだから。「じゃ〜、待賢門院璋子?」すわぁ〜。「おいっ!」

発句なる 思いを持って こしけれど

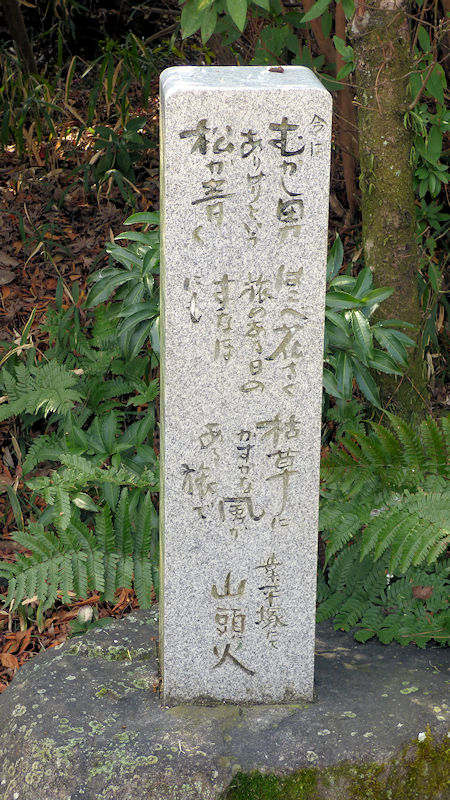

無量寿寺 芭蕉句碑。

「芭蕉さんの句碑だね。」

かきつばた 我に発句の おもひあり

(芭蕉)

「う〜ん、やる気、満々…て、感じ?」いや〜、ここに来る人は、みんなそうじゃないかな。業平さんの名歌を意識し、何か触発されて…。「いい歌が、詠めるんじゃないかって?」

まぁ〜、でも、凡人には、浮かんでこないね…というか、名歌に浸って、詠まれた頃の風景を、思い巡らすだけで、十分かな。「そうだね。」

縁結び イッ〜っとなったら かなわない

無量寿寺 ひともとすすき。

「何? どういうこと?」このススキの葉を、片手で結ぶと、願い事がかなえられるという言い伝えから、縁結びのススキと呼ばれているそうな。

「へぇ〜、そんな内容の願掛け、初めて聞いた。最近の言い伝え??」いやいや、三河名勝図絵…に、載っていると案内板にあるから、江戸時代から人気だったんじゃない?

「なんか、でも、三月だからか、チョンチョンに切ってあって、趣ないね。」そらぁ、解けないほど、すべての葉が結ばれていたら、切るしかないんじゃない。「なるへそね。」

雌雄ある 竹にもいたのか 色男

無量寿寺 業平竹。

「業平竹? 伊勢物語に、何か、関連する話があるの?」物語じゃないみたいだね。「じゃ〜、やっぱり美男子、見た目から?」いやいや。「?」

一節から、多くの枝を出すので、色男に見立ててだと、案内板にあるね。「なるほどね。あちらこちらに、気が移ろって…ってことね。」確かに、背丈のわりに、鬱蒼としているね。

あちこちに 今業平が 腰をかけ

無量寿寺 八橋。

誰もいないのかと思いきや、よくみると、あちこちのベンチに…。「今業平…?」 そう、ニ、三十年前は、ブイブイ言わせてたような、今業平。

「それ、朝の散歩の途中で、休憩しているお爺さんたちね。」 m(_ _)m。「向こうも、きっと、そう、思っているよ。」 おいっ!

感じたら 息吐くように 詠むのかと

無量寿寺 業平像。

何か、イメージと違うね。業平さん。「どこが??」 感じた瞬間に、口にする言葉が、歌になるような人かと思っていたんだけど…。「…、そうだね。この業平さんは、思案しているようだね。」 …でしょ?「か、き、つ、ば、まで出来て、最後の、た、は、何にしょうかとか。」 そう、そう、そんな感じ。

それに、ガッシリしていて、体格もいいし、背も高いし、強そうだし。「野盗などにも襲われないわけだね。」

才愛す 人の思いが 像となり

無量寿寺 業平像。

古今和歌集の仮名序に、ある。

在原業平は、

その心あまりて、ことばたらず。

しぼめる花の色なくて、

にほひ残れるがごとし。

う〜ん、これ、言葉が足りないのかな? 無駄なものを、削ぎ落としきっているかんじで、とても魅力的なんだけどね。しぼめる花も、瑞々しく生きかえるような。「たとえば、好きな歌は?」

月やあらぬ 春や昔の 春ならぬ

わが身ひとつは もとの身にして

「細かいことは、分かんないけど、何か、いいね。」 いいよね。

朗々と 業平の歌 鶯が

在原寺。

ちょっと季節が違うから、杜若は無いけれども、鶯が、鳴いてるね。「杜若の歌を、詠んでいるのかな?」

いやいや、業平の里だから、女の子見つけて、声かけてるんじゃないの?「あながち、間違いじゃないかも…。」??

「鶯は、一夫多妻制だって。」ほ〜、業平さんに、ピッタリだね。

業平の 三種の神器 竹すすき

在原寺。

「ん?」どうしたの?「左にあるのは…?」ススキ、みたいだね。チョンチョンに切ってあるけどね。

「右にあるのは?」竹、みたいだね。鬱蒼としてるけど、きれいに刈り込んであるね。

「先ほど寄った無量寿寺にもあったけど、ススキと竹って、業平さんの、三種の神器なの?」すわぁ〜。

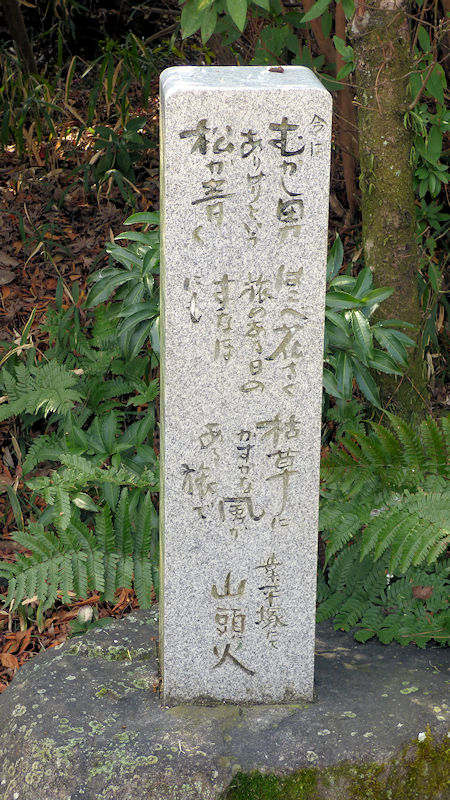

変なのが 次から次へと やってきて

在原寺。 山頭火碑

「へぇ〜、山頭火って…、三河にも、来てるんだ…、中国・四国・九州を放浪した人だとばかり…。ひょっとして…分け入っても 分け入っても 青い山…って、中部地方の高い山々なの? イメージ、変わるけど?」いやいや、あれは、熊本から宮崎あたりかと。

「ここは、名歌の地だから、昔から、多くの歌人・俳人が、訪れただろうけど、お寺さんから見たら、どうだったんだろうね?」う〜ん、次から次へと、なんか、変わった、クセのある人ばっかり来るね…って、感じだったりしてね。

他を押さえ ひとり名所の 浮世絵に

根上がりの松。

「確かに、五十三次名所図会の池鯉鮒の名所として、根の持ち上がった松が描かれているね。」池鯉鮒宿から、ここまで、いろんなものを見てきたけど、広重の心をとらえたのは、この松だったのかな。「東海道から、少しずれてるのにね。」そうだね。ここの道は、鎌倉街道らしいね。

「鎌倉街道といえば、十六夜日記の阿仏尼さんも、通っているよね?」そうだね。「どんな美しい景色が広がっていたって?」ちょうど夕闇の頃に、通っているようだね。暗さに橋も見えずなりぬ…って。「あ、危ないね。」

言い伝え どれだけ重ねば 神様に

業平供養塔(写真は、墓所の碑。供養塔は左の松に隠れてます)。

「業平さんが、神様に?」そう。「美男子の神様?」いやいや。「何? なに?」イボの神様!「何で?」

元々、業平の遺骨の分骨を受けての供養塔とのことであるが、実際は室町時代のものではないかと言われているそうな。イボに関しては、宝篋印塔の笠の窪みに溜まった水を、イボに付けると治ると。

「高貴な方の供養塔…だから…だろうかね。」高貴な方が、身につけていたものとか、信仰の対象にまで昇華したりするからね。「イボなんか、想像できない美男子だからかな?」

落田中 何も浮かばぬ ひとつ松

落田中の一松。

「ここは?」業平さんが、杜若の歌を、実際に詠んだところだって。「えっ! 今までのところは、違ったの?」今までの場所は、名歌を偲んだところ。

…その沢のほとりの 木陰に下りゐて

乾飯食ひけり

その沢に かきつばた

いと おもしろく 咲きたり…

(伊勢物語)

…の木陰が、この松。「へぇ〜、そうなんだ。」どう? 名歌が詠まれた地に立っての感想は?「か、閑静な、住宅地だね。」おいっ!

心配を すれども意外と 明るそで

かきつ姫公園。

落田中の一松があるのが、かきつ姫公園。写真は、その入り口の案内板。「かきつ姫って、都から業平さんを、追いかけてきた姫君だよね?」

意外と…と言うより、すごく明るくて、元気そうだよね。「まぁ、都から来るぐらいだからね。」こちらのキャラでのお話はないのかな?「と、言うと?」

逢妻川で、巡り会った時に、業平さん一首、姫さま一首。別れぎわにも、業平さん一首、姫さま一首。姫さまは、辛い気持ちを、和泉式部ばりに歌へと昇華させて、一首。

「なるへそね。設定は、イイかもね。」実は、こう言う話も、伝わってました…って、今からでも、作ってくれないかな。「それ、誰にお願いしてるの?」近所の最長寿のおばあさん。「…言ったもの勝ち?」

郵便を 馬より早く お届けし

かきつ姫公園 郵便ポスト。

「これは…、郵便局のキャラクター?」いやいや、知立市のキャラクターだね。ちりゅっぴ。

「馬のパーカー着てるのは、郵便を早く配達するんじゃなくて、池鯉鮒の馬市から?」そのようだね。

「杜若は、馬市に、負けちゃった?」いや、馬の頭、見て。「おっ、杜若!」それに、肩からさげてるのは、ありゃ〜、あんまき…じゃない?「色々…、詰め込んで来るねぇ〜、商工観光係さん。」

清々し 鳥居に一礼 見上げれば

御鍬神社。

「見上げれば…って、どうしたの?」なんか、スッキリしてない?

「そう言われれば…、真ん中、縦の柱が無いね。」よく、神社名とかの額がついてるところだね。

「それに…。」それに? 「二本目の横の柱、両側の縦の柱を、突き抜けてないよね。」

よく見ると、確かに、そうだね。これは、神明鳥居と言うらしいね。伊勢神宮と同じ形らしい。「お伊勢さんも、そうだった?」…みたいだね。鳥居って、どこも同じ形かと、思ってたよね。「今までも、見落としてるだけ、気がついてないだけかもね。」

並木道 緑の松にも ハナがあり

安城市今本町石田。

このあたり、ポツポツ、並木が残っていて、嬉しいね。「イイね。でも、この松の木は、特にイイね。」

そうだね。我々一般人が並んでいる中に、一人だけスターがいるみたいだね。ハナがあるね。

見通せば ずうっとずっと 並木道

安城市今本町。

いいね。ゆるいカーブを過ぎると、ずっと並木道が続いているのが見えるね。「いいね。どこまでも、続いてくれたら、イイんだけどね。」

古そうな 古民家よりも 並木道

安城市今本町。

「並木道、すぐに、終わっちゃったね。」残念だけど、昔の集落に入ったのなら、一旦、途切れているだけかもね。「お〜、期待して、すすみましょうか。」

手のひらが 上向くだけで 大声援

濱碇碑。

「おっ! お相撲さんだね。」道路に、せりださんばかりに、立ってるね。「観客席のベンチもあるよ。」それは、たぶん、バス停のベンチ!「m(_ _)m。」

だいぶ、スス汚れているけど…。「けど?」イイね。左の手のひらが、上向いてるね。「??」これから、土俵入りかな、片足を高く上げると同時に、まわりの観客から…よいしょっ!…の、掛け声。「うんうん、聞こえてきそうだね。」濱碇っ‼︎

卒業の 記念もやがて 大樹へと

安城北部小学校記念樹。

「あれっ? めちゃ小さいと言うか、若い木もあるね? まだ、苗木?」旧街道の松並木…だから、古い木ばかりだと思っていたけど…。「植え替え…とか、されて、長い目で見て、並木道が同じ姿で、保たれているんだね。」

すごいね。しかも、案内板には…、

記念植樹

安城市立安城北部小学校

第114回卒業 6年4組

未来のあなたへ I love you.

令和5年3月20日

…って、あるね。「イイね、いいね。卒業記念で、旧街道の並木道に植樹ねぇ。」

立派に成長して、大樹になってほしいね。「子供たちも、同様にね。未来のあなたへ…だね。」

3月20日ってのもイイね。「??」今日は、令和5年3月10日。「なんと!今いる、この現実世界は、実は、過去なの? まぁ、旅人さんには、過去が似合ってるよ。」おいっ!

新しく 作ったものにも 神宿り

明治川神社。

「明治川って?」明治用水のことだね。江戸時代1822年に測量を開始して、明治時代1880年に完成した用水路。総延長430キロ、東京ドーム1200個分くらいの灌漑面積だね。「すごいんだね。」

いや〜、神社があると言うのが、驚きだね。「明治用水の神様?」そうだね。実際は、水の神様と、用水建設に関わった功労者の方四名も合わせて祀られているそうな。「なるほど。迷信的なことからじゃなくて、感謝を込めてお祀りされているんだね。」立派だね。

広大な 荒地が岡崎 二個分に

明治川神社。

「岡崎二個分?」そう。江戸時代で言うと、岡崎五万石。で、明治用水によって、新たに収穫できるようになった量は、石高に直すと、十万石の相当するそうな。

「なるほど、岡崎二個分。すごいね。」

水田が 見渡す限り 広がって

明治川神社。

「水が、スッカラカンに干上がった池に、石の造形物。何だろね?」案内板には、田植え…と、あるね。

「なるほど、なるほど、笠をかぶって、腰を前にかがめて…。」お〜、見えてくる。水田だね。見渡す限り、水で満たされているね。青空も、写っているね。「イイね。この造形物。」

諸人が 頭を下げて 腰かがめ

永安寺。

「本堂は、ここを、まっすぐ、行くの…かな?」そのようだね。

このお寺…と言うよりも、入口にある、この松の全容が、つかめてなくて、よくわからないけど、とりあえず、体をかがめながら、進むしか無いようだね。

「なんか、ても、イイね。何か、教えが、隠されているようで。」まぁ、何人たりとても、頭をたれて、進まなきゃ行けないからね。「武士であっても、幕府の役人であっても、大名、果ては、将軍でさえね。」

百姓で あれども村の 将なれば

永安寺。

江戸時代の初め頃、このあたりの庄屋さんで、柴田助太夫という人がいた。彼は、貧しい村人のために、助郷役の免除を申し出て、刑死したそうな。

村人は、助太夫を祀るためにこの寺を建てたとのこと。この松は、その際に植えられたものか、あるいは、助太夫の屋敷から移されたもので、樹齢は三百年くらい。

「江戸時代の農民は、ホント、理不尽な目にあってるよね。」

八方に 伸びるは枝か 幹なるか

永安寺。

「ホントに、見事だよね。」八方に伸びてるのは、これ、枝じゃなくて、幹だよね。しかし…。「しかし?」

幹の太さと、この木の高さ、いかにも、子供たちにとったら、木登りしてイイよ…って感じじゃない?「でもって、大人に怒られて、延々、助太夫さんの話を聞かされるとか。」

まぁ、そういう子達がいたとしても、身を張ったからの子達の命だから、助太夫さんも松も、よろこんでるんじゃないかな。

並木道 いくら何でも 飛行機は

予科練碑。

「飛行機…って、この辺に、飛行場…、あったの?」そう。岡崎海軍航空隊の飛行場だね。「へぇ〜、全然、岡崎からは、連想できないけど…。じゃ〜、松並木の上を、飛行機が横切ったりしてたの?」

実際の風景は、やっぱり想像できないけどね。滑走路は、ここから北東1.5キロくらいのところで、旧街道と並行にあったようだね。

奉納の 石柱みなで 肩を組み

予科練碑。

「予科練…って?」海軍飛行予科練習生のことで、飛行場のパイロットの教育機関という感じかな。碑には、

自らの若き命を盾として

祖国を守らんと全国より志願し

…

…と、続くね。勇ましい言葉で始まっているけど、16歳から20歳までの…今の私たちの年齢から言うと…子…だからね。「偉いよね。ホント。」いまのこの社会があることに感謝だね。

あと少し 名残の松や 大通り

尾崎の松並木。

「この先からは、国道1号線と、合流だね。」最後の最後、名残の松並木だね。

「でも、池鯉鮒の宿場を出て、1号線とクロスしてから、再び合流するまでの、この区間…。」結構、断続的ではあるけど、松並木が、続いたよね。

「事前に見ている限りでは、池鯉鮒と尾崎の松並木が、部分的にあるものとだけ思っていたけどね。」ざっと7キロくらいの区間だったかな。「楽しかったよね。」

神君の ふるさと包囲の 豊臣勢

標識。

何となく…だけども…。「どうしたの?」このあたりって、神君:徳川家康公の生誕地、岡崎だけど、豊臣の…豊…の字が付く地名が多いよね。

「言われてみれば、そうだね。まさに、この標識も、凄まじいよね。豊田、豊橋、豊川…。あと、西尾が豊尾に名称変更すれば…」おいっ!「これは、なぜ?」すわぁ〜。「おいっ!」

豊田は、自動車産業の町として、トヨタ自動車が由来の名前だね。元は、挙母(ころも)。

豊橋は、豊川に架かる橋、豊橋が由来。元は、吉田。

豊川は…。「豊川が流れていたから?」いやいや、元々、豊川郷というのがあったらしいね。逆に、河の豊川(とよがわ)は、元々吉田を流れているので吉田川、大昔は飽海(あくみ)川だったらしい。住民を潤す豊かな川であってほしいという願いから、豊川に。

「結局、豊の字が多いのは…。」豊臣氏の…。「おいっ!」偶然かな。

東国の 軍に敗るも 東国へ

大友皇子御陵。

「えっ? えっ? どういうこと?」ここは、大友皇子:弘文天皇の御陵。「まさかぁ、壬申の乱で敗れ、大津で自害。首は関ヶ原の大海人皇子のもとへ送られたのち、自害峰の三本杉に葬られたんじゃ…?」

そうだよね。でも…。「でも?」いわれがあるのは、ここだけじゃないんだよね。「ほかにもあるの?」

少し東北に行くと、住まわれていたと言われる館跡の神社、さらに北に行くと大友天神社、近くには大友皇子が開いたというお寺、さらに北の集落にも大友皇子陵とされる古墳がある。

「なんとね…。本当に、落ち延びてこられたのかな…。」だいたい、ここの地名も、岡崎市西大友町だものね。

両雄と 言えども目利きは 小六かな

矢作橋 出合之像。

お〜、ここが、藤吉郎と蜂須賀小六の、出会いの橋。「同じ出会いでも、池鯉鮒宿の業平さんとは、ずいぶん違うね。」あちらは、恋仲の男性と女性。こちらは…。「大人と子ども。」おいっ!

秀吉さ 敵の懐 奥深く

矢作橋 出合之像。

「ん? ひょっとして、小牧長久手の戦いの際の、三河中入り…のこと?」いやいや、この像自体。家康誕生の城の、目と鼻の先まで、攻め立てるとはね。

「そうだね。秀吉さんは、戦さ以外の駆け引きも、うまいからね…って、本人が造ったわけじゃないでしょ!」そうだよね。

「この像は、岡崎市内の会社の社長さんが寄付して、岡崎産の御影石で造られたもの。攻めてきたんじゃなくて、撃って出たってところ。」人は、出身地じゃなくて、過ごした土地が育てるものだから、二人とも、岡崎の人っていえるのかな。

町あれど 川もあれども 日本一

矢作橋。

「日本一?」そう、日本一の長い橋…だったそうだよ。「ホントに??」

まぁ、日本全国、岡崎よりも大きな町もあるし、矢作川よりも大きな川もあるけれど、橋は、ここが、日本一。

「そうか…、江戸時代は、川といえば、渡しが多かったからね。」江戸時代は、350メートルくらいの長さだったようだね。

カーブする 様が浮世絵 思わせて

矢作橋。

「イイね。このカーブ。」橋は、もちろん新しいけど、このカーブが、美しいね。歌川広重の東海道五十三次:岡崎の矢作橋は、大きく膨らんでいるけど、それを思わせるね。「でも、何で、カーブさせてるの? デザイン的な狙い?」

いやいや、ただ単に、古い橋の掛け替えの際、橋の袂は同じだから、旧の橋を避ける形で膨らませただけじゃないの?「なるほど。と言うことは、次に掛け替えたら、真っ直ぐな橋になるのかな?」ちょっと、面白くないかもね。

浮世絵の 時からお城 引っ越して

矢作橋。

「そうなの?」広重の浮世絵では、橋の左手:上流側にお城が描かれていたので、そちらばかり見ていたんだけど、実際には右側にあるね。

「やっぱり、引っ越した?」そんなわけ、ないでしょ!「そのままの風景を描いているんじゃないんだね。」まぁ、当たり前と言えば、そうだけどね。

2023.03.10.:

名鉄知立駅から愛知環状鉄道中岡崎駅まで、てくてく。

宿場リスト

池鯉鮒 > 岡崎1 | 岡崎 > 岡崎