>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

岡崎 > 岡崎

家康も これで天下を とったのか

八丁味噌蔵。

「それ、本当?」健康で、長生きの秘訣…とか。「それ、単に、質素な食生活をしてたからとか?」いやいや、江戸へ国替えになった時も、わざわざ、岡崎から取り寄せていたくらい、好んでいたらしいね。

しかも、忍耐強さも、ここからきたとか。「どう言うこと?」八丁味噌は、二夏二冬の間、忍耐強く熟成させるらしいね。「い、家康さん、ここで、働いていたの?」

皇国無比 ライバル近所 脚元で

八丁味噌 太田商店。

いや〜、イイ味、出してるね。「お味噌?」いやいや、看板。「そっちかい!」

表現も、イイね、と言うか、大層、と言うか、大上段から言ってるよね…皇国無比。「皇国…日本国内では、比べるものなきってことだね。」う〜ん…。「何か疑問でも?」日本国内とか広範囲じゃなくても、老舗二軒のうちのもう一軒:お向かいのカクキューさんと比べてどうかなって?「じゃ〜、町内無比? m(_ _)m。」

命がけ 非常の土地の 常食に

八丁味噌。

「命がけ? 非常の…?」そう、戦場に持って行ったり、八千メートルの登山隊が持って行ったり、南極観測隊が持って行ったり…。「…と言うことは、」名古屋メシの名古屋は、常在戦場? m(_ _)m。

手形から 異次元移動 聖地かな

純情きらり手形の道。

手形があるね…宮崎あおい! 純情きらり! 朝の連ドラだよね。「ここ、聖地? 出演者の手形を取っての聖地巡り? なかなか、考えるね。」

手形からドラマの世界に、入り込むと言うかんじかな?「ドラマの世界に、ワープできそう…って、ドラマ、見てた?」 見てない!「おいっ‼︎」

手を見れば どんな仕事の 人なのか

純情きらり手形の道。

「朝の連ドラって、いろんな才能を持った女性が、いろんな職業で活躍するけど、純情きらりの主役の職業は、分かる?」 う〜ん…、見てないからね…、味噌の仕込み職人!

「それ、この場所からの連想でしょ!」 う〜ん、この手形からすると…、この指の短さからすると…。ピアニストでないことだけは…。「それ、知ってて言ってるでしょ!」 m(_ _)m。

十八年 何年前かな 何してた

朝ドラ記念碑。

「平成 十八年と言うと…。」 いまから、十七年前だね。生まれた赤ちゃんが、高校卒業だね。「恐ろしいね。まったく、覚えてないね。」

でも、むかしは、どうでもいいんじゃない? 要は、いま、そして将来だね。「十七年後…、まだ岡崎市内を、さまよっていたりしてね。」 おいっ!

石積みや 大きな城から お味噌まで

朝ドラ記念碑。

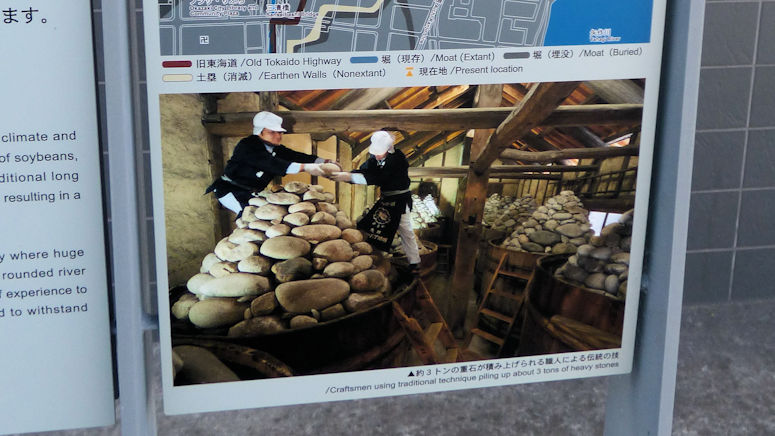

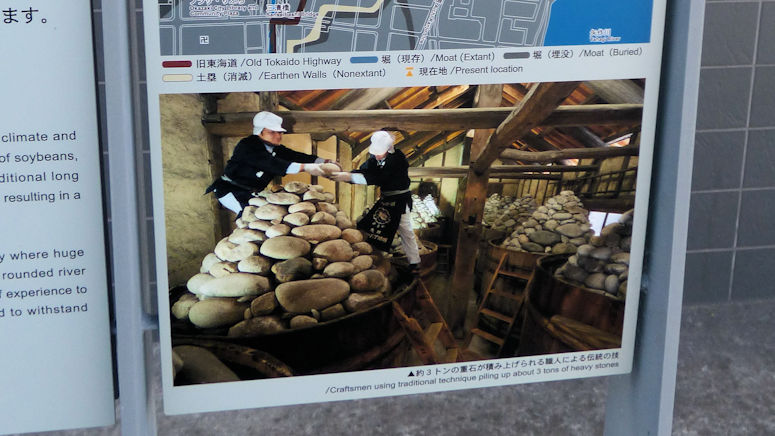

「これって…、お城の石垣を積んでいるんじゃなくて…。」 味噌の仕込み桶の上の石積み…のようだね。「信長配下で活躍した穴太衆の子孫の人、ここにいたんだね。」 たぶん、違う!

一本の木桶に、八丁味噌を約六トン仕込み、その上

、約三トン、数にして三百五十個の重石を、積み上げるそうだね。「これは、人工の加工された重り?」 いやいや、矢作川の上流から運び入れた自然石らしいね。熟練の職人さんが積み上げるから、地震なんかがあっても、くずれないそうだよ。「やっぱり、穴太衆の子孫?」 絶対に、違う‼︎

この角も カウントするのか 石碑あり

岡崎二十七曲り。

「でた〜。岡崎城下二十七曲り。」 八帖村…と、あるね。「ここが、二十七曲りの、最初の曲がり角?」 いや〜、違うんじゃない? 今、中岡崎の駅から来たから、ここ、曲がり角だけど、東海道自体は、真っ直ぐだもんね。「謎だね。」

だいたい、歩くコースの下調べの時も、2週間くらい、何度数えても、二十七にならなかったもんね。「はは〜ん、これは、敵を欺く罠かも?」 何を言ってるの? 「小牧長久手の戦いで、三河中入りに出陣した池田恒興と森長可が、岡崎城下の地図を見て、いくら数えても二十七曲りにならず、何度も数え直している間に、徳川勢に捕捉されてしまったとか?」 あ〜、なるほど、それで…って、二十七曲りができたのは、それより後! 「m(_ _)m。」

生活路 角を曲がれば 城内に

岡崎城。

「えっ? この景色から、すぐ城内なの?」 そう。すぐそこを右に曲がって、150メートルほど、町屋の間を進んで、堀に架かる小橋を渡れば、もう、城内!

「大手門なの?」 いやいや、勝手口。 「か、勝手?」 搦手…かな? 要するに、大手門の反対側。

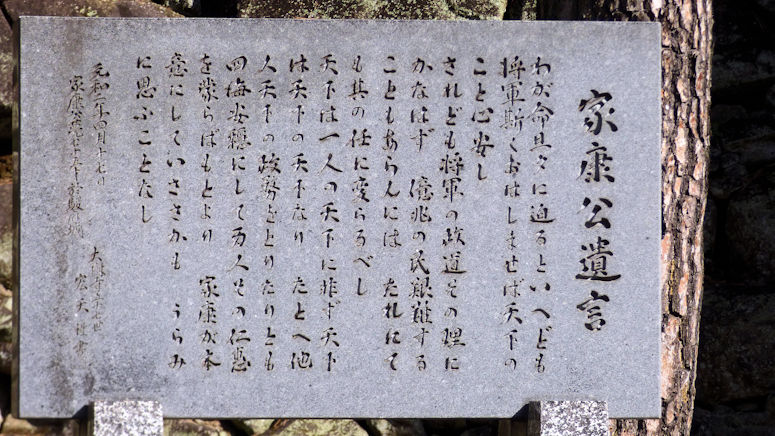

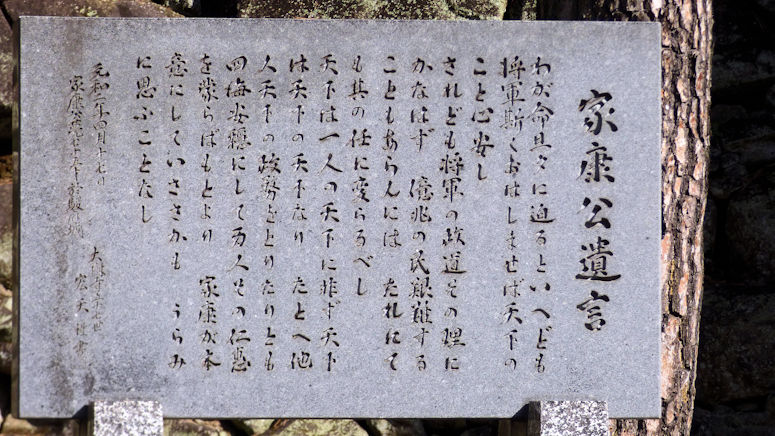

この時代 こういうことを 言う人は

岡崎城 遺言碑。

「これは、家康公の遺言?」 …の、ようだね。

天下は一人の天下に非ず

天下は天下の天下なり

「カッコいいね。」 天下は君主一人のものじゃなく、天下万民みんなのもの。さらに、他人が天下の政務を摂っても、世の中が安寧で、万民が支持するのであれば、家康の本意であり、少しも恨みには思わない…と。「でも…。」 でも?

三百年 続きし義民の 屍や

岡崎城 遺言碑。

「でも、これ、天下人だから、言えることだよね?」 そうだね。外様大名が、遺言で、もし将軍家が悪政を敷き、一揆が頻発するならば、謀反を起こして天下を取るべし…とは、言えないよね。「うん、即、アウトでしょうね。」

重いもの 好む贔屓が 背負うのは

岡崎城 遺訓碑。

「お〜、これは…。」 池鯉鮒の陶器屋さんにあったね。「あった。あった。」 九十うん歳のご主人が、額に入れて飾っておられたね。

「ちょっと失礼かもしれないけれど、贔屓が乗せてると、自分のこと言ってるみたいで、なんか変なことない?」 なるほど、まぁ、人生の大先輩が語られる方が、重みはあるよね。

お茶の間の 平八郎とは ちと違い

本多忠勝看板。

「お〜、かっこいいね。本多忠勝…だね。どうする家康の山田……、裕貴………、なんか…………、違う??」 どうも、違うみたいだね。岡崎観光伝道師の、東海オンエアの、りょうさんだね。

「観光伝道師?」 そう、まぁ、よく言う観光大使と同じだと思うけど。「なんか、伝道師って、大使より、十倍くらい、強そうだね。」

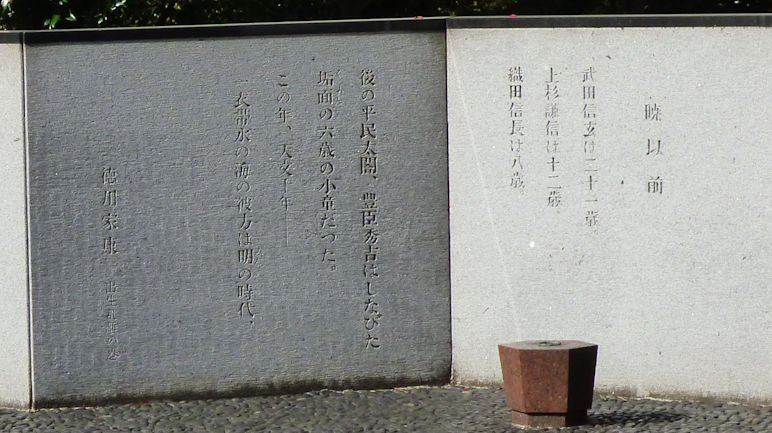

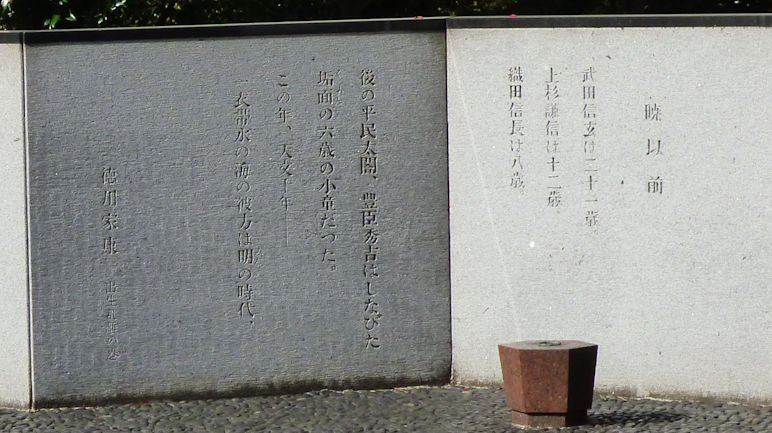

戦国の 強者どもも 子供から

岡崎城 屏風。

「この、屏風みたいなのは、何だろね?」 何だろね。何が書いてあるのかね。え〜っと…。

武田信玄は二十一歳

上杉謙信は十二歳

織田信長は八歳

豊臣秀吉は六歳の小童だった

やっぱりね。「何が?」 信玄だけ、子供時代が、無かったんだね。 「それ、違うでしょ!」

数百年 強者どもは 納得し

岡崎城 屏風。

この屏風、山岡荘八の歴史小説、徳川家康に、書かれてあったものなのかな…たぶん。「あの、二十六巻ある長編小説?」

「読んだことあるの?」 大昔に、読んだことあるね。長編だけど、読み出したら、次々読みたくなるから、あっという間に読み終えたかな。「やはり、徳川家康は、すごい人生を送っているんだね。」

小説が出た時、社会的には、経営者必読の書って感じでもてはやされ、講談社の書籍売り上げの11パーセントを占めるくらいのベストセラーになったようだね。

「じゃ〜今年の大河も、経営者必見の…?」 う〜ん、そうでもないような…。ネットのコメント見てたら、結構、ボロクソに書かれているね。「ということは、山岡荘八さんが、すごかったってこと?」 戦争中、従軍作家として、散っていったたくさんの兵隊さんたちに取材したから、その兵隊さんたちらの生き様が、姿を変えて小説に登場してるんじゃない? 「なるほどね。」

荒魂と 和魂合わせて ご利益は

岡崎城 龍城神社。

「荒魂と、和魂? ご祭神は、どなたなの?」 徳川家康公と、本多忠勝公。「えっ? 主君と、家臣が、並んで祀られているの?」

そうだね。それよりも、この二人、理想的な主従の組み合わせとも言えるが、個々の人間としてみると、まったく逆の人みたいな気もするね。

「つねに、忍耐の人…と、生涯の合戦でかすり傷ひとつ負わなかった人…。」 でも、ご利益は、何でも来い…なんじゃないかな。

天下無双 天守閣をも 従えて

岡崎城。

「それ、逆でしょ! でも、かっこいいね。」 本多忠勝と、ふるっていた愛槍:蜻蛉切りとが一体となって、天守の前で仁王立ちしているように見えるね。名付けて、蜻蛉切りの松だね。「誰が、いつ、名付けたの?」 拙者が、三分前に。「おいっ!」

狛犬さん さっきは姿勢が まっすぐで

岡崎城 龍城神社 狛犬。

なんかさぁ、狛犬さん、動いてない? 「どこの狛犬さん?」 松の根元!

本殿拝む前に見た時は、水平垂直に設置してあったと思うんだけど、今、見たら、松の木と…。「シンクロしているね。」 でしょ。「お茶目な狛犬さん?」 う〜ん、ひょっとして、忠勝さんの愛馬、三国黒? 「かもね。」

近づけば 近づくほどに 姿消え

岡崎城。

「う〜ん、お城が、見えるような、見えないような…。」 矢作橋を渡った時は、結構探したけど、お城、ハッキリ見えていたのにね。

「なんか、秀吉さんの小田原攻めの、木を切る前の一夜城みたいだね。」 そう見れなくもないか。

大手門 天守閣より 貫禄が

岡崎城 大手門。

「おぉ〜、かっこいいね。」 大きいね。天守閣よりも、貫禄あるね。「おいっ!」

この大手門は、三十年くらい前に再建されたみたいだね。「これが無かったら、お城全体が、ぼやけてしまうような印象を受けるね。」

ただし、元々の大手門は、ここより北東に二百メートルほど、街中にあったようだね。「そうなんだ。今より、ひとまわりも、ふたまわりも、広かったんだね。」

もう少し ゆっくりしようと 思いきや

岡崎城 時計台。

「この時計台、面によって、時刻が違うよ!」 バ、バスの集合時間が…。「どこの団体旅行なの?」 m(_ _)m。

台の足元に、調整中…って、あるね。これ、時刻が合ってないんじゃ、カラクリも動かないのかな? 「あっ、これ、カラクリ時計なの?」

時計面が、跳ね上がって、能舞台となり、人形が舞うそうだよ。「能の舞? 人間、五十年、下天のうちを…。」 それ、信長さんでしょ! 幸若舞だし。

先ほどの 遺訓遺言 あなたですか

岡崎城 家康像。

神君、家康公。 「貫禄…あるね。さすがわ、天下人だね。」 う〜ん、この人がトップなら、そら〜、関ヶ原でも、何でも、ついて行く気するよね。

「先ほどの遺訓も、今、放送しているテレビのイメージじゃ、は〜?って感じだけど…。」 この像の人が残したとなると、重みが増すね。「人は、見かけによるね。笑。」

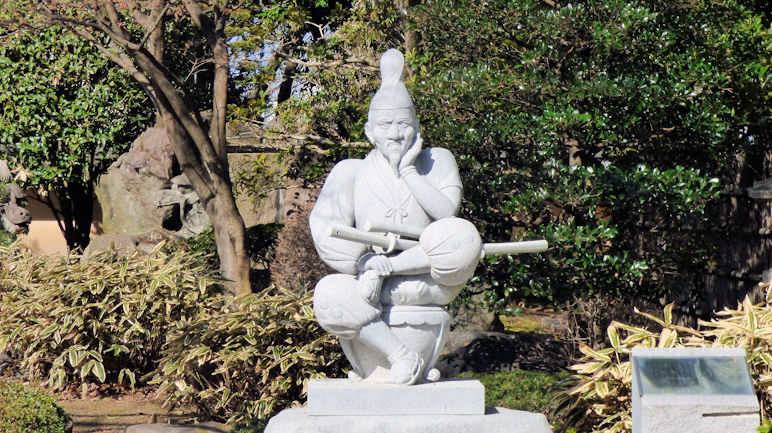

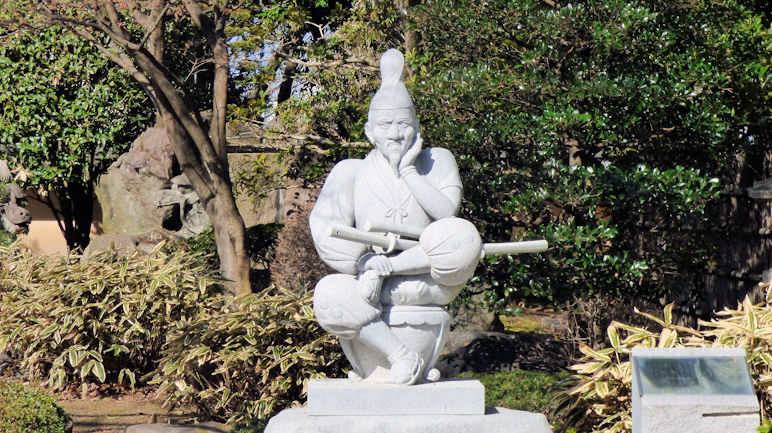

走るより じっと待つこと 多かりて

岡崎 松平元康像。

「こちらは? 埴輪の…、古代の武人?」 そう…、いやいや、松平元康…若かりし日の、徳川家康公だね。「さっきの像と、同一人物だとは、思えないね。」

歌舞伎者 負けじと南蛮 衣装着て

岡崎城 小瀧翁像。

「おお〜。これは、珍しい! 南蛮衣装に身を包んだ神君徳川家康公!」 おいおい! 南蛮衣装かもしれないけど、スーツにネクタイ、どう見ても、現代人でしょ! 「m(_ _)m。」

この方は、小瀧(おだき)喜七郎翁。四代目の岡崎市長さんだそうな。「そうなんだ。」 岡崎城を含む、この岡崎公園の改築・改修に力を注がれ、定期的に公園を巡回して、一木一草の手入れにまで、気を配られたことから、公園市長…と、呼ばれていたそうな。「ニックネームで呼ばれていたなんて、市民から愛されていたのかな?」

戦かな 法螺貝の音 鳴り響き

岡崎城 ブロー清掃。

「しゅ…、出陣の合図?」 公園清掃の、ブローの音‼︎ 「m(_ _)m。」

朝早くから、ご苦労さまです。

幼と老 どちらに座るも しんどそう

岡崎城 出世ベンチ。

「これは…、また…、凝ってるね。」 幼い頃の家康公:竹千代くんと、天下人の家康公それぞれ、ベンチ中央に置き、二人で挟んで腰掛けて記念撮影なんだね。

「なんかでも、緊張するね。」 どうして? 「竹千代くんと座ったら、まだまだ延々と続く人質生活に対して元気づけの言葉をかけなきゃいけないし、もう片方は、たぬきオヤジでしょ。」 言うね。

たしかに、今なら、インスタ映えだけで気軽に撮影してお終いだけど、AI搭載になでて、喋らなきゃいけなくなったら、誰も座らないかとね。

これ以上 近づいちゃダメと 本能が

岡崎城 本多平八郎像。

「なっげ〜槍だね。」 確かに長いけど、長さは戦国時代、当時の標準的な長さらしい。「そうなんだ。槍の使い手だから、とびきり長いのかと。意外だね。」 しかも、歳とってからは、身体能力に合わせて、90センチほど短くしたそうな。

「ホントなの? 槍は長い方が有利と思ってたけど…。」 自分の実力を正確に自覚して、慢心が無いところが強さの秘密なんだろうかね。「でも、短くしたのは、天下三名槍のひとつ、蜻蛉切りでしょ?」

そう。本多忠勝が、立てて持っていた槍に、止まったトンボが、真っ二つに切れたことから、この名前が付いたそうな。「すごいね。触れると、切れる?」

しかし、強そうだね。本多忠勝。ひとりでこの城を守り、ひとりでこの城を背負ってる感があるね。

自戒する ためにある像 白日に

岡崎城 しかめ像。

「この像、この構図は、知ってる、見たことある。三方ヶ原の戦いで、徳川家康が武田信玄にボロ負けした際、自分への戒めとして、その時の姿を描かせて、座右に置き、戒めとしたものだよね。」

そう。普通、一般人というか、サラリーマンだと、大失敗したり、痛い目に遭ったら、とにかく忘れようとするものだけどね。「神君の場合は、それを座右に置いて、忘れまいとした。さすがわ、天下人になる器だよね。」

しかも、そのエピソード自体に、感心する人が多く、どんどん有名になり、神君の人格をも、より大きくすることになったのかと思うね。「まったく、同感。」

でも…。「え〜っ、こ、こんなに、感心する話なのに、でも…って、何か不都合でも?」

神君の お姿なれば ありがたし

岡崎城 しかめ像。

神君家康公のしかめっつらの元々の絵、それは…、十代将軍の頃、紀州藩から尾張藩に輿入れしたお姫様の持ち物だったようだね。「なして、紀州のお姫様が持ってるの? しかも、嫁入り道具?」

どうしてだろうね。「嫁入り道具ってことは、おめでたい絵?」 嫁入り道具としての、この絵の名前は、東照宮尊影。

「確かに、神君の絵だから、めでたいを通り越して、尊い絵ではあるけどね。」 どうも、当初は、ボロ負けの戦の絵では、なかったみたいだね。「これが尊いポーズ?」 見方によったら、弥勒菩薩の半跏思惟像と同じポーズのようでもある。「なるへそ。」 しかも、風俗的にみたら、平安・鎌倉時代あたりと思われる衣装で、マイルドに表現されている。「ふ〜ん、でも、いつから、しかめっつらの絵に変わったの?」

絵は一次 資料を超えて ものを言い

岡崎城 しかめ像。

江戸時代に嫁入り道具だった東照宮尊影が、明治になると尾張家の宝物が整理されていく過程で、戦さ装束っぽいことから、長篠戦役像…となり…。「み、三方ヶ原じゃなかったの?」

明治末になると、しかめっつらの表情から、長篠敗戦時の苦境を…。「な、長篠って、負けてたの?」

…苦境を忘れんがために描かれたと、尾張初代藩主義直公が言ってたという話が付加され…。「尾張初代藩主が言ってたって、途中で紀州の姫様が持ってきたんでしょ?」

そして、昭和も十年を過ぎると、三方ヶ原の敗戦時に…と、何事も無かったかのように、言い切られるようになった。「そっちを直すんかい!」

まぁ、エピソードの内容が、あまりにも説得力があるので、世間に広く知られ、さらに、感銘をよぶこととなった。「絵とエピソードよりも、絵の歴史の方が、すごいね。」

神君に 朝から何度 お会いして

岡崎城 北側公園。

「またまた、神君の像だね。」 竹千代くんだね。ここは、城内、岡崎公園の案内板の横に、軍配持って立ってるけど…。「幼少の頃から、仕切り屋だったの?」 おいっ!

鬼さんや どちらを向いて 戦うの

岡崎城 水野忠善公の話。

岡崎藩は、四代続いた本多家あと、水野忠善公が、入ってきた。「水野氏と言えば、神君家康公のお母さん、於大の方の実家?」 そう。忠善公は、二代将軍秀忠公とは又従兄弟になるんだと思う。

「プライド、高そうだね。」 その通り、敵の侵入に備えて、軍備増強に努めたとか。「敵って、もう、豊臣家も滅んでいるでしょ!」 いやいや、仮想していた敵は、尾張徳川家! 「ご、御三家筆頭の家に対して?」

しかも、官位が大監物だったことから、鬼監物と呼ばれていたそうな。「敵から?」 いやいや…。「尾張藩から?」 いやいや…、領民から? 「なして?」 厳しい増税政策に苦しめられたから。「かわいそうな岡崎…。」

見返りは なくて無理を 言うだけの

岡崎藩 水野忠之公の話。

岡崎水野家四代目は、水野忠之公。「どんな人?」 そうだね。見た目は石立鉄男。「えっ? そんなに似てるの? 肖像画とかが、残っているの?」 大河ドラマの吉宗…で、石立さんが演じていたから。「おいっ!」

八代将軍吉宗公の享保の改革、これは、水野忠之公が、老中に、なると同時に始まったと、言えるんじゃないかな。「そうなんだ。」 幕閣のトップだね。将軍のため、無理を通して、矢面に立って、改革を実行していったようだね。

「やっぱり、評判は、悪かったりして…?」 天領の年貢比率四公六民を五公五民に。「そりゃ〜、許せないね。」 幕府の財政は良くなったが、民の不満は爆発だね。この頃から、一揆も増えていく。

当時流行った落書きに…、無理で人をこまらせる物、生酔と水野和泉守…と、詠まれたそうな。「出来の良い殿様でも、困るもんだね。」

鬼さんも 六代経つと ふにゃふにゃに

岡崎城 水野忠辰公の話。

鬼監物から六代目、享保の改革を推し進めた 水野忠之公の孫が忠辰公。幼い頃から聡明であり、自ら質素倹約に努め、下級武士からも人材を登用して藩政改革を行い、財政を豊かにしていったが…。「…が?」

重臣、老人たちの反抗にあい…。「それを、抑えられなかった?」 う〜ん、と言うよりも、最初から一緒に事にあたってなかったんじゃないかと…。「一人で、突っ走っていた?」 じゃないかな…。

年賀の会では、みんながボイコット。「ウソ? 武士の世の中でしょ? 本当なら、全員切腹ものでしょ!」 ついに自暴自棄、乱れた生活を送ることとなり、改革派の人も離れていき、ついには、無理やり隠居させられ、座敷牢に閉じ込められ、若くして亡くなった。「ちょっと、かわいそうでもあるね。」

でもね、岡崎に初めて入ったのが18歳だからね。その年で、千人を超える従業員を擁する企業のトップとして、自ら改革にあたったのだから、色々と足りないところが多かったんじゃないかな。「現代の企業経営に例えると、急に頼りなく感じてしまうね。」

新田から 勧請するも 根は三河

新田白山神社 御神木。

「でっかいね。」 樹齢六百年以上と、案内板にはあるね。「…ということは…。」 そう。家康公が、生きていた時代からあったってことだね。「家康公を、直接、見ているんだね。まさに、御神木だね。」 でも…。「でも?」

御神木よりも、神社の方が若いみたいだね。「そうなの?」 この神社は、家康公が、上野の国の新田の庄から勧請されたそうだ。

「上州新田と言えば、徳川家康公のご先祖だよね?」 系図上はね。「系図上?」 系図の信頼性を高める上での、勧請だったのかな? 実際の血は、この御神木同様、三河なんだろうけどね。「大人の事情?」

見返せば どこの公園 だったかな

八帖歩道橋。

「ここは、どこの公園?」 公園じゃなくて、歩道橋の上だね。「…って、ひょっとして、交差点の上?」 そう、右折レーンを含めると、東行き6レーン、西行き5レーンの国道1号線と、7レーンの国道248号線の交差点だね。

「なんか、よく見る、ロの字形の歩道橋じゃないの?」 違い鷹の羽…形かな。「何で、家紋で、たとえるの?」 う〜ん、十字手裏剣…形? 「あんた…、忍び?」 お、お花の形? 「無理せんでいい!」

いや〜、でも、登ってみたくなる歩道橋は、初めてかもね。ストレスを、感じさせないね。いいかもね。

こりゃいくつ 曲がったことに なるのかな

岡崎二十七曲り。

お〜、久々の…二十七曲りの碑。「忘れてたでしょ!」 ギクッ!

まぁ、途中で、岡崎城内をウロウロしたからね。もう、いくつ曲ったか、分からなくなっちゃったよ。

いろはのわ 指折り数え もう半分?

岡崎二十七曲り。

「見て、見て‼︎ なんか、新しいタイプの案内板だね。」 地図メインで分かりやすいね。

「ところで、左上…、岡崎の頭に付いてる…丸囲みの…わ…って、なに?」 すわぁ〜、なんだろうね。

振り返り みおとしてたか 道しるべ

岡崎二十七曲り。

「またまた、新しいタイプの案内板だね。」 統一されてないのかな? 「市長さんが変わるたびに、変わっていたりしてね。」 おいっ! 「m(_ _)m。」

今度は、丸囲みの…を…だね。この先は、丸囲みの…る…って、書いてあるね。 「さっきが、丸囲みの…わ…だったから…。」 いろは…の順に、曲がり角に、番号が振ってあるみたいだね。 「なるへそ。」

満開や 花より先に 子等の声

三清橋。

橋の欄干に咲く花に誘われて、小鳥のさえずり…、いや…、天使たちの声…、と…思いきや…。「思いきや?」 河川敷を行く、小学生たちの声。「いいね。いい情景だね。」 三河弁で、何しゃべってるのか、分からなかったけど…。「おいっ! 持ち上げといて、落とすなっ!」 m(_ _)m。

でも、いいね。この河川敷。よく見たら、すごく整備されているようでいて、川辺も歩道も、ごくごく自然な感じにしてあるね。「確かに、街の中を流れるこれくらいの河川だと、無味乾燥なものが多いと思うんだけどね。ズームしてみたら、都会の中を歩いてるとは思えないね。」

こちらへも 笑顔がうつる 地蔵さま

白山神社下の地蔵尊。

あ〜、いい…お顔を、されているね。「うん。見ただけで、こちらまで笑顔になるね。」 ありがとうございます…だね。

岡崎の 城下で迷子 いたのかな

二十七曲り。

昔の街道は、幅も確保されていて整備されていたから、何もなくても迷わなかったんじゃないかな。

「城下町の通りの数とかは?」 東海道分間延絵図を見ていると、街道の両側に、あっても、一筋か二筋までという感じかな。たぶん、道幅も街道に比べたら、狭かったんじゃないかな。

「まぁ、今のように縦横無尽に通りが交錯していたら、標識無しでは、二十七曲りは無理だろうけどね。」

で、これも、新しいタイプの、標識?

2023.03.10.:

名鉄知立駅から愛知環状鉄道中岡崎駅まで、てくてく。

2023.03.14.:

愛知環状鉄道中岡崎駅から名鉄藤川駅まで、てくてく。

宿場リスト

池鯉鮒 > 岡崎2 | 岡崎 > 藤川