>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

岡崎 > 藤川

戦って ぶち壊すだけの 人でなく

田中吉正公像。

「田中吉正、田中吉正…?」 関ヶ原の家康最後の陣の…。「すぐ前に、本陣を構えていた…。」 石田三成と同郷で…。「三成を捕らえた人! そう、そう、そうだったね。」

田中吉正公は、小田原征伐後に、岡崎を与えられ、以後、関ヶ原の戦いまでの十年間、岡崎の街づくりに情熱を注ぐ。「城造りじゃなくて、街づくり?」

もちろん、お城も整備、さらに、街を囲む堀を巡らせ、低湿地帯の埋め立ても行う。さらに、さらに、城の南を流れる乙川の南を通っていた東海道を、城の北側に引き込み、二十七曲りを設けた。「戦時には、入りにくく、通過しにくく、平時には、通過する人の滞留時間を長くして、商売繁盛に持ってくる?」 そう。大した人だね。

故郷の 面影とうに 無くなりて

田中吉正公像。

徳川家康は、岡崎生まれだけど…。「けれど?」 岡崎の街を生んだのは、田中吉正だと言えるんじゃないかな。「なるほど。」

関ヶ原に向かう家康。

「曲がり角の多い城下じゃのう?」

「二十七曲りと称します。」

「でも、どことなく故郷を忍ばせるな。」

「古いものも、残していますので。」

「ここは、何という城下じゃ?」

「えっ? 岡崎ですが?」

「……。」

…なんてね。m(_ _)m。

街中の 公園にこそ 像があり

田中吉正公像。

「やっぱり、街を作り直した人だからってこと?」 それもあるけど、城下を普請しているときは、毎日見廻って指示を出し、弁当を届けさせて、道端、堀端で飯を食い、民とよく会話したそうな。「何? その名君ぶり? すごいよね。」

秋の米の収穫時も、自ら様子をみてまわり、自分の目で見て、税率も決めたそうな。「お百姓さんからも好かれたとか?」

その代わり…。「その代わり?」 寺社に対しては、すごく厳しかったそうな。「なにゆえに?」 う〜ん、街の再開発で、寺社に移転などを強要したせいじゃないかな。「なるへそね。」

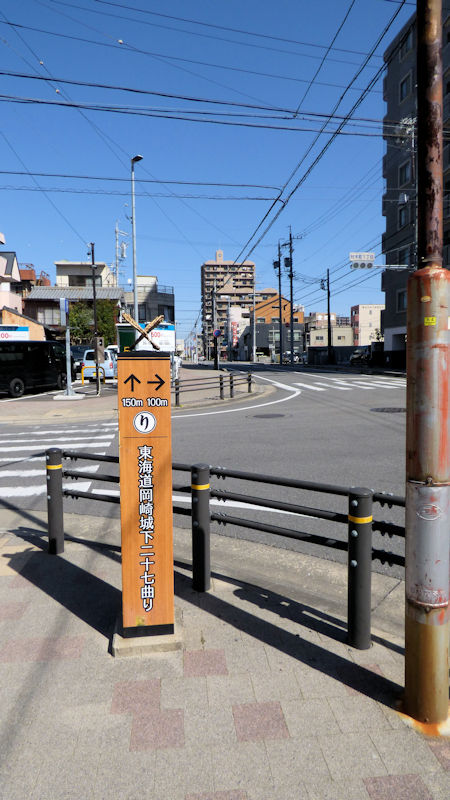

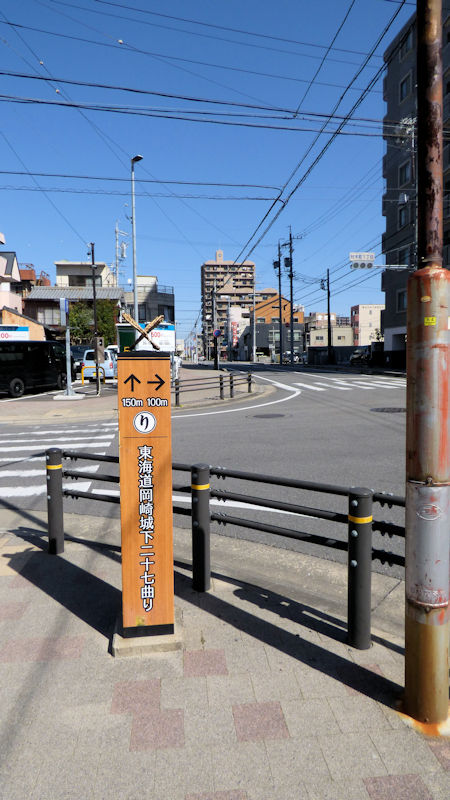

まず左 右に二回で もとの通り

二十七曲り り。

「左に一回、右に二回曲って、この交差点?」 こ、この交差点の通りは…。 「通りは?」 河川敷を小学生が歩いていたのを見た橋…の、通りと同じ。 「真っ直ぐ、来ればよかったね。」 おいっ!

鎌倉も 負けじとばかり 顔を出し

浄瑠璃寺。

「鎌倉…って、鎌倉時代の鎌倉?」 そう。源義経ゆかりの話があるそうな。「神君一色の街ではないんだね。」

義経さんが岡崎、矢作の里で宿をとったとき、浄瑠璃姫が奏でる美しい琴の音が、聞こえてきた。「ほ〜。」

その美しい音色に惹かれて、義経が笛を奏でたことから愛が芽生えた。「美しい情景だね。いいね〜。」

ところが…。「ところが?」

義経に 愛を奏でる 笛があり

浄瑠璃寺。

義経は、鞍馬寺を飛び出して逃亡、奥州平泉の藤原秀衡を訪ねる途中だったので、旅立たねばならなかった。「なんと…。すぐに、別れになるの?」

辛い別れの際に、義経は姫に笛を授けた。「二人の愛が生まれるきっかけとなった笛ね。」 そう、しかも、父:源義朝の形見として、母の常盤御前からもらい、幼い頃より肌身離さず持っていた笛。

「えっ〜、…と、言うことは…。」 ん〜? 「京の五条の橋の上で吹いていたのも、この笛?」 そ、そ、そうじゃないかな…。「それで、弁慶さんと、恋に落ちたのね。」 おいっ!

将来が 見えたとしても なかなかに

浄瑠璃寺。

笛を授かった浄瑠璃姫、でも、義経への想いは、日毎に増すばかり。ついに、悲しみに耐えきれず、川に身を投じてしまった。「なんとね…。」

この浄瑠璃寺は、姫君のお父さんが建てたお寺で、義経と姫の画像が安置されているそうな。

「う〜ん、悲しいけれど…。」 けれど? 「相手が、義経さんじゃね〜。どこまで、辛抱して待っていても、不幸になってたんじゃないかな?」 いや、最後まで我慢してれば、よかったんじゃない? 「えっ〜、平泉?」 いやいや、六盤山。「六盤山?」 チンギスハンが、亡くなったところ。「おいっ!」

もうすでに どっちを向いて いるのやら

二十七曲 と。

この辺に来て、畳み掛けるように、曲げてくるね。「ここの角は、と…だから?」 いろはにほへと…で、七番目の角だよね。「…と、いうことは?」 何となく、いろは順を、逆にたどっている感じだから、あと六つで、スタート地点到着になるね。

「最初に、このスタイルの案内を見たのは、12番目の丸囲みの…を…だったかな。」 27個あるうちの12番目までしか整備されてないことになるね。「十超えたら、誰も数えないだろうとか思ってるのかな。」 おいっ!

次の世の 卵を抱いて いるのかな

籠田公園戦災復興記念碑。

「次の世の…たまご?」 戦災復興之碑だからね。「なるほど、そゆこと。」

岡崎の空襲では、岡崎市の三分の一が消失したそうな。 「かんと。大きな軍需工場とかが、あったの?」

たくさんあった名古屋の大工場の下請け工場の破壊と、国民の戦意を打ち砕くのが目的だったそうな。「それって、ほぼほぼ、何にもない、普通の街を爆撃してるようなものだね。まったく、ひどいね。」

終戦の 一カ月前の 空襲で

籠田公園戦災復興記念碑。

「終戦の一カ月前?」 そう。岡崎の空襲は、昭和20年7月19日から20日にかけて。「なんと…。むちゃくちゃだね。」

確かに、もう、先が見えていると言うのに、毎日のように都市への爆撃、広島と長崎への原爆投下、むちゃくちゃだね。

江戸だけじゃ なく大正も ありにけり

旧商工会議所。

「かっこいい建物だね。」 そうだね。大正六年の建築。旧岡崎銀行の本店だそうな。

「今も、銀行?」 いやいや、戦後は、廃墟になっていたのを商工会議所が使い、老朽化で取り壊しの話が出た時は、岡崎信用金庫が外観を残して内部改造し、資料館として残されているよ。「なんか、当時の精神は、連綿と受け継がれているような気がして、いいね。」

飯盛女 唄に三味線 踊りまで

伝馬町 飯盛女。

「唄に三味線、踊りまで…か、どう?」 まだ、お昼前、十一時前だからね。ドンチャンする気には…。「まぁ、確かに、あまり疲れてもいないし。」

でも、ここは、大先輩の、弥次さん喜多さんに倣って…。「お〜っと…、東海道中膝栗毛の岡崎の記事は?」

二つ先の赤坂の宿で泊まって、ひと騒動。次の日は、早朝に出立して、藤川の宿で、ひと休み。それから、わが岡崎に着いて…。「着いて?」 矢作の橋で、狂歌を一首。「おいっ! 矢作って、岡崎、過ぎてるやん!」 まぁ、我々と似たような時間帯に、通り過ぎたんじゃない?

鉄道の 開業時期の 長ならば

伝馬町 田中吉政公。

「この、岡崎の街、鉄道敷設の時に、街の中心地近くに通すのを嫌ったために、後々、発展しなかった街の、代表例みたいに聞いたことあるけど?」 うん、聞いたことある。「出典は?」 バスのガイドさん! 「おいっ!」 マジなんですが…。

「その時代に、田中吉正公がいたら、どうなっていたかな?」 岡崎二十七駅を造ってたんじゃないかと…。「やり過ぎ!」

でも、実際は…。「実際は?」 岡崎が鉄道を嫌ったっていう根拠になる資料は、まったくないみたいだね。「そうなんだ。」 昭和期には、政治家が無理やり通したとか言うたぐいの話が他の地域でも結構あったけど、一次資料をあたって、そうじゃなかったって例もあるみたいだね。「昔聞いた話は、結構虚構もあったってことね。」

宿場町 宿場だけで ある訳じゃ

伝馬町 助郷。

「助郷って、宿場で、人馬の不足を補うもの?」 そうだね。人足と馬が不足したら補うものだけど…、大変だったみたいだね。「そんなに、大変なの?」

賃金は出ても、市場価格の半額程度。「そら〜、きついね。」 しかも、遠くの村だと、前後も宿場に泊まらなきゃならないと、三日も拘束されることになるね。「賃金は一日分?」

それに、農繁期であっても、関係なし。「一番忙しい時にかりだされたり?」 たまらないね。

来世にて 生まれる時は 助郷の

伝馬町 助郷。

「どういうこと?」 天下農民のうち、生を定助郷各村々に受くる者ほど不幸な人民は、他にあらざるべし…とまで、いわれるほどであったとか。「そ〜んなに、ひどかったの?」

超高速!参勤交代…を、見た時は、大名も大変だと思ったけど、かりだされている人足に比べたら…。「武士なんて、まったく、誰のおかげで、食べていけてるの?って、感じ。腹が立ってくるね。」

不満が募ると、助郷村の範囲も、広がっていったらしい。「まわり回って、不満持つ人、どんどん増えるよね。」

十代将軍のころ、幕府お膝元、武蔵の国の中山道沿いで、助郷の負担増に対する一揆も起こったほど。「そんなことも、あったんだ。」その規模は、二十万人とも。「に、二十万人…。ば、幕府滅亡?」

行列も 見物客も 大人数

伝馬町 朝鮮通信使。

「朝鮮通信使…、街の記憶に残ってるんだね。」 そうだね。大幹線、東海道を行き来する人は、すごい数になるだろうし、大名行列でさえ見慣れたものじゃないかと思うけど、朝鮮通信使は江戸時代270年間通して、たったの12回だからね。「その12回が、記憶に残っているのは、すごくインパクトがあったのかな?」

まぁ、話す言葉も、服装も、まったく違うからね。「一生のうちで、一度か二度? 見逃すわけにはいかないだろうから、やっぱり、結構人が集まったのかな?」

おもてなし お犬さまの 上を行き

伝馬町 お茶壺道中。

「でたぁ〜、悪名高い、お茶壺道中!」 そうだよね。美濃路の稲葉宿では、子供が斬られたという話もあったよね。

「岡崎でも、大変だったのかなぁ?」 案内板によると、通過するだけじゃなかったみたいだね。「泊まったの?」 休憩をしたようだけど、ご馳走屋敷というところに招き、岡崎藩のご家老が出向いて、丁重にもてなしたようだね。「街道筋の藩のご家老は、大変だね。」

音に聞く 平八郎より 強そうな

東岡崎駅前の家康公。

「この方は…、本田平八郎忠勝さん?」 違う、違う。持っているものをよく見て! 「槍じゃなくて、弓と矢、なんだね。」

「弓矢…ということは…、徳川家随一の弓矢の使い手、内藤正成?」 違う、違う、台座の文字を見て!

「厭離穢土欣求浄土…ということは…、大樹寺の登誉上人?」 なんでやねん! 神君家康公でしょ!

「お城の中でも、たくさんの家康公にあったけど、この像が、一番凛々しいね。」 確かに。「試験に出ても分からないし、そもそも家臣でも分からないかも?」 おいっ!

腰掛けて まずはさっぱり 足洗い

伝馬町 旅篭屋。

「あ〜、いいね〜。」 これは、旅篭に到着して、脚を洗ってる情景? 「ホント、気持ちよさそうだね。」

岡崎は、本陣、脇本陣は別として、旅篭が、百十二軒、東海道五拾三次中、三番目の規模を誇る宿場だったようだね。

東から 西から集う 文化人

伝馬町 市隠亭。

市隠亭は、伝馬町の塩商人:国分次郎左衛門が屋敷内に造った書斎。ここに、旅行者など多くの文化人の交流が生まれたそうな。

超有名な人が立ち寄って…とかじゃなくて、ここで触発され大きくなった人も多かったんではと思えね。

その中には、岡崎生まれで民俗学の先駆者:菅江真澄もいたとか。「どんな人?」 本草学や写生などを学んでおり、信濃、越後から、出羽、陸奥、蝦夷地を旅して、膨大な紀行、随筆、素描を残したそうな。「う〜ん、旅に生きる…いいね。」でも、なんか、残さないとね?「役に立つものをね。」おいっ!

一里塚 ええ木を榎と 聞き違え

伝馬町 一里塚。

「なに? これ? 旅人さんの話?」 いやいや、神君家康公が、街道整備の総監督の大久保長安に、一里塚には、ええ木を植えよ…と、言ったのを、えのき…と、聞き違えて、榎を植えていったとか。

「それ、ホンマかいな?」 そのせいで、一里塚には、榎が一番多いとか。「塚への根づきが良くて、早く大きくなるからじゃないの?」

侍は お勤め庶民は 娯楽にて

伝馬町 往来手形。

「昔は、往来手形が必要だったんだね。今の感覚じゃ、ちょっと、分かんないね。」 そうかな? パスポートと、同じでしょ! 「国内の話!」 国内でも、埼玉から東京に入る時には…。「それ、翔んで埼玉?」 m(_ _)m。

土下座する くらいならかくれて 昼寝して

伝馬町 作法触れ。

勅使、朝鮮通信使、大名行列等がやってくる時には、宿場全体に町奉行から出迎に関する通達がでたようだね。「見たら、道端によって、土下座しろ…とか?」

もっと、細かいね。「…と言うと?」 道路に盛り砂をする、手桶、箒を出しておく、所定の場所に提灯を掲げる、法螺貝、鐘、太鼓、拍子木は鳴らさない、街道では前日から田畑に下肥を施したり、ゴミを焼いたりしない…などなど。「細かいね。」 迷惑だよね。仕事できないじゃん。

うまそうに 食べるお客が 広告塔

伝馬町 あわ雪茶屋。

当時の岡崎の美味しい食べ物と言えば、あわ雪茶屋で出されていた、淡雪豆腐…だって。「茶屋で出されていたのは、お豆腐だけ?」

ごはん、おしんこ、淡雪豆腐のセットメニューで、十八文、今の値段で五百円弱かな? 「かなり、あっさりした味?」

どうだろ? 淡雪豆腐って言うのは、葛や山芋をベースにした醤油味のあんをかけた、あんかけ豆腐だったようだね。「なんか、お腹空いてきたね。」

御朱印の 中で馬牽く 人がいて

伝馬町 駒牽朱印。

駒牽朱印(こまびきしゅいん)と言うのは、徳川幕府が公用で宿場に常備されている伝馬を使う際の許可証となる朱印状に押される印鑑だね。

「なるほど。でも、よく見ると、権威ある印鑑なのに、文字だけじゃなくて、馬を牽く人物の絵がデザインされてるね。」 なんか、オシャレだね。

東海道 月に三度も 往復と

伝馬町 三度飛脚。

「本当に、毎月三往復もしていたの?」 そのようだね。もちろん、一人の飛脚が、三往復していたんじゃないよ。「そらそうだろうね。」リレー方式で、運んだようだね。

「一番早い便だと、どれくらいの速さでとどいたの?」 幕府公用の便で、江戸と京都を最速三日だね。「早いね〜。」 三度飛脚は?「八日ほどだね。」 それでも、早いね。「旅人さんは、ここまで、どれくらい、かかっているの?」 さぁ〜、もう、分かんないね。

結界に 入ったように 身を正し

随念寺。

「ここは、また、インパクトある、エントランスだね。」 神君家康公が、祖父:清康公とその妹:隋念院の菩提を弔うために建てたとされる。

「祖父の妹さんと同じ名前のお寺なんだね。」 隋念院は、幼い家康の養育にあたり、また、家康が人質になってから岡崎に残った、ただ一人の松平家の血縁者として、領内に対する家康名の発給書は、彼女が出していたのではとも言われているそうな。「実効支配は、今川家臣団だろうけど、名目上の女当主だったのかな?」

よく見れば 城より古そな 公会堂

旧公会堂。

これは、旧額田郡公会堂。大正2年の建築。洋風で、オシャレ、爽やかさを感じさせつつ、よく見れば、ちょっと、はげてたり…。「おいっ!」

で、かたや、お城の方は、昭和34年の建築。見かけは江戸時代、中身は鉄筋コンクリート。「そら〜、お城の方が、新しいわな。」

ちなみに、先ほど通った旧商工会議所:岡崎銀行本店は、大正6年だったよね。「同じ大正でも、全然、印象が異なるね。」 銀行本店は、重厚、信用第一って感じ。

「そういえば、中山道にあった旧愛知郡役所も、ここと似てなかったっけ?」 あちらも、大正時代だったけど、用途は役場。こっちの方が、より開放的かな。

天下人 必然ではなく 強運で

木村資生先生像。

「この方は?」 岡崎生まれの木村資生(きむらもとお)先生。生物学における世界最高レベルの賞を、日本人で唯一受賞された方だね。「それは、すごいね。」

先生が唱えたのは、分子レベルでの遺伝子の変化は、自然淘汰に対して、有利でも不利でもない中立的なものであるとするもの。「う〜ん、分かりやすく言うと?」 徳川家康が戦国時代を勝ち抜いて、最終的に天下を取ったのは、適者生存的なものではなく、ただ単に運が良かっただけ…と、言うもの。「それ、ほんまかいな??」

最強の 星の下にて 生まれるも

若宮八幡宮。

「う〜ん、確かにね。ここに、祀られている信康公は、織田信長の娘婿であり、徳川家康の息子だからね。」 普通にしていても、将来は安泰だったと思うんだけどね。「どうして、自刃することになったの?」

昔、聞いた話では、妻の徳姫が、父信長に宛てた手紙に、築山殿と信康が、武田氏と密通していると言う内容が書かれてあったことから、信長が激怒して、殺害を命じたとか。「映画やドラマでも、そういう筋書きになってるね。」 信長とのパワーバランスと、家族愛の間で苦悩する家康が描かれ、演じられて、とてもいいね。

「今年の大河も、よかったの?」 今年のは、論外! まぁ、ビールは、美味しくいただきましたけどね。「ぼやきを聞かされる家族はたまんないだろうけどね?」 えっ?

偉大なる 父親持てば 幸不幸

若宮八幡宮。

「で、実際の原因は、何なの?」 正確なところは、分かんないけど、父と子の確執じゃないかな?

「甲斐の武田信玄とこみたいな感じ?」 そうだね。あそこは、親を追放して、長男を自害させているからね。まぁ、単に親子間の不仲ならまだしも、それぞれに、家臣が別れてつけば、事は重大になるからね。

「織田信長さんは、関係なかったの?」 そうだね。臨戦体制、とってないからね。「と、言うと?」 息子を殺せと指示したとき、可能性として、家康さんが息子を選んで、反逆するとかいう可能性もあるでしょ。「なるほど、危険な状態になるものね。」 この時期、信長さん、のんびりしていたみたい。

血は流る 宿敵の中から 家族へと

若宮八幡宮。

「徳姫と、姫子たちは、どうなったの?」 徳姫は、二人いた姫君よりも長生きされてるね。1636年に78歳で亡くなられている。「すごいね。豊臣家でさえ、滅んでいるよ。」

「でも、長生きはいいけど、ひっそり、寂しく、くらされていた?」 どうかな。でも、姫たちを通して、小笠原氏、蜂須賀氏、池田氏、細川氏、本多氏など、いろんな大名家に血は流れていってるね。「孫、ひ孫たちが、大名家を継いでいってるってことね。それは、気持ち的には、いいよね。」

最後の将軍、徳川慶喜公も、子孫の一人だね。「そうなんだ。女系の流れというのも、すごいね。

「い」の次は 「は」で「ろ」は一体 どこいった

岡崎二十七曲 い。

「あっ、ついに到達したね。岡崎二十七曲のスタート地点、イロハの…イ…の、曲がり角。」 でも…、なんか…、変なことない? 「えっ?」

これより次の両替町角…は…まで…って、あるよ。ろ…の角は、どこいったの? 「ホントだね。ということは、ここが…ろ…なの?」

そうなのかな? 「矢印があって、650m…と、あって、い…ってあるから、い…の角は、あっちじゃない?」 あっちは、歩いてきた方! 「う〜ん、ナゾ?」

二十七 最初の角は ここじゃなく

岡崎二十七曲碑。

「ここは? …岡崎二十七曲の碑?」 う〜ん、今までの道路脇の案内標識じゃなくて、街角にスペースとって、ドーンとたいそうな碑が設置されているけど…。「ここが、最初の曲がり角じゃないみたいだね?」 う〜ん、結局のところ、よく分かんないね。

本読みに 夢中になりすぎ 迷子かな

八柱神社 二宮尊徳像。

おや? これは…二宮尊徳さん…だよね? 「でも、なんか、様子がおかしくない? お供えが、してあるよ」 実は、お地蔵さまなのかな? 「ほんまかいな?」

これは、日本人の性だね。「さが?」 空き地があると、ついつい、耕してしまう。「農耕民族?」 像があると、ついつい、てをあわせて、拝んでしまう。「八百万の神?」

姫なのに 首塚などと いたわしき

築山御前首塚。

「首塚…なんだね。いくら戦国時代でも、女性なのに、首塚って言うのは、かわいそうだよね。」

ホントだね。通説どうりに、信長さんの命での処断だったにせよ、本能寺の変後…。「そうそう、百歩譲っても、幕府成立後、丁寧に改葬して祀りなおすとか、なかったのかな?」

夫婦だったんだから、東照宮に合葬させるとかね。「何となく、信長さんの命で…って言うのは、やっぱり、違うような気がするね。」

お社の 木漏れ日の中 ひっそりと

築山御前首塚。

築山殿は、佐鳴湖畔で、将来を懸念する家臣たちに、自害を強要されたが、拒否して殺害された。「そうなんだ。」

首は、一旦、信長の元に送られたのち、石川数正が持ち帰り、岡崎の祐傳寺に葬られたが、約七十年後にお寺の移転にともない、八柱神社に改葬された。「すっかり、徳川の天下になってるのに、お寺の移転に合わせてね。」

さらに、昭和52年に、なんと、氏子の皆さんが、築山御前の御霊が安かれと首塚を改築したと由緒碑にあるね。「氏子の皆さんが…? おいっ! 神君! まあ、まあ、まあ、まあ....。」

生きてたら 男女逆転 大奥か

築山御前首塚。

「築山御前も、かわいそうだよね。」 …と言うと? 「一般的に、神君が、苦労人、辛抱強く耐える人…ってイメージだからか、その反動で築山御前は、気の強い感じになっちゃっているのかな。」

そうだね。確かに、大河ドラマ滝田家康のときの池上御前は、すごかったね。強かったよね。内容は別にして、家康がかわいそうに思えた。「池上御前、長生きしていたら、天下取ってるくらいの感じだったよね。」 そのまま男女逆転大奥に繋がっていそうだね。

花添えて 供養さる地で 安らかに

築山御前首塚。

お花と、ペットボトルが、お供えしてあるね。「子孫の方?」 いや〜子孫の方が参られることもあるだろうけど、これは、氏子の方々じゃないかな?

「えらいね。ず〜っと、ず〜っと、おせわされているんだね。」 そうだね。歴史の真実とか、誰が良かったとか、悪かったとか、関係ないもんね。「超越されてるね。」

のどかなる この土地からも 異国へと

八柱神社 忠魂碑。

「あれは、忠魂碑だね。」 どこへ行っても…、忠魂碑は、あるね。「悲しくなってくるね。」 だいたい、日清、日露のころから、日本国内だけでも、あっちこっち行っている人は少ないと思うけど、そんな時代に海外に行って戦ってるんだからね。「恐ろしいし、悲しいし、でも一層敬意を感じるね。」

この忠魂碑の字を書いているのは、土屋光春陸軍大将。「どんな人?」 岡崎生まれ。元岡崎藩士の子だね。「地元の英雄ね。」 日露戦争では、かの乃木第三軍麾下の師団長として、203高地を攻撃しているね。「あの、地獄の203高地攻め。」

司馬さんの本だと、第三軍首脳部は、かなり後方から指示を出していたとかあったと思うんだけど、土屋師団長は、敵の銃撃によって、頭部に銃槍を受けて負傷されているみたいだね。「…頭部って、この人、不死身?」まったく、すごい時代を生きてこられたんだね。

松並木 脇から国道 高速へ

岡崎インターチェンジ。

「久しぶりの、松並木だね。」 ここからどんな、まったりとした道が続くのかと思いきや…。「だんだんと、車が増えてない?」

岡崎のインターチェンジだね。「松並木と高速道路。相反するものが組み合わされていて、おもしろいね。」 まぁ、ホテル街になっているインターよりも、格段にいいよね。

インターの 木漏れ日の道 散策し

岡崎インターチェンジ。

「なんか、高架下のような、公園のような…。ここは?」 岡崎のインターチェンジの中だね。続いている道は、歩行者専用道路。蛸足のような高速道路と国道の連絡道を、かいくぐりながら東海道は続くんだよね。「インター造るとき、よく、東海道のこと、覚えていたよね。」

江戸明治 大正昭和で 台風に

大平一里塚。

「一里塚だね。見た感じ、時代を超えて、あらゆる風雨に耐えてきた…って感じだよね。」 いやいや、樹齢350年を誇った榎が、台風によって倒れ、その後植えられた若木がこれらしい。

「そうなんだ。」 それでも、70年は経つんだろうかね。「戦後70年間も、厳しい時代だったってことなのかな。」

あらかじめ 調べてなくても 目を引いて

西大平藩陣屋跡。

街道のある交差点で、ふと、左を見ると…。「おお〜、なんか、重厚な建物が見えるね。」

街道を歩く前には、いろいろ下調べして、その目的地に向かうので、あれかな? とか、あった! とか言う感じだけど…、たまに、こう言う、あれは何?って言う発見に出くわすこともあるよね。感激するね。

「それ、目的地をすっかり忘れて、見逃すところを気づいたってことじゃないの?」 おいっ!

民百姓 領主元気で 留守がいい

西大平藩陣屋跡。

「西大平藩…って、初めて名前を聞いたけど…?」 何をいってるんだか…。西大平藩と言えば、全国区だよ! 「うぇ〜、なに?なに?」

ここのお殿様は、民思いの名奉行大岡越前守忠相公。「そうなんだ。」 シリーズもの時代劇では、水戸黄門の次に来るんじゃないかと思える全国放送の王者‼︎

「…と、言うことは、ここの領民は、とっても幸せだった?」

幸せだったかどうかは、分からないけど、この藩は、江戸定府。参勤交代なし。「…ということは、越前守さまは、一度も、この領地には…。」 うん、来ていない。

名奉行 名奉行と たたえれば

西大平藩陣屋跡。

大岡越前守忠相公の大岡裁きには、たくさんのエピソードがあるけど…。「けど?」 実際に越前守が裁いたものは、ひとつくらいしかないらしい。他の奉行の裁いた話とかが盛り込まれたようだね。

「だとしたら、何で名裁きのエピソードが増えていったのかな?」 それは、きっと、地元の人々が、名奉行と称える > 本人も名奉行なんだと思い込む > プライドのため、領地に善政を敷かなければならなくなる…ってな、流れかな。「領民に、踊らされてるの? 領民の人たち、名奉行の上を行くね。」

のどかなる 誰の天下か 武士数人

西大平藩陣屋跡。

江戸時代、武士階級の人口は約七パーセントだったとか。江戸の街を見ると人口は、百万人越え。「すごいね。世界一の都市?」

そのうちの、半分が武士とその家族だったそうな。「官庁の街だね。」

ちなみに、さっき、通ってきた岡崎藩は、だいたい水野家6万石の時代で藩士の数は、江戸と岡崎合わせて1300人。「結構、多いような…。財政が困窮するの、分かる気がするね。」

で、西大平の場合、陣屋にいるのは、郡代ひとり、郡奉行ひとり、代官ふたり、あとは手代三人、郷足軽四・五人だったそうな。「すっげ〜少ないね。みんなで、十人くらい?」

平和で、まったく階級が存在しない、四民平等を先行して走っていた感もあるけど、東海道がまともに通っているからね。「でも、幕末、維新の時とか、なにかあっても、きっと、なんにもできないよね。」 いや〜、上士四人が、佐幕と勤王のニ対ニに別れてだね…。「それ、ただの喧嘩。」

我々が 投函しても 良いのかと

岡崎大平郵便局。

このポスト、三つ葉葵の御紋が入っているね。かっこいいね。「でも、これって、ここ西大平じゃなくて、神君の生地、岡崎仕様だよね。」

そう言われれば、そうだね。気持ちは、大岡越前一色だったから、勝手に思い込んでいたけど、よくよく考えたら神君一色だね。「もったいないね。時代劇全国放送の王者を使わないのは…。」

馬走る 誰も何も 知らぬ顔

乙川原。

「あれは〜、ワンちゃんじゃ…、ないよね?」 う〜ん、ワンちゃんじゃないと思ね。河原を、気持ちよさそうに、走っているね。

でも、立ち止まって、見ている人は、他に誰もいないから、三河国じゃ、日常的な風景なのかもね。「この先、歩いていたら、お馬さんを散歩させているおばあさんが、やってきたりしてね。」

水資源 守るを祈念の 祠かな

大平川神社。

乙川の、すぐ横っちょにある神社だね。「すごくシンプルだけども、なにか、パワーが詰まっているような感じだね。」 確かに。西国街道を歩いた時の敏馬神社の摂社:水神社の奥の宮と雰囲気が似てるかな。

この川から水を引いて、一円の田畑を潤しているその水系の守護神だね。「水の神様ね。」 元々は、川の中洲に祀られていることもあったとか。「やっぱり、強力な感じだね。」 三回ほどの遷宮を経て、ここにおられるそうな。

田植え前 ボーっしてる 間はなくて

堤碑。

この碑は、水害に関するものだね。「今は、穏やかな流れに見えているけど、ここも水害が発生しているんだね。」

昭和25年5月とあるね。「5月というと、田植え…前?」 そう。この碑には、こんなに被害を被った…じゃなくて、田植え時期を前にして、みんなが一丸となって、幾多の苦難を克服して、昼夜兼行で修復にあたったと言うことが、書かれているね。「被害を目の当たりにしても、茫然としている暇さえなかったんだね。」

我等一同の和の精神が実を結んだ…とあるね。「すごいね。」

晴天の 昼下がりしも 蛍かな

芭蕉句碑。

「これは…、句碑? なんて書いてあるの?」 さぁ〜。 「おいっ!」

草の葉を 落つるより飛ぶ 蛍かな

(芭蕉)

「これは、蛍が飛びたつ瞬間?」 みたいだね。「芭蕉さんも、ここを通って、蛍を見たのかぁ…、いいね?」

この句は、芭蕉さんが近江の瀬田で詠んだ句のようだね。「おいっ! ここじゃないのかい!」

奥の碑に、天然記念物岡崎源氏蛍発生地って碑があるでしょ? 「あっ、なるほど、そう言うことね。」

この句を見て、昔の蛍の景色を思い出して、すっかり、岡崎で蛍を見たと言う気分だね。

現代の 飛脚の宿も 昔にて

嘉右衛門の宿。

「ん? 宿場じゃないのに、宿?」 江戸時代じゃなくて、昭和の話。昭和36年に、ここ、美合(みあい)の高井武さんが、増加する交通事故を危惧して造った休憩所だね。「60年以上も前に?」

トラックドライバーを対象に、無料で夜の8時から朝の8時まで仮眠できる施設だったようだね。「すごいね。その当時、そう言う考え方は、一般的にあったんだろうかね。」

どうなんだろうね? 交通事故を減らすために、休憩所を…っていうのは、考えとしてはいいし、今では当たり前的な感もあるけど…。「実現させるには、相当のパワーがいったんじゃないかな。」

そうだよね。協賛者も集めて、市を動かして、私財も投じての実現らしいから、まったく頭が下がるね。

誘われ 振り返りても 誘われ

美合。

あ〜、いいね。並木道は…。「まぁ、随分と間隔は空いているけどね。」 でも、頭の中じゃ、空きもなく、道の両側に、ずっと続いているよ。「幸せな頭だね。」

進んでも、よし。振り返っても、よし。「ぜんぜん、進んでませんが?」

東海道 石柱よりは 松並木

美合。

う〜ん、大変きれいに整備されているのはいいんだけど…。「そうだね。やっぱり、苗木からでも、並木道の方がいいかな。」 長椅子があるのは、合格! 「おいっ!」

突然の 静けさに顔 上げたれば

藤川国道1号線。

「石柱の悪口言ってたけど、もっと、状況が悪化してるんじゃない?」 そう。すぐに四車線の国道1号線と合流して、一直線で、果てしなく続くって感じ。交通量も多いし、静かになるのは、赤信号の時だけ…。「我慢だね。」

突き当たり 岡かと思えば 松並木

藤川国道1号線。

「どうしたの? 急に歩くの、早くなったけど?」 あれ、あれ! 遠くから見えていたこんもりとした丘、あれ、松並木じゃない? 「なるへそ。それで二倍速ね。」

2023.03.14.:

愛知環状鉄道中岡崎駅から名鉄藤川駅まで、てくてく。

宿場リスト

岡崎 > 岡崎 | 藤川 > 赤坂