>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

京 > 山崎

新幹線 駅近稲荷に 人はなく

京都駅新幹線口の南にある伏見稲荷大社の御旅所。国道1号線を挟んで、向こうに見えているのは、集客力のあるイオン。

「でも、人、いないね。」毎年、初詣の参拝者だけで、三百万人近くをほこる伏見稲荷大社の御旅所。本社は京都駅から、三つ目の駅、ちょっと離れているね。でも、...。「でも?」 氏子の区域は、このあたり。なんと、本社近くには無い、というか、本社は別の神社:藤森神社の氏子区域内にある。

「じゃ~、京都駅前のここに移したら、参拝者は倍増するんじゃない? m(_ _)m」

弘法さん 二十万人 千店舗

東寺さんの境内。東にある慶賀門からの写真。

そう、今日は、『弘法さん』。毎月21日は、弘法市。いや~、初めてですが、すごいね。「まだ、朝の8時台ですけどね...。」

初詣 目じゃない賑わい 弘法さん

東寺さんの境内。

初詣に来たことあるけど、ここまでは...。

お正月は、もちろん参拝者多いし、境内も臨時の駐車場になっていたけど、今日:弘法さんの日は、境内は隙間がないほどお店がならんでるよ。自転車さえ、止めるところもないね...、というか、境内に入る前、さっきの稲荷大社の御旅所過ぎたあたりから、普通の家の前とかでお店を広げているところが沢山あったよ。

お砂踏み 東寺の中の 四国かな

四国八十八カ所のお砂踏み。

食堂(じきどう)のまわりに、四国八十八カ所霊場の本尊が描かれた掛け軸が掛けられ、その前には各霊場のお砂が置かれている。もちろん毎月21日の弘法さんの日だけ。

「壮観だね。」 四国は無理でも、これだったら全部廻れるかな。次に歩く街道は、四国八十八カ所霊場めぐりの道にしようかな。「ここ?」 m(_ _)m

姿なき 厳重秘仏に 手を合わせ

国宝秘仏不動明王護摩供修法所。

東寺の西院:御影堂の裏側というか、南面している方に護摩供修法所があり、たぶん、その奥、建物の中に秘仏不動明王がおられる。

平安時代初期、弘法大師一刀三礼の作と言われている。「一刀三礼....、気が遠くなるね。」

「秘仏って、何十年に一度とかしか公開されない仏像?」 いやいや、この秘仏は、まったくもって、公開されない厳重秘仏!「...って、誰も見たことないの?」 誰も見たことない!「じゃ~、なんで、国宝に指定されているの?」 ....、....さぁ~。

直接に 見るたび時代は すっ飛んで

国宝秘仏不動明王。

今まで、この秘仏を見た人は、いるみたいだね。確実なところでは、明治初期、国家の調査ということで、どうも、フェノロサが無理矢理出させたみたいだね。

それから昭和29年、国宝に指定される際の調査で、見られているみたい。

この2回だけじゃない。それ以前となると、室町時代とか平安時代末とか。それも建屋の修理に絡んで...、というレベル。「すごいね。」

不動明王から見ると、出されるたびに、時代が変わりすぎとというか。浦島太郎状態だろうね。「でも、みんなからの願いの内容は同じだったりしてね。」

八百年 秘仏と同じ 屋根の下

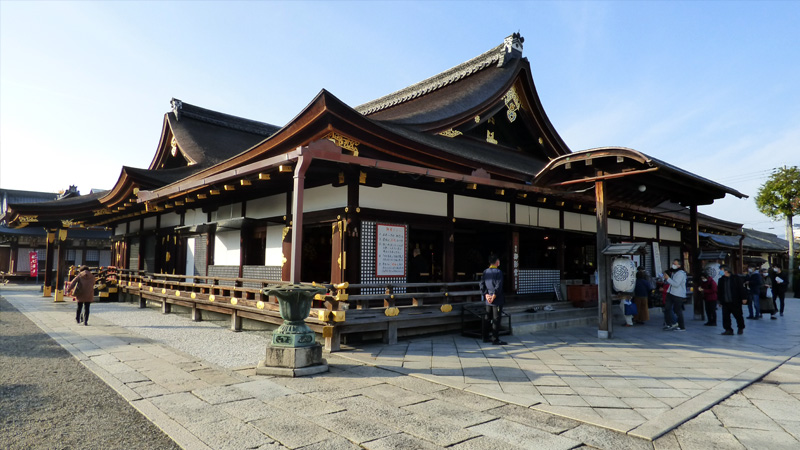

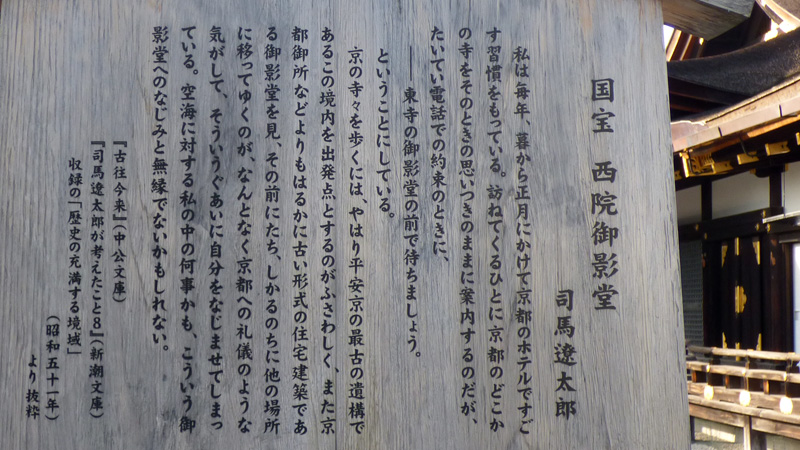

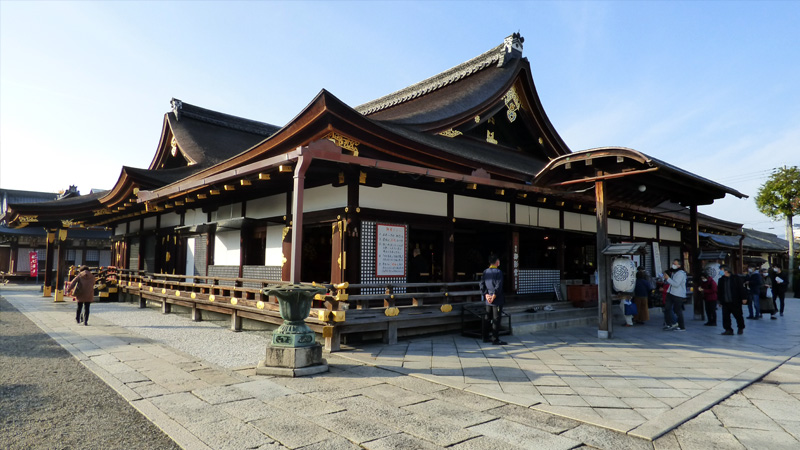

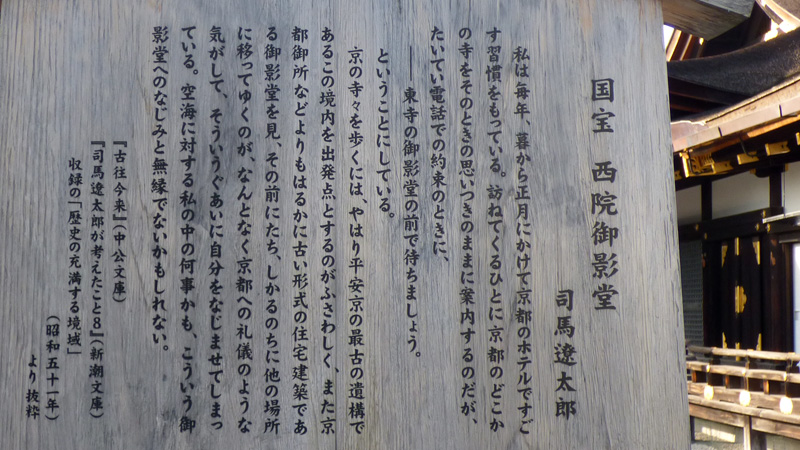

国宝西院御影堂(みえいどう)。

弘法大師が住まいしたところ。大きさは、写真に入ってる分だけ。「そんなに大きくないよね。」 写真は、右の面が堂の北面、左の面が東面。

この建物、毎日たくさんの人が中に入ってお参りしている一方、厳重秘仏が置かれている間もある。昭和29年の調査の際は、当時の管長でさえ、部屋に入ってことがなかったそうな。「開かずの間だね。」

八百年 毎日大師に お食事を

御影堂。

毎日、朝の六時から、弘法大師に食事をお供えする『生身供(しょうじんく)』が、ここ御影堂で行われる。しかも、これ、誰でも参加できるみたいだね。「まあ、お寺さんの朝は早いってイメージあるけど、一般の人も参加してっていうのは、すごいね。毎日。朝六時。」

東寺さんも、朝の六時から開いているんだね。「拝観は、八時からだけど、境内は、五時から開いているみたいだね。」 はやっ!!

あまたある 舎利しも願いが こめられて

御影堂。

毎朝の生身供の後に、参拝者には仏舎利を頭と両手に授けていただける。「要は、仏舎利が入ったものを、さわれるってこと?」

仏舎利は、釈迦の遺骨。しかし、仏舎利は、日本国内でも結構沢山あるようだね。おそらくは、実際の仏舎利の前で供養された宝石などではないかと思われる。

東寺の仏舎利は、弘法大師の師:恵果から譲り受けたもの。「直接、触れて念じることができるっていうのは、いいね。」 実際に、どれだけの人が念じているかによって、パワーが高まるんじゃない?

仏舎利を 数えただけで 血の気引き

御影堂。

空海が、中国から持って帰った仏舎利は、80粒だったそうな。「結構、沢山あるんだね。」

で、帰国から140年くらい経った時に、仏舎利を数えたそうなんだけど、そのときの数は...。「かずは?」 何と、四千七百九十四粒! 「ぶ...、仏舎利って、増えるの?」 最初、数えたときは、ぶったまげたろうね。

なんでも、国が豊で安定しているときは増え、その逆だと、減るそうな。「なんかそれって、終末時計みたいだね。」 大変です、あと、何粒になりました、とかね。そう、政権が変わるごととか、G7のサミット前に、数をかぞえて、発表したりしてね。m(_ _)m。

真言の 書かれた文字に 手を合わせ

三面大黒天。

オンマカ キャラヤ ソワカ、大黒天の真言。これを、三度繰り返して唱える。これが、微妙に、難しい。「そうなの?」

日常生活で、真言なんて、言ったことないから、もちろん書いてないと、言えない。書いてあっても、カタカナ一字ずつ、区切って言うありさま。オ、ン、マ、カ、キ、ャ、リ、…。

「なんか、後ろからみてると、大黒天じゃなくて、真言の書いてある看板に向かって、手を合わせてお祈りしてる感じだね。^_^」

願い事 贔屓を撫でる 人見れば

東寺、万病ぬぐいの贔屓(ひいき)。

贔屓:ぱっと見は、ほとんど亀、その上に立っているのは、仏頂尊勝陀羅尼の碑。よく見ると、石の中央に、渦巻き状に何か書いてある。「こんなの初めて見た。どうやってというか、どっちから読むの? って、これ、何の文字?」

梵字みたいだね。仏頂尊勝陀羅尼っていうのは、簡単に言うと、悪を退散させる呪文だね。「簡単すぎ。」 詳しくは、今昔物語を読んでね。「おいっ!」

平安時代の初期、藤原常行という人がいて、夜に女の元へ通うべく外出したところ、鬼の集団にでくわしたそうな。人をも食らう鬼たちなんだけど、どういうわけか、みんな逃げていった。「なんで?」 乳母が身を案じて、阿闍梨に仏頂尊勝陀羅尼を書いてもらい、衣の裏に縫い付けておいたそうな。「そんなに、効果あるの?」

参拝者は、病魔という鬼を退治するのに、願を掛けているようだね。「こうやって、元気でいることに感謝だね。」 まったく。

陀羅尼なる 石碑を背負う 贔屓撫で

東寺、万病ぬぐいの贔屓。

万病ぬぐいの手順としては、(1)まず御影堂で万病ぬぐい用の布を買ってくる。(2)それでもって、贔屓を撫でる。(3)それから、その布で自分の疾患の部分を撫でる。こんな感じかな。もちろん、家族・親族の元へ布を持って行ってから、(3)をする人も多いと思う。

「でも、なんで、贔屓を撫でるの?」 何でって?「今昔物語で威力を発揮したのは、仏頂尊勝陀羅尼の碑文でしょ。」 そう。「だったら、陀羅尼を刻んである碑を撫でるのがホントじゃないの?」 ...、う~ん、最強の碑文を刻んである重~い石を背負っているから、贔屓の方が強いとか? m(_ _)m。

絶大な 叡山東寺 天神と

東寺、万病ぬぐいの贔屓。

この碑、できたのは、幕末の1853年ペリーが浦賀に来航した年。「へ~、以外と新しいんだね。新しいけど、パワー絶大なんだね。」

この碑を作ったのは、比叡山延暦寺で千日回峰行の満行を達成した願海阿闍梨。できるだけ多くの人に、この碑の功徳を分かち合うようにと設置した場所は、...。「場所は?」 全国に1万社以上はあると言われている天満宮・天神の総本社:北野天満宮。「比叡山の大阿闍梨が、神社に...。」

まあ、明治以前は神仏習合はあたりまえだし、できるだけ多くの人の目に触れるということで、北野さんを選んだんだろうね。毎月25日は天神さんで、東寺の弘法さん同様、すごく賑わうからね。「でも、北野天満宮から東寺に引っ越したんだね。」 明治の廃仏毀釈でね。

碑文自体も最強だといわれているけど、この碑には、さらに比叡山延暦寺・北野天満宮・東寺もかかわり、後押ししているようで、庶民的な感覚としては、すごいパワーがあるように思うね。「確かに。」

原点や タイムマシンに 乗り込んで

御影堂。

司馬遼太郎先生は、京都市内を誰かと一緒に巡るとき、ここを待ち合わせ場所にして、ここから出発されたそうな。「…せんせい?」 まっ、一応、ファン!

京都に対する礼儀っていうのが、いいね。金閣、銀閣、清水寺じゃなくってね。「でも、他の人が、ここを待ち合わせ場所にしたら、嫌われるかもね。」 まあ、確かに近くには、あまり何もないようだしね。駅も遠いし。だけど、次への移動時間中に、この東寺や次の目的地の面白さ・エピソードを話すことができるので、楽しいと思うよ。「なるへそね。」

びっくりな いつもと違う 待ち合わせ

不二桜。

この桜、樹齢百二十年だそうな。「五重塔と合わせて、東寺の顔だね。」 でも、ここに来たのは、16年くらい前らしい。「ここに来たのは…って、樹齢百年くらいのを、ここにもってきたの?」

そう。元々は、岩手県生まれらしい。「ほ〜。」秋田、三重へと渡り、そして、ここへ。「なんと…。」

多分、司馬遼太郎先生が、集合場所にしておられた頃には、なかった風景なんだろうね。「京都の原点も、変わっていってるんだね。」

五重塔 お堀の中も 青き空

五重塔。

東寺の 五重塔。江戸時代に、南の方に、傾いたことが、あったらしい。「とんでもない事件だね。解体、組み直し? でも、危ないよね。」

塔の北側に穴を掘ったら、元に戻ったそうな。「…それ、どういう仕組み? 今は、穴はないみたいだけど??」

いやいや、北側にある瓢箪池が、それ。「…な、なんと…。」雨水が溜まったんだって。「み、密教、恐るべし…。」いや、それ、違うでしょ。「m(_ _)m」

一千年 前にはすでに なくなりて

羅城門跡。

「それ、ホント?」 出来上がってから、約二十年後に、大風で倒壊。その後、再建されたみたいだけど、約百六十年後にまたまた暴風雨で、倒壊。その後は、再建されなかったので、千年は経ってるかな。

「千年の都の長い歴史から見ると、ちょっとの間だったんだね。」そう、本来なら、いつの話、してるの?って感じだけど、今昔物語から始まって、芥川龍之介から、映画へと、世界に羽ばたいてるからね。

朱雀なる 牧場に畑に 家になり

羅城門跡。

先の写真、左右の道が九条通り。渡ると、上の写真。お堂脇の後ろに木があるけど、そのもひとつ奥の石柱が、羅城門跡の碑。「羅城門は、倒壊して再建されずって聞いたけど、朱雀大路は?」

朱雀大路は、羅城門から御所まで続いた直線道路で、幅八十二メートル、自動車で二十五車線分あったそうな。「すごい幅だね。」

しかも、公家いがいは、朱雀大路に面して門を構えられなかったから、築地塀が延々と続く道だったようだね。「幅の広い裏道だね。m(_ _)m」

でも、非日常的な幅が仇となって、すぐに管理がいきとどかなくなり、牛馬を放牧したり…。「放牧…、都の真ん中で?」 時代が下ると、農地化したり…。「農地…、都の真ん中で?」 で、結局、今は、ご覧の通り、住宅地だね。

一千年 都を守る 矢取地蔵

矢取地蔵。

平安京ができて三十年くらいのこと、ひどい日照りが続いたので、淳和天皇が、東寺の空海と西寺の守敏に、雨乞いを行わせた。「ほ〜。」

守敏が祈祷するも雨は降らず、空海が祈祷すると、三日三晩雨が降り、国土がうるおった。

で、負けた守敏は恨みに思い、羅城門脇を通った空海に矢をいかけた。しかし、黒衣の僧が現れ、身代わりに矢を受けた。その僧こそ、この写真左のお堂の矢取り地蔵だそうな。

「千二百年くらい昔のこと? 羅城門も朱雀大路も消えてるのに、お地蔵さまは、ここにおられるんだね。」祀り続けている地元の方に、脱帽だね。

弘法さん 西寺は犬連れ ひとりかな

西寺跡。

ここは、西寺跡、旭の社。かつて、朱雀大路を挟んで、東寺と対をなしていた西寺があったところ。「いつ頃、なくなったの?」

う〜ん、鎌倉時代初期か、遅くて戦国時代中期。「結構、長いこと、あったんだね。でも、ちょっと不思議。」何が?

「羅城門も朱雀大路も、完全に、その土地さえほぼなくなっているのに、西寺は、跡地が、結構広く残ってるよね。なんで?」 そう言われれば、なぜかな??

誰のため 何のためなる 神事かな

西寺跡。

毎年五月、伏見稲荷大社の祭りが行われ、御神輿が東寺に整列するそうな。「神仏のビッグネームのコラボみたいだね。」

対して、朱雀大路を挟んで対をなす、ここ西寺には、京都の西にある松尾大社の御神輿が、整列するそうな。「これ、なんかすごいいみがあるの?」

分かんないね。バラバラに行われていることだけど、俯瞰して見ると、国家鎮護とか、壮大な仕掛けのような気がするね。

しかも、西寺が消滅して数百年経ち、すでに都でもなく、帝もおられないのに、神事だけは続いているようだね。「なんとね。これ、単に物が残ってるというレベルじゃなく、沢山の住民の人が、延々と続けてるんだよね。」そうみたい。

堀端の 景色は西寺が 勝てか

西寺跡。

東寺の空海と、西寺の守敏の、雨乞いの祈祷は、空海に軍配が上がったけど…。「けど?」景色は、西寺かな?

「…?」

あさみどり いとよりかけて 白露を

たまにもぬける 春の柳か (僧正遍昭)

「これ、ここで詠んだの?」 多分…、おそらく…。「名歌が詠まれた土地って、いいよね。永遠に色褪せないどころか、想像が膨らんで、レベルアップしていくもんね。」ほんとだね。

たくさんの 子ども育てる 西寺跡

西寺跡。

西寺跡のポッコリしたお山は、講堂の跡らしいけど、南の跡地は、小学校になってるんだね。「なるほど、それで。」

そう、東寺は、沢山の人を救い、西寺は、沢山の子供を育てているよね。

御前の 角から始まる 旧街道

九条 御前。

九条通りと、御前通りの交差点、九条御前(くじょうおんまえ)。写真中央、斜めに分かれているのが、旧街道。「西国街道は、実質、ここから始まるのね。で、御前って、何の御前?」

御前通りを北の方、写真右に、ず〜っと、ず〜っと、ず〜っと行くと、北野天満宮にたどり着くので、天神さまの御前ってことかな。「なるへそ。」

天満宮 狛犬こま牛 こまキティー

吉祥院天満宮。

ほ〜、ここ、すごいね。お出迎えの狛犬…に、天神さんだから、こま牛は、いいとしても…、キティちゃんまでいるよ。神馬も、毛並みが、違うね。笑。「これは、七五三とかで、小さい子供も、来るから?」

いやいや、単に、お隣が、こども園だからかな。なんか、雰囲気的に、この境内も、園庭みたいなものかも。「凛としている神社もいいけと、こども目線的な、ゆる〜い雰囲気も、明るくっていいよね。」

恐れらる 天神さまも ゆるキャラに

吉祥院天満宮。

「これ、ご神像?」 まさか。ゆるキャラの天神様だね。

菅原道真公の天神様は、最初は、怨霊的に恐れられていたけど、時が経つにつれて、性格も変わっていき、江戸時代以降は、芸事や学問の神様として、信仰されているね。

だから、対象に合わせて、こども目線で、いいんじゃない?

ご利益も 撫でてくぐって 百倍に

吉祥院天満宮。

天満宮と名前の付くところには、大抵、撫牛さんがいるけど、くぐり牛、で、す、か。「黄金の牛だし。撫でてくぐってご利益百倍、って、案内板にはあるよ。」

くぐってみる? 「いや〜、なんか、引っかかりそう、お腹が。」 じゃ〜、次回までに、シェイプアップしないとね。「本当のご利益は、それだったりしてね? m(_ _)m。」

昭和期は 錦綾なす 高瀬川

西高瀬川。

「高瀬川って言うと、桜並木の木屋町通りの横を、サラサラと流れているイメージがあるんだけど、ここは、無味乾燥な都市の中の排水路だね。」そうだね。

「錦綾なす、って、かつては紅葉とか、きれいだったの?」 いやいや、紅葉じゃなくて、友禅染めの染色工場の排水だね。毎日、水の色が、様々な色に、変わっていたらしいよ。

図画工作の授業

先生「川の水の色が、黄色なわけないでしょ! ちゃんと見てきてごらん。」

子供「ごめん、先生。赤だった。」

先生「…。」

街中の 地図ではまっすぐ 商店街

吉祥院商店街。

この道、地図では、まっすぐなんだけどね。ビシッと区画整理された地域の、ひとつの道にしか、見えなかったんだけどね。

実際に、来てみると、この、ゆらぎ。いいね。「たしかに、旧街道だね。」

ちなみに、明治時代の地図をみると、この辺り、道って、この道しか、ないね。「区画整理の基準線なのかな。」

道しるべ 下関とか あるけれど

西ノ茶屋 ひむき地蔵 道標。

まだ、歩き出して、そんなに来てないけど、いきなりこの目標を見せられるとね〜。「ちょっと、気持ちが、折れるよね。」

まぁ、実は目標地点なんて、考えてなかったけど、下関ね〜。577kmって、あるね。いつ頃、着くんだろう?

堤防や 川の流れを 無視しつつ

京奈和自転車道。堤防の上を走っている舗装路。

「京奈和って?」 京都、奈良、和歌山。「これ、どう言うつながり?」 さぁ〜。「おいっ!」

まぁ、自転車は、移動距離も長いから、都道府県単位じゃなくて、広域で連携しているのは、うれしいね。

将来は、旧街道の名前を冠する自転車道ができたらいいのにね。「賛成‼︎」

京都から 低くて高い 愛宕山

久世(くぜ)橋。

久世橋から、北の方を臨む。写真中央若干左の山が、愛宕山。本能寺の変の直前に明智光秀がこの山に登り、戦勝祈願をし、連歌会を催した。その時の光秀の発句。

ときは今 あめが下しる 五月かな

土岐氏の一族である明智氏が、天下を取るという決意を表したものとされている。「光秀さんは、何で謀反を起こしたのかな? 今じゃ、数え切れないくらいの説が、あるみたいだね。」

う〜ん、京都のこの景色が原因だと思うね。「なぬ〜? そんなの、聞いたことないけど??」

愛宕山は、京都で一番高くて、どこからも目につく山だけど、山体といい、稜線といい、穏やかだよね?「まぁ、千メートル、二千メートルの山々がある土地に比べたらね。」

だから、ここ、都にいてたら、天が近い、天に手が届くと、思えてきちゃうんじゃないかな?「なるほど、富士山の麓では、天に手が届くなんて、思えないものね。」

森深き 盆地の中の 厳島

厳島神社。

「厳島神社って言うと、 航海の神様、海の神様ってイメージだけど、ここ、盆地にあって、なぜ?」

先ほど渡った久世の渡しの守り神かな? あるいは、この神を祀る氏族が、海から川伝いに、上ってきて、ここで定着したのかな? 「川を上る?」 うん、今の大阪平野も昔は河内湖だったし、京都も中心部は湿地だし、広大な小椋池もあったから、今の狭い川を行くのとは、随分と感じがちがったんじゃないかな。

先走る 子がかくれんぼの 厳島

厳島神社。

ここ、参道が、長いね。小さいこどもが、お母さんより先回りして、思いっきりな笑顔で、木の陰に隠れているよ。「不思議だね。こう言う光景があると、ここ、すごく明るい神社に見えてくるね。いいね。」

御神体 神そのものが 人の目に

綾戸国中神社。

「これ、言ってることが、よく分かんないけど? 御神体を見ることが出来るの? あるいは、神そのものを、見ることができるの?」 そう、両方とも、見ることが、できる。「えっ、ホントに? 普通わそんな神社なんて、ないでしょ?」

京都は、祇園祭の山鉾巡行の夜のこと、八坂神社から三基の神輿が出るんだけど、それを先導するのが、この神社の氏子地域から選ばれたお稚児さん。「ほ〜。それで?」

このお稚児さんは、首に、素戔嗚尊が自ら彫ったと言われる、御神体の駒形をかけている。「なんか、それ、とんでもない品物だね。」

そして、お稚児さんが、神の依代だから、お稚児さん自身が神ということになる。神というのは、素戔嗚尊の荒御魂。中御座の神輿に乗られている八坂神社の御神体は、素戔嗚尊の和御魂(にぎみたま)。「なんか、恐ろしい話になってきてない?」

小さき宮 祇園祭りを 先導し

綾戸国中神社。

荒御魂って言うのは、神が持つ荒々しい側面。和御魂というのは、神が持つ温和な側面。この二つは、一体にして二神、二神にして一体。

長刀鉾のお稚児さんが、高い位をもらって、地に足をつけないように、担がれて参拝するのに対して、このお稚児さんは、位など関係なしで、なんと、下馬せず、馬に乗ったまま、境内に入り込む。神そのもの、だからだね。

しかも、このお稚児さんが先導しなければ、神輿を少しも動かすことはできないそうな。と言うか、動かせば、必ず災いが起こるとか。「とても強力なパワーを感じるね。」

祇園祭は、疫病退散の御霊会だから、疫病から守る面と、疫病をやっつける面を、併せ持っているのかな。

新幹線 荒御魂しも 遷座させ

綾戸国中神社。

「すぐ横を、新幹線が、通っているね。」 そう、新幹線を通すときに、本殿を移動させたようだね。「それ、だいじょうぶだったの? 素戔嗚尊の荒御魂だよ。」

そうだよね。よくやったと思うよね。旧国鉄は、こわいものなしだったのかな? 「あっ、それで分割民営化になった? m(_ _)m。」 ちなみに、社務所は、新幹線の向う側にある。「神といえども、公共のために、譲るところは、譲られるんだね。感謝。」

地下道に 入れば子等が 合唱し

西国地下道。東海道本線の下をくぐる地下道。

前を、お母さんが、小さいお姉ちゃんと、妹くんを連れて歩いている。地下道に入ると、お姉ちゃんが、童謡を歌い出し、負けじと妹くんも、大声で歌い出す。「声が反響するのが、面白いんだろうね。」

地下道って、なんか暗いイメージを持つけど、明るくって、楽しかったね。笑顔になるね。

ひと月と 半の違いが 百年も

向日町駅。

ここ、向日町駅は、京都府で一番最初に開業した駅だそうな。京都駅は、その一ヶ月半後の開業。

「まぁ、これ、歴史だから、未来永劫、変わらないよね。」 そう、まるで、幼い頃のチョンボを、歳取ってからも、同級生に言われるみたいに。「それ、何やったの?」

鉄路ゆく ビールセメント 自衛隊

向日町駅。

この駅からは、周りにあった事業所へ、貨物の専用引き込み線があったみたいだね。「何の専用線?」

石油、セメント、ビールに、自衛隊。「自衛隊って、何を運んでいたんだろうね?」 う〜ん、燃料? いや、ひょっとして、 出撃してた? 「出撃?」 装甲列車とか、列車砲とか? 「見たこと、あるの??」 m(_ _)m。

修復で 勧進相撲の 石橋に

深田橋。「…って、どこにあるの?」写真中央で信号待ちしている車列の向こうに、欄干みたいなのがあるでしょ。「ホントだ。用水路のような川?」そう、旧街道の下をくぐってるね。

この橋、江戸時代は、御公儀が管理していたが、村で修復を願い上げた際に、その費用を、勧進相撲を行うことで、その木戸銭から工面したとのこと。「なるほどね。通行料をとって回収するんじゃなくてね。賢いやり方だね。」

その時の修復で、石橋に生まれ変わり、管理も村に任されたそうな。

西向かう 道に東の 常夜灯

梅ノ木。

手前の大きい西国街道の石碑は、新しいものだけど、奥の角に立つ常夜灯は、江戸時代の天保期に、伊勢参りの講、築榊講によって建てられたもの。

「なんか、西国へ向かう道で、伊勢参りの常夜灯というのも、面白いね。」 そうだね。東国へ向かう中山道でも、四国の金毘羅さんの常夜灯、あったよね。「江戸時代って、講とかで、みなさん、結構旅行していたんだね。」

道標 ここから御陵 仰ぎつつ

梅ノ木。

道標のひとつにある、淳和天皇陵。ここから西に真っ直ぐ行った山の頂上にある。「山頂に?」できたのは、幕末。「幕末? 平安時代初期の帝なのに?」

そう。「わかった! よくあるように、所在が分からなくなっていたから、新たに造った?」 いやいや、最初から無かった。「さ、最初から無かった??」

この帝、死を前にして、硬く遺言された。火葬して、骨は粉々に砕き、都を見守る西山の山頂から、散骨せよと。決して、山陵は築くなと。「何と…。」

帝は、桓武天皇の子。皇位は、桓武天皇のあと、平城、嵯峨、淳和の兄弟から、嵯峨天皇の子、仁明天皇へ。この間、廃された皇太子は、桓武天皇の弟、他戸親王、早良親王、平城天皇の子、高岳親王、淳和天皇の子、恒貞親王。「むちゃ多いね。のんびりした時代だと思いきや。」

淳和天皇は、政争に巻き込まれるのが嫌で、自身が皇太子になることも、子が皇太子になることも、望んでいなかったようだね。

「遺言した時の心境は、どうだったのかな?」 おそらく、陵に怨念などがこもって…、などと、勝手に言われるのを嫌ったのかな?

秀吉が 道幅広げた 唐街道

梅ノ木。

この道は、平安京ができてから、山陽道への道として、古くからあるけど、豊臣秀吉が明国へ出兵する際に、道幅を広げたり整備したので、唐(から)街道と言われているそうな。「すごい大きな名前だね。カッコいいね。もう国内にとどまらない国際的な街道なの? …と、すると、この唐街道は、起点が京都で、終点が北京??」

いやいや、一般的に、唐街道って、言われているのは、京都から次の宿場の山崎までだよ。「みじか〜! しょぼ〜!」

石畳み よくよくみれば プリントで

梅ノ木。

今、歩いている向日市は、大きさで言うと、日本で三番目に小さな市。でも、見て、この旧街道‼︎ 「い、石畳を敷いているね。すごい、気合が入ってるね‼︎

」 …と、思いきや…。「と思いきや??」

よく見て。「…? ん? えらいフラットな石畳だね…、と言うか、これ、プリント??」 そう。アスファルトの上に、プリントしているよね。「は〜、やるね〜。」

まぁ、でも、道路は、ガス、水道の工事や、劣化による補修など、後々触ることを考えたら、これでいいんじゃないかな。「きっと石畳を敷いた自治体で、後年の補修工事の際、予算の関係で石畳を再度敷くことができずに、見かけガタガタ、つぎはぎさえも、されていない道路になっているのを、見ての判断と言うことね。賢いね。」

鶏冠井町 なんて読むのか 何回も

大極殿公園。

大極殿跡の住所は、向日市鶏冠井町大極殿。「鶏冠井って、なんて読むの?」 かいで。「なんで?」

昔ここには、楓の木が多くあり、その葉が鶏冠(とさか)に似ていたので、鶏冠と書いて、かえで、と、読まれた。また、井戸も多く、それらの井戸を、鶏冠井と書いて、かえでい、と呼ばれたが、それがやがてなまって、かいで、に、なったそうな。「納得しかけたけど、最後は、なまって、ですか?」 まぁ、よく分かんないね。やっぱり、漢字で考えるのは、間違ってるような…、m(_ _)m。

ややこしき 辻も石塔で 落ち着きが

五辻の常夜灯。

なんか、ここ、ややこしい交差点だね。二車線の道が三本と、一車線の道が二本、斜めに交差していて。「信号が青になるタイミングが、予測できないね。笑。」

でも、一角が小さな空きスペースで、常夜灯があるから、落ち着きを与えているね。「昔から、五辻の常夜灯って言われて、親しまれてきたのかな?」いやいや…。「??」

できた順から言うと、常夜灯が、一番あと。「なぬ〜??」 平成二十四年。「新し〜‼︎」 そのつぎは、昭和四十四年に歩道。そのときに、この常夜灯が撤去されたようだね。「あ〜、これ、復活したのね。それは、よかったよね。」

久方の 都であれば 坂なんぞ

島坂。ここ、何でもないようだけど、土佐日記にも、登場する。「紀貫之の?」

いや〜、内容も何でもないことを書いてるだけだけど、m(_ _)m。土佐の赴任地からのかえりに、ここで休憩して、接待を受けたとのこと。実際に、ここを通っていると言うのに、感動するね。「ファンなの?」 そう。

ただ、和歌を一首なりとても、詠んでくれていたらなぁと思うね。「好きな歌は?」

わがせこが 衣はるさめ 降るごとに

野辺のみどりぞ 色まさりける

…が、いいかな。「…、この方、体は男で、心は女だった?」…、なるほど、自然に詠めるわけだ…、って、ほんまかいな。

過ぐ時が 石の畳も 朽ちさせて

下川原。

ここの旧街道、自治体が気合を入れて、整備したってかんじだね。背の高さくらいのオシャレな街灯と、石畳み。「いいね〜。きっと、整備された直後は、本当に、きれいだったんだろうなぁ。」

そうだね。その後のガス、水道工事とかで、該当する石畳が剥がされ、そこだけアスファルトになっているのが、ちょっと悲しいよね。

「そういえば、少し前に、石畳みをプリントしている自治体があったよね?」 うん、ここも同じ自治体! 「なぬ〜⁉︎ じゃぁ、さっきの石畳みのプリントは、先に整備したこちらを踏まえてのことなのかな?」 そうかもね。

昔から 喫茶もやって いたような

下川原。

そうだね。喫茶の看板が、馴染んでるよね。「江戸時代から、このままで、営業していた感じだね。」

この風景で、混在していて、違和感を感じるものって何?「まず、新しい家、ブロック塀、自動車、う〜ん、それから、電柱、電線、最後に、この喫茶の看板?」

ふ〜ん、石畳みと街灯は、馴染んでるってこと? 「言われてみると、そうだね。一番最後に登場してると思うけどね。」

有料の 橋も今は 買い物で

一文橋(いちもんばし)。この橋は、日本で最初の有料橋と言われている。「えっ、それはすご〜い…、と言うか、めいわくなんじゃない?」

流れている川が、小畑川。大変な暴れ川で、何度も橋が流されている。そこで、橋をかける費用を、通行料から賄うことにした。「なるへそ。こりゃ〜、仕方ないね。通行料が、一文だったんだね。」

でも、初めてのことだから、みんなびっくり。通行料が、橋の名前になったそうな。

橋詰の 木立涼やか 暴れ川

一文橋。

「いいね。涼やかだね。」 でも、怖い話もある。「えっ? 何? なに?」

日本初の有料橋だから、意外だし、認知されてないし、理解できないし、お金持ってなかったりするから、払わないで渡ろうとする人もいたそうな。「どうなったの?」

お金を徴収する番人に、斬り殺されることもあったそうな。「何と…。」 夜になると、人魂が飛び、橋を渡らせろと言う声が聞こえたそうな。「げっ…。」

まぁ、多分だけど、徴収を徹底するために、そう言う話を流したのかもしれないね。

知らぬ顔 無視をされても 感謝して

一文橋。

橋の番人には、半兵衛さんと言う人がいた。この人が、番をしているときに、貧しくって、お金の払えない人とかが、通ろうとすると…。「叩っ斬られた?」

知らぬ顔された。「それって、見てみぬふり? 見逃してくれたの?」 そう。「あっ、ひょっとして、半兵衛さんて、知らぬ顔の半兵衛を決め込む、の、半兵衛さんなの?」 そのようだね。「何と、ここの人だったんだね。」

2021.11.21.:

京都駅から山崎へ、てくてく。

宿場リスト | 山崎 > 芥川