>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

山崎 > 芥川

桂川 宇治川木津川 石清水

天王山、山腹からの眺め。

写真正面の山が、石清水八幡宮のある男山。その手前山の麓に、京阪電車と京街道。その手前は木津川、ちょっと見にくいけど宇治川、そして桂川。さらに手前に、国道171号線、新幹線、その高架のすぐ下がおそらく西国街道。さらに見えないけど、足元に東海道本線と、阪急電車。「密集しているね。」

秀吉軍は新幹線のあたりを右から左へ向けて進軍していったって感じかな。ここが一番狭隘なところだと思うから、決戦場は、もっとずっと左の方かな。

「天下分け目の天王山って言うけど、今立っている場所ってあまり関係ないような...。」

誰が見る 誰に見せるか 旗立ての

天王山、旗立ての松。

山の中腹にある松。写真の灯篭の左の冬枯れの木のもひとつ左の松。

山崎の合戦の際、秀吉軍が真っ先に天王山に登り、この松に高らかに旗を掲げ、味方の士気を大いに盛り上げたとされる。

「なんか、小さいね。ここに旗をくくりつけても、見えるの?」 そうだね、目的次第だね。味方の士気を鼓舞するためなら、ここに敵がいようがいまいが、味方にだけ見えたらいいということだよね。「なるほど。」

それから、実際に合戦の際に旗を立てた松は、明治の中頃まであったそうだけど、枯れてしまったみたいだね。「じゃぁ、この松は、2代目、いや若いから3代目?」

案内板によると、最初に枯れてから3回の植樹を経て、昭和63年に5代目の松を植樹したとあるね。「2代目以降は、寿命が短いんだね。光秀の怨念? m(_ _)m」

あっ、ちょっと待って。「なに?」 案内板は平成元年の記載があるけど、ネットで調べたら、その時の松も枯れて、今は6代目だそうな。「やっぱり、怨念? m(_ _)m。」

合戦を 見ていたような 陶板絵

天王山、山腹の陶板絵。

「ハイキングコースの山の中に、突然、こういうのが、あるんだね。」 実際そうだっただろう布陣を元に、絵が描かれていて、武将の名前も入っているから、分かりやすいね。

明智側の正面に、光秀の右腕の斉藤利三、右翼の乱戦のところに並河・松田、その間に室町幕府奉公衆、秀吉側右翼:沼の向こうには、合戦の勝敗を決めた池田恒興だね。「なんか、全体的には、明智勢が押し出しているような雰囲気だね。」

天下取り 決めた戦の 勝ち組も

天王山、山腹の陶板絵。

山崎の戦いで勝った秀吉は、ここから急速に天下取りへの道を駆け上がるのだが、ここに載っている武将の名前を見ているとね...。「何?」

神子田正治は、1万2千石の大名となったが、小牧長久手の戦いで、秀吉と言い争いになり、追放された。「骨がありすぎって感じ?」

蜂屋頼隆は、敦賀5万石の大名となるが、継嗣なく断絶。まだ秀吉生前のことだね。「なんとかならなかったのかなぁ。」

中村一氏は、駿河府中14万石の大名となるが、関ヶ原直前に病死。意志を息子:一忠が継いで関ヶ原の戦いを東軍側で切り抜け、伯耆米子16万5千石に加増されるが、跡継ぎなく若くして急死のため改易。まだ、大坂の陣の前だね。「なんかね。」

堀秀政は、北之庄18万石、息子の秀治は春日山30万石の大名にまでなるが、次の代でお家騒動が起こり、改易。これも、大坂の陣の前だね。「内輪もめで自滅だね。」

高山友重:いわゆる高山右近は、キリスト教の棄教を迫られたけど、大名を捨て信仰を選ぶ。大坂の陣の年、国外追放でルソンに渡る。「まあ、この人は、無念とも思ってないでしょう。」

木村隼人正は、山城淀18万石の大名となるが、豊臣秀次事件に連座して、切腹。大坂の陣で最後まで踏ん張った木村重成は息子だね。「父親のこととか、どう思ってたのかな?」

勝ち組の中にいても、厳しいね。「ライバルを倒した大企業にあって、リストラにあったみたいなもの?」

細川に 筒井左翼を 突き潰せ

光秀のこの一言で、本陣に激震が走り、全軍総崩れになったとかね。m(_ _)m。

天王山、山腹の陶板絵。『秀吉の道』というタイトルで、何枚か陶板絵が設置されているんだね。この写真の絵は合戦前の先の絵の次、まさに戦っているシーンが描かれている陶板の中で、明智光秀本陣の部分。

この戦いは、お互い正面で、混戦が続いていたけど、側面から川沿いというか、沼地を迂回して進んだ池田恒興が光秀軍の脇腹から攻め込んで穴を開け、さらに丹羽長秀・織田信孝軍が

後から続き、この状況で光秀軍は正面をささえられなくなり、やがて総崩れになったそうな。

写真では、光秀本陣の上を、丸に二つ雁金紋の柴田勝定が逃げていくのが描かれているね。

戦決め 天下治める 天王山

天王山の上からの眺め。大阪平野の方向。中央を蛇行しているのが淀川。左上の山は生駒の山系。中央の遠くに見えるのは、泉州の山並みだろうか。右の方で、デコボコしているのは、大阪市内のビル群。

山崎の合戦のあと、ここに城を築いて、秀吉さん、二年間もいたんだね。

「時代の名称にも、反映させなくちゃならないのでは?」

そうなると、安土桃山時代改め、安土山崎大坂聚楽第桃山時代になるのかな?「ながっ!」

秀吉の ことも話して くれそうな

天王山の中腹....よりも、下の方にあり、どうやら山崎城にも含まれていた宝寺こと宝積寺(ほうしゃくじ)の賓頭盧尊者。

賓頭盧さんといえば、除病功徳の撫で仏だけど、ここの賓頭盧さんは、すごいね。「一体、どれほどの人が、撫でたのかっていうくらい、すり減ってるね。」

いつから、ここに、おられるのだろうかね。「ひょっとして、秀吉さんがこの寺を含む山崎城にいたとき、すでに座しておられたのかな?」

なんか、ゆっくりとではあるけど、昔語りしてくれそうな顔をされてるね。「ホント! 秀吉さんは、どんな人だったの?」

天下人 願いは皆と 同じにて

賓頭盧尊者。

秀吉さんが、賓頭盧さんに、願掛けたとしたら、どんな内容だったんだろうね。

「柴田勝家に勝てますように? 毛利を臣下に組み込めますように? 徳川家康に勝てますように? 天下統一できますように? とか?」

いやいや、そうじゃないでしょう。「なに?」 おっかぁの目が良くなりますように。おっかぁの足腰が良くなりますように。とかじゃない?

「それじゃぁ、我々と同じじゃない?」 気合い入れて、身構えていた賓頭盧さんも、拍子抜けした顔だもんね。

一夜の塔 打出の小槌じゃ あるまいし

宝積寺の一夜之塔。

秀吉さんが、山崎の合戦の勝利を祝して、一夜で建てたと言われている。「いやぁ~、そりゃぁ~、ちょっと無理じゃない?」

そうだよね。中国大返しして、山崎の合戦して、終わったと思ったら、今晩中で三重塔を造れってね?「いや、そうじゃなくて。」

打出の小槌でミニチュアを大きくした?「ミニチュア作るのも大変でしょ!」

小田原征伐の一夜城と同じやり方?「一夜で建物を隠していた木々を切り倒したって? う~ん、ネットに何か情報載ってない?」

あった!「なに? 何?」 この塔が出来たのは、山崎の合戦から....。「合戦から?」 22年後、秀吉さんが世を去ってから6年後だって。「どゆこと?」 さぁ~。

鬼じゃなく 夢の中にて 龍神に

宝積寺の打出と小槌を祀ってあるお堂。

打出の小槌って言うと?「一寸法師!」 やっつけた鬼が、置いていったのが、打出の小槌。「一寸法師を大きくしたり、ご馳走や財宝を出したり。」

そう、その打出の小槌が、ここ宝積寺にある。「一寸法師が持っていたやつ??」

それではない。奈良時代の聖武天皇が、夢の中で龍神から授かったもの。「はは~ん。」 どうしたの?「聖武天皇が、どうやって奈良の大仏様を造ったか、分かった!」 もういい!「m(_ _)m。」

別のもの 打出と小槌 なにが何

打出と小槌を祀ってあるお堂。

「打出と小槌? 打出の小槌?」 打出と小槌! 打出と小槌は、ここのお寺では別のもの。「なんと....。」

具体的にどんなものかはよくわかんないけど、打出は弁財天を、小槌は大黒天をあらわし、福を将来するという。

「次回来たときは、是非ご祈祷をしてもらおう!」

山中も 時せわしなく 進みゆき

宝積寺の本堂。たぶん。

宝積寺は、山崎の街からは、激坂を登ったところ、天王山への登山道の入口にある。雰囲気的には、もう山の中。姿は見えないけど、お隣は大山崎山荘美術館。

宝寺の 隣に住んで 桜哉

山荘の建築中にやって来た夏目漱石の句。

時代をさらに遡ると、

むくと起きて 雉追ふ犬や 宝でら (蕪村)

「のんびり、止まっていた時間が、動く瞬間って感じ。」 でも、今じゃ、天王山山中もそうだったけど、断続的に高速で通過する新幹線や電車の音が聞こえて、常に都会と連動している中にいる感じかな。社会からは、逃れられないってこと。

石清水 川を挟んで 両側に

離宮八幡宮。

「八幡宮だから、桂川、宇治川、木津川を挟んだ向かいにある石清水八幡宮から、勧請されてできたの?」 いや、その逆! 「えっ?」

平安時代、清和天皇の命て、宇佐八幡宮から、八幡神を勧請して、ここ山崎まで来た時に、霊光と岩間から湧き出る清水を見たので、ここにお祀りしたそうな。

で、その半年後、向かいの山に向けて、一筋の光が放たれるのをみて、さらに遷宮されたとのこと。「へ〜、ここが、元宮ってことなんだ。」

敵はなし 天下を取った 油売り

離宮八幡宮。

「油売りから身を興し…の、斎藤道三が所属していたところだね。」

貞観年間に、八幡宮の神官が、搾油機を発明して以降、精油の拠点となり、鎌倉、室町時代と、全国の荏胡麻油の販売を、独占したそうな。

はじめても 旧知にあった ような気が

写真は、関大明神社。この北側あたりに山崎宗鑑さんの屋敷があったそうな。

「お〜、山崎宗鑑さん。久しぶりですね。志那街道で生地に行きましたね。」

その土地に、ゆかりの人として、全く違うところで、同じ人に巡り会えるのは、面白いし、うれしいね。

山崎宗鑑さんは、俳諧の祖とも言われている人。ここでしばらく、暮らしてたんだね。「ここで、俳諧を、確立したとか?」 都じゃないけど、都に近いというところからして、そこまでは、いってないんじゃない?

関の間 宿場の中に 国境

関大明神社。

ここが国境。宿場の中に国境が…。でもら今まで通ってきた国境を思い返すと、そう、驚くこともないかな。

山城と近江は、家が続いていて、どこが境か分からず、しばらくの間、歩いてる道が国境だったよね。

近江と美濃は、溝ひとつ、泊まった人の会話が聞こえるくらい近すぎる国境だったよね。

近江と伊勢は、鈴鹿峠で、唯一、国境らしい国境だったかな。

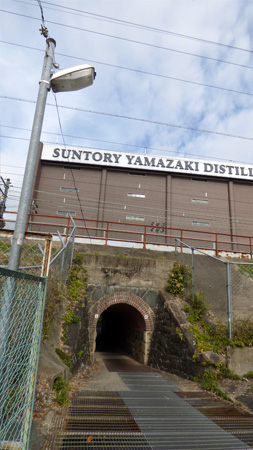

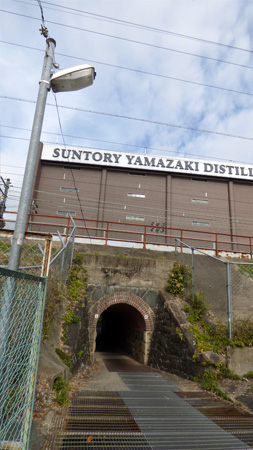

そびえ立つ サントリーの 城下町

サントリーウィスキー山崎の蒸溜所。

すごいね〜っと、言いたいとこだけど…。「だけど?」

もっと、飲むところがいっぱい軒を連ねてるのかと…。「そんなわけ、ないでしょ!」

踏切を 渡れば世界が 様変わり

サントリー山崎蒸溜所

実は…。「実は?」本当に蒸溜所なんて、あるのかと思ってたんだけど、こりゃ、すごいね。

これ、蒸留窯っていうんですか?「効果、絶大だね。」

この蒸留所が出来たのは、約百年前。「....百年、その当時の日本の風景にあってたのかな?」

日本初のモルトウィスキーの蒸留所。蒸留所所長は、のちにニッカウヰスキーを興す竹鶴政孝。「なんとね。飲みたくなってきたね。」

何だかな 違う世界に 行きそうな

山崎の蒸溜所前のマンボ。

夜、ここへ来ると、街灯が点滅していて、向こうへ抜けると、もう元の世界には戻れないような…、そんな気、しない?「しない! 大体、怖くて、向こうへ行けないでしょ。」 なるほど、そゆこと。

ビデオより 写真よりも 歌がいい

水無瀬川。

見かけ、まったく水が無いけれど、実は川底の地下を、水が煌々と流れている水無瀬川。大昔から、恋の歌によく使われた川。

ことにいでて 言はぬばかりぞ 水無瀬川

したにかよひて 恋しきものを (紀友則)

で、期待して来てみると…。「来てみると?」 川に架かる橋の袂で、道路の補修工事をしていて、うるさくて、うるさくて、邪魔にならないように、早足で駆け抜けた次第。「それは、ついてないね。で、上の句? 目、つむればいいじぁん!」 おいっ!

水無の 離宮の水に 列をなし

水無瀬神宮。

面白いね。「何? なに?」 水が無いという地名なのに、名水、日本100名水のひとつ、離宮の水が、ここ、水無瀬神宮にあるんだね。この日も、水を汲みに来ている人の、列が出来てたよ。

そういえば、サントリーの蒸溜所の説明で、良質な地下水を得られる地として、数ある候補地から、この地を選んだとあったね。「水無瀬って結局、表面的には、水はないけど、地下水豊富ってことなのかな。」

百の歌 水無瀬のひとつ ひとつにて

水無瀬神宮。

水無瀬神宮の主祭神は、後鳥羽天皇、土御門天皇、順徳天皇。「みな、承久の乱で、配流になった上皇。」そう。

ここは、後鳥羽天皇お気に入りの水無瀬の離宮が、あったとこだそうな。

そして、ここから見える風景こそが、定家が選んだ百の歌で、表されてるとか…、いないとか…。「どっち!」

たくさんの 鶴が目を引く 離宮跡

水無瀬神宮。

「これは、きれいだね。」ほかでは、みたことないね。何となく、ここから南のほうは、淀川に沿って、湿地も広がっていたろうから、水鳥とかも、多かったかも。「水無瀬の原風景?」

これは、これで、手間暇かかってるのだろうけど、荘厳な建築物や、彫刻、お庭などなくても、イメージを作ることが出来るんだね。

「しかも、専門の職人さんでもなく、普通の人たちが参加して出来そうなところが、なおいいよね。」

今生の 別れをよそに 子等走る

桜井の駅跡。

桜井の別れ。楠木正成と、正行親子の心境を、思おうとしてるんだけど…。邪魔する奴がいる。「誰?」 周りで、走り回っている、子供達! それに…。「それに?」 この…、鳩! 「この鳩、かなりの確信犯だね。笑。」

子の人生 生かしたようで 決めたよな

桜井の駅跡。

この幼な子、小楠公、楠木正行。

後年、北朝方の歴戦の勇将率いる大軍を相手に、連戦連勝。河内国を平定する。北朝側には、衝撃が走る。

最終的にには、四條畷の戦いで討死したが、父親以上の武将だったとも言われている。

二代将軍足利義詮は、敬慕する楠木正行の墓の傍で眠らせたまえ、と遺言したと言われている。

戦前は 知らぬ人なき 全国区

桜井の駅跡。

桜井の別れの話、戦前は、学校の教科書にを必ず掲載されていたので、日本中、知らない人はないくらい有名だったそうな。

時が経つにつれて、乃木希典、東郷平八郎によって書かれた碑が建てられたり、駅跡の公園も、寄付などもあり、どんどんと広がり、記念品を売る店や、食堂までもできたそうな。「何と言うか、忠臣の、聖地だったのね。」

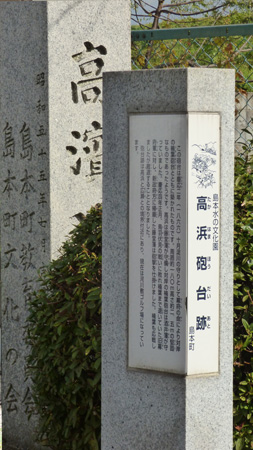

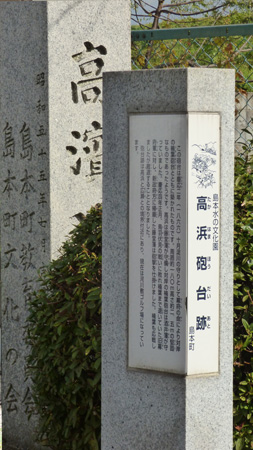

三川を 跨いで砲弾 撃ち合いか

高浜砲台。

「砲台って、大砲の? それ、いつ、誰が作ったの? しかも、撃ち合いか、って?? だれと?」

時期は、幕末だね。徳川幕府が、造った。三箇所。「三箇所も?」 淀川右岸のここ、高浜と、すこしさきの梶原。そして、淀川左岸、対岸の楠葉。外国船が、淀川を船で遡って、京都に攻め込んでくるのを、想定したみたい。ところが、敵は、予期せぬ方向から、やって来た。「えっ? どこ?」

背中を向けている京都から。鳥羽・伏見の戦いの、新政府軍だね。しかも、陸路で。「背中からね…。」

当たらずも 敵の戦意を 打ち砕き

高浜砲台の碑から、淀川堤防に上がったところ。実際の砲台は、今の河川敷にあったとか。右前方の小高い丘のように見えるのが、石清水八幡宮のある男山。写真中央遠方に見える青い稜線が比叡山。

高浜砲台の守備は津藩藤堂家、対岸の楠葉砲台の守備は小浜藩酒井家。鳥羽伏見の戦いでの、幕府軍の敗走を受け、津藩は、新政府軍側につき、楠葉砲台への砲撃を開始する。

「へぇ〜、こんなのどかなところで、大砲うちあっていたの? すごいね。」 ほぼ、朝から夕方まで、撃ち合ってたみたいだよ。

でも、楠葉砲台は、京都から来た新政府軍に、制圧される。

国境 越えても続く 竹の里

島本町 車止め。

おっ? こんなところに筍が生えてると思いきや…。「そんなわけ、ないでしょ。歩道のパネルを突き破ってるし。」 でも、よく見て。パネルの間、ひび割れているし、アスファルトで補修してあるでしょ。これ、次々と筍が出てくるせい?「…。」

どうやら、ここ、島本町は大阪府内有数の筍の産地のようだね。それに、この場所、小学校の前だからかな。

時経ても 変わらぬ月を 宵待ちて

待宵の小侍従の墓と顕彰碑。写真の池の向こうの道の上。

待宵の小侍従。かっこいい名前だね。詠んだ和歌が評判になっての名前。歌人冥利に尽きるね。

平安時代末から鎌倉時代にかけての人。二条天皇とその皇后、高倉天皇に仕える。はなやかで、人を驚かすような表現を得意としたそうな。

名前になった、その元の和歌は、

待つ宵の ふけゆく鐘の 声きけば

あかぬ別れの 鳥はものかは

辛い別れといえば、朝の鳥の声という常識をひっくり返す歌。この歌、作られた当初から、評判がすごくよかったそうな。「スターだね。」

顕彰碑 墓埋もれても 心あり

待宵の小侍従の墓と顕彰碑。

待宵の小侍従の顕彰碑から、反対側、東の方を望むと、正面は御所ヶ池、遠く左前方は石清水八幡宮のある男山。ここで、待宵すれば、なんか名歌ができそうなきがしてきたけど? 「誰を待つの?」

う〜ん、お月さんかな? 「じゃ、待てば? ちなみに今宵は、有明の月。月の出は、夜中の一時半だね。」 次、行こうか? m(_ _)m。

世の中に 怖いものなき お上人

「これは、誰?」 鍋かぶりのお上人、日親さん。「なんで、鍋をかぶってるの?」

時の政府、室町幕府の拷問を受け、灼熱の鍋をかぶせられたから。上人は、それでも説法を続けたそうな。「むっちゃ、酷いことするね。暴君だね。将軍、誰?」

将軍は、守護大名への恐怖政治を行った六代義教。「やっぱり、悪い奴だね。上人が、何をしたというの? どうせ、些細なことでしょ?」

将軍の日蓮宗への改宗と、他宗教の排斥。「…、これも、すごいね。あの万人恐怖の将軍相手に、改宗をせまる? しかも、元、天台座主だよ。」

一徹のお上人、頭の鍋は、終生、取れなかったとか。

2021.11.30.:

山崎から高槻へ、てくてく。

ただ、歩いただけじゃなくて、西国街道最大の難所:天王山にも登ったね。

「難所じゃないでしょ。勝手に横道にそれただけ。」

朝早く じいさん集う 天王山

「地元の散歩コースなんだね。」

京 > 山崎 | 芥川 > 郡山