>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

芥川 > 郡山

街道より 街道八丁 松並木

八丁松原。

西国街道から高槻城へ向かう道を、高槻藩主永井直清が整備したもの。「いいね。」 いいよね。

「名前からして、八丁:約900メートルも松並木が続いていたの?」 そうだね。元々は、道の両側に並木があったみたいだけどね。「残念。」

その代わり、車道と歩道の間に塀が作ってあって、車を意識せずに散策できるようになっているね。

「肝心の街道の方は、松並木とかは、まったく無くなってしまったようだね?」 1800年頃に刊行された観光案内:摂津名所図会にある絵を見ると、街道から枝分かれしている八丁松原と天神の馬場は、松並木が道の両側にあるけど、街道自体はまったく何もないね。「もともと、無かったんだ。」

英語でも しゃべれそうなる 弥生人

八丁松原にある安満遺跡公園の標識。

安満遺跡公園は、弥生時代の大集落跡を整備した公園。「あの標識にあるマークは、標識だけのもの? 標識作るときに、即興で考えたの?」 まさかね。でも、先日、行ったとき、ロゴとか気づかなかったよね。

ネットで検索したら、このマーク、出てきたね。公式のマークなのかな。

整列も 一本いっぽん かぶいてて

八丁松原。

いいね。一本いっぽん、味があって。高槻といえば、大阪のベッドタウンって感じだけど、やっぱり、城下町なんだね。

街並みも 道もガラリと 別世界

JR高槻駅近く。

「急に、道がきれいになったね。セ、センターラインがある! m(_ _)m」

写真の中央は、JR高槻駅前のタワーマンション。左側は、関西大学の社会安全学部と高等科・中等科・初等科の建物。「へ~、十何階建てで、初等科まであるの。すごいね。」

タワーマンションに住んでいて、小・中・高・大学と院までいって、大学に残って教鞭とってたら、一生ここだけで終わるね。完璧だね。「いやいや、幼稚園がないよ。」 なるへそ。

仇討ちの 辻駆け抜ける チャリ軍団

仇討ちの辻

二年半にもわたって、仇を探して旅し、無事本懐を遂げたのが、この辻だそうな。まあ、勿論、江戸時代の話だし、今は碑だけが立ってるような、のんびりした場所かと思いきや....。「なに?」

いまだに、殺気に満ちてるね。ここは。「だから、何?」

中高生、そして社会人老若男女のチャリ軍団! 撮影するのに、隅っこで立っているのも、邪魔って感じ。すごいスピードで、あっち行ったり、こっち行ったり。「何の殺気??」 遅刻!

「まぁ、通った時間帯が、まずかったようだね。」

討つも武士 討たるも武士の 仇の辻

仇討ちの辻

無事、仇を倒したけれど....。「えっ、どうしたの?」 仇の懐から、書状が出てきた。「何て書いてあったの?」

自分は二人も人を殺めており、討たれても当然である。討った方には咎はない、と。討った方は、まだ十四歳。「心に、ぐっとくるね。」

荒神が 守ったような 一里塚

芥川一里塚と三宝大荒神。

手前が荒神さま。奥が一里塚かな。案内板によると、山崎道:京都と西宮の間で、一里塚の残っているのは、ここだけだそうな。「結構、街の中なのに、よく残ったね。」

荒神さまがおられるから、一里塚が残っているような気がするね。「確かに、なにがしかのものが、祀られていると、おろそかにもできないし、逆にまわりがそれによって、守られている気にもなるからね。」

でも、案内板を見て驚くのは....。「驚くのは?」 荒神さまが祀られたのは、大正時代だそうな。「時代的に言うと、結構、新しいんだね。それまでは、何にもなかったの? じゃ~、荒神さまが守ったとは....。」

いや、そんなことはない。時代というか、街が大きく変わっていくのは、まさに、それからだよ。この一里塚の対になる西側の一里塚も、昭和40年代になくなったそうな。「なんと。それまでは、あったんだ。」

江戸時代のはじめ、街道を整備する際に、一里塚には必ず前に地蔵尊かお稲荷様を祀るように、と、しておけば、全国すべての一里塚は残ったように思うけど。

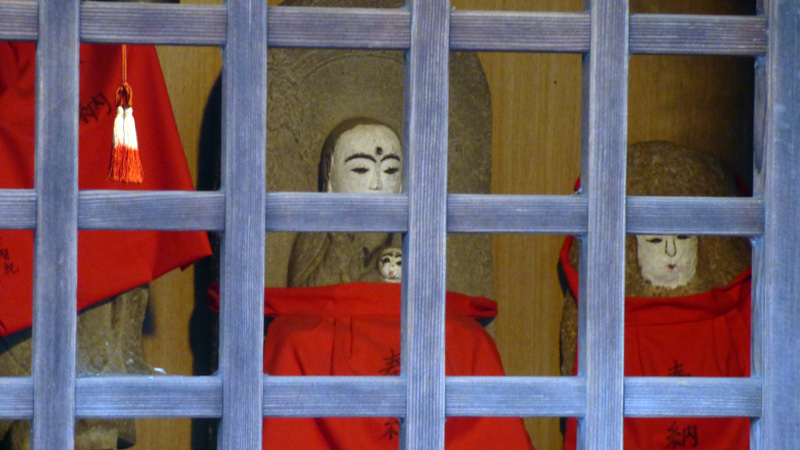

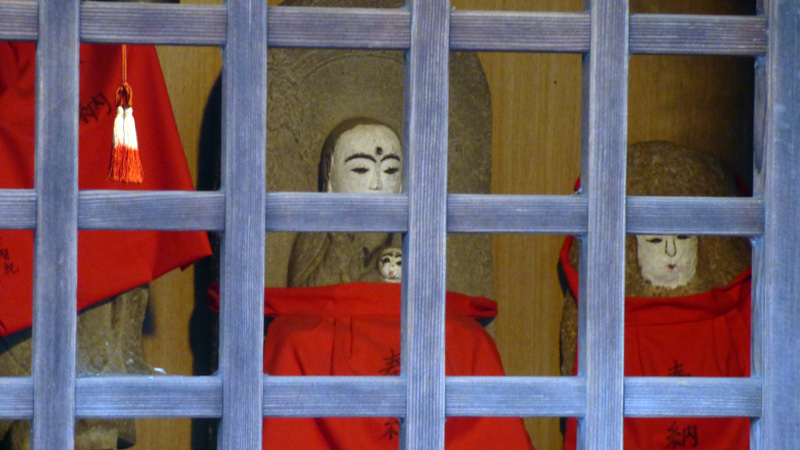

胸元の 笑顔につられて にっこりと

子宝地蔵尊。

ここのお地蔵さまは、お化粧されているね。胸元には赤ちゃんかな。

子宝・子育てにご利益があると案内板にはあったけど、関係ない人まで、笑顔にするのは、いいね。

石垣を 支える方が 楽そうな

東海道本線の芥川に架かる橋脚。

この右手前の橋脚、何と高槻城の石垣だそうな。「なんとね。」

高槻城は、明治四年に、廃藩置県によって廃城となり、その後、今の東海道本線の大阪・向日町間の、敷設用材として使われたそうな。橋脚や線路下をくぐるトンネルに用いられてるみたい。

「なんかね....、定年後も重労働しているみたい。貨物列車とか、重いだろうね。」

水面より 晴れの日顔出す 羽休め

トロッコ列車橋脚跡。

穏やかな水の流れの中で、鳥さんが羽休め。「川の真ん中にあるやつ、あれ、何?」 トロッコ列車の橋脚の跡。たぶん。「ここ、そんな列車が、走っていたの?」

昭和15年から30年くらいまでの間かな。淀川の堤防の補強で、土を運ぶためにあったみたい。ここの近く、高槻市立第二中学校あたりから、直線距離で5・6キロ離れた現場まで、走っていたそうな。「へぇ~、トロッコ列車ねぇ。今、あったら、おもしろいかも。」

この辺の 土でみんなが 守られて

トロッコ列車橋脚跡。

トロッコ列車が走る元となった堤防の補修、大正6年に台風による大水害があったようだね。

今の高槻市大塚あたりで、淀川の堤防が200メートルに渡って決壊。「なんとね。」 水はどんどんあふれて、今の高槻市・茨木市・吹田市から大阪市東淀川区・淀川区・西淀川区の大阪湾の河口まで、直線距離で22キロ、一面泥の海になったようだね。「22キロ....。」

最下流の河口付近では、堤防に囲まれていて、水の出口がないから、明治末に完成したばかりの堤防を、わざと切って、排水したそうな。「これは、きついね....。」

その後も、復旧・さらなる補強に、年月・労力をかけ続けているんだね。「おかげで、今の暮らしがあるっていうことだね。」

巨大なる 古墳がぼちぼち 見えそうも

旧街道から今城塚(いましろづか)古墳への入口。写真の一番右が、案内板。

昭和の高度成長期以前は、おそらく、御陵は、遠くからでも、見えたんだろうけどね。「目印にも、なってたろうね。」

でも、今じゃ、あらかじめ知らなきゃ、まったく分かんないね。「通り過ぎるよね。」

拝まねど 人みな集い 楽しそに

今城塚古墳。写真右は、後円部の外堀の外側の提。左は内堀の堤。

この古墳は、第二十五代継体天皇の御陵だと言われている。宮内庁指定の御陵は、ここから直線距離で1.5キロメートル離れた、太田茶臼山古墳。

「見解が、二つの説に、分かれてるんだね。」 いやいや、学会ではこちら今城塚の方が実際の御陵だと、定説になってるね。高槻市役所のホームページにも、『真の御陵と考えられ』って、宮内庁と真っ向対立してるね。「あおるんじゃない‼︎」m(_ _)m。

王の墓 野に、田に、観光 スポットに

今城塚古墳。写真の右中央に階段みたいなのが見えるけど、これが大体前方後円のくびれのところあたり。写真は内堀で、半分が空堀、半分は水がある。

今城塚古墳、出来てから千五百年くらい経つそうな。「とんでもなく時間が経過してるんだね。」

そう、昭和三十年代の写真を見ると…。「見ると?」二重の堀は、内堀は田んぼ。外堀は、ため池と田んぼ。古墳の周りも、田んぼ。「いや〜、さすがわ、農耕民族。遊んでる土地があったら、耕しちゃうんだね。」

埴輪たち 新たな時代を よろこびて

今城塚古墳の祭礼の舞台。

この古墳の主、継体天皇は、今上天皇陛下から、血統的に確実に遡ることのできる、最初の天皇と言われているね。「それ以前の天皇は?」

歴史の説として、実は、王朝が幾つか、交代したのでは?と、言われている。節目の天皇としては、神武天皇、崇神天皇、応神天皇、そして継体天皇。「それ、ホント? なんか学校では、あまり詳しく習ってない時代だね。」

まあ、いろんな説がでているように、古文書では、色々と、一見辻褄の合わない点は、あるけど、逆に、だからと言って、全否定できることには、ならないと思うね。

「でも、なんか、新しい時代の大王ってイメージが、舞台の埴輪たちから伝わってくるね。」

祭礼の 舞台で愉快な 埴輪たち

今城塚古墳の祭礼の舞台。

埴輪って、なんかもひとつ表情が無い印象を持っていたんだけど。ここの埴輪さんたちは、なんか楽しそうで、明るいね。「これ、観光用にわざとゆるく作ってるの?」

すわぁ〜…、そんなこと、無いんじゃ…。「それに、ひとつ一つ、単体で置いてある、並べてあるんじゃなくて、わざわざ舞台を作って、みんなで、何かしてるよね。お祭り? 楽しそう。」

いゃぁ〜、これ大王の祭礼というか、葬儀の様子っていうか…。「げっ、そうなの? でもやっぱ、あかるいけど?」

生前に造ったものとか…。「なるぼど、それでね。」

信長が 砦にしたと 思いきや

今城塚古墳。内堀。右が前方部分。向こうに見える提の上には、円筒形の埴輪が並ぶ。

織田信長が、摂津の三好勢を攻める際に、ここを砦にしたとか。「それで、今は、城になった、塚、って言うの?」

まあ、そのせいで、ずいぶん壊されたかと思われたんだが…。「いたんだが…?」実際は、1596年の伏見大地震で、墳丘が地滑りをおこし、崩壊したらしい。「なんとね。出来てから、一千年以上経って、地震でね…。」

青空に 参道伸びる 闘鶏野かな

闘鶏野(つげの)神社。

ここは、すごいね。天上界というか、神の世界へと、参道が続いているような感じだね。「まったくね。」

普通は、本殿のある山に向かってって感じだけどね。「奥もそうだけど、周りも何も無いね。」参道を梯子のように、立てたみたいだね。「気持ちよさそうだね。」

振り向けば 大阪中が 見てるよな

闘鶏野(つげの)神社。

写真は、参道を上って、振り返ったところ。「見晴らし、いいね。参拝者は、誰もいないけど、なんか、みんなから見られているような気がするね。」

参道の 下ゆく車は 多けれど

闘鶏野(つげの)神社。

「ここは、どうなってるなの?」先の写真の参道を上ると、陸橋になってるね。「陸橋?」 名神高速道、六車線を跨いでいるね。

「なるほど、高速道路ができたから、こういうつくりになったのかな。」 まあ、でも、清々しくって、気持ちいいけどね。

登り窯 目は高層の マンションへ

埴輪工場公園。

「ここは、一体…?」 埴輪工場!「こ、工場? はにわ…の?」

今城塚古墳などに設置された、大量の埴輪を作っていた、焼いていたところ。写真は、その登り窯。「う、うしろの、マンションは?」 マンションは、マンション‼︎

「なんか、とんでもない組み合わせだね。」 そうだろ! しばらくマンションを見上げたまま、たたずんでしまったよ。「まるで、登り窯ごとタイムスリップした古代人が、マンションみるみたいに?」 おいっ!

遊ぶ子等 見守る埴輪は 笑顔かな

埴輪工場公園。

名前は大変いかついけど、要はマンション群の中の公園。所々に、小さい子たちと、お母さんが数組。復元された埴輪も置かれている。先ほどの今城塚古墳で見た埴輪と、同じもの。…で、思うんだけど…。「何、なに?」

埴輪って、幼い子供たちに、似合ってるよね。「確かに。素朴なところが。」面白いね。千五百年くらい経った時代でも、マッチするものがあるなんて。

力士さん こんな前から いたんかい

埴輪工場公園。

「これ〜、ホントに、力士なの?」 そう案内板にはあるね。

相撲は、元々、神事だし、神話の頃からあったみたいだよ。横綱は、神社にあるのと同じ、しめなわを巻いてるだろ。「なるほど、そう言われれば、そうだね。」

巡礼橋 寺なくそのよな 人もなく

巡礼橋。

「巡礼橋、その名前を聞くだけで、想像する風景が、一変するね。」

ここは、西国街道と、西国三十三箇所観音霊場の總持寺と、穴太寺への道が交差するところ…、からの名前なのかな?

交通手段も、目の前の風景も変わっているから、ちょっと信じがたいね。

松並木 徐々に姿を 現して

継体天皇陵。

さぁ、いよいよ、宮内庁指定の、ほんものの継体天皇陵、「なにか、あちこちで、引っかかるような気がするんだけど、宮内庁、きらいなの?」 いや、そんなことは、決してございません。m(_ _)m。

細い旧街道から、住宅の間のエントランスを抜けていく。全貌が見えないから、期待が高まるね。

聖域や 鳥の楽園 宮内庁

継体天皇陵。

「当然、中には入れないから、遥拝所から見るだけなんだけど、そんなに大きくない??」 いやいや、どうして。さっき行った今城塚古墳よりも、大きいみたいだね。

「へ〜、ぜんぜん、そうは見えないけれどね。」 さすがわ、聖域だね。「鳥たちの?」 おいっ!

手を合わす 同時に心 洗われて

總持寺。

「それ、すごいじゃない! 手を合わせた瞬間、願いごととか言う前に、心か洗われるなんて…、って、ひょっとして、この写真のこと??」

その通り。いや、ホント、手を合わせただけで、ビックリ…。「はい、はい。」

千社札 色あせ剥がれ 糊の跡

總持寺。

千三百年の歴史を誇る、西国三十三箇所霊場…と、言うけれど…。「言うけれど?」 そんな言葉じゃなくて、この千社札が、長い時間、参った人たちが背負っていた思い、願いを、全て表しているような気がするね。「そうだね。」

都会なる びんずるさんは あかぬけて

總持寺。

びんずるさま、お久しぶりです。「すっかり、旅の友だね。」 しばらく見ない間に、スッキリなさって。「まぁ、ここは金属製だからね。」

この、びんずるさまは、社会人としての常識、あるべき姿を、ビシバシ行ったり、現代人の悩みに応えてくださりそうな、気がするね。「びんずるさま、万能だね。」

清水の 舞台ほどでは ないけれど

總持寺。

「確かに、清水の舞台を連想させるね。」 そうだ! これからは、決意を表す時に、總持寺の舞台から飛び降りる気持ちで、って、言おうかな?

「それ、なんか、軽くみてない? じっさいに、飛び降りられる?」 う〜ん、無理! m(_ _)m。

2021.12.03.:

阪急電車の高槻市駅から郡山、少し過ぎて大阪モノレールの豊川駅まで、てくてく。

山崎 > 芥川 | 郡山 > 瀬川