>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

郡山 > 瀬川

あちこちで 井戸端会議の 雀さん

大阪モノレールの豊川駅からすこし西に行ったあたり。

随分と久しぶりの西国街道...、いや~、賑やかだね。「どこが? どう見ても、街道は裏道。まわりは、閑静な住宅地だけど。」 頭の上、電線のあたりがね。「...雀さんたちね。」

本日のスタート地点:豊川駅は、大阪府道1号線の真上にあって、万博公園・府道2号線の中央環状と、外環状・彩都ニュータウンを結んでいるから、交通量も多くて、どうなるかと思いきや...、ここは、静かだね。「よかったね。」

人生の 最期の水は 美味かろか

楠水龍王から、やって来た方角を見る。

「何? なに? いきなり、深刻な状況みたいだけど?」 ここは、楠正成公が湊川の戦いに赴く途中、小休憩をし、井戸水を味わったところだそうな。「...楠正成...、桜井の駅を通った時以来だね。すっかり忘れていた。」 おいっ!!

まぁ、知っている話では、たいてい、死を覚悟しての出陣だったという形で、桜井の別れもそれを踏まえているけど、それだけに、ここでの小休憩、最期の水は、どんな感じだったのかな?

「おいしいとか、まずいとか、感じないんじゃない?」 う~ん、そうだよね...、でも、単純に、冷たい! うまい! おら~!行くぞ!!ってな感じもありかなと?

「それ、季節は、いつだったの? 冬なら、寒いし、冷たいし...、って、暗い想像しかできないけど。」 湊川の戦いは、建武3年5月25日、今の暦でいうと、7月4日だね。やっぱり、冷たい! うまい! おら~!行くぞ!!...だね。笑。

道しるべ 地図がなくても 旧街道

楠水龍王から、少し西へ行ったところ。箕面市小野原。

何か、気づかない?「えっ? 何? なに?」 道の両側。「石畳風にしてあるね。」 なかなか、いいね。箕面市に入ってから続いているのかな。この先もずっと、こんな感じだといいんだけど。

「あの~、実は、ほぼほぼ、本日のスタート地点:豊川駅あたりから、ずっと箕面市で、楠水龍王のお堂お少し前から、石畳風が始まっているんだけど...、気づいてなかった?」 いじわるだね。

著名人 多数の中の ひとりかな

箕面市小野原西の春日神社。

「著名人?...、笹川良一? 一日一善の?」 そう。「ホント? 同姓同名じゃないの??」

笹川良一氏は、ここ、箕面市小野原出身。右翼のドン...のような。永田町のフィクサー...のような。CIAのエージェント...のような。社会奉仕活動家の人。そして、なんと言っても、日本船舶振興会:日本財団の会長だから、動かせる資金が桁違いだからね。

「でも、政界に絶大な影響力を持ちながら、ここでは、奉納者のひとりなんだね。」 そうだね。

参道を 曲がれば深き 山の中

箕面市小野原西の春日神社。

すごいね。この神社。今日は、多少起伏はあるけど、ずっと平地の住宅地を歩いていたのに、参道を曲がれば、急に山の中?「単なる村の鎮守とは思えない奥深さだね。」

山林を 開いた社 だけ残り

箕面市小野原西の春日神社。

「一見、山奥だけど、この神社のある森というか、丘のまわりは、住宅地。」 そう、たぶん、このあたりの原風景のよう山林を、西暦768年に切り開いて、この神社ができたそうな。「大昔だね。飛鳥時代かな?」

しかしながら、1,250ほど時代が下った今となっては、切り開いたつもりの神社以外の山林は、すべて無くなってしまったことになるね。

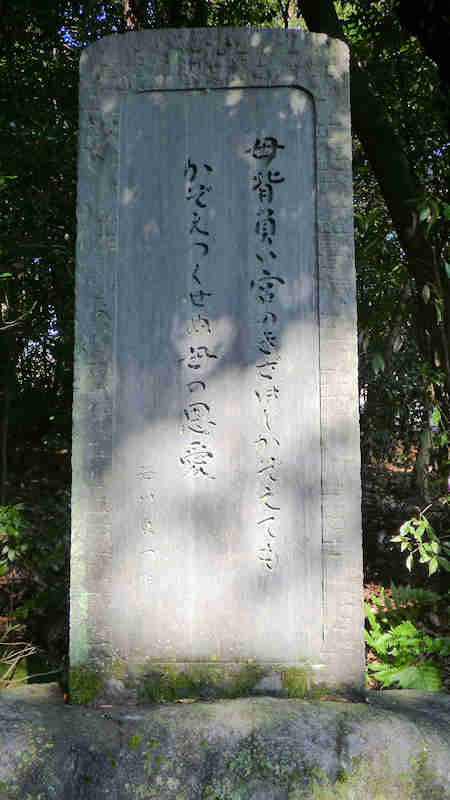

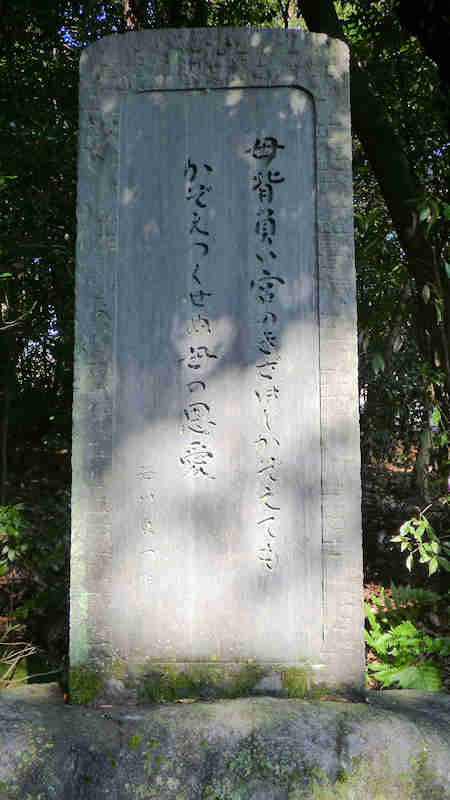

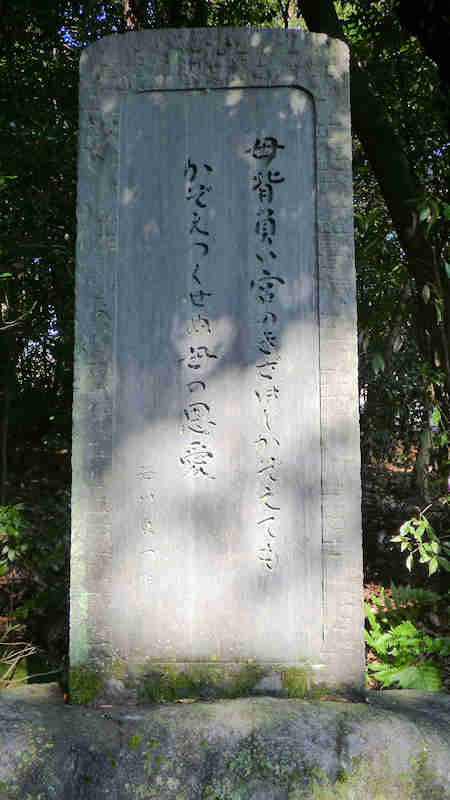

批評せど 母など一度も 背負わずや

春日神社の孝養の歌の碑。

まあ、雰囲気的に、色々と良くは言われないことが多いんじゃないかと思われる笹川良一さんですが、この歌はね。

これは、金毘羅さんにお参りしたとき、82歳のお母さんを、おんぶして、石段を上った際の歌。

「お母さんを、おんぶしたことある?」 …、確実に、ないね。まぁ、偉そうなこと、言えないね。何を思われようが、我が道を行く。この方、偉いと思うよ。

前掛けも 石となりそな 古き宮

箕面市小野原西の春日神社。

「いや~、ここ、創建から1,250年くらい経っているって行ってたけど、前掛けが石に変化しつつあるように見えるよね。繊維も年が経てば、石になるの?」

ん~なわけ、ないでしょ! 白いところは、白いままでしょ! だいたい、千年経ってもこの白さじゃないと思うけど。「ごもっとも。」

はるかなる 三十六町 遙拝し

勝尾寺の大鳥居。

「お寺でも、鳥居? しかも、鳥居の周辺の道路も、石畳でデザインされているし、鳥居自体が、新しいから、かなり篤い信仰を得ているということだよね。」

そうだよね。人生のあらゆる場面で勝つお寺...と聞けば、お参りする人も多いと思うよ。しかも特定の事柄に勝つというより、自分自身に向き合って、自分の弱い心に勝つ...となれば、万事該当するからね。私も、ここから、遙拝しておこう。

「えっ? ここから遙拝? それ、行くのが面倒だから?」 なんちゅうことを言うのかな? 確かに、勝尾寺はここから三十六町:約四キロ先だけどね。「まぁ、ご近所のご隠居さんが遙拝されていたら、信心深いのかなって思うけど、リック背負っているじいさんが遙拝ていたら、間違いなくめんどくさいからでしょ。」 し、し、し、失礼な。─(゚Д゚)→

吉宗に 大岡越前 何がある

為那都比古神社(いなつひこじんじゃ)。

「えらい、ビッグネームが、出てきたね。」 こちらの社号碑は、徳川幕府八代将軍吉宗公が、寺社奉行大岡越前に命じて、奉献したものとあるね。

「どう言ういきさつ?」 すわ〜。「おいっ‼︎」 まあ、いきさつは分んないけど、こちらの神社は、名前や、その漢字からして、いかにもというか、有無を言わせぬ古さ、重厚さがあるよね。「いつくらいの創建なの。」

由来の石碑によると、千七百年以上前にあった部族国家:為那国の守護神を祀ったとあるね。「ぶ、部族国家? それって、金印で有名な倭の奴国と、同じレベル??」 雰囲気、そうだね。「徳川幕府なんぞ...って感じの、すさまじい古さだね。」

明治の世の 剣なるかな 榴砲弾

為那都比古神社(いなつひこじんじゃ)。

「神社に、砲弾?」 そう、一瞬、ビックリしたね。台座に記されているのによると、砲弾は、日露戦争の時の旅順港攻撃に使用したものを、陸軍省から譲り受け、地元出身の方が、奉納されたらしい。

たぶん、昔々に奉納等されていた神剣、宝剣などと、同じ感覚じゃないのかな。「なるほど。そう思うと、意外なものっていう感じでもないのかな。」

お達しで 集められども 賑やかで

為那都比古神社(いなつひこじんじゃ)。

「なんか、この神社、狛犬さんが多くない?」 そうだね。「振り返ってもいるし、脇の道にもいるし…。」何重にも、聖域を守っているような…。

なんでも、明治の終わり頃、政府の神社統合発布によって、近隣の10社もの神社が、ここに統合されたようだね。「じゃ〜、その時に、狛犬さんも、この神社に集合したのかな?」

強制的にさせられた感は拭えないけど、狛犬さん、賑やかでいいかも。

脚元を 見つつ登りて 見上げれば

菅野の医王岩。

「これは...、また、大きいね。」 右下の案内板と比較してもね。「なんか、動きそうというか、生命があるような気がするね。」 そうだね。磨崖仏とか平面的に彫ってあるものと違って、かなり立体的だものね。「一番上は、何か頭みたいにも感じるし。」

「昔の人は、どういうふうに感じていたのかな?」 一応、大己貴神(おおなむちのかみ:大国主命)と少彦名神(すくなひこなのかみ)が生まれたところと、言われているから、そういうレベルで信仰の対象となっていたんだと思うよ。「すごいね。」

磨崖仏 彫るのも恐る 大きさの

菅野の医王岩。

「よく何も手を入れないで、元からあったママの姿で残っているよね。普通、これだけ大きい岩があると、磨崖仏とか彫ろうかと思ったりしないかな。」

いや~、第一印象で、初見で何と思うかだろうね。大きな岩だな、と、感じたら彫るだろうけどね。原型のままで、神や仏を感じたら、恐れ敬い祀るだけじゃないかな。「なるほどね。」

仮名手本 地のままの方が 心には

萱野三平宅跡。

ここは、仮名手本忠臣蔵に登場する、早野勘平のモデルになったとされている、菅野三平の実家だね。

「早野勘平…舞台では、お軽勘平で有名な人だね。」 そう…と言うか、忠臣蔵では、一番有名なんじゃない?

「確かに、そうかもね。それにしても、すごく立派なお屋敷だね…って、赤穂の人じゃなくて、ここ、箕面の方だったの?」

そう。菅野氏は、源氏の末裔で、菅野村の豪族。江戸時代になって、旗本の代官をしていた。三平は、その家の三男坊。「なるほど。」

13歳の時、その旗本家の推挙で、赤穂藩の中小姓として奉公にあがる。「なるほど、なるほど。」 ところが、それから13年後…。「13年後?」

一目しも 母の葬列 やり過ごし

萱野三平宅跡。

奉公にあがってから、13年後に松の廊下の刃傷事件が起こる。「それから、それから?」

三平は、事件を知らせるために、赤穂へ。江戸から赤穂まで、普通の旅人で17日、飛脚でも8日かかるところを、たったの4日で。「凄まじいね。」 しかも、途中では…。「途中では?」

三平が、ここ、実家の前を通る時、前日に亡くなった母親の葬列に出くわす。「なんと…。」

同僚が、ひと目母親に会っていけ、と、言うところを、少しでも早く赤穂へと、涙ながらに振り切って行ったそうな。「グッとくるね。武士だね。」

幾つの義 自分の中で 戦いて

萱野三平宅跡。

三平は、内蔵助の義盟に加わり、お城明け渡しの後は、一旦、実家にもどる。ところが…。「ところが?」

父親から、父が代官を務める旗本家に仕官するように勧められる。「なるほど。討ち入りの義盟に加わるほどの忠義と同志への思い、一方で、父親に対する孝行。板挟みだね。」 しかも…。「しかも?」

かつて浅野家に推挙し、今回仕官を勧められている旗本家は、吉良家とも繋がりの深い家だった。「なんと、なんと…。恩ある旗本家にも挟まれて…。苦しいね。」

で、結局、三平は、内蔵助に遺書を残し、主君の月命日に、自刃する。「涙だね。」

仮名ならば 読み間違いの しようなく

萱野三平宅跡。

「しかし、仮名手本忠臣蔵の勘平のモデルとは言いながら、これっぽっちも、史実が入っていないよね?」

そうだよね。確かに、史実の話だけでも、胸が熱くなるけれど、根底にあるものは、忠義、孝行、恩義。

それに対して、歌舞伎の方は、忠義の上には乗っているけど、色恋とお金に、人の心が揺さぶられる。

当時、舞台を観にくるお客さん、一般庶民からしてみたら、日常関わりのない武家の心情よりも、中身が庶民的な思考の持ち主の方が、共感できるんだろうね。

境内に カルピス発売 百周年

稲 教学寺。

「何? これ? お寺の境内の中に、カルピス発売百周年記念??」 カルピス生みの親、三島海雲さんは、このお寺の息子さんだった関係かな。「へ〜、そうなんだ。」

三島海雲さんは、13歳で得度。現在の龍谷大学の前身で学んだ後、中国大陸へ。「ほ〜、それから?」

雑貨貿易商を設立して、日本の雑貨などを販売していたが、内モンゴル滞在時に体調をくずして、死にかける。「ど、どうなるの?」

始皇帝 足元にあり 不老不死

稲 教学寺。

内モンゴルでは、チンギスカンの末裔の部族に滞在していたらしいのだけど、そこで勧められた乳酸を飲み続けたら、回復。「よかったね。」

この時の、乳酸に対する思いが原動力となって、帰国後の1919年、乳酸菌飲料の大量生産に、世界で初めて成功し、カルピスとして発売されたそうな。

「1919年? 大正8年? そんな昔からカルピスってあるの?」 そう。関東大震災の時には、無料配布しているくらい。「へ〜、てっきり昭和の高度経済成長期の飲み物とばかり…。」

カルピスは 初恋の味 知らなんだ

稲 教学寺。

「そうなの? お坊さまの発想らしくないよね。」 考えたのは本人じゃないようだけど、決裁してるからね。「カルピスは、子供の頃に、ガブガブ飲んでたけど、このキャッチコピーは、知らなかったなぁ。」

警察からは、公序良俗に反するとまで言われた時代だったそうだから、インパクトは、大きかったようだね。

賢人も 偉人もここだと 道しるべ

箕面大坂道追分。

ここは、西国街道と、箕面・大坂道が交差する四つ辻。「ん? どうしたの?」 いや〜、箕面の滝を見に行こうかどうかと…。

「まぁ、昔から有名人も訪れている所だし、行きますか?」 そうだね。

世間体 物理的にも 無理なよな

牧落八幡宮。

「こ、これは?」 う〜ん、知恵の輪? うん、たぶん、境内にある知恵の神さま、久延彦命社(くえびこのみことしゃ)のくぐり岩かな。これをくぐると、賢くなるとか。

「荷物、もってよか?」 えっ? くぐるの? それはちょっとね…。ほかにも、参拝者おられるからね…。「確かにね。横っちょに、努力って、あるんだけど、これ、勇気の方が、良かったかも?」 おいっ!「でもって、くぐって、おなかがつかえた時に、初めて努力?」こらっ‼︎

強者が 東へ行けと 挑発し

東海自然歩道西の起点。

いやぁ〜、前々から、あちらこちらで、案内の道標は見たことがあったけど、ここが西の起点なんだね。「まだ、1ミリも歩いてないけど、全行程を走破したような満足感に浸ってない?」

東海自然歩道は、明治の森箕面国定公園から、明治の森高尾国定公園まで、1,697キロに及ぶ、日本初の自然歩道。のみならず…。「のみならず?」

高度経済成長期に、公害問題から社会の目を自然に向けさせた。「そう言う時代背景なのね。」

その影響は大きく、歩道が通ったところ、観光地でも何でもないところが、次々と国定公園に指定された。「なんと…。」さらに、それは、…。「それは?」

国定公園自体の意味合いを、観光地的な視点から、保護林ネットワークの役割を持たせることになったそうな。「ぜひ、歩いてみたいね。」

裸婦像や 現代彫刻 ではなくて

ゆずるくんベンチ。

「先ほどの東海道自然歩道の碑だけど…。」 何? なに?「普通は、左に建っている碑じゃなくて、ベンチの上の像の方に、目が行くんじゃない?」 た、確かに…。

これは、滝ノ道ゆずるくん。「箕面の滝への道を、交通整理する人?」 違う、ちがう。箕面のゆずをアピールするキャラクター。「ここ、柚子の産地なの?」

そう、何を隠そう、日本三大実生柚子の産地。「そうなんだ。でも、歩いていて、全然そんな感じ、しないけど?」 実際の産地は、もっと山の奥みたいだけど、彼は里に降りてきて、あちこちでアピールしているみたいだね。「まぁ、意味不明の現代彫刻像よりも、可愛くって、いいかもね。」

幼子や 親にとっては 孝養の

滝道の像。

おおっ、あの像は? ひょっとして…。「あ〜、あれは…。」 笹川良一さんだね。「当たりだね。」 まぁ、像を見るのは初めてだけど、朝、立ち寄った春日神社でね。「事前に、学習してるからね。」

像のある、この滝の道、小さい子供を連れた家族が、とっても多いけど、親にとっては、おんぶしてもらってる以上の孝行だと思うね。「子供たちは、まったく、意識してないけどね。笑。」

右往左往 蟹さんまっすぐ 行くけれど

箕面の滝道の蟹さん。

「沢蟹だったんだね。」 そうだね。滝への道を行く人は多いのだけど、遠くから見ていると、一箇所だけ、人の動きが乱れているところがあったよね。「原因は、蟹さんだったのか。」

面白いね。蟹さんは、横向けに、道をまっすぐ渡っているだけだけど、道ゆく人は自分の方を向いているから、反射的に、避けようとするからね。笑。「子供たちは、すごく喜んでいたよね。」

2022.10.23.:

大阪モノレールの豊川駅から、街道を逸れて、箕面の滝まで、てくてく。

芥川 > 郡山 | 瀬川 > 昆陽