>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

西宮 > 兵庫津

もう二度と 帰って来れない ような気が

JR甲子園口駅から、西へ約300メートルのマンボウ。

「ここ、本当に、線路の向こう側への連絡通路?」 そのようだけど、ちょっと、無理があるような…と、思って見ていたら…。「見ていたら?」 女の人が、入って行ったけど…。「ホント?」

見に行って、しゃがんで、のぞいたら…。「のぞいたら?」 もう、いない。「怖っ!」

う〜ん、勇気、出ないね。一度入ったら、「入ったら?」 向きも変えられないような…。「えっ? 異次元に飛ばされるとかじゃなくて、体型を気にしてるの?…てか、そんな人が、向こうから来る方が、怖いわ!」 おいっ!

行く前に 注意書きは よく読んで

JR甲子園口駅付近のマンボウ。

「なんか、入り口の両側に、注意書きが、あるけど?」

自転車は降りて通行してください。西宮市。「見りゃ、わかるでしょ! どう見ても、高さは、150センチ、いや、140もないかも。大体、ハンドルもって、自転車と横並びでは、無理でしょ。」

原付バイク、エンジン停止。西宮市。「う〜ん、これは確かに、エンジンかけたままだと、窒息するかも。…って、どんな格好して、原付押して向こうまで行くの!」

行く人を 寄せ付けもせぬ 怖いもの

JR甲子園口駅付近のマンボウ。

「中は、明るくって、きれいなんだね。」

でもでも、さっきぐぐって行った女の人以外、誰も来ないね。

「そら、怖いからでしょ。」 やっぱり、異次元に飛ばされるような、恐怖感?

「いやいや、変なおじさんが、写真撮ったり、入り口で、ぶつぶつ言いながら、ウロウロしているから。」 それ…、私?

朝日受け 願いが叶え られそうな

熊野神社

いやぁ〜、朝日が差し込んでいて、清々しいね。「境内も、きれい。」

今、拝めば願いが叶いそうな気がするね。「一応、聞くけど、なにをお願いするの?」

今日も一日、いい天気でありますように…、かな。「なんか、今、本殿の方から、ホッとした、ため息が聞こえたような。笑。」

丁寧に お出迎え受けた ような気が

熊野神社

「ほ〜、お花が生けてあるね。」 そうだね。境内は、誰もいないんだけど、ご丁寧に、お出迎えを受けたような気持ちになるね。

「そういう、人の気持ちを感じるね。」 いいね。この神社。寄らせてもらって、よかったよね。

神が住む 前は海岸 防風林

熊野神社

「海岸、近かったの?」 いやいや、違うんだけど、木々の傾きが、海岸線の防風林、きれいに手入れされた境内は砂浜のように見えたから。

「波の音、聞こえてきそうだね。」

算学を 凌ぐ問題 人の願

算学神社

「算学?…神社?」 数学の神様だね。日本の数学、和算の父、みたいな人、毛利重能(もうりしげよし)を、祀っているみたいだね。ここ、地元の人だね。日本で唯一の数学の神様の神社のようだね。

「和算と言えば、関孝和は、知っているけど…。」 関孝和の師匠の師匠だね。「そうなんだ。」

この先生は、豊臣秀吉に、仕えていたそうだよ。「秀吉さんに? なるほど、秀吉さん家臣団には、大軍を動かす際の兵站を支えたりする人も多かったから、算学に強くないとね。」

本当に秀吉さんの下で仕事していたと仮定すると、純粋な数学の問題を解くより、難しかったかな。「これから水攻めするけど、提造るのにかかる時間と費用は?とか。」胃が痛いね。

唐入りの 時代に留学 持ち帰り

算学神社

「えっ? 留学? 中国に?」 そう。明に留学したらしい。「秀吉さんの唐入りの時に、敵となる国に、留学なんて、できるの?」

まぁ、詳しくは、分かんないけど、唐入り前とか、あるいは通商をしている商人にまじってとか。「そう考えれば、可能性はあるよね。」

日本の算学は、遣隋使、遣唐使の頃に、中国からはいってきたものだけど、毛利重能は、中国だけじゃなく、イスラム式、西洋式の数学に関しても、ある程度、知識を吸収していたみたいだね。「すごいね。」

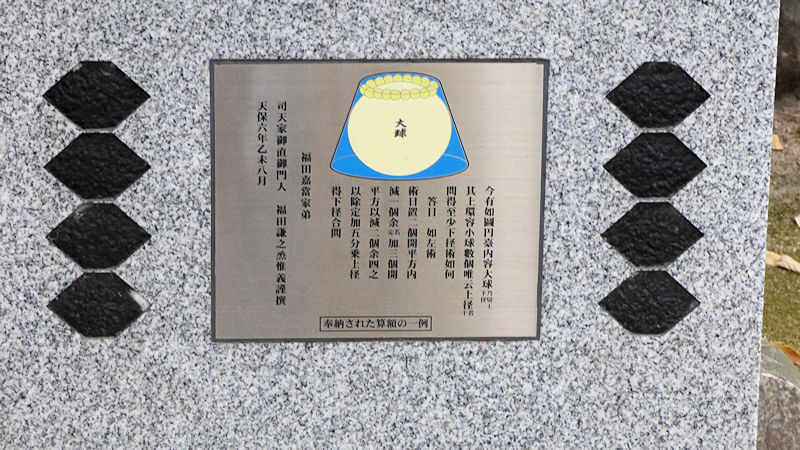

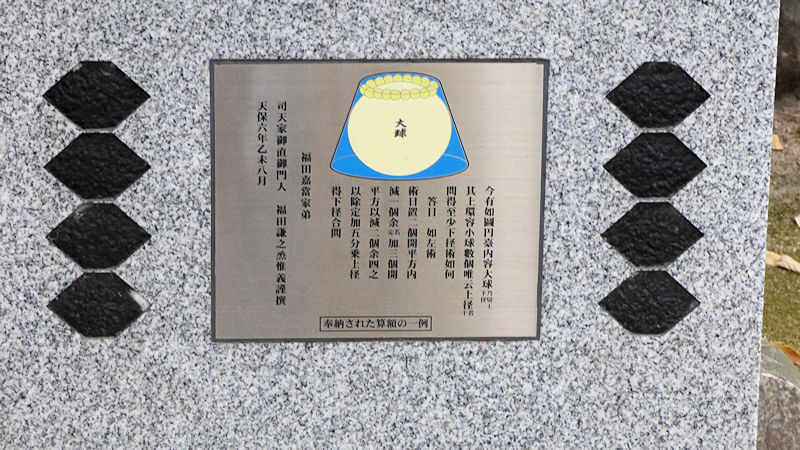

本当に これ解いたのか 丁髷で

算学神社

これは、奉納された算額を例にして作られた石碑だね。「算額って?」

難しい問題が解けたら、神に感謝して、その解法と、さらに難しい問題を額にして、神社に奉納したものだね。和算の発展に貢献することになるものだね。

「なんか、問題内容は、よく分かんないけど、書いてある図から想像するに、とても難しそうだね。」

天下一 自負した社は つつましく

算学神社

「天下一?」 毛利重能は、割算の天下一指南、という看板で、塾をひらいたそうな。「割算之天下一ね。」

「塾生は、どれくらい、いたの?」 塾生というか、門弟は、数百人もいたそうだよ。「それは、すごいね。後世への影響、大だね。」

その時代、天下一と言えば、ラーメンじゃなくて、算学だったんだね。「まぁ、そうくるかなって、思ってたけど…。」

強者の 夢の跡さえ 清らかに

日野神社

室町時代に、この辺り、瓦林の豪族、河原林氏が瓦林城を居城とした時、守護神として祀ったのが…。「瓦林神社?」 いやいや、日野神社。「おいっ!」

織田信長が、上洛し摂津まで手を伸ばした際には、織田側に付いた。「お〜、やるね。時代を読む目を持っているね。」

第一次信長包囲網の際に、挙兵した三好三人衆を撃つべく、信長が摂津に出張ってくる。「待ってました! 行け~!」

しかし、背後の近江坂本に、浅井朝倉連合軍の侵攻を受け、反転。「そ、そんな…。」

その信長のいなくなった隙に、瓦林城は三好三人衆に落とされたらしい。

城将、河原林三河守以下百十余名が討死。「なんと、この清々しいところに、そんな凄まじい歴史があったの…。」

箒目の 砂地に足跡 まだ二列

日野神社

この参道、一歩、いっぽ、緊張するね。「歴史の話のせい?」

まぁ、それもあるけど、この参道、箒できれいに掃かれたあと、ひとりしか歩いていないみたいだから。

「なるほど、確かに、自分の足跡が、ついていく参道って、身が引き締まるよね。」

何歳か 滅びの時も 見てたよな

日野神社

「ま〜た、すごい大樹だね。とんでもない幹まわりだよね。」

樹齢は、分かんないけど、おそらく瓦林城の落城のときも、みていたんだろうな。でも...。「でも?」

この大樹だけじゃないかもね。「??」 この神社の森は、整備された森じゃなくて、自然の森に近いんじゃないかな。人口が密集している阪神間において、生えている木々の種類は、200種以上におよぶらしいね。「なんとね。」

筆ひとつ 保育園にも 教会にも

西宮一麦教会。

「一麦、って?」 聖書かな。

一粒の麦が地に落ちて死ななければ、

それはただ一粒のままである。

しかし、もし死んだなら、

豊かに実を結ぶようになる。

(ヨハネによる福音書)

「自分を犠牲にして、人々の未来の幸福のために…ってこと?」 そうだね。それを心に刻んで実践人に、賀川豊彦さんがいる。

「筆ひとつ、ってことは、作家?」 戦前のベストセラー作家でもあるし、その収入は、ここの協会やお隣の保育園の元となったところ、社会貢献活動に、投じられているそうな。

でも、生き方自体は、筆ひとつとは、逆。夫婦共々、神戸の貧民窟に入り込んで生活し、貧民の救済活動に貢献されたそうだね。

「…でも、すごいとは思うけど、自分が実践するとこまではね。」 いやいや、この聖書の言葉も、身近で考えると、ひとつのことにいつまでもこだわらず…、ともとれない?「なるほど。実践できそう。」

みな笑顔 通勤前に 保育園

一麦保育園。

写真は、その横にある教会。

8時過ぎ。ちょうど、保育園の登園時間かな。おかあさん、おとうさんが、次々に、送ってこられるね。「子どもたち、みんな、笑顔だね。」

…と、いうことは? 「ん?」 おかあさん、おとうさんも、みんな笑顔。スーツ着て、このあと出勤されるんだろう、おとうさんの笑顔が、印象的だったね。

レゴひとつ 何作ろうか 秋の空

高木公園。

あれは、何かな?「なにかなって、レゴブロックにしか、見えないけど?」

そう言われたら、それ以外には、見えないね。「ここは、公園で子どもたちも、沢山集まるだろうから?」 いろんな夢を見て、それを組み立てて、成長してほしい、というようなことかな?

でも、なんか、面白いね。「何が?」 これを元に、いろんなものを想像させるけど、これ自体は、レゴブロックにしか、みえないというところがね。

朝に鳥 夕べに子等が はしゃいでて

イオン西宮店。青い詩。

イオン西宮店の、入り口というか、駐車場の片隅にある、宝くじ売り場の前。ダバリン持って…、だけど、開店前だし。誰もいないし。「ちょっと、さむい風景?」

…と、思いきや。「何? なに?」鳥さんたちが、結構、あつまっていて、賑やか。「タンバリンの音が、きこえるのかな?」

清しくも 人の心が 色添えて

大市八幡宮。

「菊の盆栽が、並んでいるね。」いいね。どこの神社も、清々しくって、きれいだけど、こういう人の心を感じさせるものがあると、さらに、グッとよくなるね。

「そうだね。大きさや、歴史、それに、国宝、重文などの文化財的価値の有無じゃなくて、日々、祀る人の心が、その神社の印象になるよね。」いいね。

絵馬になる 自慢と誇りの 名産が

大市八幡宮。

「ぱっと見て、美しいね。」オシャレな感じがするね。

これは、もちろん?「ここ、大市の茄子!」 よかったよね。前回、大市の茄子の碑の所、寄っていて。「寄ってなかったら、何のことやら? だったかもね。」

碑を見たときは、まわりはビッシリ住宅地だし、もう忘れ去られたのかと思ってたけど、大事にされているんだね。

「絵馬には、何か、書いてあるけど?」

成せばなす 大事のなすの 願いかけ

(大市八幡神社)

上杉鷹山の、成せばなる、成さねばならぬ何事も…、から取ったというよりも、ここ大市て、旱魃の中、茄子の促成栽培に挑んだ先人の覚悟からじゃない?

口を開け 見上ぐるばかりの 阿修羅かな

大市八幡宮。

「すごいね。阿修羅だね。」 うん、三面六臂の阿修羅だね。「迫力あるよね。でも、怖い感じは、まったくないね。」

やっぱり、神って感じだね。街道を、てくてく歩くようになってから、たくさんの神社を訪れているけど、どこへ行っても、大樹、御神木は、いいね。「生命力というか、パワーがみなぎっているよね。」

赤鳥居 龍がごとくに 伸びてゆき

大市八幡宮。

その大樹の横に、お稲荷さん。「すごいね。大樹も生命力溢れているけど、お稲荷さんの、ほうのうの鳥居も、どんどん、伸びてきてる?」

そのようだね、笑。阿修羅と龍の共演だね。これは、奉納される方が、今もたえないということ?「将来的に、どういう形で、どこまで伸びていくんだろうね。」

大楠と 言われているのは これじゃなく

大市八幡宮。

「こちらの大樹は?」 こちらが、大市の大楠と言われている御神木だそうな。「さっきのは、ちがったの?」 そうみたい。でも、こちらも、すごいね。

「池田輝政って、石碑にあるけど?」信長、秀吉、家康に仕えた、播州姫路52万石の藩主、池田輝政だね。「どういう関係?」

清洲会議の後、池田輝政の父、恒興は、大坂、兵庫、尼崎の領主となり、輝政は尼崎城に入って、この辺りまで、みていたようだね。「その関係ね。」

で、この神社の本殿が、再建された時に、植樹したのが、この大楠だそうな。

音に聞く 腹の病の 先生は

腹切地蔵。

「また、なんか、恐ろしい名前のお地蔵さまだね。とんでもない、エピソードでも、あるの?」 いやいや、お腹の辺りに、ヒビというか、割れ目の線が入っているので、そうよばれているらしいよ。「見た目だけ? それ、子供があだ名つけてるレベルやん!」

でも、そこから、お腹の病に効く、という、信仰を集めているようだね。「まぁ、そのことに関して、数えきれない人が、願をかけてるというのが、大事なのかな。」

昔、聞いた話だけど、割れたり、欠けたりしているお地蔵さまは、それだけ苦難を克服され、修行されているから、特に霊験あらたかだと。「なるほどね。そう言われたら、余計にパワーがあるような気がしてきたよ。」

朝早く くるっと四国を 一周し

門戸厄神。四国八十八カ所。

「これ、昆陽寺にもあったよね。すごくコンパクトにまとまっているね。東寺食堂の掛け軸と、同じくらい?」

いや〜、でも、朝早くから、四国をくるっと一周なんて、気持ちいいね。「なんて、言いながら、拝みながら、一周したの?」

おはようございます、おはようございます…を、八十八回。「おいおい、近所の公園の散歩じゃないんだから…。」

脚元に 涅槃のお釈迦 そろりゆく

門戸厄神。四国八十八カ所。

「あれ? こちらは、寝ておられる…、いや、涅槃のお釈迦さま?」 そのようだね。

行ったことないので、ネットで調べたら、四国八十八ヶ所の第九番は、正覚山菩提院法輪寺。ご本尊は、まさに、涅槃釈迦如来像だね。「こちらの通りなんだね。」

「ということは…。」そう、他も、実際のご本尊の通りに祀られているようだね。しかも、それぞれの前掛けには、真言も書いてあるね。「なるほど、最初は見えてなかったけど、この真言を唱えながら、まわればいいんだね。」

結局は お大師さまに 願かけて

門戸厄神。四国八十八カ所。

ミニ四国八十八ヶ所の入り口におられる、修行大師像。「入口、ということは、入る時と出る時、二回手をあわせたの?」そうだね。

「入るときは、何て言ったの?」 おはようございます。「おいっ!」

出るときは? よく分からないんだけど…、おん、あぼ、きゃ、べいろしやのう…を三回と、南無大師遍照金剛を三回唱えたんだけど、本当は、どうするものなの?「さ〜。」 知らんのかい‼︎

龍王も 混沌の中から 出たそうな

門戸厄神 壁画。

「198枚の陶板を合わせて描かれている厄神龍王、横幅30メートル、高さ3メートルの大作を目の当たりにして、その感想?」 えっ? でも、なんか、そう感じたんだけど。

今日も朝から天気いいし、龍日和じゃないのかな?「おいっ!」

男坂 心洗わる 秋の空

門戸厄神 男坂。

いや〜、気持ちいいね。「この階段、男坂っていうの?」

そのようだね。何でも、男性の厄年、42歳に合わせて、同数の階段になっているそうな。「じゃ〜、一段一段、念じつつ上がったの?」

えっ? そうするの? 清々しかったから、さっさと上がっちゃったけど?「各段の隅に置いてある籠は何?…」

さ〜。「おいっ!」ネットで検索してもわからないけど?

「そんなことないって。参拝されたかたのレビューを見ると…、一段、一段、1円玉と共に身の厄も置くように念じて上がる、あるいは下るみたいだね。」し、知らなかった…。

「まぁ、帰りがあるから…。」 い、1円玉、持ってないし…。

横目にて 看板見ながら 真言を

門戸厄神 表門。

男坂の上は、表門。門の両脇には、厄神明王の眷属、赤獅子に乗って弓矢で地魔を射んとする制多迦童子(せいたかどうじ)と、白象に乗って弓矢で天魔を射んとする矜羯羅童子(こんがらどうじ)。

「…? 男坂は、軽く登り切ったのに、門の両脇で、えらく熱心に拝んでいるけど、どうしたの?」

いや…、両童子の真言、案内板見ながらでも、なかなか、言えなくて…m(_ _)m。

門前の 龍とは別の 世界にて

門戸厄神 干支絵馬。

表門をくぐると、この写真。「来年の干支の絵馬だね。かわいい酉さんだね。」

違う違う。確かに、上の方に、鳥さんもニコニコ飛んでいるけど、メインは中央のうさぎさんでしょ! 卯って、書いてあるし!

もう、なんか、新春って感じだね。「でも、さっきの壁画とは、タッチが違うね。」 あれは、あれ! これは、これ!

提灯の 名前にご利益 確信し

門戸厄神 中楼門。

「ま〜た、どデカい提灯だね…って、あそこに書いてある名前、大村崑、って、オロナミンCの大村崑さん?」

そうなんじゃない? あの方は、二十歳前に肺結核で、片肺を取られていて、四十までしか生きられないと、医師から言われた人。「そうなんだ。でも、その二倍以上の年齢になっておられるよね。」

その方が、奉納者に名前を連ねておられるということは…。「やはり、この厄神明王さまは、すごいパワーを持っておられるのかな。」

龍の下 くぐりて除菌 されたよな

門戸厄神 中楼門。

中楼門、提灯が下がっている天井には、龍の絵。なんか、この龍を見た瞬間、体や心の汚れが、除菌されたような気が…。

「する、する。確かに。まだ、本堂、お参りしてないのにね。」

思い出は お寺かお店か 会話かな

門戸厄神 卒業作品。

「これは、いいね。」 昭和59年卒業記念作品って、あるね。「この時の生徒にとって、ここに飾ってもらえるのは、嬉しいだろうね。」

ふるさとのまつり、って、あるから、ここ厄神さんの大祭の光景なのかな。「これ、生徒全員が登場してるのかな?」

でも、生徒たちの思い出にあるのは、お寺や、屋台、大祭の様子じゃなくて、友達との会話じゃないかな?「そうだね。」

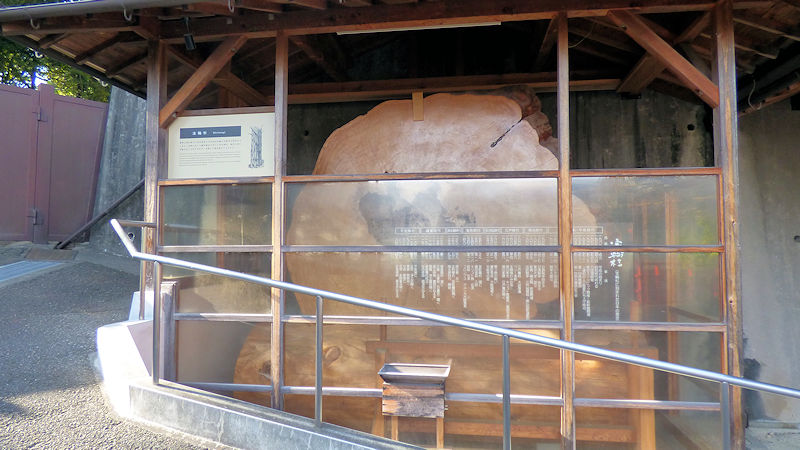

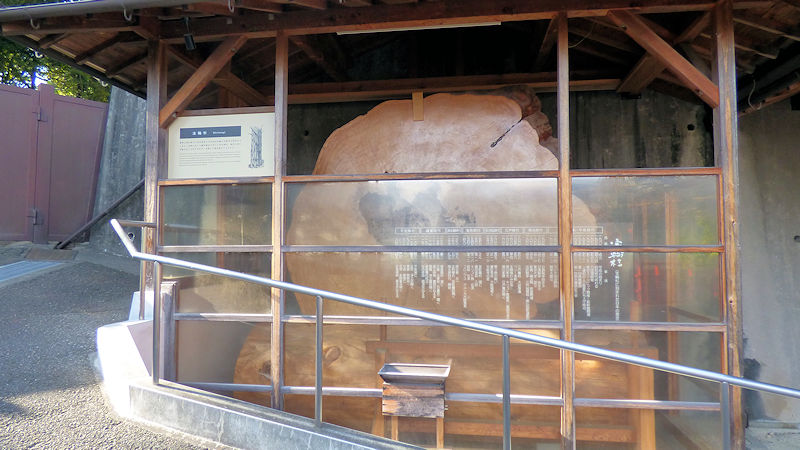

日本の 歴史が丸く 輪になって

門戸厄神 法輪杉。

ここ、門戸厄神、東光寺は、高野山真言宗の別格本山なんだけど、これは、その高野山にあった樹齢八百年の法輪杉。

「すごいね。年輪に沿って、日本の歴史上の出来事が書かれているけど…。」 栄枯盛衰が、全て入っているような感じだね。

敦盛の、人間五十年…じゃないけど、人の一生なんて、天界と比べるまでもなく、同じ世界の大木と比べても、あっという間、まさに夢まぼろしの如く、だね。

「ぼんやり、過ごしてられないね。」 よし! 西国街道、下関まで、歩くぞ! 「そっちへ、いく?」

誰もいぬ 境内静か 賑やかに

門戸厄神 人形供養塔。

「なんか、とても不思議な雰囲気だね。」

そうだね。境内は、誰もいないけど、とても賑やかな雰囲気。

「でも、誰もいないから、とても静か。」 面白いね。

ここは、人形供養もされているんだね。「知らなかったね。」

厄災が 払われ随分 身が軽く

門戸厄神 中楼門。

「ここは、いいね。」 そうだね。高台にあるから、帰りしに眼にする風景は、見晴らしが良くって、爽快感があるからね。

「一切の厄災が、払われたような気持ちになるよね。」 ホント!

雷の ような雨降る 秋の空

広田神社。

「これは、また、変わった注連縄だね…って、変わってない? 知らないだけ?」 いや〜、初めて見るね。

なんか、垂れ下がってる部分は、よく見るものは、〆の子とか言って、雨を表すの?「じゃ〜、これは、お百姓さんが、雨を気にすることなく、水争いも無く、豊作を呼ぶほどの、たっぷりした雨っていうこと?」 なるほど。

霧雨の ような雷 秋の空

広田神社。

「次も、またまた、変わった注連縄だね。」

う〜ん、これは、雷を表す紙垂? 雷が沢山重なって…。「線香花火のように、なってるね。」

雷も、雨を呼ぶということで、豊作の願いがこもってるのかな。「まぁ、でも、雷さんは、怖いから、できたら小さく鳴って、雨を降らせてほしいとか?」

ほんまかいな?

杜も空も 恐ろしいほど 穏やかで

広田神社。

「なんか、壮大な感じがするね。この神社の祭神は?」天照大神…の…。「? その、の、って言うのは、何?」

荒御魂だよ。「えっ? 天照大神にも、荒御魂の側面が、あったの? ただただ、いつも穏やかで、全てのものを包み込むようなイメージしかなかったけど?」

天照大神は、天上の高天原の主祭神で、皇祖神。伊勢神宮の内宮に祀られているのは、天照大神の和御霊。そして、ここ、広田神社に祀られているのが、荒御魂。

「なんと…。ここ、まわりも、雰囲気も穏やかに見えるけど、それ聞いて、余計に静寂さが、引き立って感じられるね。」 だから、勝運のご利益があると、言われるんだね。

試合かな 経営なのかな 願い事

広田神社。

「あっ! 阪神タイガースの絵馬!」 かっこいいね。

「そういえば、タイガースの選手が、揃って神社で必勝祈願しているニュース、見たことあるけど、あれって、ここ広田神社だったの?」

そうみたいだね。球団創設から、ず〜っと、参拝されているようだね。ここは、勝運のご利益があることで、有名みたいだからね。

「でも、言っちゃ悪いけど、あまり勝たないし…、ご利益、無いんじゃ…。」 失礼な! ご利益は、ちゃんと出ているよ。入場者数では、コロナ前まで、毎年入れ替わり巨人と首位の攻防を繰り返しているんだから!

「…と、言うことは?」 そう。みんな下向いて、入場者数で勝ちますようにって、祈ってるんじゃない? m(_ _)m。

天照らす 木々の下さえ 闇はなく

山口誓子碑。

「あっ、句碑があるね。」

神代より この黒き闇 木下闇

(山口誓子)

山口誓子さん、苦楽園に住んでいたそうだね。「苦楽園って、この神社の西隣の地域?」 このあたりは、歌心を刺激するようなものが、いっぱいあるのかもね。

栗饅頭 土産に買って 帰ろかな

中央体育館。

「これは…、どう見る?」 う〜ん、栗饅頭…かな。「栗饅頭…。体育館前に?」

飛び出しているように見えるのが、餡。石なのに、食欲を感じさせるとは、なかなか…。

「いや、それ、あなたが、お腹へっているだけじゃないの?」 m(_ _)m。

赤信号 見えてないのか 誰一人

室川町 ティラノサウルス。

「この街は、変わってる! おかしい!」 ひょっとして、交差点にいる、このティラノサウルス?

「いやいや、恐竜がいるのに、何も関心を示さない人達!」 そっち?

この作品、見かけだけじゃなくて、チェーンソーアートでもあるんだけど。「そうなんだ。」 まぁ、すっかり、日常の風景に、なっているんだろうね。映画のジェラシックパークのシリーズも、西宮だけ、観客、少なかったりしてね。

知らぬ間に 始まっていた お城攻め

越水の井戸 東所。

「なんか、謎の建屋があるけど、何だろうね?」 井戸だね。越水城の。

「お城って、どこにも無いけど?」 そうだね。周りは、余すとこなく、住宅地になってるものね。

「と、言うことは、一応、城跡の中にいるっていうこと?」 そう。

越水城は、言ってみれば、西宮のお城だね。戦国時代の1516年に、瓦林正頼が築城した。

「えっ、瓦林って、今朝、寄り道した瓦林城の?」そうだよ。「なんとね。よかったね。寄っておいて。でなければ、心に響いてないものね。」

心に…って、そんなにファンになってたの?「勿論! 栄枯盛衰を見てきた大樹とも、語らったからね。」ほんまかいな。

大軍にも 大地震にも ひるまずに

越水の井戸 西所。

「この、建屋も、ひょっとして、井戸?」 そう。さっきの井戸から、南西に170メートル。やっぱり、住宅地の中だね。

「大軍って言うのは、瓦林城の時と同じ、三好勢?」その通りだね。

「で、大地震って言うのは?」 阪神淡路大震災のことだね。「えっ? それって平城のことじゃないの?」

そう、大震災で被害に遭った人たちの、重要な水源として、活躍したそうだよ。

「すごいね。大抵、城跡へ行っても、かつての井戸跡とし案内板がたってる程度のところが多いのに、現役で、地域を守っているんだね。」

越すこせぬ 寄せては返す 波のよに

越水城跡。

この城は、何回も、何回も、落城してるってくらい、戦に巻き込まれているよね。「そうなんだ。」

越水城の戦い、って、言われるものも、整理上、第一次から第六次まで。「そんなに?」

細川家の内紛、それに三好氏、松永氏の台頭、後には、織田信長対三好氏。いずれも軸足を置いている京都と、阿波国を結ぶ軸線の上にある越水城が、巻き込まれずにはいられない位置にあったということかな。

あまりにも、巻き込まれるので、廃城にしてほしいと、民衆から信長に嘆願があったとか。「それほど?」

和魂と 荒魂の顔を 併せ持ち

親水南公園。

「神社の、神様の話?」 いやいや、目の前の川の話。

ここは、東川(ひがしがわ)の親水南公園。「あ〜、いいね。近所にもこう言うところ、ほしいよね。」 そうだね。都市の河川て、例えば桜並木とか整備されて、一見、きれいに見えるところでも、水に親しむ、と言うところは、少ないんじゃないかな。

「でも、一方で、水害の顔もあるでしょ。」そうだよね。難しいよね。

この川は、甲山から流れ出している川。「歩いていて、時々、目に飛び込んできていた、あのポコッとした山ね。」

全長約5キロで、流域の88パーセントが住宅地。「雨水の貯まる所がないんだね?」

瀬戸内気候で降水量が少ないとはいえ、降ったら一気に流れるからね。「そう言えば、公園の隅に、増水中の警報機があるね。」この川の支川では、川の下に雨水を貯める川を設置しているそうな。「見えないところで、頑張っているんだね。」

ビルよりも 空に広がる 大樹かな

簡易裁判所の巨木。

「でかいね〜。」いいね。遠くから見ていたら、隣の市役所庁舎が高いこともあって、街路樹の延長的にしか見えないんだけど、近づくと…。「近づくと、ビルよりも高くなる?」 いや、流石に、それはないけど…。

びるは、細く、尖っていくけど、この大樹は、ひろがっていく、空を覆っていく感じだね。

街中も 大樹の元で 深呼吸

消防局 西側の巨木。

ここは、西宮市役所の庁舎が並び、JR西宮駅と、阪神電車西宮駅のほぼ中間で西宮市の中心部。今、歩いている道は、四車線ある国道2号線の歩道。結構、交通量も、多い…けど…。「けど?」

なぜか、深呼吸、したくなる。「ほぉ〜、この大木があるからかな?」街路樹とは、また、違って、いいね。

石垣も 塀も壊して また直し

茂松禅寺 大銀杏。

「いや〜、すごいね。これ、一体、どう言う状態?」 境内の中の大銀杏の根が、お寺の土壁を破って外まで出てきて、道路にもはみ出してきているね。

「これ、やっぱり、大銀杏が、お寺から出ようと、移動している?」 そんなわけ、ないでしょ。

まぁ、時系列で見ると、まず大銀杏があって、都市計画ができて、境界を決めて、道路を整備して、お寺の壁も新しくした…の、順番じゃない?

「いや〜、しかし、インパクト、あるよね。大樹が、意思を持っているようにも見えるね。」

雑踏の 中ほど続く 並木道

東川沿いの西国街道。

西国街道、ずぅ〜っと、歩いてきているけど…。「けど?」 家並みも、途切れることなく、ずぅ〜っと、続いているけど…。「けど?」 市の中心部に来て、初めて、並木道登場。

「まぁ、普通は、逆のような、気もするけどね。」 でも、よく整備されていて、きれいだね。「美しいね。」

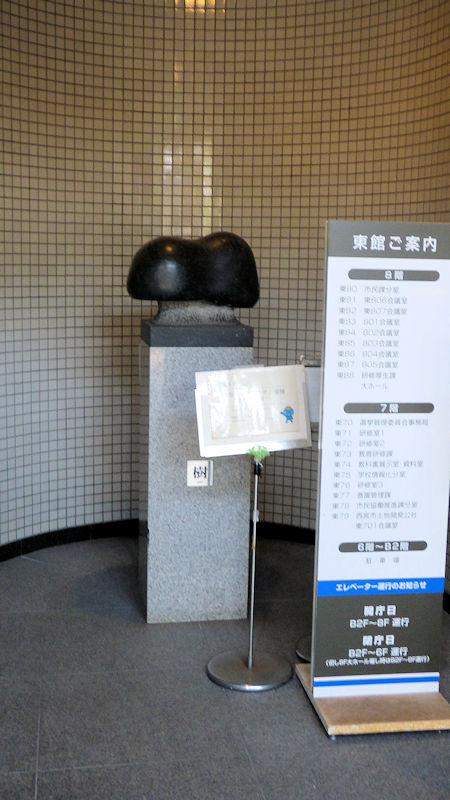

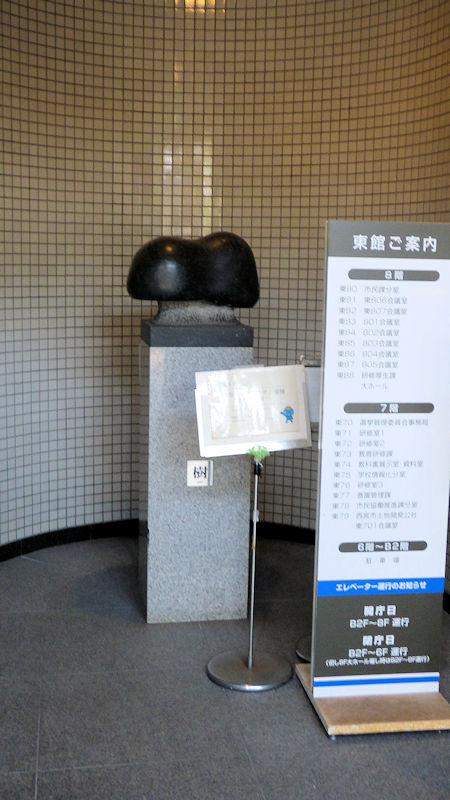

目的の 物を隠して 案内板

市役所東館 樹。

「ここ、入って、いいの?」 すいませ〜ん、すいませ〜ん、こちらに、大樹があるって、きいたんですが? 「誰もいませんね。」

あっ、案内板の奥に、キノコの山! 逃げろ‼︎ 「なんで、逃げるの??」m(_ _)m。

プチっとな 木下影の 山門や

海青寺 山門。

「なんか、むちゃ、ちっちゃな山門だね。」 いやいや、ちがう違う。左横の木が、大きすぎるんだよ。

「ホントだ! そう言われれば、そのパワーで、山門が少し右に傾いているよね。」 それは、私の撮った写真が、傾いているだけ!

あの枝は 室町、戦国 江戸時代

海青寺の大楠。「すんごく、でかいね。」

海青寺は、室町時代の1394年の創建。その創建の時に植えられたのが、この楠だそうな。「…と、言うことは、樹齢600年以上ということ?」

は〜、周りで、沢山、大樹を見たけど、これまた、圧巻だね。

小春日に 座禅の小僧も 傾きて

海青寺

「これは、何を瞑想しているのかな? それとも、師から問われた禅問答の答えを考えてる?」

いや〜、どう見ても、いねむっているでしょ。この微妙な、傾き。

「それは、失礼でしょ…、あっ、分かった!」 何なに?「無の境地に達してるんだ。」 なるほどね、そうかもね。笑。

秋の空 誰とや競う 背比べ

「これは、何だろうね? どう見る?」 う〜ん、背比べ。

「すいません。後ろのマンションは、この作品には、含まれないと、思うのですが?」 う〜ん、影。

「それ、電柱の影が、作品にかかっているだけ。答は、下の方に書いてあるよ。」

風、ね…。そう言われれば、そのような模様が入ってるね。日に当たって、輝いて見えるから、爽やかな五月のかぜってところかな。

作品の 登場人物 外にいて

「こっちは、何だろうね? どう見る?」 これは、もう、しつこいほど、ヒントが、書かれているね。太陽、だね。

するって〜と、さっきのは、北風? 二つ合わせて、太陽と北風?「そうなると、物語の登場人物の旅人は?」 この二つの塔の間を通る人たちってことかな。

「なるへそ、そこまでいって、作品が完成するってこと?」 …かなって。「おいっ!」

木々たちが 身を乗り出して 応援し

西宮神社。

西宮恵比寿て、いつもニュースになるものと言えば…。「恵比寿さんと言えば、福男だね。」 そうだね。

本えびすの日、朝6時の表門の開門と同時に、参拝者が本殿まで一番を競って走り抜けるやつだね。「声援もすごいんだろうね。盛り上がるのかな。」 いやいや、それだと、福男より先に、境内に入ってるし。「そうだよね。」

でも、ここを歩いていると、あたかも、身を乗り出して、応援してくれてるようだね。

参拝者 心現る 顔看板

西宮神社。

「これは、えびす様の、顔看板?」そのようだね。

「一見、えびす様だから違和感ないように思うけど、普通、祭神を顔抜きの看板にするって、恐れ多すぎて、大胆なんじゃない?」

う〜ん、そう言われれば、そのようにも思うけど…。「けど?」

参拝した人の気持ちが、顔に出るし、それが子供にも伝わるし、看板に添えた顔を見た人にも、気持ちが増幅して伝わり、それを見た神様も、喜ばれるんじゃないかな。

「なるほどね。境内、笑顔でいっぱいに、なりそうだね。」

少しだけ 天上界を のぞき見て

西宮神社。本殿。

「なんか、すごいね。あの、少し見えてるのが、本殿?」

そのようだね。いつも、拝んでいるところが、本殿だと思い込んでいるのだけど、本当の本殿は、ずっと奥に、別棟であるんだね。

「あの、つんつく、出ているやつ、あれ、かっこいいね。何だっけ?」 千木ね。ちぎ。光ってるね。

「そう言えば、前に寄った伊居太神社の本殿と、同じように見えるけど?」 うん、一見、同じに見えるね。

でも、こちらは、切妻造の妻入り、それが三棟繋がっている形。

伊居太神社は、一棟の寄棟造に、三つ千鳥破風が付いている形かな。

まぁ、両方とも、千木が目を引くから、神々しく、ぱっと見は、同じに見えるのかな。

足元に ペアールックの 子供いて

西宮神社。南宮社。

この南宮社は、広田神社の境外摂社だそうな。「広田神社って、さっき、参拝してきた?」 そう。

「なんで、よその神社の摂社が、ここにあるの?」

広田神社の摂社が、南宮社。そして、南宮社の摂社が、西宮恵比寿社だったらしいのだけど、恵比寿社の方が大きくなって、南宮社の境内が、西宮恵比寿社の境内になったようだね。

「それで、狛犬さんも、親子になってるの?」

近づけど 水琴窟は 子等の声

大谷記念美術館 水琴窟。

水琴窟があるね。どんな音だろうね?「それが…。」 それが?

「ちかづいても、近づいても…。」 ?? 「耳をすましても、耳を澄ましても…。」 何?「向かいの小学校の、子供たちの声で、何も聞こえません。」

まぁ、子供たちの声、水琴窟より、明るくって、楽しそうだから、いいんじゃない? 「そうだね。」

木漏れ日の 下でどんな 会話かな

大谷記念美術館 家族像。

おや? こちらは、おとうさん? そちらは、おかあさん? あちらは、おじょうさん? そして、この奥は? 「えっ? 奥って、誰かいる? 三人しか見えないけど?」 何の話、してるの? うさぎさんだよ。「そっちかい!」

こちらの家族の像は、ここ、旧邸宅を寄付された大谷竹次郎さん家族の像みたいだね。

小春日和の木漏れ日の下で、どんな会話かな? 「ひょっとして、会話の内容を、具象化したものが、うさぎさん?」 …かもね。

西宮 ここにもレゴが ひとつあり

大谷記念美術館 作品3。

「おお〜、ここにも、レゴ!」 そうだね。今朝も、高木公園で、見たよね。「これは、なに? 西宮では、ひとつのステータスなの?」 いやいや、同志の証し。「それ、何の同志なの?」m(_ _)m。

これは、津高和一(つたか わいち)さんの、作品。だいたい、レゴでもない…と、思う、たぶん、おそらく。m(_ _)m。

「でも、レゴにしか見えない。このひとつのレゴから、何を想像して組み立てる?」 いやいや、すでに巨大なものがあって、頭の先っちょだけが、地面から出て、見えている。「そう、くる。」

にっこりの 笑顔がまわりを 明るくし

大谷記念美術館 午後の日。

これは、いい作品だね。「どこが、いい?」

まずは、笑顔のような顔につられて、こちらまで、明るくなってくるね。「これは、子供かな?」

そう、なんか、何もすることのない午後、いたずらっ子が、次、何しようかなって、思いをめぐらしているような…。「わくわく感が、伝わってくるね。」

普通、年寄りだと、何もしないで、のんびりと…って、流されがちだけど、作家は、何歳になっても、いたずらっ子のような感覚が、大事なのかな。

そしてもうひとつは…。「もうひとつは?」 誰が見ても、初見で、かつ、ノーヒントでも、作者が分かるところが、いいね。作品の笑顔とあいまって、人の心を明るくするんじゃない?

「そうだね。作品のタイトルを見て、説明書きを読んで、場合によっちゃ、作者の人生まで振り返って鑑賞する作品に比べたらね。」

太陽が 頬杖をつく 午後の日は

大谷記念美術館 午後の日。

この作品、複製されたものが、作者、岡本太郎さんの、墓石になっているようだよ。

「えっ? これが墓石に? すごいね。」いいね。「こんな明るい表情したものが、墓石ってね。」

「これは、ご自身で、生前にこれを使うようにって、指示されたの?」 いやいや、養女、岡本敏子さんが決められたそうだよ。岡本太郎さんの評価が今日あるのは、この方の功績とまで、言われているそうな。「そんな岡本太郎を知り尽くしている人が、この作品を選んだんだね。」

自分も、こんな墓石なら、いいかも、って、思うね。

毛利家の ゆかりと思えば その逆で

親王寺。

「この、紋は…、毛利家の紋!」そうだよね。毛利家の紋だよね。「と、いうことは、ゆかりのお寺? 元就公お手植えの木が、あるとか?」そんなものは、無いし、ここまで来られたことも無い!

毛利家のご先祖を辿っていくと、鎌倉時代の初期の大江広元に行き着くみたいだね。「源頼朝を支えて、鎌倉幕府を磐石なものにするのに、貢献した人だね。」

さらに、この大江氏を遡っていくと、平安時代初期の大江音人までいく。この方が、平城天皇の皇子、阿保親王のご落胤と言われている。

て、このお寺は、その阿保親王の邸跡、親王の菩提を弔ったお寺だそうな。

したがって、毛利氏からすると、天皇家から出られた最初のご先祖様ゆかりのお寺ということになるね。

「じゃ〜、お寺と毛利家は、直接の関わりは無いわけ?」いや、家柄のアピールは、大事だから、参勤交代の途中で、寄られていたそうだよ。

伝説が 残されるほどに 慕われて

金津山古墳。

「これは、古墳?」 そう、古墳だけど、財宝が埋められていると、言われている。

「財宝? 伊丹にあった、お塚と同じ?」 そのようだね。

先ほど出てきた、平城天皇の皇子、阿保親王が、将来、村人が飢饉などで困った時のためにと、財宝を埋めたと言う、伝説がある。「村人は、気持ちに余裕ができるね。」

まぁ、こう言う伝説ができるくらい、親王が近隣の人たちから、慕われていたと、いうことなのかな。「なるほどね。」

説明が 無ければ手合わせ 良縁を

打出天神社。

「小さいけれども、きれいな神社...と、おもいきや、ハート形のものが、目に飛び込んできたけど?」

これは、菊? 懸崖菊って言うのかな? いや〜、お見事だね。

「あの〜、このハート形と、奥のおみくじを見てたら、天神様、学問の神様じゃなくて、恋愛成就、縁結びの神様にしか、見えないんだけど?」

そうかなぁ。このような立派な菊がで決まるように、っていう、菊の神様かと思ったけど?「そっち?」

ハート形 小槌に神さま 大慌て

打出天神社。

「打出の小槌があるね。」 地名にかけてだろうかね。そう言えば、今日のスタート地点、阪神電車の打出駅の住所は、打出小槌町だそうな。「縁起がいいね。」

「でも、実際に、このようなものがあると、ここは、勉強じゃなく、金運、商売の神様にしか、みえないよね。」

う〜ん、そうだね。でも、いいんじゃない。よく、お店の人が、勉強させてもらいますよ、って、言ってるものね。「あっ、そういう、つながり?」

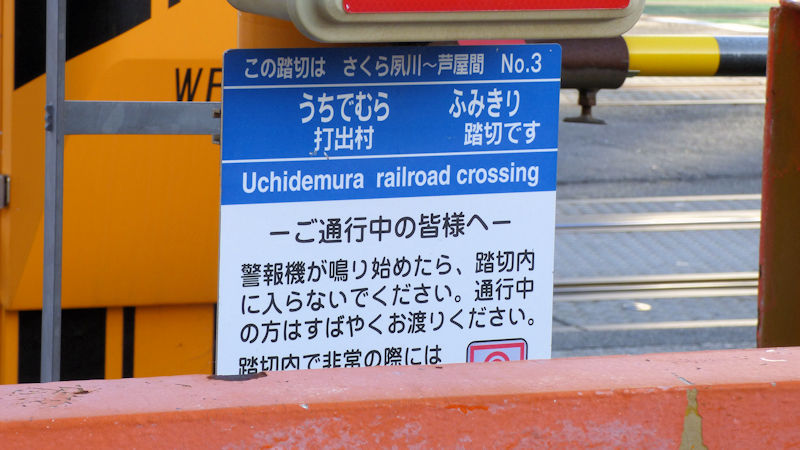

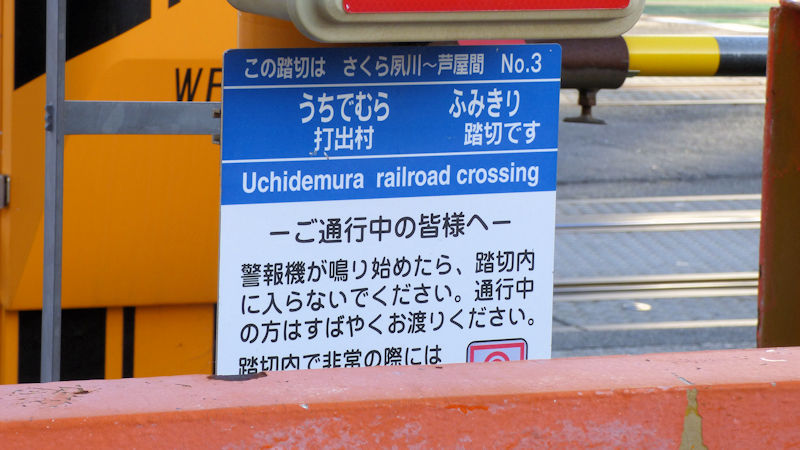

立番の 長老たちが 風を読み

打出村踏切。

いや〜、すごかったね。「何? なに? ここ、踏切でしよ。」 東海道本線、複々線の踏切。「一体、何があったの?」

登校途中の小学生が、約50人くらい、見守りの、お爺さん、お婆さんが、五人くらい。「踏切が、開くのを待っていた?」 そう。みんな、おとなしくね。

「大人数だね。ひょっとして、ここ、開かずの踏切?」

そう、開かずの踏切。5分以上経って、お爺さんが、こりゃ〜、あかんな。あっちから、行くよ、って、声かけて、みんな、粛々と、線路沿いに歩いて、見えなくなっちゃった。一番近い高架下からの迂回だね。

「お爺さん、毎日の立ち番だから、誤差が分かるんだよね。

で、旅人さんは、どうしたの?」 間も無く開く、に、かけて、さらに5分、諦めて、小学生たちの、後を、追ったよ。

線路の向こう、100メートル先へ行くのに、700メートルの大周り。「風は、読めないんだね。」

みささぎや 輪廻転生 五百年

阿保親王御陵。

「お墓的な、供養塔的なイメージを持っていたけど…。」 そう、立派な御陵だね。

「ところで、輪廻転生って?」 阿保親王が葬られているというのは、あくまで、伝承。「そうなんだ。」

古墳自体は、おそらく3世紀のものと、推定されている。「と言うことは?」

この御陵、親王が薨去される五百年前に造られたと言うことになるね。「それで、輪廻転生ね。考古学者も、納得してたりして。」

まぁ、地元の方からすれば、大きな古墳が造られるような人物は、みんなから慕われていた親王しかない、と言うことだろうね。「正解だね。」

海見てか 山見て歌を 詠んだろか

業平橋。

「ここは、やっぱり、在原業平さん、ゆかりの地?」 そうだね。この辺りに、住んでいたと、言われている。

在原業平は、阿保親王の子だからね。「ここで、詠んだ歌は、あるの?」 伊勢物語にあるね。

芦の屋の 灘の塩焼き いとまなみ

黄楊の小櫛も ささず来にけり

(伊勢物語の、ある男)

「それって、どう言う意味?」 う〜ん、今日に限って、安いサンダルを履いてきた、って、言う感じ。「何? それ? どっかで、聞いたような、聞かないような…。」

朝日受け パワー全開 赤鳥居

森稲荷神社 赤鳥居。

「確かに、パワーが、みなぎってるように見えるね。」

旧街道沿いに、一ノ鳥居があってというのは、幾つか見てきたけど、ここは、すごいね。「前は、四車線の国道2号線。しかも、高いビルに囲まれてね。」

まるで、ここが、本殿のような感じだね。拝んでおこう。「えっ、とっても、感心きたようなこと、言っておいて、結局ここから、遥拝?」

一礼を しようと見上げた ままとなり

三王神社。

「これは、変わった鳥居だね…。」 う〜ん、単に、今まで見る機会が無かっただけかも。「と言うことは、結構、あるの?」 たぶんね。

滋賀県大津市に日吉大社があり、そこの鳥居と、同じらしい。日吉大社は、全国に3800社あると言われている日吉神社、日枝神社、山王神社の総本社だそうな。「なるほど、三王神社の神様も、日吉大社から来られているので、鳥居も、それに、習っているんだね。」

留守番の 猫おとなしく してるかと

三王神社 稲荷の狛犬。

「えっ? ここにきて、お留守番している猫ちゃんが、心配になってきた?」 そう、この狛犬さん。

「う〜ん、確かに、似ている。」 狛犬さんを、小さな作りにして、しかも、低い位置から、見上げるような姿勢で置いている。「これは、猫ちゃんがとる、たまらなく、かわいいポーズだね。」

しびれるね。きっと作者は、猫、飼ってるよ。

ひと、くるま 多い通りを 前にして

田中区地車の倉。

これは、いいね。「何? なに? ここ、三王神社は田中区の、地車の倉みたいだけど?」

いやいや、前は、交通量の多い、四車線の国道2号線。おそらく、祭りの時は、通行止めにして、ここから地車を出すんだよね。「確かに、華々しいよね。」参加してみたいものだね。「お祭り男だね。」

感じたる 視線に一歩 折れ曲がり

首地蔵。

「これは、また、インパクト、あるね。」 いや〜、しびれるね。大きいお顔に、ぎりぎりフィットしている祠。いいね。この、造形美。首から上の病気に対して、霊験あらたかなそうな。

「初見で、びっくりしてた割には、えらく、親しみを感じているんだね。やっぱり、顔の大きいもの同士?」 そうそう、顔が大きいとよく言われるから…、って、ほっとけ‼︎

ひと昔 前は年中 雪の山

住吉川。

「えっ? どこの寒い地方の山の話?」 いやいや、六甲山。

「ぜんぜん、分かんないけど?」 雪が積もっているように、見えていた。

「真っ白だったってこと? やっぱり、分かんないけど?」

明治の初めまでは、禿げ山だったらしいよ。「ほんまかいな?」

明治の初め、植物学者の牧野富太郎が、船で神戸にやってきた時に、雪が積もっているのかと驚いたそうな。

「何で、そうなるの?」 戦乱の多い地域だったので、荒廃と再建の繰り返しで、建設資材として近場であることから、木々が伐採されることも多く、大坂城の石垣採石のための開発、近隣住民の資材調達などで、所々に、芝草が生えている程度だったそうな。

「にわかには、信じられない風景だったんだね。」 明治末からの努力で、現状の景色になっているんだね。

好きなもの 食べて背中に 日を受けて

住吉宮町公園 ゆうあいの像。

「これは、どう見る?」 う〜ん、あとは、寝るだけ。「それ、腹いっぱい食って、せなかは、ポカポカしてるしってこと?」 もうすでに、半分、寝てるんじゃない? m(_ _)m。

「じゃ〜、正解の、ゆうあい、ち対しては、どうみる?」 う〜ん、像の前に、集まった子供達は、パンダくんが、居眠りして、あいてをしてくれないんで、じゃ〜、みんなで、何かして、遊ぼうよ、って流れ。「なるほど、友愛の橋渡し?」

いつどこで めぐり合いても お上人

専念寺。

おっ、あの一徹そうなお顔は、親鸞聖人! 「か、改宗されたんですか?」 な、何ちゅうことを言うの!

こちらは、浄土真宗本願寺派、専念寺さんだね。「失礼しました。でもね、変わった建物だから…。」

まぁ、中は、分からないけど、機能的に造られたんじゃないかな。「なるほど、そうだね。お寺は、人が集うところだけど、文化財や、観光客に、ひっぱられているところが、多いものね。」

歳とったら、正座もしにくくなるし、人が集う場所としたら、土足でそのまま入れて、椅子に座れるほうが、楽だものね。

公園で 遊ぶ母子には 勝てなくて

住吉公園 あいじょうの像。

「ほう、またまた、像があるよ。どう見る?」 そのまま、母と子、母子、慈しみ、かな。正解は?「あいじょうの像」 なるほど。でも、ここの、公園にあっては…。「あっては?」

実際にここで遊んでいる、笑顔のお母さんと、笑顔の子供が光っていて、像が目立たないね。「そうだね。」

住吉や 霞か溢れぬ 涙かな

阿弥陀寺 谷崎潤一郎歌碑。

「これは、歌碑? なんて書いてあるの?」 う〜ん。

なんとかかんとか なんとか

こころ なんとか

たつやかす美の なんとか 住吉

(作者不詳)

ネットで検索だね、なんとか、っと。「いやいや、たつやかす美の 住吉、でしょ!」

故郷の 花にこゝろを 残しつゝ

たつやかす美の 菟原住吉

(潤一郎)

「谷崎潤一郎さん、この辺に住んでおられたんだね。」 細雪を執筆されていた頃なんだろうかね。時代設定は、この頃だよね。

「この辺りの風景、良かったんだろうね。」 でも、この歌、戦争が激しくなってきて、疎開される時に、出発する駅から詠まれたそうな。「なんと。」

しかも、そのあと、この辺も、戦禍に見舞われる。「余計に、際立ってくるね。」

どちらゆく 右も左も 有馬道

住吉本町道標。

「これは、どういう道標?」 右も左も、有馬道。

「どっちへ行っても同じなら、いらないような気もするけど?」 いや、無かったら、どちらへ行くか、判断できずに、進めないよ。

「なるほど。そうなったら、近所の人に聞くしかないね。」 で、朝から晩まで、道ゆく人に聞かれるものだから、近所の人が、立てたとか? m(_ _)m。

2022.11.10.:

阪急西宮北口駅からスタート。一旦南東方向へ、てくてく。反転して門戸厄神駅から西国街道に復帰。西宮を通って、阪神電車の打出駅まで、てくてく。

昆陽 > 西宮 | 兵庫津 > 大蔵谷