>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

京 > 樫原

一番に 朝日を受けて 輝いて

京都タワー。

京都で一番高い、駅前の京都タワー。高さは、131メートル。「京都って、高さ制限があるのに、よく建てられたね。当時は、規制がなかったの?」

あったみたいだよ。31メートル、10階建てくらいの高さ。「むっちゃ、オーバーしてるけど。100メートルも。」

タワーの足元を見て。「ビルだね。」 そう、それが建物本体で、規制以内。上のタワーは、ビルの屋上に設置された工作物。「何、それ? そんなの、ありなの?」

無脊椎 風も地震も なんのその

京都タワー。

京都タワーの構造は、ちょっと変わっていて、鉄骨を使っていない。モノコック構造というそうで、見たままの形状に、殻で出来ているそうな。「それって、無茶苦茶怖くない? 大型動物でも、背骨で体を支えているのにね。」

でも、モノコック構造というのは、航空機・ミサイル・電車から自動車にいたるまで、内部空間を広くとって、強度・剛性を必要とするものに使われているようだね。「それを聞いて安心! 上までのぼろうか?」 まだ、営業してないし。

本願寺 大きなお堂に 蝋燭を

京都タワー。

お東さん:東本願寺の蝋燭って言われていると聞いたことがあるけど、調べたら、海のない京都で、民家の瓦屋根を海の波に見立てて、その海を照らす灯台のイメージのデザインだそうな。「そう~言われてみれば、灯台だね。」

お東さんの蝋燭って言うのも、冗談というより、出来るだけ市民感情に配慮させてのことなのかな?「....?」

生まれたときからタワーがある世代は別として、それ以前の世代では、なんとなくだけど、評価が低い気がするね。いつまで経っても、街の顔にはなれない的な。「おもしろいね。タワー後の世代だと、タワーはよく目にするから抵抗ないけど、逆に街の顔的で有名な金閣・銀閣って、行ったことない、とかね。」 どこの街でも、新しいものに対しては、そうなのかもね。

駅近も 新撰組が 潜んでそう

本光寺。油小路事件の現場。京都駅改札から800メートルくらいのところ。

「えっ、伊東さんて、こんな駅近で斬られたの?」 駅近ってその頃は、駅、無いし。この辺りは、当時の京都の街からいえば、南のはずれだし。

伊東甲子太郎は、途中から新撰組に加入。容姿端麗・弁舌は巧みであり、剣をとったら北辰一刀流の道場主。道場でも、新撰組でも、人望あったみたいだよ。「新撰組の隊服も似合ってたろうね。」

しかし、同じ攘夷派であっても、近藤さんは佐幕、伊東さんは勤王で、相容れなかったようだね。「なるへそ。」

辻々で 新撰組が いないかと

本光寺。

伊東さんは、近藤さんに呼ばれて接待を受け、酔った帰り道で、待ち伏せしていた新撰組隊士に斬られた。「わっる~。」

さらに、遺体はここより二筋ほど北の油小路七条の路上に放置され、おびき出された伊東さん配下の御陵衛士をも襲って、三名を惨殺。「わっる~。」

襲った新撰組は、40~50人。「さぞ、怖かっただろうねぇ。近所の人は。」 そっち?

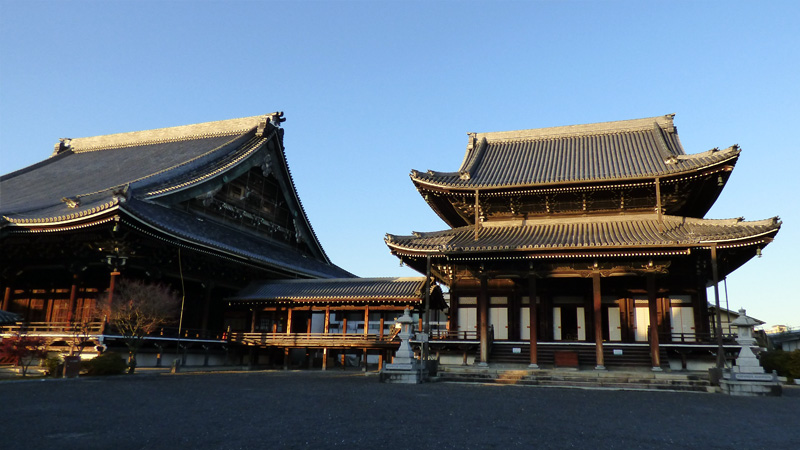

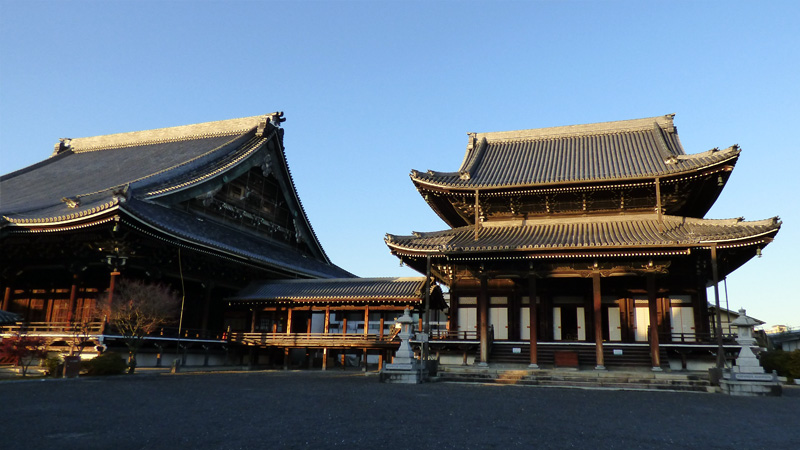

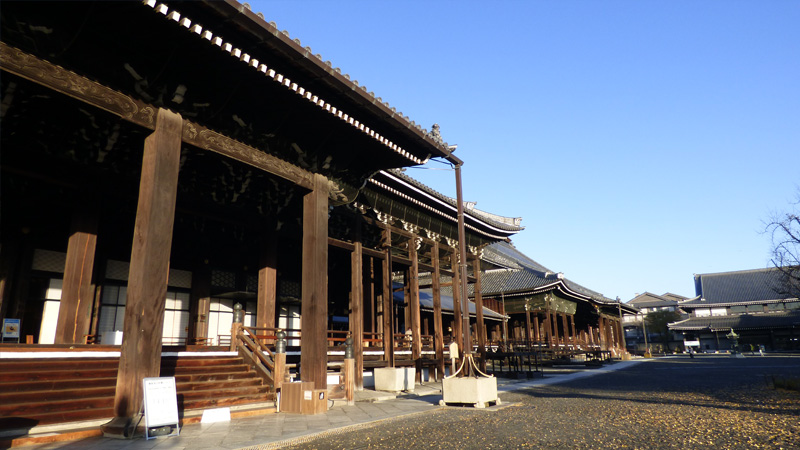

本願寺 手前にそびえる 大伽藍

興正寺。

正面が興正寺。写真右奥に薄く霞んでいる大伽藍は、お隣の西本願寺。「一体化しているように見えるね。」 写真左の二階建てで屋根の上にアンテナ付いているのは、七条堀川交番。「張り合ってるの?」

興正寺は、浄土真宗十派のひとつ。末寺数は500くらい。もともとは西本願寺に属していたけど、明治9年に独立。しかしながら、独立前の末寺数は、約2,500を数え、西本願寺全体の四分の一ほどを占めていた。「一大勢力だったんだね。」

さらに遡って、室町時代:蓮如上人の頃、上人に帰依して、本願寺に入ったが、それ以前は仏光寺として隆盛を極めていた。蓮如上人が本願寺を継いだ頃は、本願寺は参る人とてなく、本願寺を訪れた信者も、あまりの様子に仏光寺にお参りする有様だったとか。

外からか 内側からか 輝いて

興正寺。右が阿弥陀堂、左が御影堂(ごえいどう)。たぶん。

興正寺の門主は、江戸時代の東山天皇からの男系で続く家系だそうな。「ほ~、これはすごいね。万世一系の....に入るわけ?」

そして、次の門主さま:法嗣は女性らしい。まだ二十代じゃないかな。「それもまた、すごいね。」 なんか、明るい安心感を、世間に与えてほしいね。

まだ朝日 当たってなくても 輝いて

西本願寺、唐門。

こりゃまた、すごいね。前にも、一度、見たことはあったと思うんだけど....、ここまでインパクト受けなかったね。光ってるよ。

「そりゃ、そうだよ!」 ....?「三年半かけた修理が、ほんの二ヶ月前に終わったばかりだから、そりゃ、光ってるよ。」 た、タイミング、良かったんだね。

朝早く 目にしてしまった 日暮し門

西本願寺、唐門。

通称、ひぐらし門。あまりの美しさに、時の経つのも忘れ、日が暮れるのも忘れて、見入ってしまうから。「じゃ~、今日は、ここで終わりかな。」 おいっ!

見たことが 無いのは同じ 虎、麒麟

西本願寺、唐門。

唐門には、虎と麒麟の彫刻があるけど、これ、おもしろいね。「何が?」 虎は動物園でみたことあるけど、麒麟は完全に想像上の生き物。「それが?」

でも、この門ができた当時の人たち、誰一人として、虎さえ見たことなかったでしょ。「そうだね。」

だったら、虎も麒麟も同じレベルの、想像上の生き物でしかなかったってことだよね。「そう言われれば、そうだね。みんな、どんな感覚で見ていたのかな?」

戦国に 麒麟が来るも 驚かず

西本願寺、唐門。

昨年の大河ドラマ、麒麟がくる。このタイトル見たとき、この時代の人が、麒麟なんて知ってるのかと思ったけど、実際にその当時のこの門に、麒麟の彫刻があるんだね。「そう言えば、戦国武将で、この主旨のもと、麒麟の麟の字を花押に使ってる人がいたよね?」 ....えっ、誰?

「織田信長!」 まじ~! それじゃ、麒麟がくるの主役、間違ってるじゃん! 「そうだよね。」

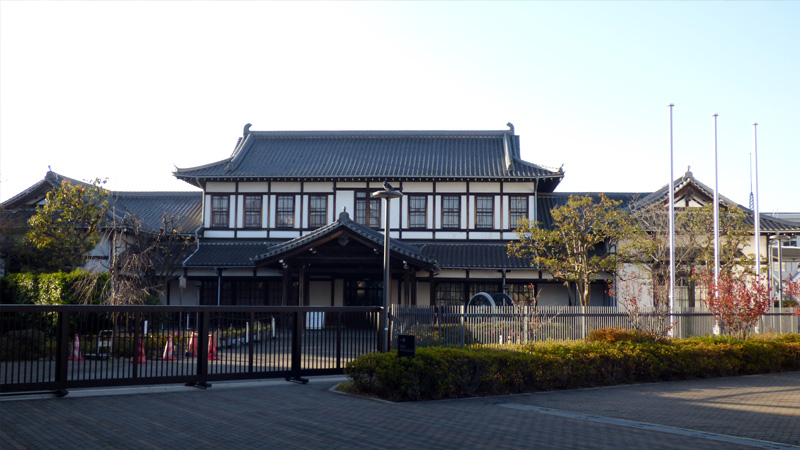

なんとなく どこかで見たよな 気もするが

龍谷大学大宮学舎。

う〜ん…。「どうしたの?」ここ、いつか、来たことがあるような、無いような…。「また、前世の記憶?」

「るろうに剣心?」 そ、それ!

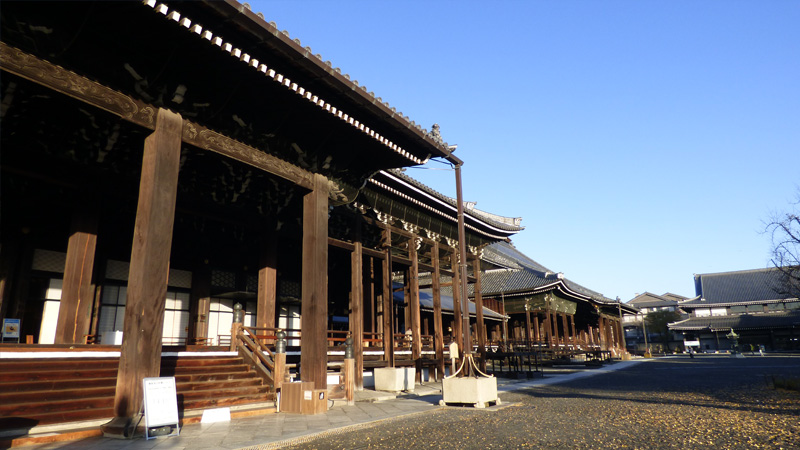

本願寺 広すぎるのが 仇となり

西本願寺。

「すごく広い境内だね。運動会、出来そう。」 何言ってるんだか。でも、それが仇になることも…。「何? なに?」

時は、幕末。新撰組が、引っ越してきた。「なんとね。これは、うれしいこと? 嫌なこと?」 はっきり言って、本願寺にとったら、嫌なこと。

境内で、射撃訓練したり、大砲を響かせたり…。「はは〜、そら、嫌がれるわ。」 もともと、西本願寺は、長州との結びつきが強かったから、双方にとって、境内の騒ぎ以上に、ダメージは大きかったみたい。

朝早く 女子が写真の 太鼓楼

西本願寺 太鼓楼。

こんな早朝から、写真撮ってる女子がいるの?「あんたも、そう!」m(_ _)m。

この太鼓楼、新撰組のマンガで、見たことある! いやぁ〜、感激だね。マンガのとおり!「そりゃそうでしょ! これ見て、マンガ描いてるんだから!」

西本願寺が、観光寺院なら、ダンダラののぼりを立てたり、顔ハメパネル置いたり、グッズ売り場設けたり、貸衣装出したりするんだろうけど、もったいないね。「何を言ってるんだか。何もないこの状態がいいの!」

目の上の たんこぶ楼も スポットに

太鼓楼。

西本願寺から嫌われていた新撰組、早く出ていってほしいと、新しい屯所を建ててあげ、二年後に引っ越しでもらったそうな。

新撰組は、西本願寺に限らず、その当時は、一般の民衆からも嫌われていたのかな? 「今じゃ、印象いいと思うけどね。逆だね。」

新撰組も、民衆も、その当時の人はいなくなって、生の人間臭さが消えたのに加えて、小説、漫画、ドラマ、映画で、純粋な生き様だけがクローズアップされたせいかな。ここも観光スポットだね。

最後まで 戦い続けて 着いた地は

西本願寺 御影堂(ごえいどう)と阿弥陀堂。

新撰組二番組伍長、島田魁。身長180センチ。「幕末にして、世界標準!」なに? それ?

副長土方の指示の下、汚れ役をこなしたとも。市中での活躍ののちも、戊辰戦争では、鳥羽伏見から函館まで戦い抜いたが…。「…が?」

明治19年、ここ、西本願寺の夜間警備員になったそうな。「なんとね…。」

島田は、懐中に近藤さん、土方さんの戒名を書いた布を常に持ち、戦死した隊士たちの菩提を弔うため、念仏を欠かさなかったそうな。「涙だね。」

ありがとう 小学校に 生徒なく

淳風小学校。

日本で最初の小学校のひとつだね。創立147年で、2017年3月に閉校したようだね。

「最初の小学校のひとつ、って?」明治五年に始まる国による学校制度よりも三年早く、明治二年に京都市内の六十六の自治会が開設した六十四の小学校が、日本で最初の小学校って、言われてるようだね。

自治会で 造った学校 誰のもの

淳風小学校。

一度に六十四も小学校造って、京都市って、裕福だったの?

多分だけど、全然そんなことないと思うよ。実質的に、都が東京に移ったとか言うより先に、明治維新四年前の禁門の変で、街の半分以上が焼けてるからね。

それから、その時点では、京都市はなかったね。京都府が各自治会に、建設費用を貸している。「…貸す?」

だから、閉校時には、京都市立の小学校だったからといって、跡地を売却などして処分はできないんじゃないかな。おそらく。

大陸より 移住してきた わけでなく

淳風小学校。

「えっ? この辺りは、中国からきた人たちが住んでるの?」 いやいや、そうじゃなくて。

淳風って言う地名は、中国は洛陽の淳風坊から、取られているらしい。「創立百五十年どころで、驚いてちゃダメだね。」 周の都が洛邑、洛陽に遷都されたのが、紀元前七百七十一年だからね。「でも、なんで、その地名が?」

平安京は、右半分を洛陽に、左半分を長安になぞらえて呼ばれるところからかな。同じような由来の地名というか、小学校名が、結構あるみたいだよ。

無茶でかい 石柱あれど 寺はなく

本圀寺。

「すーごいデカイ石柱だけど、お寺は、どこ?」 京都の街を突き抜けて、東山を越えた向こう、山科にあるね。

「と、遠いんだね。」 ここは、元々お寺のあった場所で、西門の跡かな。「なるへそ。」

将軍を 泊めたばかりに 次々と

本圀寺。

本圀寺は、日蓮宗で、東の久遠寺、西の本圀寺と言われたくらいの大寺院。敷地は、今の西本願寺を丸々含むくらいの大きさ。「とんでもなく、デカイね。」

で、織田信長に擁され上洛した足利義昭が、ここにはいった。「仮御所だね。」 …が。「が?」

三好三人衆に襲撃され、ちょっと危なかった。お寺は、なんとか難を逃れたが…。「…が?」

将軍の御所としての二条城を建てた際、お寺のたてもの、襖などをはじめ、様々な什器も、持っていっちゃった。「は〜、せこいね。せっかく天下の将軍を助けたのに、散々だね。」

天下なる 副将軍から もらいしは

本圀寺。

本圀寺の圀って漢字、誰か連想しない?「う〜ん、徳川光圀?」そう!

生母は、日蓮宗であり、ここで追善供養をされてるそうな。で、自分の名前から一字を与えたとか。「それで、本国寺が、本圀寺になったのね。」

十六の 塔頭すべて 今もなお

本圀寺。

「どういうこと?」 本圀寺自体は、山科に引っ越したけど、十六の塔頭は、そのままこの地に、残っている。

塔頭は、檀家さんとかがいて、この地域に根が生えているからだろうね。

逆に、本圀寺自体は、いろいろな事件や、借財等、相当荒廃していたようで、建て直すための移転みたいだったようだね。まあ、でも、こんな大きな石柱が今も残してあるっていうのは、地元の人も戻ってきてほしいと思っているんじゃない。

スタートから 進入禁止 ときたもんだ

丹波街道町。

「ここから、山陰街道が、始まるの?」 それが、ちょっと、分からないです。m(_ _)m。

地図を見てたら、七条通りと、山陰本線が交差するあたりが、スタート地点だと思うんだけど。ここの町名が、丹波街道町なので、来たというわけ。

写真の左右の道は、大宮通り。古地図では、大まかに、ここから向こうは、都の外かな。

誘われて 引き止められるも 柳かな

島原大門。

「ここが島原、日本最古の遊郭の入口、大門。」 そう、来る人には、さそうように、帰る人には、名残惜しそうに、柳が揺れる。

「で、この日は、どうだったの?」 どおって、大門くぐれば、住宅地だし。「へ〜、ここ、門だけしか残ってないの?」 そう、風もないし。「イメージ、わかないね。」 そんな人には…、

なつかしき 柳の眉の はる風に

なびく火かげや さとの夕ぐれ

(大田垣蓮月)

「いいね。」

海原に 突然島が 遊郭が

島原。

遊郭は、元々六条三筋町にあった。それが都の西の外れの朱雀野へ、移転させられた。その時の移転騒動が、島原の乱の騒ぎのようだったので、島原と名前がついたそうな。「そんな大騒ぎだったの?」

別の説では、まわりが田畑だったので、できた街を島に例えていったとか。「こっちじゃない?」

まあ、でも、街の形成の形として、田畑が遊郭になって、今は住宅地ってのも変わってるね。

打ち合わせ 敵も味方も 島原で

島原 角屋。

なんか、倒幕派も佐幕派も、みんな、ここで、密談してないかな。

町衆A「八月十八日に、クーデター、するんやて。」

町衆B「でも、久坂はん、まだ知らんらしいわ。」

街の人は、みんな知ってたりしてね。m(_ _)m

島原の 奥でひっそり 鴻臚館

東鴻臚館跡。

「鴻臚館て?」 平安時代初期の外国使節の迎賓館…かな。

「じゃぁ、平安京の中で、ここだけ、異国情緒のあるところだったのかな?」 さ〜。外国使節っていっても、渤海の使節だけだったんじゃない? その渤海も平安時代の中頃までには滅んでいるから。

まあ、島原の遊郭が越してきた時は、あたりは田畑が広がってたところだからね。

遡れば 朱雀大路の 高架下

山陰線高架下。

「ここ、朱雀大路なの?」 そう、写真の高架の左側の側道。これが、平安京を南北に貫く、幅八十四メートルあった中央大通り…、だったところ。「狭いね。今でも朱雀大路って、いうの?」

今は、千本通り。「せんぼん? 何が千本?」 卒塔婆。「そとばって、追善供養でお墓に立てるやつ?」

この道を、まっすぐ北に進んで、都を抜けて、山の麓までいったあたりが、昔は葬送の地であり、そこへ行くこの道に、千本の卒塔婆をたてて供養したからとか。「なんとね。」

でも北の方、西陣は、明治、大正のころなんか、河原町とある並ぶ繁華街だったそうな。「な、なんとね。」

平安京 北へ南へ 突き抜けて

山陰線高架下。

朱雀大路が消え去った後にできた千本通り。この道、京都市内で一番長い道、…たぶん、…おそらく。「ここは、こんなにせまいのに?」

北の方は、平安京の内裏、帝が住まわれ、政務や儀式が行われたところが荒廃したあと、その内裏中央を突っ切って道を延ばす。「こ、怖いもの知らずだね。」

南の方は、平安京最南端の道、九条通りを突き抜けて、くねくね曲がりながらも、東海道五十七次の伏見の次の淀の宿場まで達している。「それ、通りじゃなくて、街道じゃないの?」

爆心地 立っていると 思うなら

鉄道博物館。

「何? 急に、爆心地? って、原爆?」

そう、太平洋戦争で、広島と長崎に原爆が落とされたけど、京都も投下都市の候補にはいっていたとか。そして、その際の投下目標が、この梅小路蒸気機関車庫だったそうな。「なんとね。」

鉄道博物館や水族館を含め、子ども連れで賑わう梅小路公園の今の姿を思うと、ゾッとするね。ホント。

歳の差も 老いれば同じ 横並び

鉄道博物館。

蒸気機関車が走っている風景を知らず、ひかり号が走っているのを普通に見ていた世代からすると、感慨深いものがあるね。

「今から後の世代だと、同じ括りになっていくのだろうかね。」

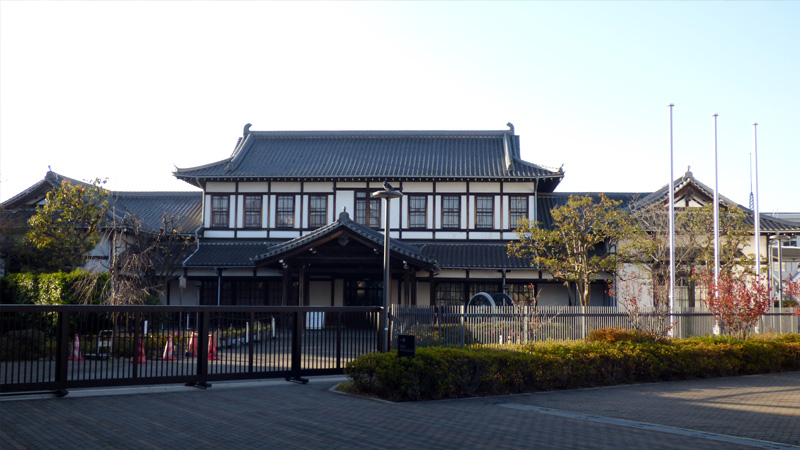

二条駅 京都駅より 京らしく

鉄道博物館。

いいね。この駅舎。今の京都駅も、こちらの方が、良かったんじゃないかな? 観光客にも、ウケがいいんじゃないかな?「でも、今の京都駅は、一日の乗降人員四十五万人だよ。この駅舎で持つの?」

じゃ〜、京都の隣りに観光客用の駅を、この駅舎でつくれば?「もう、すぐ近く、歩いてきたところに、新しい駅ができたところだよ。」

う〜ん、じゃ〜、博物館に移転して…。「それが、現状!」m(_ _)m。

子供らの ちさきおててに 磨かれて

梅小路公園。

「いいね。こういうモニュメント。」そうだね。公園ってよく、意味不明のデカい彫刻とかが、あったりするけどね。この公園は、家族連れ、小さい子供たちが集まることを想定して、子どもの目線、大きさに合わせたものを、設置しているね。

ちょっと歩いただけでも、500系のぞみとか、色々な形のものがあったよ。「今は、朝早いから、子供はいないけど、あっちこっちで、撫でたり、ペンペンたたいたり、笑顔が目に浮かぶね。」

2021.12.09.午前:

京都駅から樫原まで、てくてく。

宿場リスト

山陰街道 | 樫原 > 亀山

東海道 |

西国街道 |